徳川慶喜公が2ケ月謹慎生活を送った葵の間見学の後は、念願の寛永寺の徳川将軍家のお墓の参拝です。

芝増上寺の徳川将軍家のお墓を見学した後に上野の寛永寺の徳川将軍家のお墓も見学したい!と思って何年経ったのか?台東区の上野のお山フェスティバルの特別公開に申し込み続け落選しつづけ。寛永寺の特別参拝が開始してかrさ5名以上のグループ参拝しか受け付けになってなく。ようやく個人の申し込み受け付け開始を知ったのが今年の2月上旬でした。もう楽しみで楽しみで。しかし撮影禁止だったのでできる範囲で紹介します。

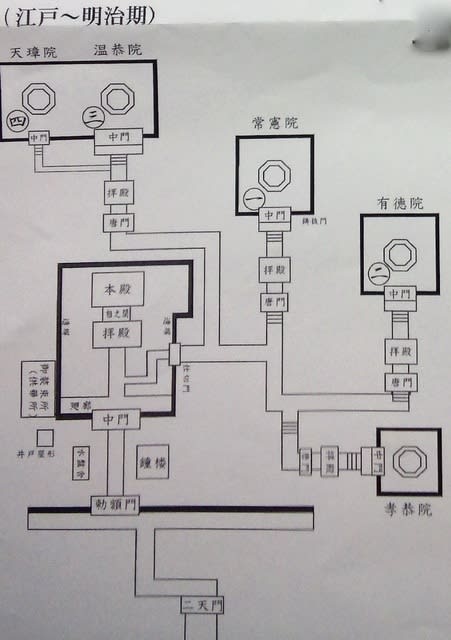

まずはいただいた寛永寺のパンフレットより「国指定重要文化財 徳川歴代将軍御霊廟:徳川将軍を祀る「御霊廟」は、御本尊・位牌・木像を安置する本殿とそれを拝む拝殿を相の間でつなく「相の間造り」という霊廟建築と、将軍が埋葬されている宝塔(墓所)や水盤舎などの総称です。

しかし大部分の建造物は第二次世界対戦の空襲で焼失し、幸い被害を免れた勅額門・水盤舎じゃ重要文化財に指定されています。

寛永寺に祀られている将軍は4代家綱公・5代綱吉公・8代吉宗公・10代家治公・11代家斉公・13代家定公で、その宝塔は将軍の権威を今日に伝えています」

これを踏まえてトップ画像を見ていただきたい。

画像の中に漢数字がありますね。解説しますと、

一、常憲院殿御宝塔 五代将軍綱吉公 宝永6年(1709)没 享年64歳

二、有徳院殿御宝塔 八代将軍吉宗公 寛延4年(1751)没 享年68歳

三、温恭院殿御宝塔 13代将軍家定公 安政5年(1858)没 享年35歳

四、天璋院殿御宝塔 家定公御正室篤子(篤姫) 明治16年(1883)没 享年48歳

となります。南からざっくり唐門→拝殿→中門→御宝塔(お墓)という造りで、相の間造りになってます。が!パンフレットに書かれてるとおり、現在は唐門・拝殿・中門がありません。第二次世界大戦で焼失しました。

ちなみに、戦前の建築物の画像がいただいた資料に載ってました。

これは御位牌所です。豪華な建物も焼けちゃったんでしょうか?あ!思い出した!寛永寺の根本中堂には正面に須弥壇がありましたが、右端のポツリと画像に写ってる屋根のある御位牌が一つありました。誰の御位牌だったっけ?家治のお父さんだったような?あれ?家斉の父だったっけ??うろ覚えです〜。

日本は基本木で作るから燃えると本当に残らない。壮麗な将軍家の建物が残ってればなあ〜。

現在はこんな感じです。

上の見出しに常憲院殿 御霊廟とありますね。これは元々5代将軍綱吉公=常憲院のお墓なのです。よくわからない?

実はですね暴れん坊将軍吉宗公といえば、享保の改革ですよ。質素倹約を推し進め、徳川の財政を立て直した江戸中興の将軍様です。吉宗は言った「豪華な墓はいらない。尊敬する綱吉公の墓に合祀してほしい」と。

で、漢数字の一、二、三、四ですが、特別参拝ではこの順番に見学参拝しました。

ちなみに、四の天璋院(篤姫)のお墓だけ旦那さんの家定のお墓の並んで作ってあるのは明治になってから亡くなってるので、従来通りにする必要もなかったかららしい。

で現況図で判読できるかどうか不安ですが、左上の左が篤姫。右が家定。一つ下がって小さいのが3つ並んでますね。これは右から徳川16代家達公(1940年)没・中央が家達公の奥さん・左端が17代家正公(1963年)没ご夫妻のお墓になります。

徳川宗家のお墓ですね。

お墓見学の前に諸注意を受けた場所です。実は背景の二つの建物は、左が徳川御三家。右が御三卿の拝殿です。

で、現況図の左下に斜めの道がありますね。この先にあります。

特別拝観ではここから勅額門を右手に見つつ水盤舎のそばを通って参道へ入ります。現況図ではわかりませんが、太い線は全て石垣です。

これがそう。がっちり上まで石垣があるので、中は見えません。

石垣に使ってる石は、下が大きめ。上が小さめ。

石垣の向こうは大きな木が参道の脇にあります。感動するのは並び立つ石灯籠。都内の散歩中あちこちで見つけた東叡山寛永寺の石灯籠です。あれが常憲院と有徳院の御宝塔に続いてます。

誰が納めた石灯籠が、霊廟前に並んでるのだろうか?すんごく気になったのですが、見学者は説明のお坊さんの後を粛々とついていくだけ。かろうじでそれぞれの参道前に並ぶのが「常憲院」「有徳院」であるのは読めましたが。後、石灯籠を納めた日付はなんとか見えた。通常通り、それぞれの御命日だった。「宝永六年」「寛延四年」はなんとか見えた。ええ。法要が行われた日と思われます。で、最後に納めた位とか人名を彫ってあるハズなんだけどもさ〜。見えなかった!残念です。ちっ!

さて、まずは5代綱吉公から。御宝塔の入り口に青銅製の扉。左が虎?(もしかしたら竜だったかも?)右が鳥。石段があってその奥に青銅製の御宝塔。宝塔には文字が刻んでなかったように見えた。参拝は石段の下からなので近づけなくて確認できない。説明のお坊さん曰く「掃除の人しか上に上がりません。入るときは足袋を新しいのに履き替えます」気軽にお墓見物してる私とは心がけからして違います。当然ですが。特別参拝なので、お坊さんのリードでみんなで手を合わせて一礼して次へ。

8代将軍吉宗公有徳院の御宝塔です。こちらは石塔。ってか青銅製なのは綱吉公のみでした。御宝塔は8角形の段の上にある。これが暴れん坊将軍のお墓か〜。と感慨を覚えた。そもそも寛永寺の将軍家のお墓に参拝したいと思ったのが吉宗公のお墓だったからね〜。で、再び石段の下から並んで手を合わせ一礼。

いただいた現況図には十代嫡子家基公の御宝塔が乗ってるのですが、特別参拝ではスルーです。そっちへは行かないのです。

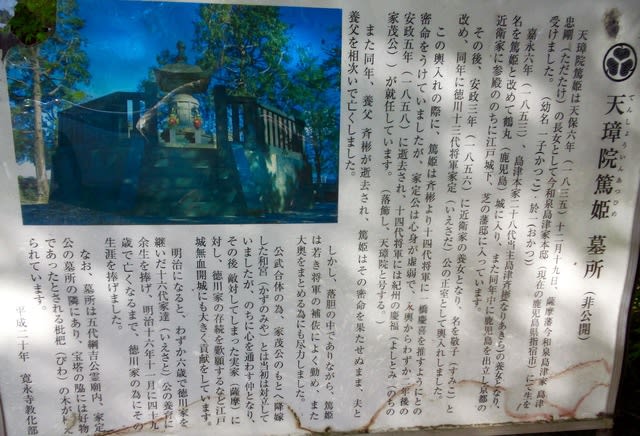

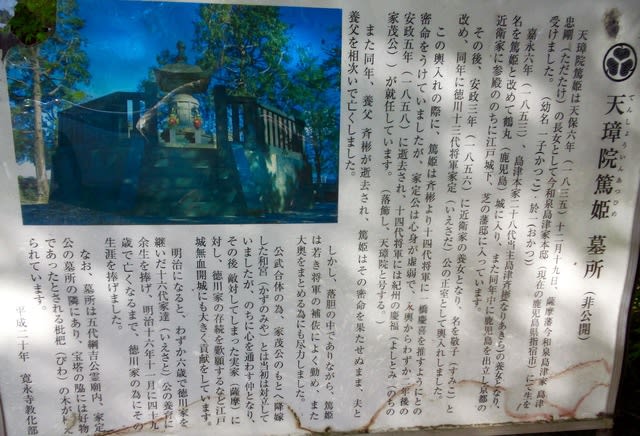

で、家定公と篤姫のお墓に参拝。篤姫は何年か前のNHK大河「篤姫」の主人公です。この日の参拝者が一番前のめりで宝塔を見つめてました。NHK大河ドラマのときに「篤姫のお墓に参拝したいっ!」と希望した人がとても多かったようで、現在の勅額門の前にこんな説明文が出てました。

特別参拝ツアーは御三卿の拝殿の前で解散。現存する数少ない徳川時代の建築物。5代綱吉公の勅額門を撮影。

この奥に水盤舎も残ってますが、撮影はできません。残念です。

説明板発見:徳川綱吉霊廟勅額門(重要文化財)

五代将軍綱吉は、延宝8年(1680)5月に兄・家綱の死に伴って将軍の座につき、宝永6年(1709)1月10日に63歳で没した。法名を常憲院という。綱吉ははじめ、善政を行い「天和の治」と讃えられたが、今日では「生類憐れみの令」などを施行した将軍として著名。

元禄11年(1698)9月、この綱吉によって竹の台に寛永寺の根本中堂が建立された。造営の奉行は柳沢吉保、資材の調達は紀伊国屋文左衛門と奈良屋茂左衛門である。又、それに伴って先聖殿(元湯島聖堂)が上野から湯島に移されている。

綱吉の霊廟は宝永6年11月に竣工したが、それは歴代将軍の霊廟を通じてみても、もっとも整ったものの一つであった。ただ、その一部は維新後に解体されたり、第二次世界大戦で焼失した。この勅額門と水盤舎(ともに重要文化財)は、その廟所と共に、これらの災いを免れた貴重な遺構である。勅額門の形式は四脚門、切妻造り、前後軒唐破風付・銅瓦葺き。」

根本中堂周りを観察。

川越の喜多院から移築した根本中堂を横から撮影。

根本中堂正面両側の青銅製灯篭。三つ葉葵の紋が光ってます。この後何を見に行くか?しばし考えたけども、ナンナに「徳川慶喜のお墓見に行く?」と聞けば「行きたい」というので、旧寛永寺の墓地を抜けて行くことにした。上野桜木の信号を渡ろうと向かってて、社務所前に先ほど特別参拝で綱吉公の後廟所で見たのと似た石灯籠を見つけてストップ!

頑張って胴に刻んでる文字を読む。

右から奉献石燈籠二基 武州東叡山 大猷院殿(三代将軍徳川家光) 尊前

慶安4年12月20日(家光の命日は4月20日なので、月命日ですね)

従5位下南部山城守⚪︎ 重直 まず「従5位下」は、江戸時代においては譜代大名、10石以下の外様大名、大秦旗本、御三家、御三卿。ざっくりしてますね。で、「南部山城守重直」は陸奥盛岡藩二代藩主南部重直の模様です。こいうのとても面白いです。

さてと?言問通りの信号の先は桜並木。で、その先はかつては寛永寺の墓地でした。まずは渋沢栄一と老中阿部正弘のお墓に参拝したい。

芝増上寺の徳川将軍家のお墓を見学した後に上野の寛永寺の徳川将軍家のお墓も見学したい!と思って何年経ったのか?台東区の上野のお山フェスティバルの特別公開に申し込み続け落選しつづけ。寛永寺の特別参拝が開始してかrさ5名以上のグループ参拝しか受け付けになってなく。ようやく個人の申し込み受け付け開始を知ったのが今年の2月上旬でした。もう楽しみで楽しみで。しかし撮影禁止だったのでできる範囲で紹介します。

まずはいただいた寛永寺のパンフレットより「国指定重要文化財 徳川歴代将軍御霊廟:徳川将軍を祀る「御霊廟」は、御本尊・位牌・木像を安置する本殿とそれを拝む拝殿を相の間でつなく「相の間造り」という霊廟建築と、将軍が埋葬されている宝塔(墓所)や水盤舎などの総称です。

しかし大部分の建造物は第二次世界対戦の空襲で焼失し、幸い被害を免れた勅額門・水盤舎じゃ重要文化財に指定されています。

寛永寺に祀られている将軍は4代家綱公・5代綱吉公・8代吉宗公・10代家治公・11代家斉公・13代家定公で、その宝塔は将軍の権威を今日に伝えています」

これを踏まえてトップ画像を見ていただきたい。

画像の中に漢数字がありますね。解説しますと、

一、常憲院殿御宝塔 五代将軍綱吉公 宝永6年(1709)没 享年64歳

二、有徳院殿御宝塔 八代将軍吉宗公 寛延4年(1751)没 享年68歳

三、温恭院殿御宝塔 13代将軍家定公 安政5年(1858)没 享年35歳

四、天璋院殿御宝塔 家定公御正室篤子(篤姫) 明治16年(1883)没 享年48歳

となります。南からざっくり唐門→拝殿→中門→御宝塔(お墓)という造りで、相の間造りになってます。が!パンフレットに書かれてるとおり、現在は唐門・拝殿・中門がありません。第二次世界大戦で焼失しました。

ちなみに、戦前の建築物の画像がいただいた資料に載ってました。

これは御位牌所です。豪華な建物も焼けちゃったんでしょうか?あ!思い出した!寛永寺の根本中堂には正面に須弥壇がありましたが、右端のポツリと画像に写ってる屋根のある御位牌が一つありました。誰の御位牌だったっけ?家治のお父さんだったような?あれ?家斉の父だったっけ??うろ覚えです〜。

日本は基本木で作るから燃えると本当に残らない。壮麗な将軍家の建物が残ってればなあ〜。

現在はこんな感じです。

上の見出しに常憲院殿 御霊廟とありますね。これは元々5代将軍綱吉公=常憲院のお墓なのです。よくわからない?

実はですね暴れん坊将軍吉宗公といえば、享保の改革ですよ。質素倹約を推し進め、徳川の財政を立て直した江戸中興の将軍様です。吉宗は言った「豪華な墓はいらない。尊敬する綱吉公の墓に合祀してほしい」と。

で、漢数字の一、二、三、四ですが、特別参拝ではこの順番に見学参拝しました。

ちなみに、四の天璋院(篤姫)のお墓だけ旦那さんの家定のお墓の並んで作ってあるのは明治になってから亡くなってるので、従来通りにする必要もなかったかららしい。

で現況図で判読できるかどうか不安ですが、左上の左が篤姫。右が家定。一つ下がって小さいのが3つ並んでますね。これは右から徳川16代家達公(1940年)没・中央が家達公の奥さん・左端が17代家正公(1963年)没ご夫妻のお墓になります。

徳川宗家のお墓ですね。

お墓見学の前に諸注意を受けた場所です。実は背景の二つの建物は、左が徳川御三家。右が御三卿の拝殿です。

で、現況図の左下に斜めの道がありますね。この先にあります。

特別拝観ではここから勅額門を右手に見つつ水盤舎のそばを通って参道へ入ります。現況図ではわかりませんが、太い線は全て石垣です。

これがそう。がっちり上まで石垣があるので、中は見えません。

石垣に使ってる石は、下が大きめ。上が小さめ。

石垣の向こうは大きな木が参道の脇にあります。感動するのは並び立つ石灯籠。都内の散歩中あちこちで見つけた東叡山寛永寺の石灯籠です。あれが常憲院と有徳院の御宝塔に続いてます。

誰が納めた石灯籠が、霊廟前に並んでるのだろうか?すんごく気になったのですが、見学者は説明のお坊さんの後を粛々とついていくだけ。かろうじでそれぞれの参道前に並ぶのが「常憲院」「有徳院」であるのは読めましたが。後、石灯籠を納めた日付はなんとか見えた。通常通り、それぞれの御命日だった。「宝永六年」「寛延四年」はなんとか見えた。ええ。法要が行われた日と思われます。で、最後に納めた位とか人名を彫ってあるハズなんだけどもさ〜。見えなかった!残念です。ちっ!

さて、まずは5代綱吉公から。御宝塔の入り口に青銅製の扉。左が虎?(もしかしたら竜だったかも?)右が鳥。石段があってその奥に青銅製の御宝塔。宝塔には文字が刻んでなかったように見えた。参拝は石段の下からなので近づけなくて確認できない。説明のお坊さん曰く「掃除の人しか上に上がりません。入るときは足袋を新しいのに履き替えます」気軽にお墓見物してる私とは心がけからして違います。当然ですが。特別参拝なので、お坊さんのリードでみんなで手を合わせて一礼して次へ。

8代将軍吉宗公有徳院の御宝塔です。こちらは石塔。ってか青銅製なのは綱吉公のみでした。御宝塔は8角形の段の上にある。これが暴れん坊将軍のお墓か〜。と感慨を覚えた。そもそも寛永寺の将軍家のお墓に参拝したいと思ったのが吉宗公のお墓だったからね〜。で、再び石段の下から並んで手を合わせ一礼。

いただいた現況図には十代嫡子家基公の御宝塔が乗ってるのですが、特別参拝ではスルーです。そっちへは行かないのです。

で、家定公と篤姫のお墓に参拝。篤姫は何年か前のNHK大河「篤姫」の主人公です。この日の参拝者が一番前のめりで宝塔を見つめてました。NHK大河ドラマのときに「篤姫のお墓に参拝したいっ!」と希望した人がとても多かったようで、現在の勅額門の前にこんな説明文が出てました。

特別参拝ツアーは御三卿の拝殿の前で解散。現存する数少ない徳川時代の建築物。5代綱吉公の勅額門を撮影。

この奥に水盤舎も残ってますが、撮影はできません。残念です。

説明板発見:徳川綱吉霊廟勅額門(重要文化財)

五代将軍綱吉は、延宝8年(1680)5月に兄・家綱の死に伴って将軍の座につき、宝永6年(1709)1月10日に63歳で没した。法名を常憲院という。綱吉ははじめ、善政を行い「天和の治」と讃えられたが、今日では「生類憐れみの令」などを施行した将軍として著名。

元禄11年(1698)9月、この綱吉によって竹の台に寛永寺の根本中堂が建立された。造営の奉行は柳沢吉保、資材の調達は紀伊国屋文左衛門と奈良屋茂左衛門である。又、それに伴って先聖殿(元湯島聖堂)が上野から湯島に移されている。

綱吉の霊廟は宝永6年11月に竣工したが、それは歴代将軍の霊廟を通じてみても、もっとも整ったものの一つであった。ただ、その一部は維新後に解体されたり、第二次世界大戦で焼失した。この勅額門と水盤舎(ともに重要文化財)は、その廟所と共に、これらの災いを免れた貴重な遺構である。勅額門の形式は四脚門、切妻造り、前後軒唐破風付・銅瓦葺き。」

根本中堂周りを観察。

川越の喜多院から移築した根本中堂を横から撮影。

根本中堂正面両側の青銅製灯篭。三つ葉葵の紋が光ってます。この後何を見に行くか?しばし考えたけども、ナンナに「徳川慶喜のお墓見に行く?」と聞けば「行きたい」というので、旧寛永寺の墓地を抜けて行くことにした。上野桜木の信号を渡ろうと向かってて、社務所前に先ほど特別参拝で綱吉公の後廟所で見たのと似た石灯籠を見つけてストップ!

頑張って胴に刻んでる文字を読む。

右から奉献石燈籠二基 武州東叡山 大猷院殿(三代将軍徳川家光) 尊前

慶安4年12月20日(家光の命日は4月20日なので、月命日ですね)

従5位下南部山城守⚪︎ 重直 まず「従5位下」は、江戸時代においては譜代大名、10石以下の外様大名、大秦旗本、御三家、御三卿。ざっくりしてますね。で、「南部山城守重直」は陸奥盛岡藩二代藩主南部重直の模様です。こいうのとても面白いです。

さてと?言問通りの信号の先は桜並木。で、その先はかつては寛永寺の墓地でした。まずは渋沢栄一と老中阿部正弘のお墓に参拝したい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます