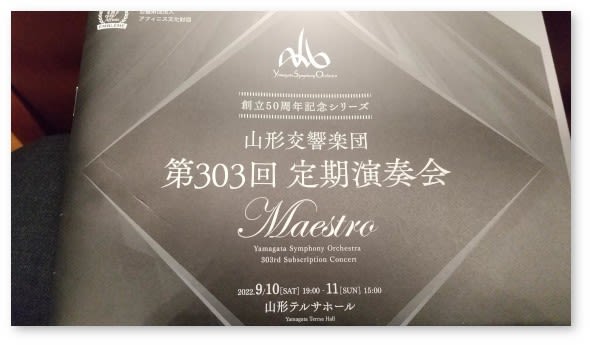

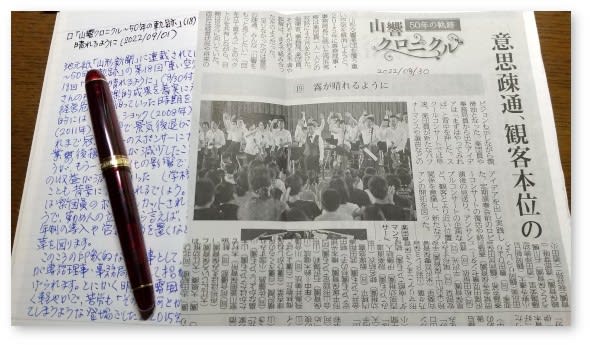

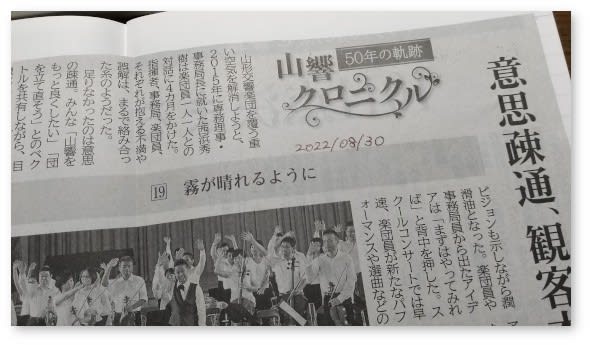

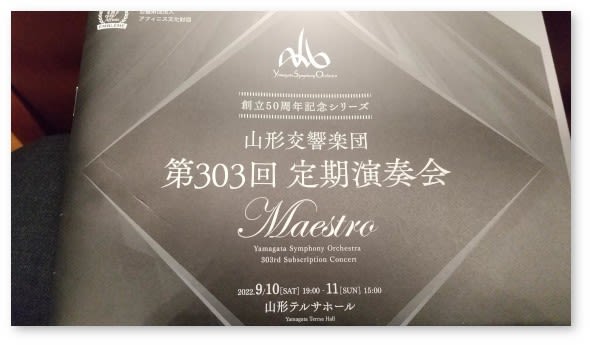

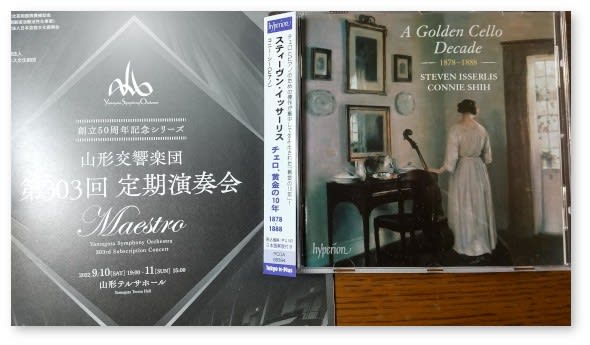

中秋の名月を過ぎたばかりの日曜日、早朝から河川愛護で堤防の草刈りに出役、秋の朝の爽やかな空気の中で汗をかいた後、午後は山形交響楽団の第303回定期演奏会に出かけました。写真は開場直後のホール内の様子ですが、開演前にはほぼ満席に近い状態まで埋まりました。開演前のプレトークでは、西濱事務局長と指揮の鈴木秀美さんが登場、8月の「メサイア」に続き9月にも登場と出番が続いた山形の印象を紹介した後、今回の曲目の解説を中心に、イッサーリスさんを紹介します。意外にもほぼ同年代なのだそうで、ビートルズの国からやってきたイッサーリスさんは、彼らのうちの一人がチェロを奏しているような面もあるのだそうな。表現力豊かな演奏をお聴きくださいとのこと。休憩時には11月発売予定のイッサーリスさんの新しいCDを先行販売するとのことで、ラッキー!

さて、今回の曲目は、

- ウェーバー:歌劇「オベロン」J. 306 序曲

- シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 作品129 スティーヴン・イッサーリス(Vc)

- ブルッフ:コル・ニドライ 作品47 同上

- ヒンデミット:バレエ音楽「気高い幻想」組曲

鈴木秀美 指揮、山形交響楽団

というプログラムとなっています。なんと言っても、今回の来日では山響としかオーケストラとの共演がないイッサーリスさんとのシューマン「チェロ協奏曲」、実演ではめったに聴けないヒンデミットの「気高い幻想」に注目していましたが、考えてみればブルッフの「コル・二ドライ」のオーケストラ版での演奏も貴重な機会なのかもしれません。

1曲め、ウェーバーの歌劇「オベロン」序曲。ステージ上には左から第1ヴァイオリン(8)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(6)、左手後方にコントラバス(3) という配置になっている 8-6-5-5-3 の弦楽5部が乗ります。コンサートマスター席には犬伏亜里さん。正面後方には、フルート(2)、オーボエ(2)、クラリネット(2)、ファゴット(2) の木管楽器、その後方には、左側にホルン(4)、右側にトランペット(2)、トロンボーン(3) の金管楽器、中央にバロック・ティンパニが並びます。ホルンはナチュラル・ホルンを使っていましたが、トランペットはいつもの井上さんの席にスキンヘッドの奏者が座り、あれ、井上さんが頭を丸めたのかな、それともお休みで客演の方なのかなということばかりが気になり、楽器の方まで確認できませんでした。オペラグラスを持っていけばよかった(^o^)/

演奏は、ナチュラル・ホルンの響きもあり、鬱蒼とした黒い森での暗鬱な出来事ではなく、明るい光も差し込む白い森における夢のような出来事のよう。

2曲めはシューマンのチェロ協奏曲です。Op.129、作曲されたのは1850年、デュッセルドルフで。交響曲第3番と同時期の作品ということになります。右手の人差し指が不自由で徴兵検査の際に銃の引き金を引けずに失格した記録が残されているそうですから、ピアノは弾けなくてもチェロの弓はなんとか持てるでしょう。左手はだいぶ自由に動かせることを活かし、若い頃に演奏していたチェロを使った協奏曲を書いたのかも。楽器編成は、Fl(2), Ob(2), Cl(2), Fg(2), Hrn(2), Tp(2), Timp. と弦楽5部ですが、この頃は楽器もしだいに進化してホルンもバルブ付きのものが使われるようになっていたことから、現代ホルンの採用です。ただし、ティンパニは音抜けの良いバロックタイプ。本日のソリスト、スティーヴン・イッサーリスさんが登場します。

第1楽章:Nicht zu schunell, あまり速くなく。冒頭から、憧れというのか懐かしい回想というのか、低音域から高音域までのチェロの響きをいっぱいに使いながら、ロマンティックでやわらかな優しい響きを奏でます。イッサーリスさん、弓を持つ右手の手首が白鳥の首のようにやわらかく動きます。第2楽章:Langsam, ゆるやかに。演奏に集中する様子は「没我」の一言、sensitive なやりとりが、独奏者とオーケストラの間で交わされます。第3楽章:Sehr lebhaft, きわめて溌溂と。活発に動き始める独奏チェロに、オーケストラも充実した響きで応えるフィナーレです。演奏が終わってからしばらく余韻にひたり、大きな拍手が送られました。フライング拍手のないこのあたりの呼吸が、いかにも山響定期らしいものです。

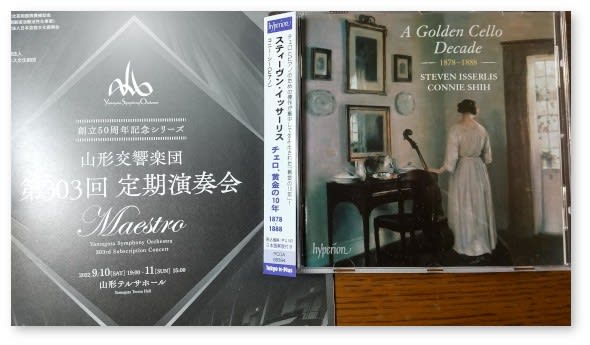

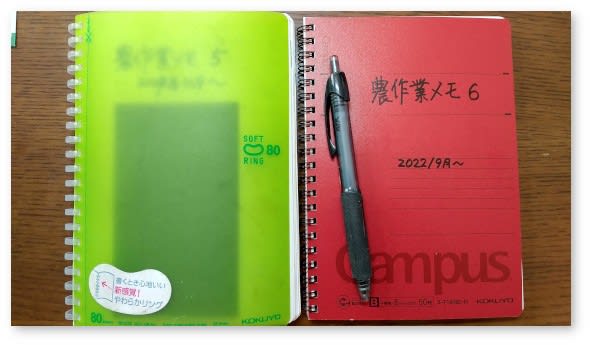

ここで15分の休憩。ホワイエで先行発売のCDを購入して戻るときに、関西から来県の某さんに会い、当ブログや農作業の様子など、しばらく立ち話をしました。

3曲めはブルッフの「コル・二ドライ」、通常はチェロとピアノとの二重奏で演奏されるケースが多いのでしょうが、今回はオリジナルのオーケストラ版です。そういえば、以前、新倉瞳さんと山響の共演で一度だけ聴いたことがあります(*1)から、今回で二度目となります。楽器編成が Fl(2), Ob(2), Cl(2), Fg(2), Hrn(4), Tp(2), Tb(3), Timp., Harp というもので、鈴木秀美さん曰く「演奏時間が短いのにホルンが4本とかハープが必要とか、不経済な曲」なために取り上げられにくいのだとか(^o^)/ でも、ひそやかに始まる音楽に独奏チェロが祈りの歌のように加わると、そんな揶揄はすっかり忘れて音楽に聴き入ってしまいます。聴衆の皆さんも、演奏が終わってイッサーリスさんの弓が完全に下りるまでじっと無音のまま余韻に浸り、やがて大きな拍手に変わりました。シューマンもブルッフも、その表現力が素晴らしかった! そして、それを見事にバックアップした山響も素晴らしかったです。

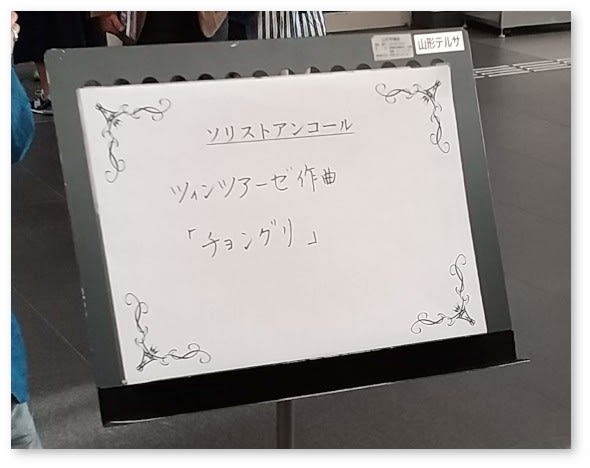

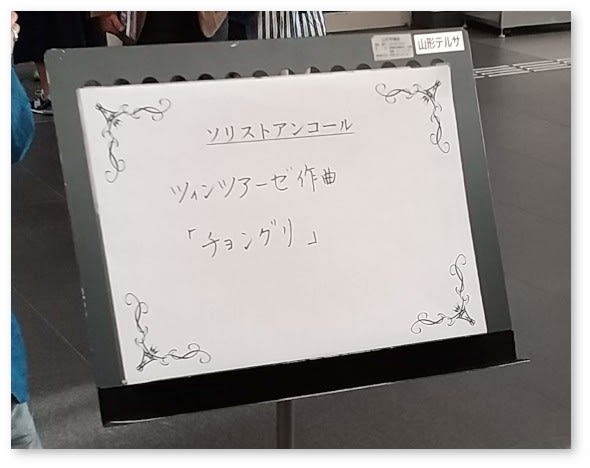

アンコールは、これ。弓を持たず、フレットのないギターのように指ではじいて音を出します。こうなると、もうピツィカートというよりも別の奏法というべきでしょう。びっくり楽しい音楽に、お客様も大喜びで大拍手!

4曲めはヒンデミット「気高い幻想」組曲。ステージ上は正面最奥部でバロック・ティンパニから現代ティンパニに交代し、8-6-5-5-3 の弦5部に Picc, Fl, Ob(2), Cl(2), Fg(2), Hrn(4), Tp(2), Tb(3), 左側のパーカッションがバスドラム、スネアドラム、テナードラム、グロッケンシュピール、トライアングル、シンバルと賑やかに並びます。もちろん実演は初めてですがCDも持ち合わせず、かすかな記憶でも若い頃に NHK-FM で聴いたことがあるかな、という程度です。晦渋な音楽の印象が強い作曲家ではありますが、指揮者の鈴木秀美さんがメインに据える曲目なのですから、期待大です。1曲め、Einleitung Rondo というと「序奏とロンド」の意味でしょうか。やはり重苦しい始まりで、鳴り物も控えめに。2曲め、Marsch und Pastorale 「行進曲と牧歌」くらいの意味か。やや軽やかに始まりますがしだいに力強さも加わり、スネアやバスドラムなども出番が増えます。ピッコロに続く低弦の重苦しい対比とか、印象的なシーンも多いのですが、なかなか一筋縄ではいかない。3曲め、Passacaglia 「パッサカリア」ですね。金管のファンファーレに続き、1st-Vn と木管に他の弦や Hrn が加わり、さらに金管も、という具合に増えて力強さが増して来た後に、再び静かに木管のトップによる四重奏に Vla とグロッケン、弦楽が加わり、再び盛り上がりますが、前と同じではない。このあたり、いかにもヒンデミットらしいひねりの効いた構成です。そして鳴り物もフル動員の迫力のフィナーレへ。ストレートではないけれど、なかなかカッコいい音楽ではないですか。貴重な経験、良かった〜!

山響でヒンデミット。考えてみれば、この先おそらく「気高い幻想」組曲に実演で接することは稀だろうと思いますが、いやいや世の中どう変わっていくかわかりません。どんなふうに変わっても大丈夫なように、頭と体を柔軟に保っていきたいものです。

(*1):

山響第245回定期演奏会でエルガー、ブルッフ、ヴェルディ等を聴く〜「電網郊外散歩道」2015年5月