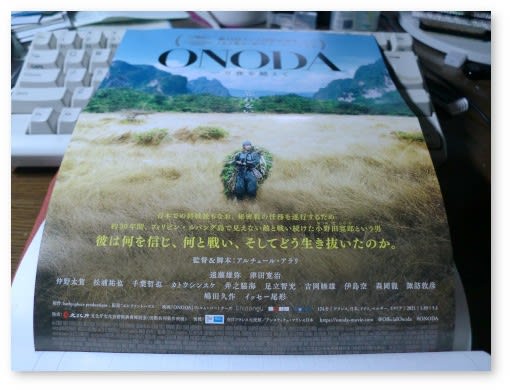

10月下旬、お天気が雨模様で農作業には不向きだったある日、妻と映画を観に出かけました。場所は山形市のフォーラム山形、タイトルは「ONODA〜一万夜を越えて」です。第74回カンヌ国際映画祭2021「ある視点」部門オープニング作品となったフランス映画だそうです。題名となった「ONODA」とは、私がまだ学生だった1970年代のはじめ頃に、フィリピンのルバング島で発見された残留日本人兵士、小野田寛郎さんのことです。当時のことは、うっすらと記憶にあります。たしか、小野田さんの前に横井庄一さんが帰国しており、「恥ずかしながら帰ってまいりました」という言葉が話題になりました。横井さんと比較して小野田さんの場合は、あらかじめ発見が報じられたけれど上官の命令がなければ投降できないという主張だったようで、正直言って「めんどくさい人だなあ」という感想を持った記憶があります。この映画を観て、その理由がわかりました。小野田さんは、陸軍中野学校を出た、玉砕は許されない、遊撃戦すなわちゲリラ戦のプロフェッショナルとして教育された人だったんだ!

映画は全編ほぼ日本語で、ルバング島への到着から島での長い過酷な生活、そして投降までを描いています。仲間がしだいに減っていく過程は一般兵士であれば当然だろうなあと思いますし、殺されたり略奪されたりした現地の住民にしてみれば、えらく迷惑な話です。SONYのトランジスタラジオの放送を聞いて、敵の諜報宣伝活動だと疑ったり、断片的なニュースをつなぎ合わせて大東亜共栄圏の継続を信じたりするあたりは、本人の記憶に基づいているのでしょう。

◯

ルバング島の密林で生き残るのに重要だったのは、良く言えば慎重さと意地、悪く言えば猜疑心と意固地さだったのではなかろうか。地図をつくり、生活の痕跡を消すことにこだわるあたりは追跡捜索される手がかりを与えたくないという一点にあるようで、29年という長い潜伏生活を可能とします。

小野田さんは最初に航空兵を目指したようですが、高所恐怖症がわかって脱落したことが描かれています。高所恐怖症というのは根底に「死にたくない」という気持ちがあるのだろうと思いますが、帝国軍人のタテマエとしては失格の烙印。逆に生きて遊撃戦を展開するという命令は、失格の取り消しと名誉の回復だったために、絶対のものになったのでしょう。陸軍中野学校の上官である谷口少佐の教育は、詰め込み叩き込むやり方ではなく、自分で考え自分で判断して行動するというものでした。それが「玉砕を許さず、生き残って遊撃戦を展開する」という目標・目的でしたから、ある意味、教育の恐ろしさを描くものでもありました。

考えるということは、それまで得ている知識や経験を組み合わせていくことでしょう。知識や経験が偏っていれば、考えも偏った方向に向かうのは当然のことかもしれません。途中で脱落投降して残留兵の存在を知らせた若い兵士は、思想や論理よりもむしろ「こんな生活イヤだ、生きたい」という素朴な感情を優先したのが良かったのかもしれないなあ。

映画は全編ほぼ日本語で、ルバング島への到着から島での長い過酷な生活、そして投降までを描いています。仲間がしだいに減っていく過程は一般兵士であれば当然だろうなあと思いますし、殺されたり略奪されたりした現地の住民にしてみれば、えらく迷惑な話です。SONYのトランジスタラジオの放送を聞いて、敵の諜報宣伝活動だと疑ったり、断片的なニュースをつなぎ合わせて大東亜共栄圏の継続を信じたりするあたりは、本人の記憶に基づいているのでしょう。

◯

ルバング島の密林で生き残るのに重要だったのは、良く言えば慎重さと意地、悪く言えば猜疑心と意固地さだったのではなかろうか。地図をつくり、生活の痕跡を消すことにこだわるあたりは追跡捜索される手がかりを与えたくないという一点にあるようで、29年という長い潜伏生活を可能とします。

小野田さんは最初に航空兵を目指したようですが、高所恐怖症がわかって脱落したことが描かれています。高所恐怖症というのは根底に「死にたくない」という気持ちがあるのだろうと思いますが、帝国軍人のタテマエとしては失格の烙印。逆に生きて遊撃戦を展開するという命令は、失格の取り消しと名誉の回復だったために、絶対のものになったのでしょう。陸軍中野学校の上官である谷口少佐の教育は、詰め込み叩き込むやり方ではなく、自分で考え自分で判断して行動するというものでした。それが「玉砕を許さず、生き残って遊撃戦を展開する」という目標・目的でしたから、ある意味、教育の恐ろしさを描くものでもありました。

考えるということは、それまで得ている知識や経験を組み合わせていくことでしょう。知識や経験が偏っていれば、考えも偏った方向に向かうのは当然のことかもしれません。途中で脱落投降して残留兵の存在を知らせた若い兵士は、思想や論理よりもむしろ「こんな生活イヤだ、生きたい」という素朴な感情を優先したのが良かったのかもしれないなあ。