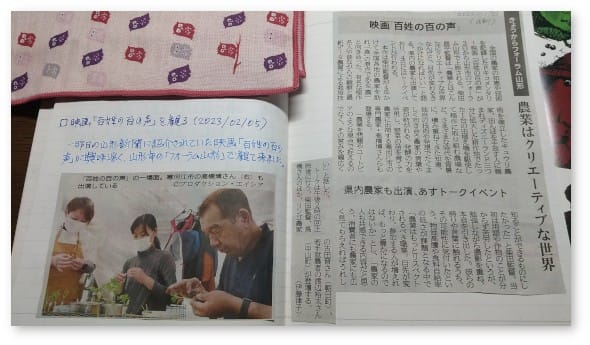

地元紙・山形新聞に伊藤律子記者による紹介記事が載っていたことから興味を持ち、ドキュメンタリー映画『百姓の百の声』を観てきました。『フォーラム山形』で上映予定を調べたついでにチケットを予約してみたら、珍しく Linux + Chrome の環境でもスムーズに予約できましたので、気分良くじっくり鑑賞して来ました。

この映画は、柴田昌平監督が農山漁村文化協会(いわゆる農文協)の雑誌『現代農業』誌の取材チームに同行して全国のさまざまな農家を巡るうちに、「農業問題」でもなく「ユートピア」としてでもなく、多くの農家の声を取り上げたいと思って撮影したものだそうです。リンゴ農家、稲作農家、野菜園芸農家、農業法人、畜産農家、野菜苗育成販売農家、ブドウ農家、山菜栽培農家など、登場する農家はみな実力のある魅力的な人たちで、実践も言葉も説得力があります。また、種子の自家採種の重要性は、伝承野菜の保存継続の観点からも重要性は理解できますが、逆に種苗法がそれを妨げる面があることは初めて知りました。自家採種を進め、種子交換会を開催する人たちと、種子の権利を法的に主張し他を制限しようとする企業との関係は、コンピュータの世界におけるフリーソフトウェア or オープンソースと、クローズドな、プロプライエタリなソフトウェアの関係に似ているのかも。「百姓の百の声」を集めるという、こういう内容ならば、もっと続きを観たい、聴きたいと思ってしまいました。

映画の予告編はこんなふうです。1分50秒のものと8分のものと二種類あるようですが、内容をよく反映していてわかりやすいのは8分のほうでしょうか。

映画「百姓の百の声」予告編(1分50秒版)

映画『百姓の百の声』トレーラー (8分版)

また、映画のパンフレットに記載の「百姓の視点でみた戦後農業年表」が興味深いものでした。戦後の農村の再編成、1950年代の戦後復興、1960年代の農業近代化、1970〜80年代の村・経営・家族、暮らしから農業を見直す1990年代、地域と共に都市民を巻き込んで関係人口を増やそうとする2000年代以降など、多少の異論はあるものの、なかなかおもしろく興味深いものです。

もう一つ、この映画がきっかけで、農文協の『現代農業』という雑誌に興味を持ちました。そういえば、亡父も『現代農業』という雑誌をずいぶん長いこと購読していたなあ。母が全部まとめて処分してしまったけれど、どんな内容だったのだろう、という程度の興味ですが、機会をみて一度は手にして読んでみたいものです。

この映画は、柴田昌平監督が農山漁村文化協会(いわゆる農文協)の雑誌『現代農業』誌の取材チームに同行して全国のさまざまな農家を巡るうちに、「農業問題」でもなく「ユートピア」としてでもなく、多くの農家の声を取り上げたいと思って撮影したものだそうです。リンゴ農家、稲作農家、野菜園芸農家、農業法人、畜産農家、野菜苗育成販売農家、ブドウ農家、山菜栽培農家など、登場する農家はみな実力のある魅力的な人たちで、実践も言葉も説得力があります。また、種子の自家採種の重要性は、伝承野菜の保存継続の観点からも重要性は理解できますが、逆に種苗法がそれを妨げる面があることは初めて知りました。自家採種を進め、種子交換会を開催する人たちと、種子の権利を法的に主張し他を制限しようとする企業との関係は、コンピュータの世界におけるフリーソフトウェア or オープンソースと、クローズドな、プロプライエタリなソフトウェアの関係に似ているのかも。「百姓の百の声」を集めるという、こういう内容ならば、もっと続きを観たい、聴きたいと思ってしまいました。

映画の予告編はこんなふうです。1分50秒のものと8分のものと二種類あるようですが、内容をよく反映していてわかりやすいのは8分のほうでしょうか。

映画「百姓の百の声」予告編(1分50秒版)

映画『百姓の百の声』トレーラー (8分版)

また、映画のパンフレットに記載の「百姓の視点でみた戦後農業年表」が興味深いものでした。戦後の農村の再編成、1950年代の戦後復興、1960年代の農業近代化、1970〜80年代の村・経営・家族、暮らしから農業を見直す1990年代、地域と共に都市民を巻き込んで関係人口を増やそうとする2000年代以降など、多少の異論はあるものの、なかなかおもしろく興味深いものです。

もう一つ、この映画がきっかけで、農文協の『現代農業』という雑誌に興味を持ちました。そういえば、亡父も『現代農業』という雑誌をずいぶん長いこと購読していたなあ。母が全部まとめて処分してしまったけれど、どんな内容だったのだろう、という程度の興味ですが、機会をみて一度は手にして読んでみたいものです。