通勤の音楽として、ここしばらく、ヴィラ=ロボス「ブラジル風バッハ第1番」を聴いております。厳冬期に真夏のブラジルの音楽ですが、意外にもよく似合います。

「ブラジル風バッハ」というのは、「ブラジル風にアレンジしたバッハの音楽」ではなくて、「バッハ風にアレンジしたブラジルの音楽」という意味でしょう。

この第1番が、本来は8本のチェロのための音楽であるのに対して、第2番は、サキソフォンが活躍しジャズ風のテイストの「酒場のバッハ」(^o^;)であり、第3番はピアノとオーケストラによる、ピアノ協奏曲風という具合で、ブランデンブルグ協奏曲のように、様々な編成で試みられた音楽となっています。

ヴィラ=ロボスは、1920年代、30代半ばにアルトゥール・ルビンシュテインに認められ、国からも援助を受けてパリに移ります。そして、作曲家としての名声を獲得した後、43歳(1930年代)の時にブラジルに戻ります。1930年頃のパリというと、大戦間期の芸術の都ですが、やがて数年後にヒトラーのナチスドイツが政権を取ろうとする時期でもあります。故郷を思う気持ちが帰国を決心させたのでしょう。そして、サンパウロやリオデジャネイロで音楽教育に携わる中で、尊敬するバッハのポリフォニーと故国ブラジルの民俗音楽とを結びつけ、作曲をしたもので、パブロ・カザルスに献呈されているそうです。

第1楽章:序奏(エンボラーダ)、アニマート。エンボラーダは、ブラジル民謡だそうな。1938年に、あとの二曲にこれが追加されて、全部で三つの楽章からなる音楽として曲が完成したのだそうです。出だしのリズム感がカッコいいのと、音域により音色が変わるチェロの特徴を組み合わせた合奏が、たいへん印象的です。

第2楽章:前奏曲(モディーニャ)、アンダンテ。モディーニャとは、18世紀頃の抒情歌だとのこと。そのとおりに、抒情的な緩徐楽章となっています。チェロの魅力がいっぱいの音楽で、第2楽章と第3楽章は、帰国した年である1930年にはすでに作曲されていたそうです。

第3楽章:フーガ(対話)、ウン・ポコ・アニマート。チェロ合奏によるフーガは、力強さと風格があります。朗々たる歌謡性ではなくリズムと前進力を前面に出してこの楽器の別の面を生かしたもので、チェロ好きにはこたえられない音楽となっています。

活力に満ち、センチメンタルな感傷性も併せ持ち、チェロのみで奏でられる音楽。ヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ第1番」は、繰り返し聴いて耳に馴染むほどに、不思議に心に残る音楽です。

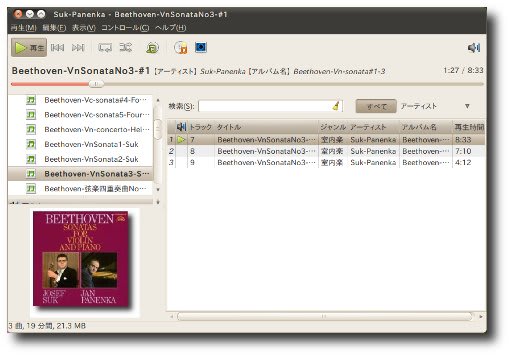

CDは、EMIの廉価3枚組で、この演奏はエンリケ・バティス指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の奏者たちによるもの。録音は1985年の11月、St James's, Clerkenwell green とあります。型番は、TOCE-16135-37 です。

■バティス指揮RPO盤

I=7'01" II=9'32" III=4'27" total=21'00"

(*1):ヴィラ・ロボス「ブラジル風バッハ第4番」を聴く~「電網郊外散歩道」2009年11月

【追記】

この曲の動画を貼っておきましょう。編成は8人ではなく、拡大されているようです。

■第1楽章。

■第2楽章。

■第3楽章。

「ブラジル風バッハ」というのは、「ブラジル風にアレンジしたバッハの音楽」ではなくて、「バッハ風にアレンジしたブラジルの音楽」という意味でしょう。

この第1番が、本来は8本のチェロのための音楽であるのに対して、第2番は、サキソフォンが活躍しジャズ風のテイストの「酒場のバッハ」(^o^;)であり、第3番はピアノとオーケストラによる、ピアノ協奏曲風という具合で、ブランデンブルグ協奏曲のように、様々な編成で試みられた音楽となっています。

ヴィラ=ロボスは、1920年代、30代半ばにアルトゥール・ルビンシュテインに認められ、国からも援助を受けてパリに移ります。そして、作曲家としての名声を獲得した後、43歳(1930年代)の時にブラジルに戻ります。1930年頃のパリというと、大戦間期の芸術の都ですが、やがて数年後にヒトラーのナチスドイツが政権を取ろうとする時期でもあります。故郷を思う気持ちが帰国を決心させたのでしょう。そして、サンパウロやリオデジャネイロで音楽教育に携わる中で、尊敬するバッハのポリフォニーと故国ブラジルの民俗音楽とを結びつけ、作曲をしたもので、パブロ・カザルスに献呈されているそうです。

第1楽章:序奏(エンボラーダ)、アニマート。エンボラーダは、ブラジル民謡だそうな。1938年に、あとの二曲にこれが追加されて、全部で三つの楽章からなる音楽として曲が完成したのだそうです。出だしのリズム感がカッコいいのと、音域により音色が変わるチェロの特徴を組み合わせた合奏が、たいへん印象的です。

第2楽章:前奏曲(モディーニャ)、アンダンテ。モディーニャとは、18世紀頃の抒情歌だとのこと。そのとおりに、抒情的な緩徐楽章となっています。チェロの魅力がいっぱいの音楽で、第2楽章と第3楽章は、帰国した年である1930年にはすでに作曲されていたそうです。

第3楽章:フーガ(対話)、ウン・ポコ・アニマート。チェロ合奏によるフーガは、力強さと風格があります。朗々たる歌謡性ではなくリズムと前進力を前面に出してこの楽器の別の面を生かしたもので、チェロ好きにはこたえられない音楽となっています。

活力に満ち、センチメンタルな感傷性も併せ持ち、チェロのみで奏でられる音楽。ヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ第1番」は、繰り返し聴いて耳に馴染むほどに、不思議に心に残る音楽です。

CDは、EMIの廉価3枚組で、この演奏はエンリケ・バティス指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の奏者たちによるもの。録音は1985年の11月、St James's, Clerkenwell green とあります。型番は、TOCE-16135-37 です。

■バティス指揮RPO盤

I=7'01" II=9'32" III=4'27" total=21'00"

(*1):ヴィラ・ロボス「ブラジル風バッハ第4番」を聴く~「電網郊外散歩道」2009年11月

【追記】

この曲の動画を貼っておきましょう。編成は8人ではなく、拡大されているようです。

■第1楽章。

■第2楽章。

■第3楽章。