連休の月曜祝日、朝から老母の畑を耕運機で耕し、さらに少し離れた果樹園の草刈りをして、週末農業の予定を終えました。その後、夕方から山形市の文翔館議場ホールに出かけ、山形弦楽四重奏団の第52回定期演奏会を聴きました。

プレコンサートは途中からの入場になってしまいましたが、フルートの小松崎恭子さんとヴィオラの田中知子さんによる二重奏でした。

倉田さんのプレトークでは、弦楽四重奏曲という曲種が作曲家の本音を表す面があること、紺野陽吉作品についてはステージ転換の時に話すこととして、ハイドンの作品33の位置づけは、バロック時代のスタイルから古典派のスタイルを確立したものであること、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲は、R.シューマンが三大古典派の作品の後に重要な曲として、メンデルスゾーンとオンスロウを評価していることなどを話します。倉田さんの五十肩は、温泉効果もあり、少しずつ改善傾向にあるそうで、良かった良かった(^o^)/

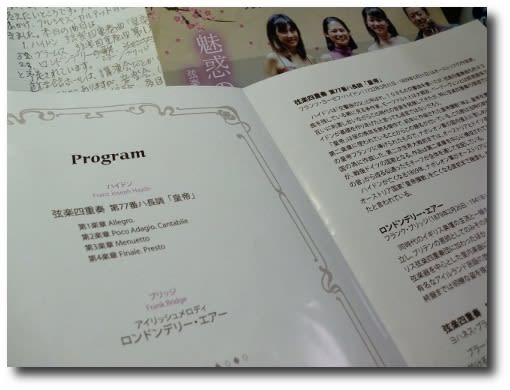

本日の曲目は、

(1) F.J.ハイドン 弦楽四重奏曲 ニ長調 Op.33-6

(2) 紺野陽吉 弦楽二重奏曲

(3) F.メンデルスゾーン 弦楽四重奏曲第3番 ニ長調 Op.44-1

となっています。

さて、第1曲目です。4人のメンバーが登場しますが、あれれ、いつもと配置が違います。ステージ左から、ダークグレーのシャツを腕まくりし、ネクタイをきっちり締めた、1st-Vnの中島光之さん。その右に、いつもの2nd-Vnの今井さんではなくて、チェロの茂木明人さんが座ります。その右側が、いつものように黒のシャツで決めたヴィオラの倉田譲さんで、一番右端に、2nd-Vnの今井東子さんが座ります。ふーむ、オーケストラの対向配置と同じで、二つのヴァイオリンが左右でかけ合いをする効果を狙ったものでしょうか。

第1楽章:ヴィヴァーチェ・アッサイ。ああ、なるほど。1st-Vnと2nd-Vnが、左右でかけ合いをする効果がありますね。第2楽章:アンダンテ。短調の美しさで始まりますが、途中で曲調が変わり、再び短調に戻ります。1st-Vnの役割が大きいですが、チェロの低音を響かせるところもあり、けっこうロマンティックな要素も持っている音楽です。第3楽章:スケルツォ、アレグレット。後のベートーヴェンの曲のような諧謔性はありませんが、独特の軽みを持つ音楽です。第4楽章:フィナーレ、アレグレット。ふつうフィナーレといえば、全速前進というか、快速でスカッと終わるようなものを想像しますが、この曲の場合は優雅なアレグレットで、対話をするようなフィナーレです。

続いて紺野陽吉作品について、倉田さんが解説をします。

紺野陽吉の家は医者であったらしく、若い頃には、蚕室(*1)でヴァイオリンの練習をしていたそうです。作曲はどうやら独学で、譜面を見ると、戦地に行くことになって急いで書いたために、試奏したり推敲したりする余裕がなかったと考えられるとのことです。ただし、作品は充分に魅力があり、今回で三回目になる今井さんと茂木さんの演奏はかなり練れてきているので、ご期待ください、とのことでした。

拍手の中を、ヴァイオリンの今井東子さんとチェロの茂木明人さんが登場、右側の茂木さんは座奏ですが、左側の今井さんは立奏となります。

第1楽章:モデラート。力のこもった演奏に、思わず聴き惚れました。戦中期といえど、近現代の響きです。第2楽章:アンダンテ・カンタービレ。チェロがやや民謡風な旋律を奏でるとき、ヴァイオリンは高音部で合いの手を入れます。転じてヴァイオリンが民謡風の旋律を引き継ぐとき、チェロはピツィカートという具合で、全体に魅力的な緩徐楽章です。第3楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ。ストレートに訴えかけてくる力のある音楽です。演奏家にも、伝えようとする気迫が感じられます。音量もそうですが、二人がひとまわり大きく見えました。良かった~!

ここで、15分の休憩です。例によって、当方の記事も一休み。続きはまた後ほど。

後半のプログラム、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第3番、Op.44-1です。

楽器配置が山形Qの通常配置に戻り、今度は左から第1、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラとなります。

第1楽章:若鳥が飛び立つような曲の始まり。音楽の開始にふさわしいと感じます。主題は様々に変奏されて繰り返されますが、フーガのようなところもあるのはメンデルスゾーンらしいところです。いい曲だ~。

第2楽章:メヌエット、ウン・ポコ・アレグレット。似た音域での響きを集めた始まりです。やがて1st-Vnが広い音域を動き回るようになり、こんどは各パートがそれぞれに話し出します。そしてそれが一つにまとまっていく過程が、おもしろい。

第3楽章:アンダンテ・エスプレッシーヴォ・コン・モト。短調で、エスプレッシーヴォ(表情豊かに)と指示された旋律だけあって、さすがに美しい。もしかして、山形Qはこういう旋律が得意?と思わせる音楽・演奏です。

第4楽章:プレスト・コン・ブリオ。メンデルスゾーンらしい快速な音楽。アンサンブルも見事に決まります。フィナーレで冒頭の主題が再び登場し、合奏の中で曲として解決を見るようなものでしょうか。

聴衆の拍手に応えて、アンコールです。「ちょっと難しい曲を」と前置きしながら、R.シューマンの弦楽四重奏曲

第2番第3番の第2楽章。好きなんですよ~、こういうの(^o^)/ なんだか得したような気分です(^o^)/

次の第53回定期演奏会は、10月1日(水)、19:00~、文翔館議場ホールにて。曲目は、モーツァルトのハイドン・セットの後半、第17番~第19番の三曲です。さっそく前売券を購入してきました。

(*1):昭和初期、貧しい農家の場合は人と蚕が同じ住宅の中で一緒に生活していましたが、経済的に豊かな農家の場合は、蚕を飼う専用の建物である蚕室を建てていました。この方が、人に取って衛生的であることと、人が持ち込んでしまう様々な蚕の病気を予防するために役立つだけでなく、蚕が桑の葉を食べる音で眠れないというような不便もなかったのだそうです。紺野家が、かなり豊かな生活をしていたことが想像できます。