市民市場からホテルに戻るが、まだ朝食時間には間があり、ロビーにあったパソコンに触ってみることにした。

私が10年来使っているのはマックで、ウインドーズは初体験だった。

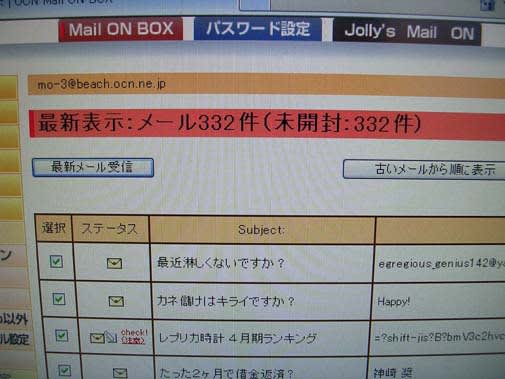

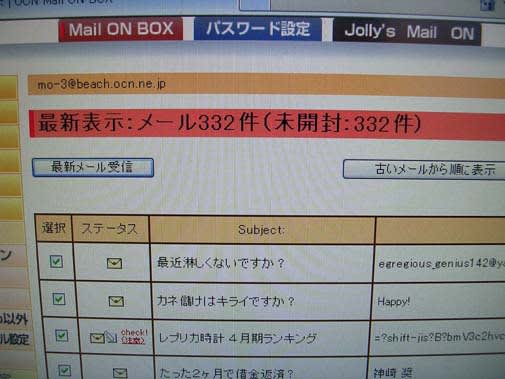

ホテルの従業員に起動の仕方、YAHOO JAPANの開き方などを教わり、あとは手探りでメールサーバにログインを試みる。

1日の早朝に家を出て来たから、今日でもう6日間もメールを開いていない。

未開封のメールは332件あったが、このうちの328件は迷惑メールだった。

これを一つづつ丹念に削除をし終えたところで、ホテルの食堂がオープンした。

再び秋田市民市場にやって来たのは午前9時。

5時にはまだまばらだった市場の中の商店も買い物客で賑わっていた。

さて、2階のダイソーは開店していて店内を探してみたが、ここではキリタンポの串は見当たらなかった。

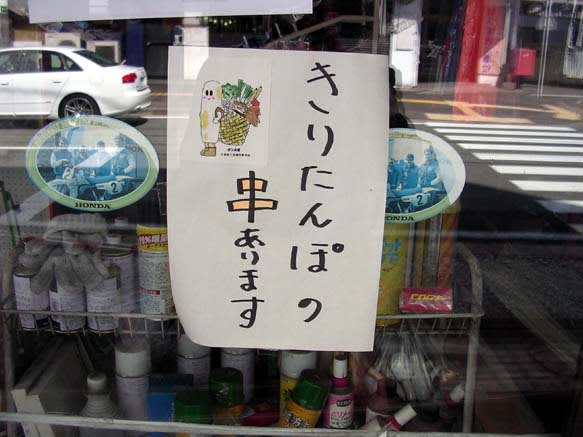

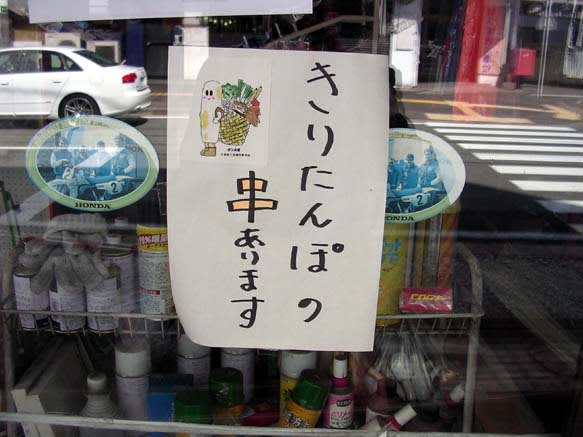

しかし、市場の隣にある雑貨店のガラス戸にこんな貼り紙を見つけ、つい用もないのに話のタネにとキリタンポの串を1本(100円)買って来てしまった。

キリタンポの串は秋田杉製で長さは36cm、先の尖っている側を囲炉裏の灰に挿して使う。

5日間連続の工作教室もこの歳になって初めての経験だったが、今回のように連続的にブログを書いたのもはじめてだった。

これはこれで、緊張感があっていいものだが、やはり疲れます。

以後は、また5日から1週間くらいの通常更新に戻ります。

私が10年来使っているのはマックで、ウインドーズは初体験だった。

ホテルの従業員に起動の仕方、YAHOO JAPANの開き方などを教わり、あとは手探りでメールサーバにログインを試みる。

1日の早朝に家を出て来たから、今日でもう6日間もメールを開いていない。

未開封のメールは332件あったが、このうちの328件は迷惑メールだった。

これを一つづつ丹念に削除をし終えたところで、ホテルの食堂がオープンした。

再び秋田市民市場にやって来たのは午前9時。

5時にはまだまばらだった市場の中の商店も買い物客で賑わっていた。

さて、2階のダイソーは開店していて店内を探してみたが、ここではキリタンポの串は見当たらなかった。

しかし、市場の隣にある雑貨店のガラス戸にこんな貼り紙を見つけ、つい用もないのに話のタネにとキリタンポの串を1本(100円)買って来てしまった。

キリタンポの串は秋田杉製で長さは36cm、先の尖っている側を囲炉裏の灰に挿して使う。

5日間連続の工作教室もこの歳になって初めての経験だったが、今回のように連続的にブログを書いたのもはじめてだった。

これはこれで、緊張感があっていいものだが、やはり疲れます。

以後は、また5日から1週間くらいの通常更新に戻ります。