「手づくり遊び」(保育社/カラーブックス)は私の処女出版で1974年に初版を出して以来、版を重ね1987年までのロングセラーとなり、この間に15万部もが発行されたのは偏に商業出版としての出版社の販売力によるところが多かった。

「本を出すのには、こちらからいくらか(出版社にお金を)出すのかい?」

知人からこう尋ねられたことがあった。

これまでに牛坂浩二のペンネームで2冊、ゴト-孟のペンネームで6冊の本を出しているが、私はお金を得るために本を出すのだから、自分でお金を出してまで出版をするという発想はない。

しかし、世の中には自分でお金を払えば本を出す手段はある。

いわゆる自費出版というもので、貴重な記録だがあまりにも内容が専門的(あるいはマニアック)で出版しても売るのが難しいなどの理由で商業出版に向かない資料を整理して保存しておきたいと自費で出版をするのは、それなりに意義のあることだと思う。

苦労の末にお金持ちになった人が、自分の成功談を本にして知人に配る例もある。

また、小説、コミック、画集、写真集などの作品を見本として配布するために自費出版する人、カルチャーセンターのセンセイ方が自分の講座でテキストとして使用するなど、その他目的はまちまちだが、その出版物を流通経路に乗せて書店で販売することを目的としていないこと、最初から著者が費用は全額自己負担であることを自覚しているという共通点がある。

しかし最近では実体は自費出版であるにも関わらず、商業出版と錯誤させるような広告で、出版を勧める商法が盛んらしい。

いわく、あなたの原稿を送って下さい、審査をして良ければ共同出版をします・・・。

また、出版コンテストと称して流通と販売を約束するかのごとく錯誤させる商法で顧客を募る。

これにまんまと引っ掛かってしまった1人に私の知人がいる。

昨年の秋、10数年ぶりの電話がかかって来てこのコンテストに応募をしたいと相談をされたから、コンテストのいかがわしさをさんざん忠告したが、本を出したい一念の彼はすでにコンテスト商法の術中にハマッてしまっていて、私の説得を聞く耳を持たなくなってしまっていた。

彼は相談というより、自分の決断の後押しをしてもらいたかっただけのようだった。

還暦も過ぎたがまだボケが始まったわけではない一人前の大人が自分のお金ですることだからと、私は説得をあきらめてもう放っておくことにした。

そして、12月になって彼から再度の電話では嬉々とした声で入賞したことを知らせて来たが、先の展開が見えているだけに単純におめでとうとは言ってやれなかった。

やがて企画出版、共同出版、協力出版など言い方はいろいろだが、出版の打ち合わせと称する商談では「このまま埋もれさせるには惜しい作品だから制作費の半額は当社で負担をしましょう」などといわれて提示される半額という金額は、それだけで本を作ることが出来るだけでなく、本は1冊も売れなくてもコンテスト商法の会社に十分な利益をもたらす金額だろう。

この金額を見て目を覚ませてくれることを祈りつつ、今回も彼の言い分を聞くだけで電話を切った。

念のために、コンテストを主催していた業者のホームページを見てみると、入賞者の名簿が出ていたが、何と驚くことにコンテストには250名以上も入賞者がいて、その末尾に30年昔に商業誌に漫画を描いていたときとは別のペンネームだが、多分これがそうだろうと推察出来る知人の名前もあった。

まともなコンテストで入賞者が250名にも及ぶコンテストがどこにあろうか。

私には、その業者が今年営業の対象にする顧客(ネギを背負ったカモたち)の名簿としか見えない。

それでも、自分の本を出したいという人たちに、数年前に「諸君」(文藝春秋社)で自費出版についての取材をしたときに出会ったある自費出版事情通の話をここに一つだけ記しておこう。

事情通によれば、自費出版の適性印刷部数は、その人が出す年賀状の数の範囲内だという。

100冊や200冊では一部あたりの単価が高くなるからと、売り上げを伸ばしたい業者に勧められて数千冊を印刷してしまっても流通経路を持たない自費出版の本を知らない人が購入してくれる可能性はほとんどなく、古書店では自費出版の本は例え0円でも引き取ってはくれない。

一般的な家庭で、千冊の在庫を置く場所はないであろう。

最終的には知人に配って処分するしかないが、普段の交流はないが年賀状だけの付き合い・・・というのがその人の最大交際範囲で、その限度を越えた数を印刷しても処分のしようがないから、割高でも余分に作らないことが賢明だという。

今回は私らしくなく、ちょっとシリアス過ぎたかな、次回はまた気楽な「ひとりごと」に戻ります。

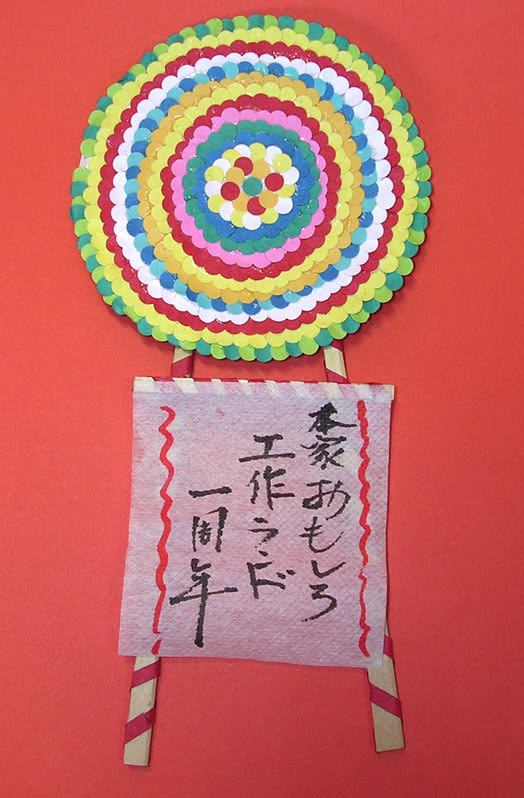

「遊びの歳事記」に<凧揚げ・後編>をアップしました。

2010年5月/追記

●検索からこのページにたどり着かれた方へ

この話の続きを

続・出版コンテスト商法として書いています。

併せてお読み下さい。

さらに付け加えるなら・・・

多くの方々が、自分の本が全国の書店に並ぶ(かも知れない)ということにかなりの幻想を持たれているようですが、コンテスト主催の出版社の姑息な手段によって、著者(この場合、この商法にひっかかってしまって契約を結んだ人)の家の近くの書店にのみ置かれることがあると言う程度です。

また書店に並ばなくても、高いお金を払ってでも出版出来るだけで名誉なこと・・・と思うのも間違いです。

「その程度の出版社からしか出せない本」というマイナスの烙印しか得られないことも知っておいて下さい。

もうじき閉鎖になる旧公民館

もうじき閉鎖になる旧公民館  まもなくオープンする新しい公民館。あのころの婆ールフレンドたちはもうここに現れることはない。

まもなくオープンする新しい公民館。あのころの婆ールフレンドたちはもうここに現れることはない。