「講釈師 見てきたような ウソを言い」

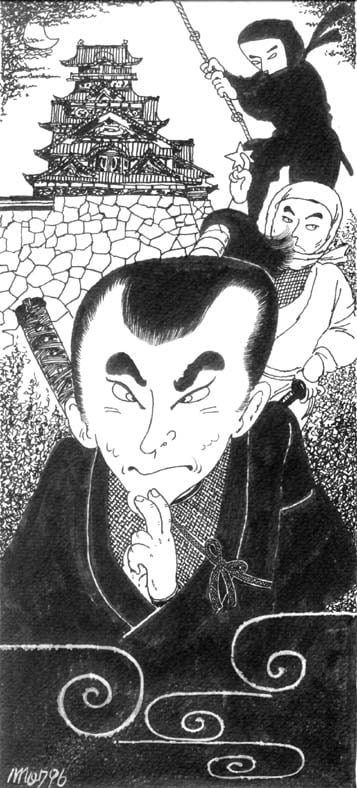

壇の浦の合戦でも関ヶ原の戦いでも講釈師はあたかも自分で見てきたような話し振りで語るということを表したものだが、イラストもときには「イラスト屋も見てきたようなウソを描き」ということもある。

ウソとまでは言わないが、私だって三国志の時代など見てきたわけではないが、頼まれれば描かねばならない。

例外的にイラストルポなどのように、見てきて描くこともあるが、ほとんどの場合は知らないものでも知っているかのごとく描くのが私の仕事だった。

私が36歳の頃だった。

ある出版社で方丈記の現代訳を出すにあたって鴨長明の似顔絵を描いて欲しいという依頼があった。

ところが絵を描く根拠となる長明の肖像画はない。

いや、あるにはあるが、それは長明の死後数百年も経ってから描かれたもので、それは何の参考にもならない。

「見てきたようなウソを描く」ためには、何かそれらしい説得力をもつ根拠が欲しい。

数日間考えた末に浮かんだアイデアは、易者が天眼鏡で客の人相を見つめて運勢を占う方法を逆用する手段を思いついた。

つまり「あなたのこのホクロは一生食うに困らないホクロです」とか「目尻の上がった人は・・・・」などなどの易者のアンチョコを借りてきて、鴨長明の生涯をなぞって・・・

高貴な生まれにもかかわらず、家族運に恵まれなかった。

文才に長け、61歳の寿命は当時としては長命だった。

などなど長明の肖像画はないが、生涯や暮らしは分かっているから家族運に恵まれない人の眼は・・・、長命の人のまつげは・・・、高貴の生まれの人の鼻は・・・などと鴨長明の生涯を易者をしていた知人の虎の巻を借りて来て逆算的に人相をモンタージュしたものだった。

なかば冗談の様な(冗談そのものだ!)根拠を頼りに描き上げた似顔絵はちょっと面白い試みだった。

こうして鴨長明の似顔を見て来たように描き上げたところで、それを依頼してきていた零細な版元に何かのアクシデントがあったようで、その本は出版されることもなく、せっかく新手法による似顔絵も日の目を見ないままに終わった。

もう30年以上も前の話で、残念ながらそのときの原画は見当たらない。

途中からこのブログをご覧の皆さんへ

途中からご覧の皆様で、断続的に続いている「折り返し 展」なるものはいったい何じゃ・・・とお思いの皆様もおいでかと思いますので、以前から見ていただいている読者の皆さんには話がダブりますが、一応いきさつを説明します。

私は30年ほどカット、挿し絵、イラストルポなどを描くことを生業(なりわい)としていましたが、途中から工作おじさんとしての仕事とオーバーラップするようになり、現在はほとんど工作おじさんが主体となって来ました。

70年近くも生きてくると、これからの人生を惰性で生きるのではなく、なお現役で生き続けるためには、ここらで不要になった過去のシッポを捨て、身軽になる必要があると気がつき、イラストレーションを描くことが主体だった私の過去、今はちょうど工作おじさんをライフワークとして生きるこれからの私の折り返し点であることに思い至りました。

昨年の7月に工房の転居に伴って出て来た昔の挿し絵などの原画を廃棄する前に、この「ひとりごと」でさらしてしまおうと思い立ち「折返し点→折り返し展」と洒落た次第です。

あと2回「折り返し展」におつき合いを下さい。

壇の浦の合戦でも関ヶ原の戦いでも講釈師はあたかも自分で見てきたような話し振りで語るということを表したものだが、イラストもときには「イラスト屋も見てきたようなウソを描き」ということもある。

ウソとまでは言わないが、私だって三国志の時代など見てきたわけではないが、頼まれれば描かねばならない。

例外的にイラストルポなどのように、見てきて描くこともあるが、ほとんどの場合は知らないものでも知っているかのごとく描くのが私の仕事だった。

私が36歳の頃だった。

ある出版社で方丈記の現代訳を出すにあたって鴨長明の似顔絵を描いて欲しいという依頼があった。

ところが絵を描く根拠となる長明の肖像画はない。

いや、あるにはあるが、それは長明の死後数百年も経ってから描かれたもので、それは何の参考にもならない。

「見てきたようなウソを描く」ためには、何かそれらしい説得力をもつ根拠が欲しい。

数日間考えた末に浮かんだアイデアは、易者が天眼鏡で客の人相を見つめて運勢を占う方法を逆用する手段を思いついた。

つまり「あなたのこのホクロは一生食うに困らないホクロです」とか「目尻の上がった人は・・・・」などなどの易者のアンチョコを借りてきて、鴨長明の生涯をなぞって・・・

高貴な生まれにもかかわらず、家族運に恵まれなかった。

文才に長け、61歳の寿命は当時としては長命だった。

などなど長明の肖像画はないが、生涯や暮らしは分かっているから家族運に恵まれない人の眼は・・・、長命の人のまつげは・・・、高貴の生まれの人の鼻は・・・などと鴨長明の生涯を易者をしていた知人の虎の巻を借りて来て逆算的に人相をモンタージュしたものだった。

なかば冗談の様な(冗談そのものだ!)根拠を頼りに描き上げた似顔絵はちょっと面白い試みだった。

こうして鴨長明の似顔を見て来たように描き上げたところで、それを依頼してきていた零細な版元に何かのアクシデントがあったようで、その本は出版されることもなく、せっかく新手法による似顔絵も日の目を見ないままに終わった。

もう30年以上も前の話で、残念ながらそのときの原画は見当たらない。

途中からこのブログをご覧の皆さんへ

途中からご覧の皆様で、断続的に続いている「折り返し 展」なるものはいったい何じゃ・・・とお思いの皆様もおいでかと思いますので、以前から見ていただいている読者の皆さんには話がダブりますが、一応いきさつを説明します。

私は30年ほどカット、挿し絵、イラストルポなどを描くことを生業(なりわい)としていましたが、途中から工作おじさんとしての仕事とオーバーラップするようになり、現在はほとんど工作おじさんが主体となって来ました。

70年近くも生きてくると、これからの人生を惰性で生きるのではなく、なお現役で生き続けるためには、ここらで不要になった過去のシッポを捨て、身軽になる必要があると気がつき、イラストレーションを描くことが主体だった私の過去、今はちょうど工作おじさんをライフワークとして生きるこれからの私の折り返し点であることに思い至りました。

昨年の7月に工房の転居に伴って出て来た昔の挿し絵などの原画を廃棄する前に、この「ひとりごと」でさらしてしまおうと思い立ち「折返し点→折り返し展」と洒落た次第です。

あと2回「折り返し展」におつき合いを下さい。