ときどき出席するまちづくり研究会に出席。

今日は「自転車のまちづくり」というお題でドイツの人口10万人の都市エアランゲンのまちづくりについてお話を聞きました。講師は最近「ドイツの地方都市はなぜ元気なのか~小さな待ちの輝くクオリティ」という本を出版されたドイツ在住ジャーナリストの高松平蔵さん。

実はちょうどこの本を知人から借りて読んでいる真っ最中で、なかなか面白い本なのです。

本のタイトルは「ドイツの地方都市は…」と言っておきながら、実はドイツには『地方都市』という単語がないそう。そもそも城壁で敵から身を守る形で誕生した都市国家がその紀元である連邦国家ドイツには、中央と地方という対比の概念がないのです。

エアランゲンはドイツの右下のバイエルン州に属する人口10万人の都市です。1972年に就任した当時の市長の発案で、「人間と環境との共生」というテーマの下でまちづくりが進められ、その一環として自転車道が整備され始めたのだとか。

そこでの自転車の位置づけはアンチ・モータリゼーションという当時流行のモータリゼーションへの反対ではなく、『交通は平等に』ということからの帰結だったのだそう。

交通手段には早い、ゆっくり、エンジン、有料・無料、人力、コストなどいろいろな要素がありますが、市民は自動車、自転車、徒歩、公共交通などから最適なものを選んでいるだけ、というのがそもそもの発想。だから車が優先などという考えはないのです。

そしてドイツ人のライフスタイルとしての健康・余暇という「生活の質」へ親和性が高いのが自転車だし、スポーティというイメージに合致するのも自転車だという考えなのだそう。

余談ですが、ドイツ車は馬車から進化したスポーティな乗り物というのが基本コンセプトとしてできあがっているのだそうで、どんなに高級な車でも日本車は向こうの方に言わせると「高級なカ●ーラだろ?」という評価なのだそうですよ。

※ ※ ※ ※

話が少し自転車から離れて、まちづくりのテーマになると、高松さんは「エアランゲンでは経済が地元で循環しているという印象を強く持つ」とおっしゃいます。

「ドイツでは『社会的市場経済体制』という言葉をよく使いますが、これは市場経済を社会的にコントロールするべきだ、という考え方がしっかりしているのです」とも。日本のように市場経済万能主義で、野放図に市場経済のなすがままなどという状態をドイツでは許さないのです。

そして例えば経済の枢要な指標の一つが雇用だそうで、新興の企業の経営状態が駄目になったら早い段階で企業を潰すことをためらわないのだとか。それはうまく行かない企業がだめなまま新たに人を雇用して大きくなったりすると、本当に駄目になったときの失業という犠牲が大きいと判断するから。社会を全体として捕らえている視点がよく分かります。

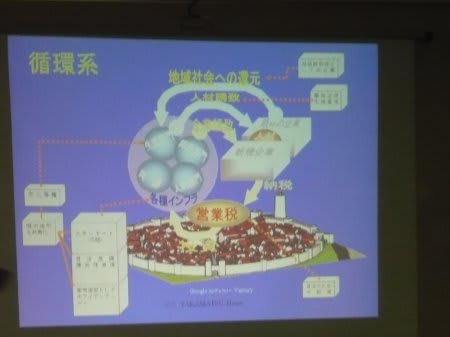

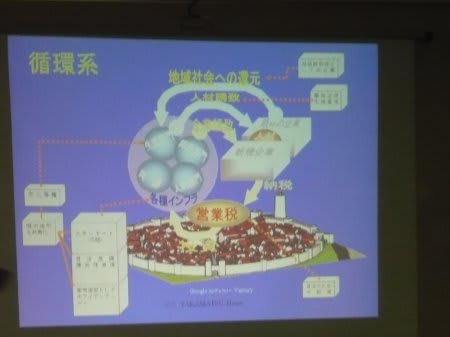

そうしてエアランゲンでは、企業と行政、市民の生活の質、文化、経済、人材などが良好に循環して非常に質の高い都市(クオリティ・シティ)が実現していると言います。

高松さんの言い方を借りると、「大阪なんて、文化や社会資本もたくさんあるのになぜ疲弊しているのか。それは経済が地域内で良好に回っていなくて外に漏れているからでしょうね」とのこと。

単に安ければ外国でもどこからでも持ってくればよいのだ、という考えでは地域内の循環がよろしくない、という共通認識があるようですね。

※ ※ ※ ※

話を自転車に戻して、私から質問を一つしました。「自転車の待ちエアランゲンでは雨の日でも皆さん自転車に乗りますか?また女性も自転車に乗りますか?」

すると答えは「日本より雨は弱いので、雨の日でも結構乗りますね。雨の中女性も結構乗っていますが、そもそもドイツでは女性が化粧をせずにすっぴんと言うことが多いので気にならないのかも知れません」

「すると女性が化粧をするのが当然という風潮が変わらない限り。日本では女性の自転車乗りは増えないということでしょうか?」

「さあ、それは…(笑)」

自転車普及のためには意外なところにハードルがあるのかも知れません。本当かな…?

今日は「自転車のまちづくり」というお題でドイツの人口10万人の都市エアランゲンのまちづくりについてお話を聞きました。講師は最近「ドイツの地方都市はなぜ元気なのか~小さな待ちの輝くクオリティ」という本を出版されたドイツ在住ジャーナリストの高松平蔵さん。

実はちょうどこの本を知人から借りて読んでいる真っ最中で、なかなか面白い本なのです。

本のタイトルは「ドイツの地方都市は…」と言っておきながら、実はドイツには『地方都市』という単語がないそう。そもそも城壁で敵から身を守る形で誕生した都市国家がその紀元である連邦国家ドイツには、中央と地方という対比の概念がないのです。

エアランゲンはドイツの右下のバイエルン州に属する人口10万人の都市です。1972年に就任した当時の市長の発案で、「人間と環境との共生」というテーマの下でまちづくりが進められ、その一環として自転車道が整備され始めたのだとか。

そこでの自転車の位置づけはアンチ・モータリゼーションという当時流行のモータリゼーションへの反対ではなく、『交通は平等に』ということからの帰結だったのだそう。

交通手段には早い、ゆっくり、エンジン、有料・無料、人力、コストなどいろいろな要素がありますが、市民は自動車、自転車、徒歩、公共交通などから最適なものを選んでいるだけ、というのがそもそもの発想。だから車が優先などという考えはないのです。

そしてドイツ人のライフスタイルとしての健康・余暇という「生活の質」へ親和性が高いのが自転車だし、スポーティというイメージに合致するのも自転車だという考えなのだそう。

余談ですが、ドイツ車は馬車から進化したスポーティな乗り物というのが基本コンセプトとしてできあがっているのだそうで、どんなに高級な車でも日本車は向こうの方に言わせると「高級なカ●ーラだろ?」という評価なのだそうですよ。

※ ※ ※ ※

話が少し自転車から離れて、まちづくりのテーマになると、高松さんは「エアランゲンでは経済が地元で循環しているという印象を強く持つ」とおっしゃいます。

「ドイツでは『社会的市場経済体制』という言葉をよく使いますが、これは市場経済を社会的にコントロールするべきだ、という考え方がしっかりしているのです」とも。日本のように市場経済万能主義で、野放図に市場経済のなすがままなどという状態をドイツでは許さないのです。

そして例えば経済の枢要な指標の一つが雇用だそうで、新興の企業の経営状態が駄目になったら早い段階で企業を潰すことをためらわないのだとか。それはうまく行かない企業がだめなまま新たに人を雇用して大きくなったりすると、本当に駄目になったときの失業という犠牲が大きいと判断するから。社会を全体として捕らえている視点がよく分かります。

そうしてエアランゲンでは、企業と行政、市民の生活の質、文化、経済、人材などが良好に循環して非常に質の高い都市(クオリティ・シティ)が実現していると言います。

高松さんの言い方を借りると、「大阪なんて、文化や社会資本もたくさんあるのになぜ疲弊しているのか。それは経済が地域内で良好に回っていなくて外に漏れているからでしょうね」とのこと。

単に安ければ外国でもどこからでも持ってくればよいのだ、という考えでは地域内の循環がよろしくない、という共通認識があるようですね。

※ ※ ※ ※

話を自転車に戻して、私から質問を一つしました。「自転車の待ちエアランゲンでは雨の日でも皆さん自転車に乗りますか?また女性も自転車に乗りますか?」

すると答えは「日本より雨は弱いので、雨の日でも結構乗りますね。雨の中女性も結構乗っていますが、そもそもドイツでは女性が化粧をせずにすっぴんと言うことが多いので気にならないのかも知れません」

「すると女性が化粧をするのが当然という風潮が変わらない限り。日本では女性の自転車乗りは増えないということでしょうか?」

「さあ、それは…(笑)」

自転車普及のためには意外なところにハードルがあるのかも知れません。本当かな…?