わたしの好みにど真ん中、のまんがを発見いたしました。柏屋コッコ・高信幸男「珍名さん」(芳文社)。

まんがの中で登場した珍しい名字で、実際に知人にいる方からお話しましょう。

まずはコッコさんの本名柏谷。わたしと入れ違いで採用された方がこの名字でした。後年、ある研修でご一緒したのですが、ネームプレートが「粕谷」になっていて、同じ人かどうか自信がなかったわたしは声をかけられなかった。帰りぎわに「いつも間違われる……」とつぶやいておられました。

「袋」さんも近所にいます。慣れると、珍しい名字という気がしなくなるんですよね。あとは、例に出ていた「太郎丸」さんも同僚でした。

その太郎丸さんから貸してもらった名簿で、読めなかったのが「煤孫」さん。やっぱり後年同僚になったのですが、それまでずっと悩んでまして。「バイソン」のはずはないし。(正解は「すすまご」さん)

高校の頃、「朝緑」さんという同級生がいて、みんなに「モーニンググリーン」と呼ばれていましたね。大学のときの友人には「伝住」(でんずみ)さんとか「鶉橋」(うずらばし)さんがいました。

わたし自身は平凡な名字で、結婚前も同じ名字でした。書類の手続きが大変だったという知人が多いので、ラッキーといえばラッキーかも。同級会の旧姓は書き込みます(笑)。

でも、夫の父親の旧姓は「濱田」、わたしの祖父母は「佐藤」と「金野」です。ちょっとした偶然で違っていたかもしれませんね。

この本で紹介されているモリシタはんこ屋さんが出した本も持っていますよ。

実はわたしも、名字に興味をもって電話帳で調べたことがあるのです。中学二年の自由研究で、町内の名字を調べてレポートにしました。多かったのは、「千葉・佐藤・菅原・小野寺・佐々木」。以来、名字が気になります。

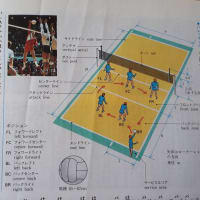

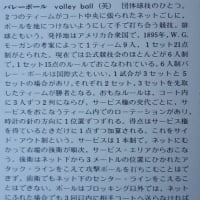

学生時代、バレーボールファンだったので、パンフレットもよく読みました。「川釣」さんは、この名字は親戚だけっていってたな。「助田」や「日熊」という名字も印象に残っています。

そうだ、熊野神社の神主さんが「鈴木」という名字だったので全国的に広まったというお話がありましたが、わたしの知人の神主さんは「鈴杵」さんというんですよ。熊野神社じゃないけど。ただの偶然でしょうか。

あとは「濁沼」(にごりぬま)さんや「名生」(みょう)さん、「油井」(ゆい・あぶららい)さんも、インパクトあったかな。波津彬子さんの本名は「開発」(かいはつ)さんですよね。

ああ、語り出すと長くなってしまいます。担当の佐藤さんが結婚してどんな名前になったのか気になるので、第二弾求む。

まんがの中で登場した珍しい名字で、実際に知人にいる方からお話しましょう。

まずはコッコさんの本名柏谷。わたしと入れ違いで採用された方がこの名字でした。後年、ある研修でご一緒したのですが、ネームプレートが「粕谷」になっていて、同じ人かどうか自信がなかったわたしは声をかけられなかった。帰りぎわに「いつも間違われる……」とつぶやいておられました。

「袋」さんも近所にいます。慣れると、珍しい名字という気がしなくなるんですよね。あとは、例に出ていた「太郎丸」さんも同僚でした。

その太郎丸さんから貸してもらった名簿で、読めなかったのが「煤孫」さん。やっぱり後年同僚になったのですが、それまでずっと悩んでまして。「バイソン」のはずはないし。(正解は「すすまご」さん)

高校の頃、「朝緑」さんという同級生がいて、みんなに「モーニンググリーン」と呼ばれていましたね。大学のときの友人には「伝住」(でんずみ)さんとか「鶉橋」(うずらばし)さんがいました。

わたし自身は平凡な名字で、結婚前も同じ名字でした。書類の手続きが大変だったという知人が多いので、ラッキーといえばラッキーかも。同級会の旧姓は書き込みます(笑)。

でも、夫の父親の旧姓は「濱田」、わたしの祖父母は「佐藤」と「金野」です。ちょっとした偶然で違っていたかもしれませんね。

この本で紹介されているモリシタはんこ屋さんが出した本も持っていますよ。

実はわたしも、名字に興味をもって電話帳で調べたことがあるのです。中学二年の自由研究で、町内の名字を調べてレポートにしました。多かったのは、「千葉・佐藤・菅原・小野寺・佐々木」。以来、名字が気になります。

学生時代、バレーボールファンだったので、パンフレットもよく読みました。「川釣」さんは、この名字は親戚だけっていってたな。「助田」や「日熊」という名字も印象に残っています。

そうだ、熊野神社の神主さんが「鈴木」という名字だったので全国的に広まったというお話がありましたが、わたしの知人の神主さんは「鈴杵」さんというんですよ。熊野神社じゃないけど。ただの偶然でしょうか。

あとは「濁沼」(にごりぬま)さんや「名生」(みょう)さん、「油井」(ゆい・あぶららい)さんも、インパクトあったかな。波津彬子さんの本名は「開発」(かいはつ)さんですよね。

ああ、語り出すと長くなってしまいます。担当の佐藤さんが結婚してどんな名前になったのか気になるので、第二弾求む。

信太→http://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=%E4%BF%A1%E5%A4%AA

「信太」と書いて「した? しんだ? しのた? しぶた?」、こんな読み方がどこにあるのでしょうか? そういう検証を先にすべきです。

>作者はなぜこれほどまで苗字の由来を世に広めたいのか

自分の苗字の由来を知りたがる人が多く、市場性があるからでしょう。質の真贋を見分けることができない人は、すぐ量にだまされてしまいます。

高信氏の著書である「難読稀姓辞典」は近くの図書館にありますが、例によって幽霊屋敷です。

http://6402.teacup.com/shidaichiro/bbs/15069

ある程度材料がないとディベートもやりづらいものですので、ここに提示されたものだけで考えてみますが、名字の由来を記載するのが目的であれば、読み方は添え物と考えてよろしいのではないでしょうか。読み方なら読み方を扱ったページを検索すればよいのです。

地名は、漢字よりも読みを重視するのだそうです。いわれを調べると、言葉として派生したものにあとから字をあてたものが多い。しかし、名字の場合、近年になって許された人も多いわけです。ごたごたで都合のいい由来をつけている人も多い。

わたしの祖父も、名字の由来を研究して冊子にまとめておりますが……。でも、大体の家系図は遡ると天皇に行き着くようにできているそうですよ。

複数の読み方をする名字はそれなりにあるので、自分の感覚だけでないとかあるとかは言えないとも思います。

それから、「幽霊屋敷」とは貸し出しのない本のことをいうのでしょうか?? 図書館ではプライバシー保護のために貸し出しについては開示しないはずなんですが、判断の基準はなんですか?

個人的には辞書類は余り貸し出しされるものではないと思いますし、借りられる本がよいとは言えません。また、マイナーな存在の本も、必要になることはあります。そういう本ほど発見も難しいので、図書館は入手しておく方がよいと考えています。

クニという単語は、元々、境目を意味していたと聞いたことがあります。おおむかし、あのへんは村や領地の境界だったのでしょうか。

分家にするときにちょっと変えるってことも聞いたことはあります。

でも、そういう苗字関連の本って、自分に関わるようなところしか読まないので定かではありません。