[6.00PMに補足を加えました]

1900年代に入り、西欧の最新技術、鉄骨造や鉄筋コンクリート造が、それにとって不可欠な「材料力学」「構造力学」の導入ともども盛んになってくる。

鋳鉄の構築物への利用は、すでに明治の初めから行われていた(昨年10月12日紹介の「神子畑鋳鉄橋」:1871年:など。下記参照)。

註

「鉄の橋-2」)

しかし、建築への鉄やコンクリートの利用は、大分遅れる。

一つには、当初の「建築の近代化:西欧化」が、西欧の「様式建築」の導入に重きが置かれていたからである。

しかし、たまたま各地で起きた大震災を契機に、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の普及することを願っていた一部の建築学者から、他の工法に比べ、鉄骨造やRC耐震性にすぐれる、木造、煉瓦造、石造は地震に弱いと盛んに喧伝された(12月23日下記記事参照)。

註

「学問の植民地主義」参照)。

わが国の建築学の世界での、材料や工法に優劣を付けたがる「性癖」は、おそらくこの頃から始まるのだろう。

しかし実際は、地震で壊れるかどうかは、単純に材料や工法によるのではなく、設計と工事の質によるところが大きいことは既に触れた(前掲12月23日付け「学問の植民地主義」中で紹介の「関東大震火災誌」中の岡田信一郎の論文や、1月20、23、26日の「地震への対し方」参照)。

註

「地震への対し方-1・・・・『震災調査報告書』は事実を伝えたか」

「地震への対し方-2・・・・震災現場で見たこと、考えたこと」

「地震への対し方-3・・・・『耐』震の意味すること」

大工・棟梁たちにとって「地震はよくあること」だったが、学者たちには驚愕すべき出来事で、ここ数回触れてきたように、彼らの木造建築についての考え方に大きな影響を与えた。

また、大工・棟梁たちの「経験と勘:直観にたよった仕事」は、学者たちにとってはきわめて「非科学的」に見えた(その見方は現在でも変らないことは、1月26日付前掲「地震への対し方-3」中で紹介した坂本功氏の一文でも分かる)。

折しも、西欧から入ってきた「材料力学(材料の力学的な性質についての理論)」「構造力学(力学や材料力学を駆使して構築物に働く力を分析する理論)」は、「経験と勘:直観:による技術・工学」の「科学的な技術・工学」への転換への動きに拍車をかける。

明治の後半から帝国大学の教壇に立った佐野利器が、自らが学んだ教育を「何の科学的理論もない・・」と批判しているように、教育や研究の場面でも「科学的理論の裏付け」が必須のものになり始めていたのである(12月5日下記記事参照)。

註

「日本の『建築』教育・・・・その始まりと現在」参照)、

鉄骨造やRC造は、それまでの工法とは異なり、材料を成型する、あるいは形を成型するという過程、滝大吉の言を借りれば「自然の品に人の力を加へて製したる品」が必ず必要である(12月10日の「建築学講義録」:下註参照)。

註

「『実業家』・・・・『職人』が実業家だった頃」

鉄骨造や鉄筋コンクリート造では、この「どのような形の品を製するか」が設計上重要で、「材料力学」「構造力学」は、まさにそのために大きな展開を見せ、事前に形状を算定する上で、大きな成果を得るようになった。同時に、「理論」の体系化以前になされた多くの「勘:直観による仕事」がすぐれたものであったことも、「理論」によって後付けされた(10月16日に紹介したワットの鋳鉄製Ⅰ型梁を使った7階建て建物の設計など:下註参照)。

註

「鋳鉄の柱と梁で建てた7階建てのビル・・・・世界最初Ⅰ型梁」

註 「構造力学」等によって事前に確認を行うのが常道化した一方、

従前のような溌剌としたアイディアに充ちた計画が減ってきた

ことは否めない。

「理論」が発想を萎縮させるのである(次の記事参照)。

「閑話・・・・最高の不幸、最大の禍」参照)。

「科学的理論」で扱おうとの試みは、木造建築(木造軸組工法)にも及ぶこととなる。そうすれば、経験と勘:直観に委ねることから脱却できる、と考えられたのである。

ところが、ここで難題にぶつかる。木と言う材料は、鉄やコンクリートと違い、一筋縄では扱えないのである。

たとえば、材料の強度一つをとっても、樹種によって異なり、しかも同一樹種でも一本ごとに異なるからである。さらに、木材には、一本ごとに異なる捩れや収縮などの癖がある。かと言って、それを制御することはできない。

これは、「自然の品」特有の性質:特徴にほかならないのだが、一律の値で扱える鉄やコンクリートに比べ、「欠陥がある劣る材料」と見なされた。

現在、木材の強度を、「これ以下の値はあり得ないといういわば最低の強度」を当該樹種の強度と定めているのは、「一律」の値にこだわった結果と見てよいだろう。

この基準強度に素直に従うと、同じ梁間に架ける梁の寸面が従来の2割増し程度になってしまう(材の組み方にもよるが、2間の梁間に対して、従来なら8寸×4寸程度で済んだ梁が1尺×4寸程度必要になる)。

使用する木材について、施行令第41条は「・・節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない」と規定しているが、腐れはともかく、節や繊維の傾斜、丸身などを気にしていたら、無節の柾目材という簡単には得られない材料を探さなければならなくなる。

しかし、一般庶民はそんな材料を簡単に得ることはできない。一般庶民の住居、いわゆる「民家」を見ると、節があり癖もある材料を使って、なおかつ百年以上生き永らえることのできる建物を多数つくっている。

材料の強度や品質を一定になるように規定できたとしても、しかしなお、木造には理解しがたい点、科学的な一律の公式にのらない点が多々ある。

木材には弾力性・復元性があり、しかもその程度は、材料ごとに異なるのである。

たとえば、外力が梁から柱にどのように伝わるか、鉄骨やRCではほぼ一律と見なすことができるが、木材の場合はそうはゆかない。算定するには、各接点ごとに、使われている材料の特徴を数値化しなければならない。

つまり、鉄骨やRCでできる一律の計算式、公式が木造にはつくれないのである。これが、鉄骨同様にすべてを(一応)一律に扱える「集成材」の推奨される理由でもある。

註 従来の、つまり、いわゆる伝統的な木造建築では、あるいは

大工・棟梁たちは、木材が一本ごとに性質が異なるのがあたりまえ

と考えていた。

木材は自然のもの、人間同様各々が異なっていて当然、

それをどのように使うかが大工・棟梁の技能であった。

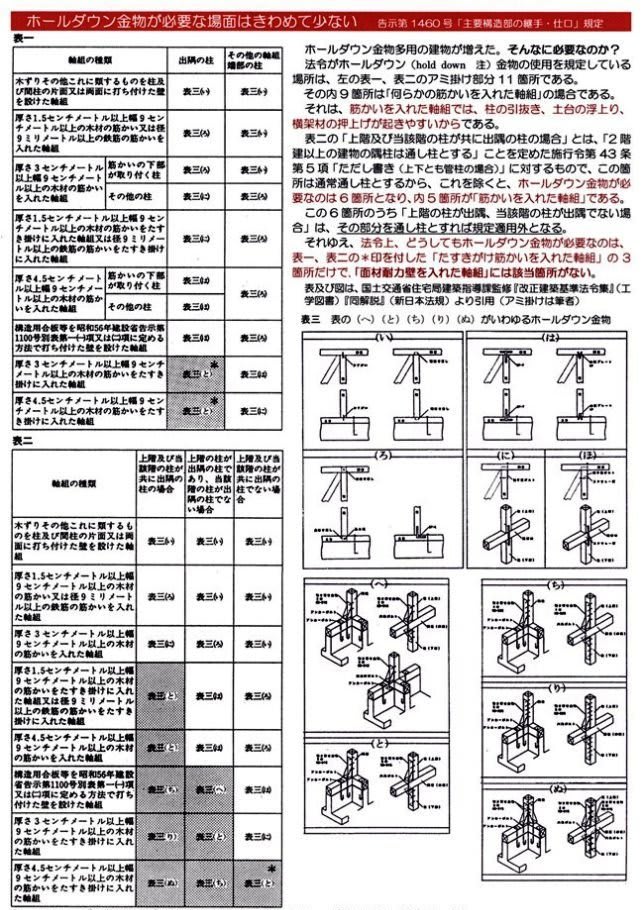

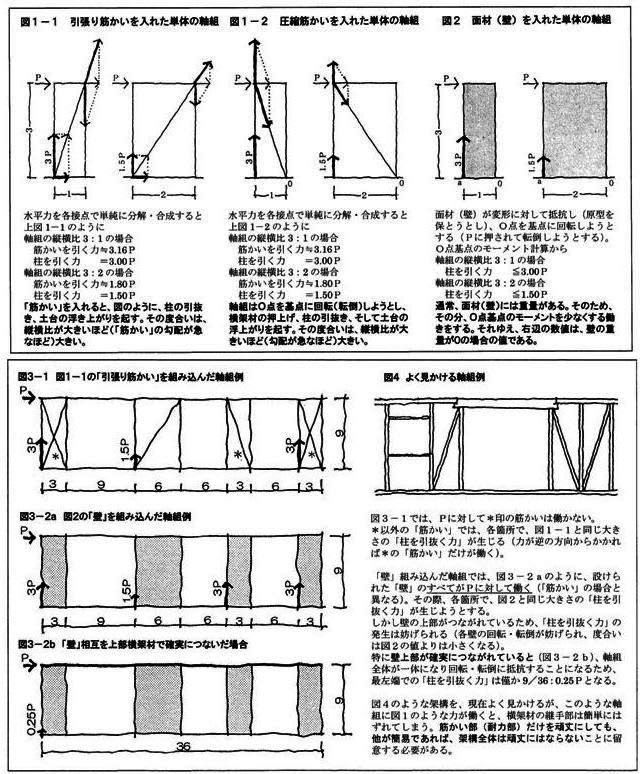

そこで木造建築の「理論的理解の方法」として着目されたのが「筋かい」であった。

木造建築の構造において最大の問題は、地震への対策であると考え、それへの対策として彼らが打ち出した「筋かい」を(2月12日記事「在来工法はなぜ生まれたか-4:下註:参照)、木造の構造の決め手と考える方法、すなわち、「木造建築は外力に対して壁の部分で耐えている」とする考え方、「耐力壁の理論」である。

これならば、たしかに「壁量」を計算できる。言ってみれば、計算できることが目的だったのだ。

したがって、壁以外の軸組部分は、重力を支えているだけとなる。

註 この考え方は、「机上で考案されたものであって、

現場での経験の裏打ち、現場の必然的な要求から

生まれたものではない」ことに留意する必要がある。

註

「『在来工法』はなぜ生まれたか-4:なぜ基礎へ緊結することになったか」

具体的には、木造の軸組をXY方向に分解し、各面に入る「壁」の量の総和で、地震:水平力に抵抗しようという「理論」であり、「壁」のうちで最大の効力を持つとされたのが「筋かい」を入れた壁であった。

その際、日本の建物ではあたりまえであった「小舞土塗り壁」は最も地震への耐力がない壁と見なされた。

周知のように、そして「地震への対し方」でも紹介したように、《小舞土塗り壁は地震に弱い》という説が、《屋根瓦は危険》という説とともに喧伝された。

註 基準法制定後31年経った1981年、大壁仕様で「面材」を張った壁も

耐力があると見なされるようになり、その9年後の1990年、つまり

基準法制定後40年経って、真壁仕様の「面材」も認めるようになる。

さらに最近、2003年12月には、「小舞土塗り壁」も従来の法規定の

2~3倍の耐力があると認められた。

しかしこの間約半世紀、左官仕事がなくなり、左官職も激減した。

一介の法令が、貴重な文化遺産:技能を滅亡の淵に追いやった一例

と言えるだろう。

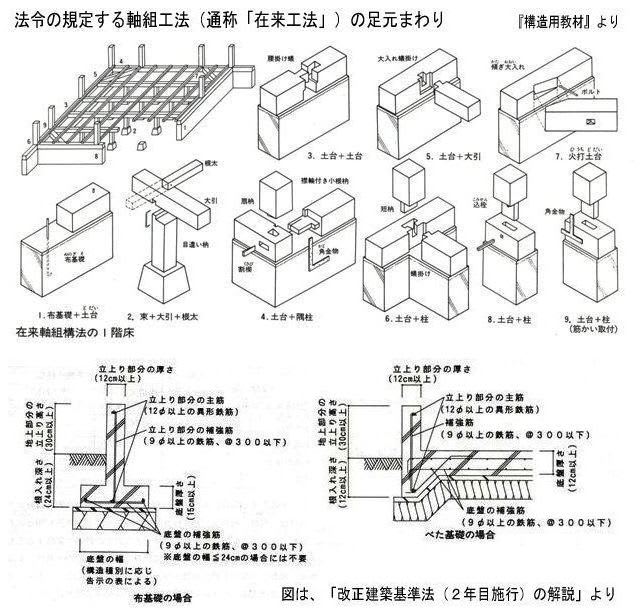

「壁:耐力壁」によって架構を維持する考え方が推奨された結果、「耐力壁」の仕様に気を使う一方で、軸組の組み方そのものに、大きな変化が表れる。

すなわち、①継手・仕口を簡略化し金物で補う方法が一般化し(推奨され)、②張間に応じて横架材の材寸を増減する仕事が増加した。さらに2000年の告示による「耐力壁」の配置の規定によって、③従来のような開放的なつくりの建物をつくることは一段と難しくなった。

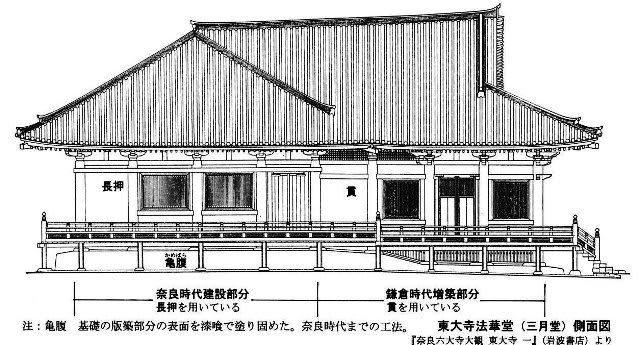

これらの特徴を示すモデル図が先に2月5日に掲載した図である(「構造用教材」所載の図)。

以上のようにして生まれた「現行法令の規定する軸組工法」を、「在来工法」と呼ぶのは決して適切な表現とは言えず、むしろ、その特徴から、『耐力壁依存工法』と呼ぶのが妥当だろう。

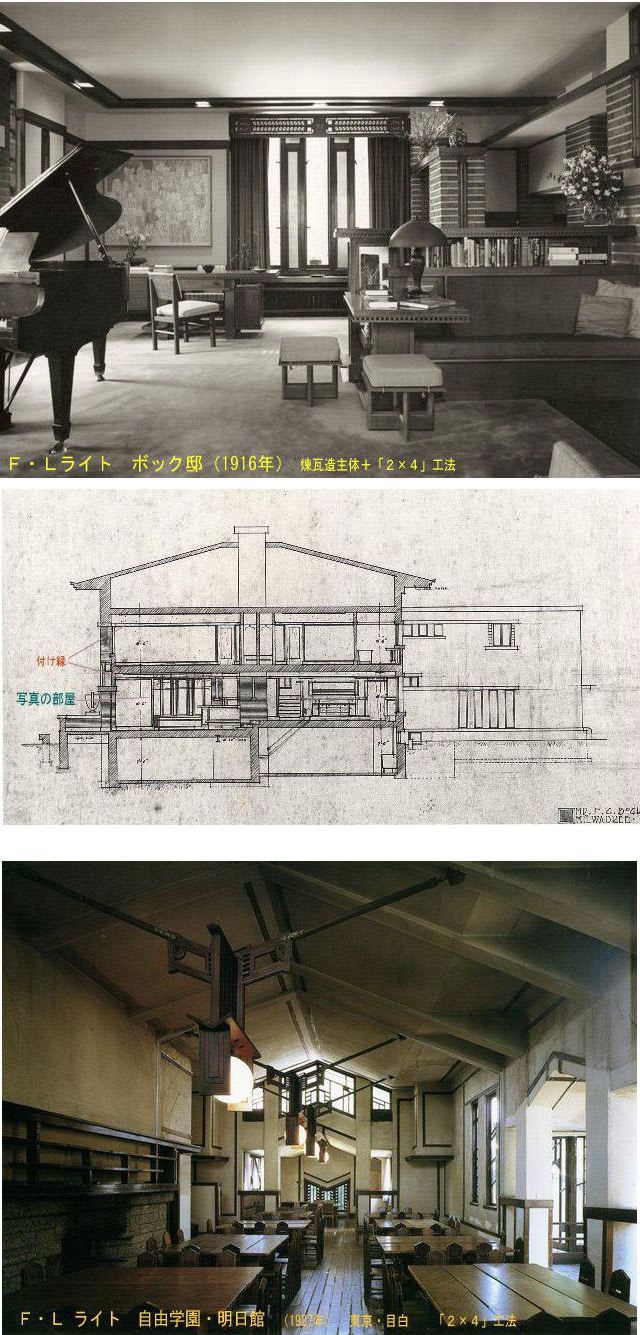

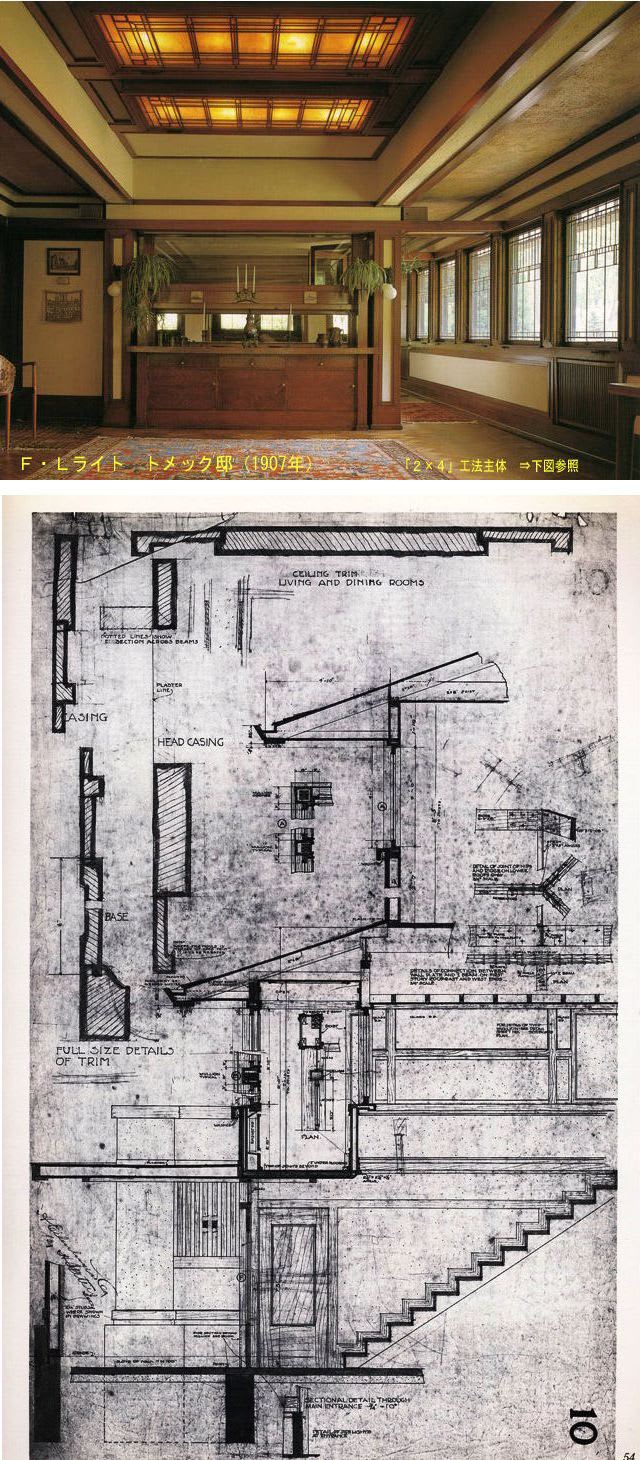

ところで、この『耐力壁依存工法』(在来工法)には、一般にあまり知られていないが、「改造・改修・増築・補修などが行いにくく、また耐力壁部分が損傷すると直ちに全体が破損する」という特徴がある。これは、2×4工法と同様の特徴である。

註 「筋かい」を取り除き増築し地震で被災した例が多いことは

「地震への対し方」で紹介した。

また、2×4工法の建物では、増築を思い立ったとき初めて、

増築ができないことを知る人が多い。

2×4工法のキャッチフレーズには、地震に強いとはあっても、

増築が難しい点については触れていないからである。

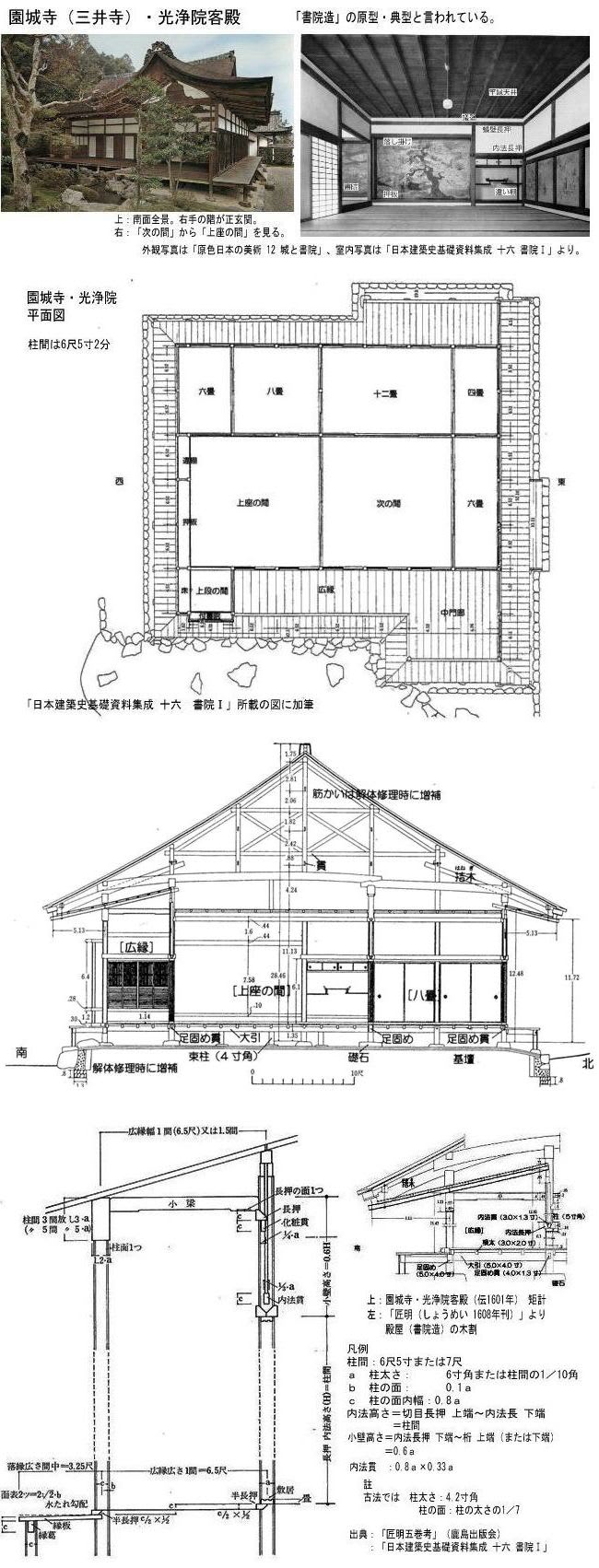

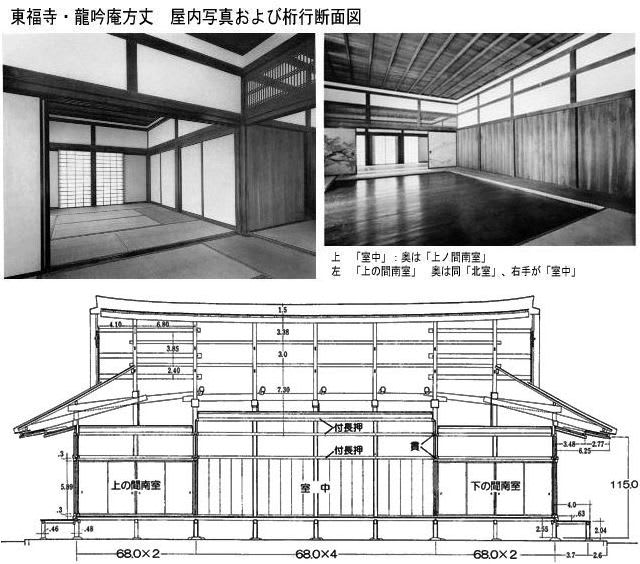

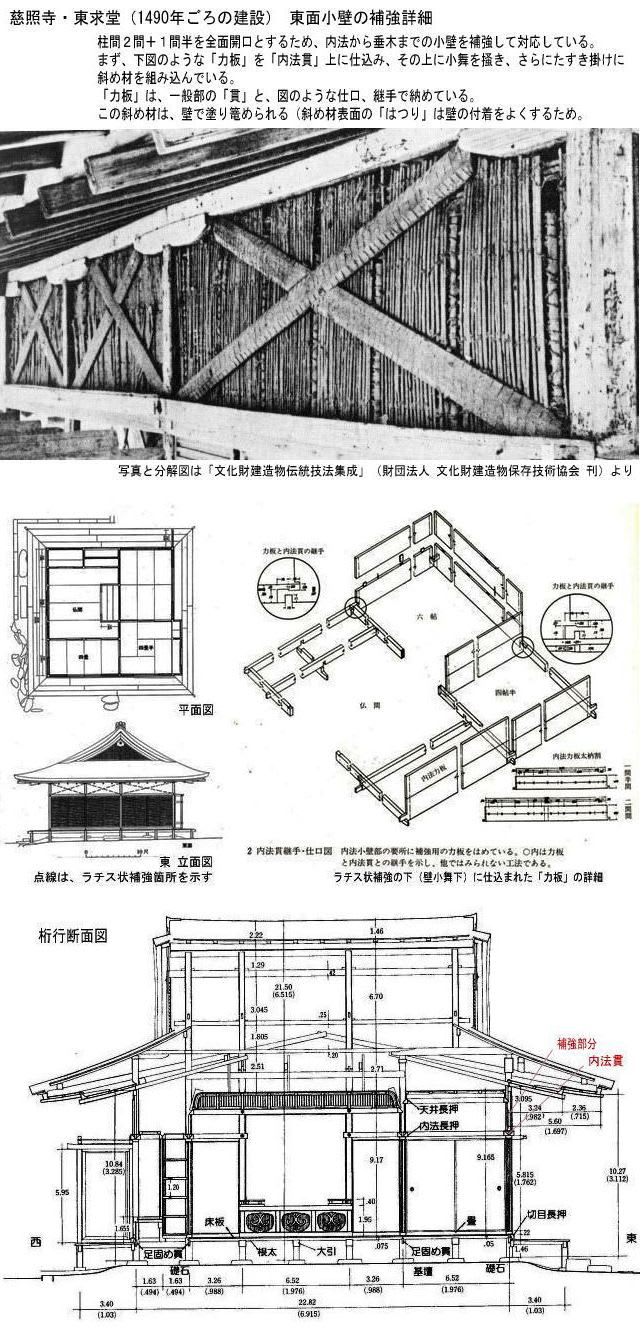

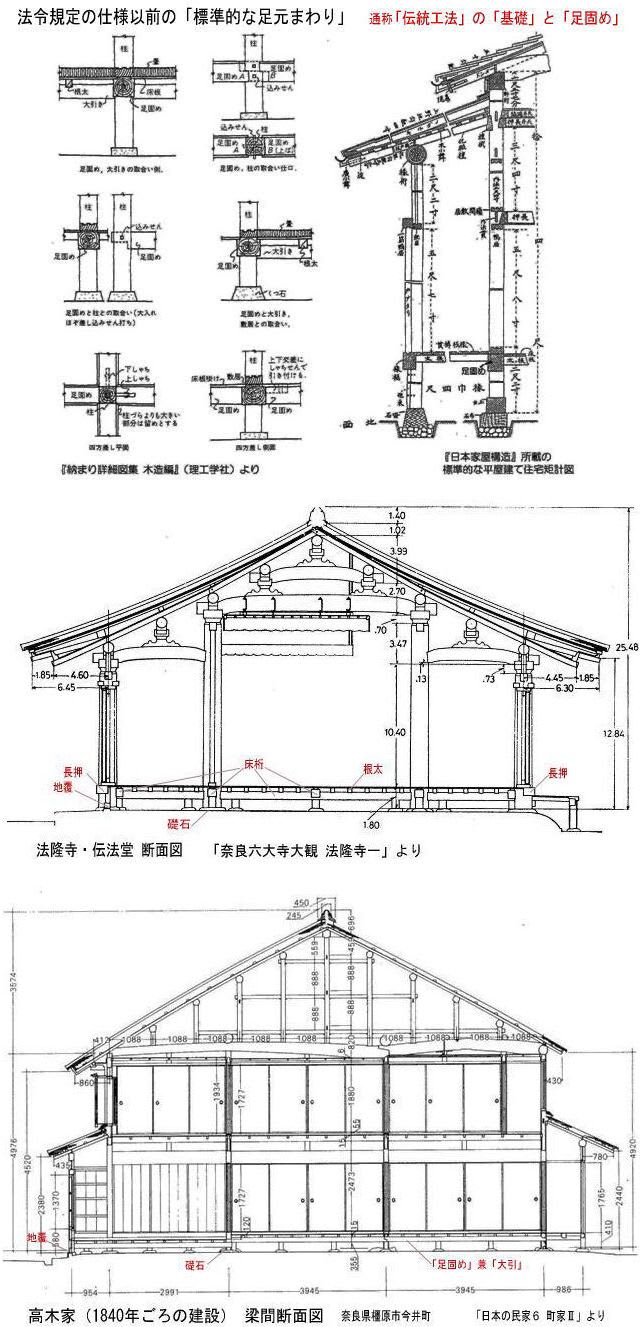

では、法令規定以前の工法、いわゆる「伝統工法」はどのような特徴があるか。 これについてはいずれその体系化の過程について触れるが、要は、「木材の不均一性を欠陥とは考えず、むしろ、その性質をありのままに活用し、部材を一体の立体に組上げる点」、そして、そのために、改造・改築・増築・補修などが可能であり、また、一部の損壊が直ちに全体に及ぶこともない。

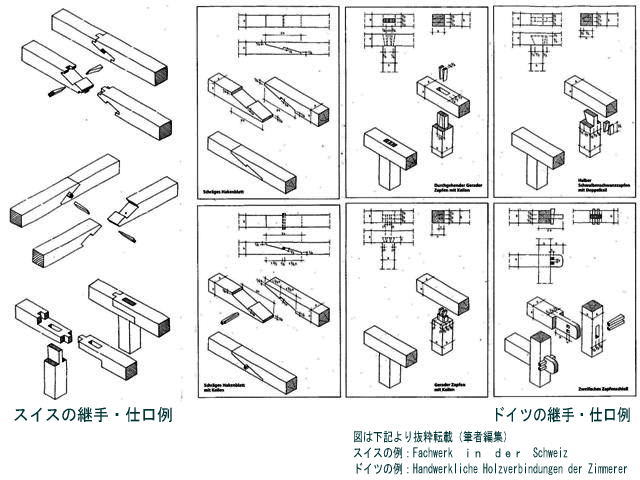

一見複雑な「継手・仕口」も、伊達につくられたのではなく、一体の立体に組むための必要に迫られて工夫考案されたのである。

この特徴から「伝統工法」ではなく『一体化・立体化工法』と呼ぶ方が、その性格を正確に伝えられ、また誤解も少なくなるはずである。

註 法隆寺は世界最古の木造建築と言われるが、その部材には、

当初材のほかに、修理しあるいは取り替えられたものが

きわめて多い。

古い住居にも、部材の取替えや改造が積み重ねられた例を

多く見かけることができる。

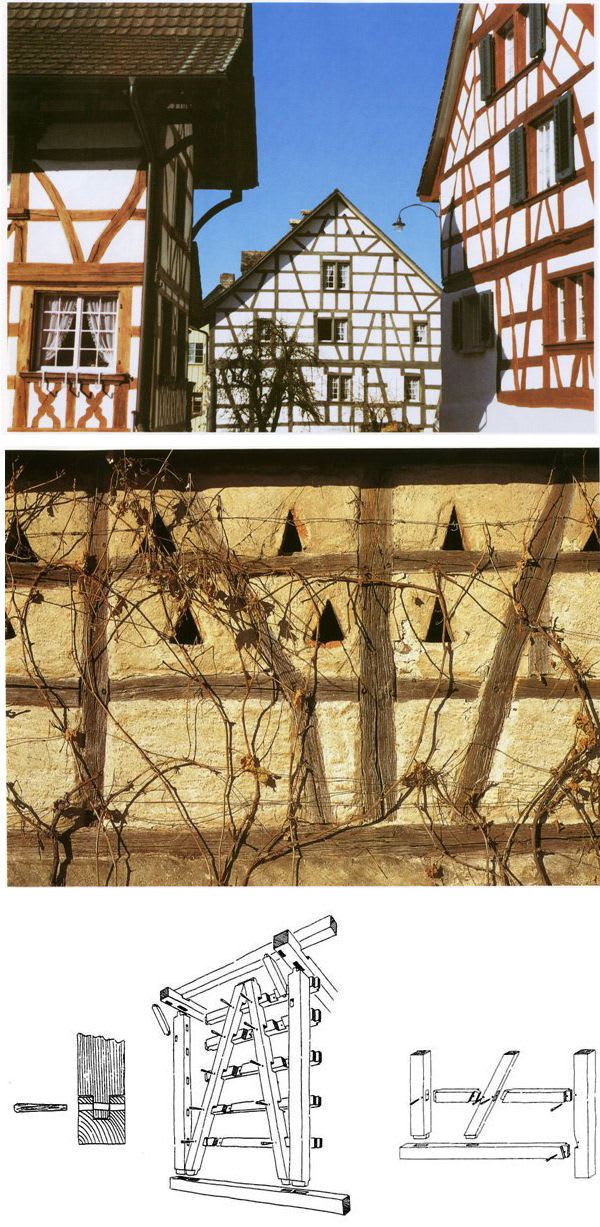

西欧の建物は「継手・仕口」はなく「金物」が主流である

かのように思われる傾向があるが、それは誤解で、日本と

同様な「継手・仕口」が使われている。

金物使用があたりまえなのは、北米で盛んになった2×4

工法のみと言ってよいだろう(北米の古い建物には、継手・

仕口がある)。