今回は、かなり長くなります。

できるだけ分っていただけるように、少しばかり(いつもそうかもしれませんが!?)くどく説明をさせていただきます。

日本の木造建築に於いて、中世の「再建・東大寺南大門」「浄土寺浄土堂」そして近世の大寺院などの「大規模建築」はもとより、中世の「古井家」や「龍吟庵・方丈」など数多くの「普通の大きさ」の建物群が、なぜ長きにわたり、倒壊せずに済んでいるのか、

頭を空にして、つまり、日ごろ頭に刻み込まれて「当たり前化」した「知識」を脇に置いて、考えてみたいと思います。

なぜ頭を空にする必要があるか?

それは、今、たいていの人は、強い建物には、外からの力に耐える壁、耐力壁がなければならない、

という見かた、考え方を刻み付けられてしまっているからです。

誰も疑わないし、疑おうともしない。そういうことを疑うのは非科学的だ、と言われるからです。

何が非科学的なのか?

耐力壁が必要という考え方は、科学的成果だ、ゆえに、それを認めないのは非科学的だ、というわけです。

頭を空にする、ということは、根本から見直す、ということです。

頭の「店卸し」は、常に必要、「店卸し」を常にすることこそ、 scientific なことだ、と私は考えています。

ここでは、私たちの日常の建物に近い「古井家」や「龍吟庵・方丈」などについて特に考えます。

考えるに当たって最も重要なことは、

かつて、人びとにとって、日本という地域・環境で暮すかぎり、地位の上下を問わず、「開けっぴろげの空間、風通しのよいところで暮す」ことが、最高にして最大の「願望」であった、

ということを再認識することだと思います。「必要条件」であった、と言っても過言ではないでしょう。

註1 今は、「開けっぴろげ」のつくりは、地震に弱いから、

いわば「先験的」に、「つくれない」とされています。

さらに言えば、

「地震を目の前にして、そのような願望は、口にするべきではない」、

との「考え」を採ることが「要求」されてもいます。

万一、人命にかかわる大事に至ったらどうする気だ、との

なかば「脅し」をともなった「要求」です。

註2 今は、そのような「願望」はない、と思われる方も

おられるかもしれません。

そうであるならば、どうして夏になると

電力使用量が極値に達するのでしょうか。

すでに触れたことですが、「開けっぴろげの空間、風通しのよいところ」とは、現在の用語では「空調の効いた場所」と言えばよいでしょう。「空気調和: air-conditioning 」のためには、「開けっぴろげにして、風通しをよくすること」が第一だった。

しかし、「開けっぴろげの空間」は「住まいの基本原則」には抵触します。

「住まいの基本」とは、「自分たちが外界にさらされずに籠れる場所であること」です。

言うなれば「自分(たち)の城」。城郭が堀で囲い、塀で囲い、さらに壁で塗り篭める、それはすなわち「住まいの基本」の延長に過ぎません。

けれどもそれと「開けっぴろげにして、風通しをよくする」こととは相反する。

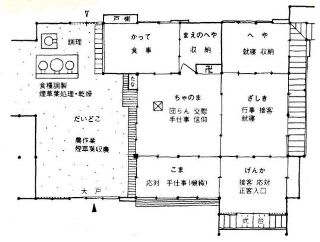

そこで、人びとは、徐々に、「住まい」を「建屋」の中だけに限定せず、拡張してゆく。

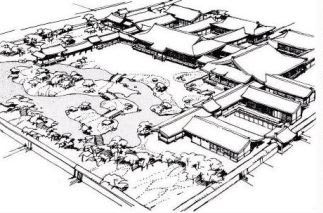

つまり、「屋敷」を「住まい」と見なし、その一画が建屋となるようなつくり。そうすれば、建屋は「願望」どおり、「開けっぴろげの空間」とすることができる。

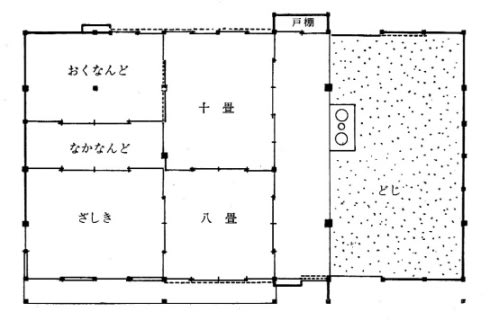

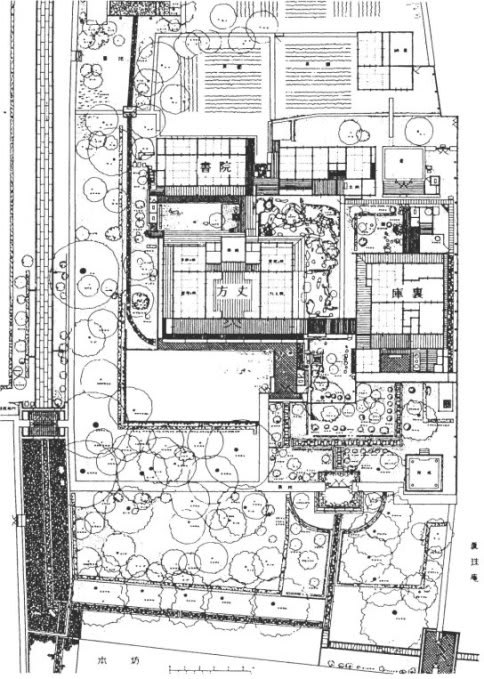

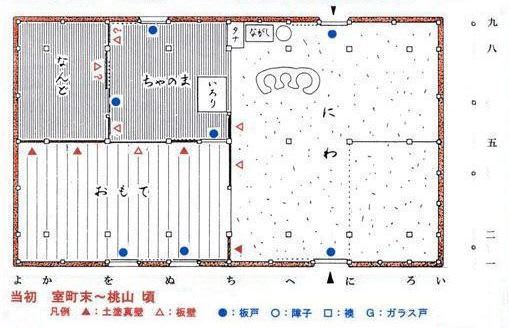

上層階級では、早くからそういうつくりになっています。いわゆる「寝殿造」がそれです。下は寝殿造「東山三條殿」の俯瞰と「源氏物語絵巻」にでてくる縁先の図(「日本住宅史図集」より)。

この日本という地震の多い地に住み着いて以来、人びとは、この「願望」の実現を、追い求めてきた、と言ってよいでしょう。

人びとは、幾たびも、それは多分数え切れないほどだと思いますが、折角つくった建屋を地震で壊されたに違いありません。

しかし人びとは、「願望」の実現を棄てることはしなかった。

当たり前です。

「暮す、住まう場所をつくる」ということは「ただ単に《地震で壊れない建屋がつくれればよい》のではない」からです。そんなのは簡単です。

「開けっぴろげの空間、風通しのよい建屋」で、なおかつ「地震で壊れない建屋」でなければならないのです。

すなわちそれが人びとの「願望」だったのです。

そしてそれを人びとは追求した。これも当然です。そうするのが、そういう地域に暮す以上、当たり前だからです。

それとも、いつも地震に備えるのが日常で、地震に怯えながら、風通しの悪い場所で暮す方が、

当たり前だったのでしょうか?

そんなことはあり得ません。

人びとは、「愚か」ではありませんから、日常を気持ちよく過ごせる場所を、

地震にも壊れないように工夫し続けたのです。

人びとの思いは真っ当だったのです。

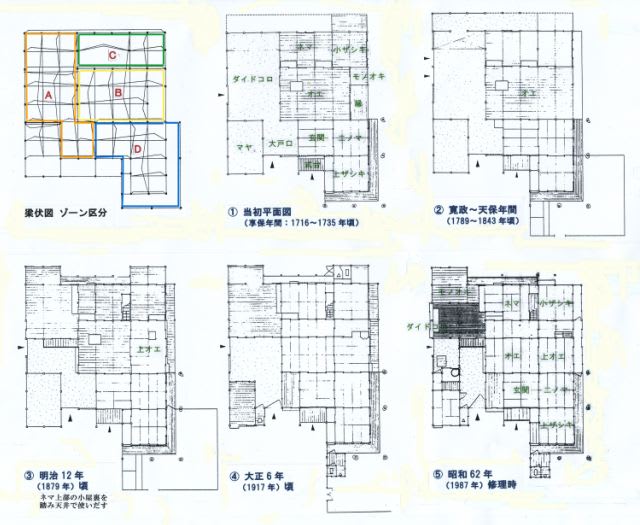

そして、そういった「願望」追及の試行錯誤の結果、おそらく中世の初め頃までには、一定の「方策」にまで思い至っていたのではないかと思われます。

その方策こそ、「木を組上げるだけで自立可能な架構法」「壁を自由な存在として扱う架構法」にほかなりません(そして、近世には、ほぼ完成の域に達します)。

すでに12世紀末から13世紀初頭に、寺院建築といういわば特殊分野においてさえ、「浄土寺・浄土堂」や「再建・東大寺」などに、その策が具体的に現われます。

しかも、その現われ方は尋常ではない。どこにもスキが見当たらない「熟成した姿」で現われている。

このことは、一般の建物づくりにおいても、その頃までに、すでにその方策は知られていたことをも示していると言えるのではないでしょうか(残念ながら、それを示す遺構はありません)。突然、「熟成した姿」をもった技術が出現する、などということはあり得ないからです。

これまでの史学では、その「突然の出現の理由」を、自国内にではなく、他国に求めました。

すなわち、それは中国から移入した技術であり、つくったのは彼の国の技術者だ、と。

「大仏様」という呼称の前には、「天竺様」と呼ばれていたことにそれが示されています。

そして、学術書の多くも、当然のごとく、そう書いています。

そして、15世紀以降には、目を見張るような事例が、住居建築スケールの建屋にも、数多く遺構として現われます。

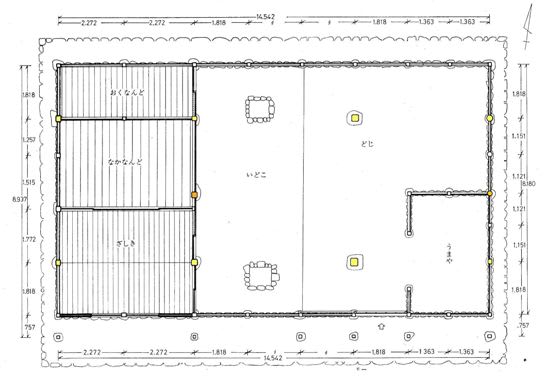

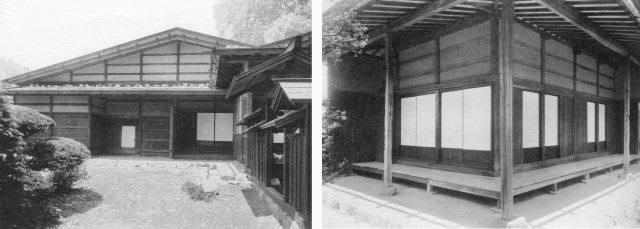

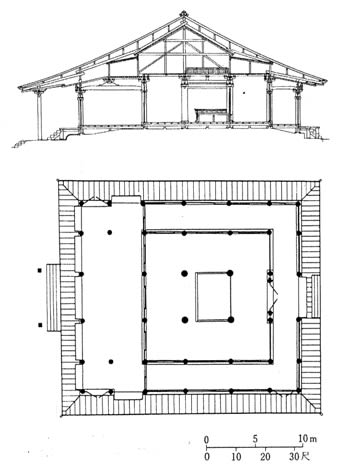

すなわち「龍吟庵・方丈」であり、「古井家」「箱木家」など一般庶民の住居がその端緒と言えるでしょう。そこでは、もの見事に「壁」が「自由」に扱われていたことは、すでに観たとおりです。

遺構がある、ということは、その背後に、より多くの同様のつくりの建物が存在したことを示している、と私は思います。それらが、突発的に現れた、とは考えられないからです。

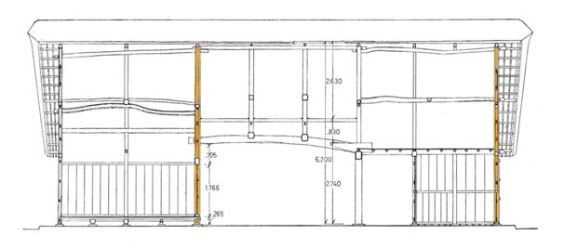

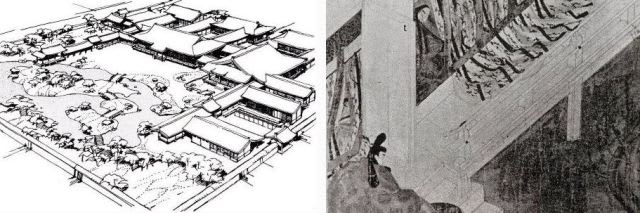

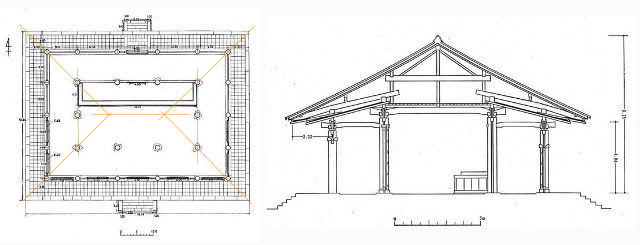

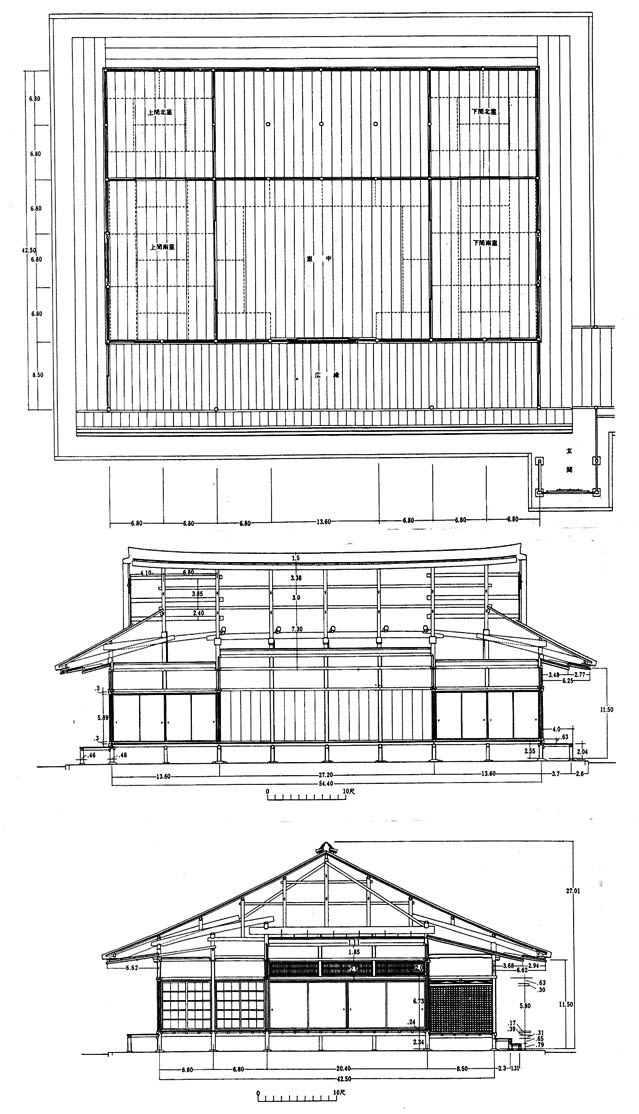

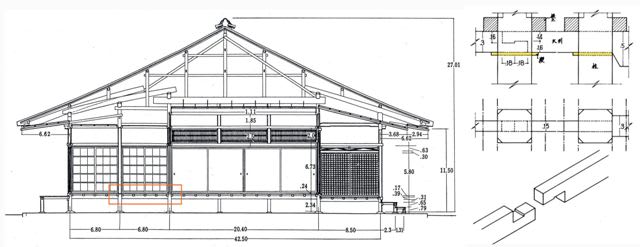

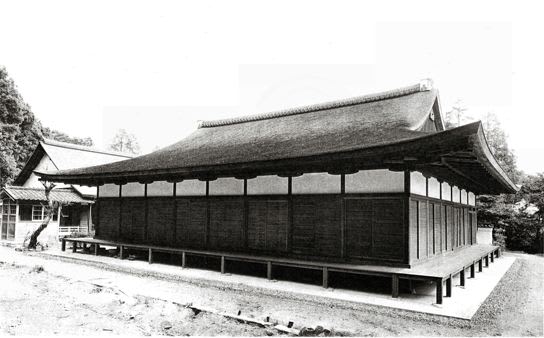

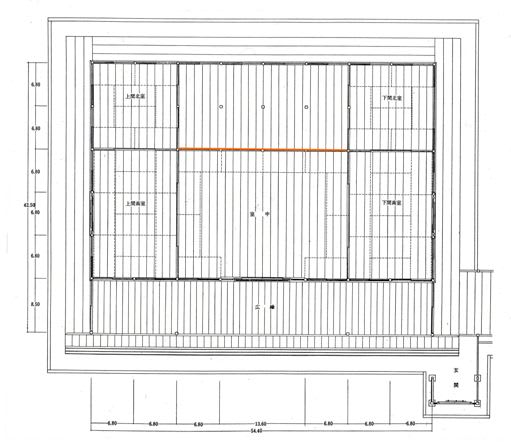

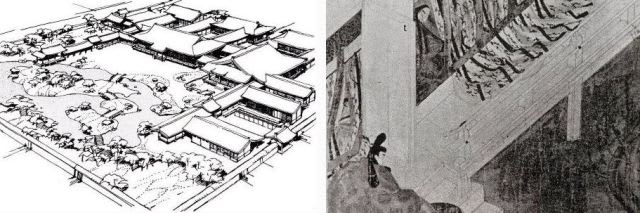

「龍吟庵・方丈」の図面と外観を、要約して再掲します。

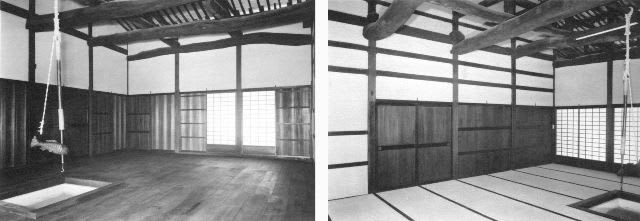

この建物では、「壁」は「室中」の北面の幅4間の板壁だけです。あとは外回りも間仕切もすべて開口部:建具が入っています。

これで建設以来、少なくとも、戦後の解体修理時点までの約550年間、健在だった。現在までだと、約600年。

どのような架構法であるかについては、下記ですでに触れました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/ba65df2182d48e8c06cddb11d35cac23

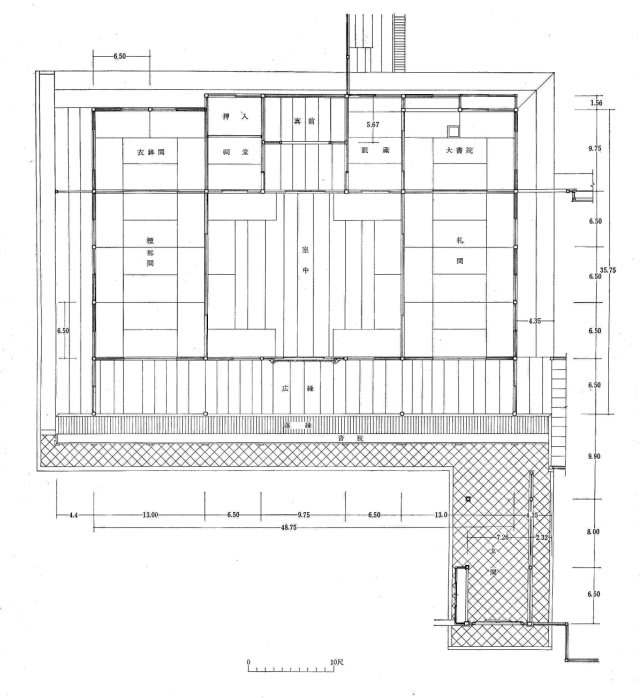

この建物は、軸組部、つまり屋根が載る部分は、「礎石」の上に、縦材の「柱」と横材の「梁・桁」「貫」「足固め」(「足固め貫」も含む)を組立ててゆき、その上に「束立て」の「小屋」を載せるという、まったく普通の架構法でつくられています。柱は5寸弱角。6尺8寸が柱間の基準寸法です。つまり、1間が2m以上。

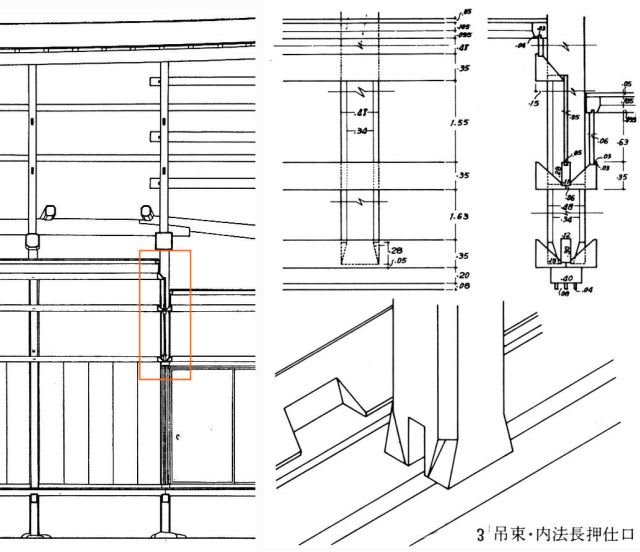

ここで、この建物で使われている「貫」は、厚さが現在「貫」と称している材:およそ14~15mm:の2倍以上はある、という事実に留意する必要があります。

現在の建築法令が「貫」というときの「貫」は、100mm×15mm以上を指しています。

つまり、厚さ15mmでも「貫」なのです。

市場でも、14~15mm×90~100mm程度の厚の材を、ヌキと称して売っています。

これは、1950年制定の「建築基準法」が、柱を100mm角以上と規定してからの話です。

これを「愚行」として、桐敷真次郎氏が厳しく指摘しています(下記)。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/9c2d8fcfef42becbf55083d842d7ab8b

しかし、それでも、「龍吟庵・方丈」の「貫」は、柱の太さとの比率で見ると、大仏様の寺院建築のそれや、「古井家」「箱木家」のそれに比べ、材寸は決して厚くはありません。むしろ薄い。

一般にいわゆる「書院造」と呼ばれる建物も同様です。

どうしてか?

いわゆる上層階級では、一般に、「大仏様」のように、従来の上層の建物を代表する寺院建築の形体:見えがかりの姿を脱する「覚悟」ができず、「貫」を見せたがらない、見えないように壁内に塗り篭めてしまうことを考えたからなのです。

それゆえ、すでに構造的な意味はなくなった「長押」を化粧で取付け(「付長押」と呼ぶ)、その裏側に「貫」を潜めるようにした。

効能については認めざるを得ないけれど、外から見えてしまっては、「しきたり」に反する、あるいは、隠せば「見えがかりは化粧でどうにでもなる」、というわけです。「二重天井」もそうだったではないか・・・。

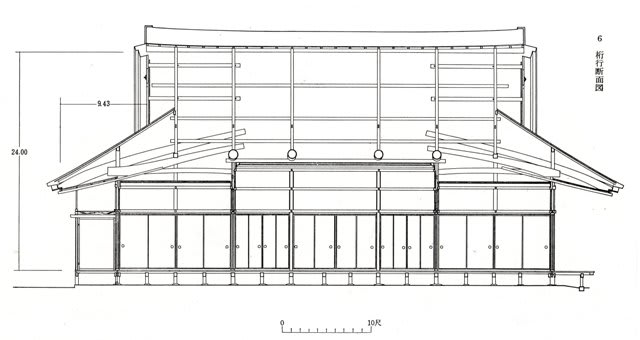

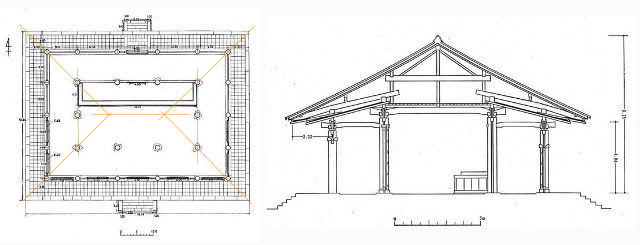

「龍吟庵・方丈」が、今と唯一違うのは、「桔木」を用いる軒のつくりかたです。

「桔木」を用いる軒のつくりかたは、寺院建築でそれまでの「斗栱」に代る工法で、早くは8世紀末~9世紀初頭から(例:「秋篠寺」)現れ、9~10世紀:平安時代にはごく普通のやりかたとして、上層階級の建物では普及します。

その契機は、屋内に天井を張るようになったことでした。天井裏を利用できるようになってからの発案です。

寺院の象徴的形体を存続させるために、見えがかりの化粧屋根を軒先に張り付け、その裏側に、本当の屋根:隠れてしまうので「野屋根」と呼ぶ:を設けるようになったのです。

「龍吟庵・方丈」も、軒回りはこの方法を採っています。

二重屋根の発生過程については、以前、下記で紹介しました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/0ba11cb0ddb87fe1c391e23117a74b56

「桔木」を用いる方法は、その簡便にして丈夫で、なおかつ寺院としての「古式」をも容易に装うことができることから、広く早く寺院建築に普及します。

一般的に、鎌倉時代に建てられた寺院を見ると、「桔木」は、屋根を伸ばし、外回りへ空間を拡幅する手法として使われている事例が大部分です。

次の図は、前面へ拡幅するために使われた例。京都の通称「千本釈迦堂」:「大報恩寺」。

ここでは、前面部分への拡幅に努めていることがよく分ります。このような事例は、この時代、各地域の寺院建築で見られるようです(もちろん、「秋篠寺」を継承した例も多数あります)。

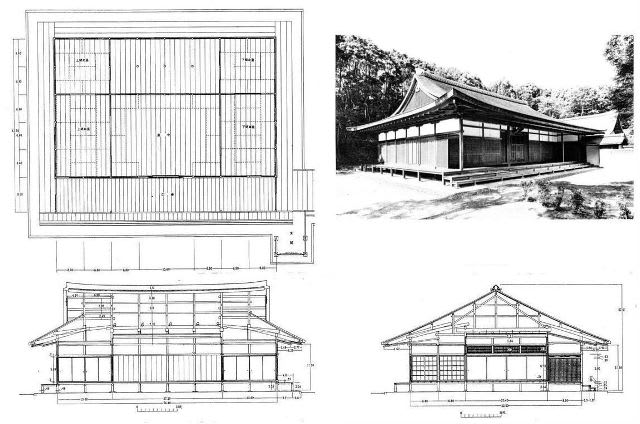

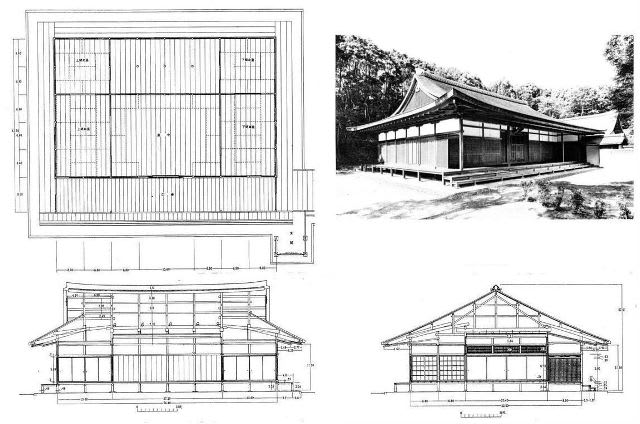

しかし、「桔木」使用の先駆者である奈良時代末の「秋篠寺」の場合(下図)は、「大報恩寺」とは異なる事例と考えられます。

古代からの寺院建築は、「上屋(身舎・母屋)+下屋(庇・廂)」の形式・構造をとるのが普通です。

「下屋」は「上屋」の一面~四面に任意に取付けられますが、寺院では四面、つまり「上屋」の四周に取付けるのが一般的です。

その場合、「上屋」と「下屋」部は、「繋梁」と「垂木」で繋がれています。

これに対して、「秋篠寺」では、図で分るように、「繋梁」と「垂木」の他に、野屋根内に設けられた「桔木」も「上屋」と「下屋」を繋ぐ役割をはたしています。

「桔木」は、単に軒を出すだけではなく、「上屋」と「下屋」を繋ぐ役割をも担うことになったのです。しかもそれが「上屋」のまわり四面をとりかこんでいます。

「秋篠寺」は、屋根が「寄棟」ですが(図の橙色の線)、入母屋ならば、緑色の線が母屋の妻面になります(この「秋篠寺」的な「桔木」の使いかたを採った事例も多数あります:福島県の「白水阿弥陀堂」、山梨県の「大善寺」など。)

おそらく、「秋篠寺」の造営にかかわった工人たちは、ただ単に、四周の軒を「斗栱」から「桔木」に替えたに過ぎなかったのかもしれません。

しかし、上棟時、工人たちは、組み上がった小屋組の上を歩いてみて、「上屋」の四面に架けられた「桔木」で支えられた「屋根」が、「意外な効果」を持つこと、

すなわち、

それまでの「上屋+下屋」構造とは比べものにならないほど揺れが少ないこと、

単に軒先が頑丈になったのではなく、

架構全体が頑丈になったこと、に気が付いたのではないでしょうか。

つまり、「桔木」が、「上屋」と「下屋」を繋ぐ役割も担う、ということは、最初は考えていなかった、しかし、上棟して、その役割も担っていることに気付いた、そういう過程を踏んだ、と考えられます。

私は常に「結果論」ではなく、そのような「結果」に至った「過程」を考えるべきだ、

と考えてきました。

「結果論」から始めると、とかく、「完成・熟成した姿」が突然出現する、と考えがちになるからです。

「完成・熟成」「醸成」・・その過程にこそ、人びとの「思考」の実相があるのです。

なぜ、強固になったか?

もともと「寄棟」屋根は、非常に安定度の高い形の屋根です。いわば舟をひっくり返した形をしていて、その形自体が変形しにくい。

試みに、折り紙でこのような形をつくると、あの薄い紙からは想像もつかないほど安定度の高い形になることが分るはずです。これがいわゆる「立体効果」。

建物の場合、最初から「立体」があるわけではない。骨組を組んで板を張ることで結果として「立体」型に仕上がるのです。単なる部材が、組み合わせることで「立体」になる。

そして「寄棟」の形の屋根は、仕上がると、頑強な立体になる。このことは、工人たちは皆知っていた。

そして、その骨組に新たに「桔木」が加わったところ、それまで若干脆弱だった軒先部分の形が補強されたことにも気が付いた(正確に言うと、日ごろの経験から、「斗栱」のような面倒なことをしないでも、1本の棒を梃子のように使えばより簡単に軒を支えられるではないか、という「発想」が生まれ、そうすると、軒先がしっかりする、という発見)。

言ってみれば、「寄棟型」の縁の部分の要所に「力骨」:「リブ」が付け加えられたことになります。

これが、それまでの「繋梁」「垂木」だけの構造よりも強くなる理由です。

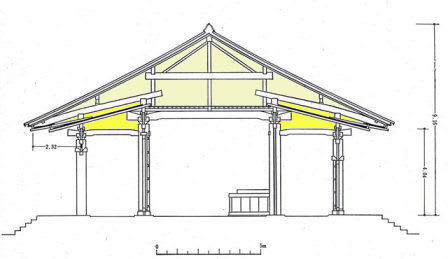

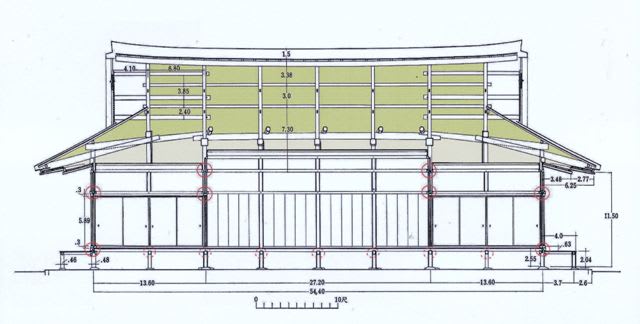

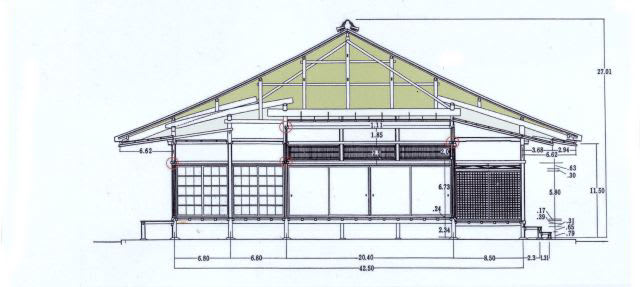

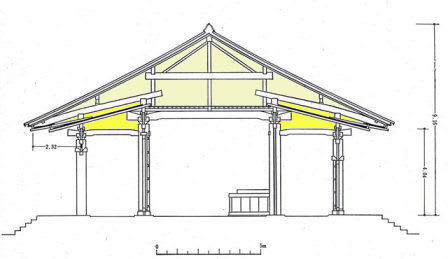

別の見かたをしてみます。そのために、下図のように、「秋篠寺」の梁行断面図を色分けしてみます。

屋根裏を薄い黄色、「桔木」と「繋梁」とに挟まれた空間を濃い黄色に塗ってあります。

この濃い黄色の部分は、「断面」です。

この「断面」は、「繋梁」を底辺、「上屋」柱の上の部分を短辺、そして「桔木」を斜辺にしたほぼ直角三角形の形を形成していると見ることができます。

重要なのは、「上屋」柱の上の部分が「短辺」を形成していることです。

この断面:直角三角形は、それ自体、変形しにくい形体ですから、一旦つくられた「直角」そのものも維持される。

この場合、「直角」は、「繋梁」と「上屋柱」(の上部)で形づくられていますから、「直角」が維持される、ということは、「上屋の柱の(上部の)垂直が維持される」ことをも意味します。

そして次に重要なのは、この直角三角形が、上屋の四周を均一にまわっていることです。

言うなれば、上屋のまわりに、「鍔(つば)」がまわった形です。

したがって、「上屋」の四周の各面の垂直が、この「鍔」によって補強されている、と見ることができるのです。

「秋篠寺」の場合は、直角三角形の底辺に、「繋梁」がありましたが、この「繋梁」をはずしても、「桔木」を斜辺、「上屋」の柱上部を短辺とする三角形が「鍔」を形成し、立体として働くことには変りありません。逆に言えば、「桔木」がしっかりできれば「繋梁」はなくてもよい、ということです。

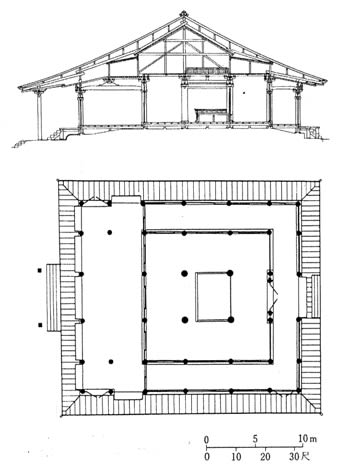

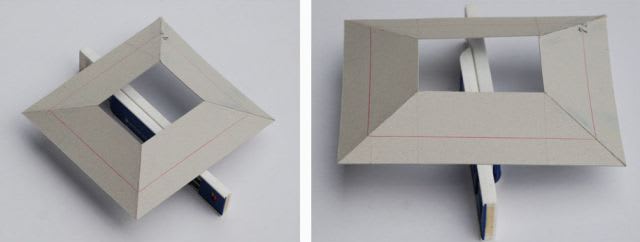

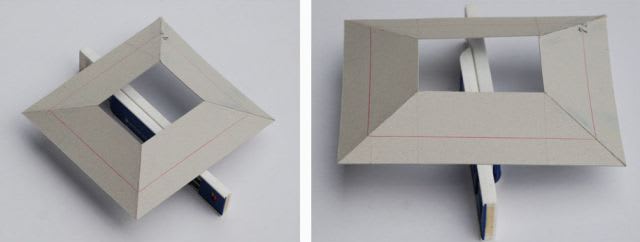

これを簡単な模型で考えてみます。下の写真です。

0.5mm厚のボール紙でつくった5寸勾配の庇部です。

稜線を伸ばせば、あるいは斜面を上まで延ばせば「寄棟型」になり、当然、この模型よりも一層変形しにくい立体形になるわけですが、この「庇部」だけの「鍔」でも、十分に「立体効果」が生まれます。写真のように、折り紙細工同様、この形は安定しています。

つまり、「鍔」は、「繋梁」を不要にもできる、ということです。

赤線は、「下屋」=「庇」を支持する柱列の位置です。

すなわち、「上屋」のまわりに一周して「鍔」をつければ、「鍔」自体、平面的にも変形しにくく、それが取付いている「上屋」自体も平面的に変形しにくい、その上、「鍔」が垂直をも維持するのに役立つ。

この「事実」を、工人たちの多くは、「現場の経験で」会得したものと思われます。

そして、この「理屈」を徹底的に(しかし、そんなに肩肘張ったわけではなく、ごく自然の成り行きとして)「応用」したのが「龍吟庵・方丈」であり「大仙院・本堂」と言うことができる、と私は思います。

しかも、この建物には、「秋篠寺」の時代にはなかった「貫」が軸組部の上部と足元に入っています。「貫」を入れることで、鳥かご、虫かごのようスケスケの「立体」ができあがっている。

つまり、軸組部は、骨組の外形が、先ず「貫」によって「立体化」された上、さらに「桔木」と「繋梁」で構成された「鍔」によって、立体形体の維持を補強されている、ということになります。

その結果、どうなるか。

柱間を全部スケスケにしても、建屋は安泰を保つことができたのです。

「龍吟庵・方丈」の断面図の「桔木」下部分に色を塗ってみてください。「鍔」の形が見えてきます。

そして、あらためて「小屋組」も見てください。

「小屋」は、中央の「上屋」に相当する部分の「大梁」と、四周の「桔木」の上に「束立て」で組まれ、「束」相互は「小屋貫」を通して固められています。

つまり、「上屋」「下屋」の上部は、小屋組で一体になるように固められているのです。

以上をまとめると、「龍吟庵・方丈」は、きわめて簡単な方法で、部材を「立体化」し、全体を「一体化」することに成功していることになります。

これは、工人たちが、経験で得て継承されてきた「知見」を基に、「立体効果」を最大限活用した、そのように考えることができるのではないでしょうか。

長々しい文章を、ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

次回は、「古井家」の場合をもう一度みるつもりです。ただ、一週間ほど他用に専念させていただくため、しばらく間が空くと思います。