[以前の記事へのリンク追加 17日10.00]

先回は、前置きだけになってしまいました。

床の間の話です。

先回引用した「解説」では、床の間をはじめとした座敷飾が何に使われたか、いわゆる「機能」「用」で説明されています。そういう「機能」「用」のために飾を設けるようになった・・・。

しかし、もしそうならば、他にもいろいろと「機能」「用」はあります。当然、それに応じたものが、別の飾などとして生まれていてもよい。しかし、存しない。何故いわゆる座敷飾だけ特化したのか、この点が解明されないのです。

私は、まったく別の視点で考えてきました。

たとえば、初期の代表的な座敷飾を有するとされる園城寺・光浄院客殿を例に考えてみます。

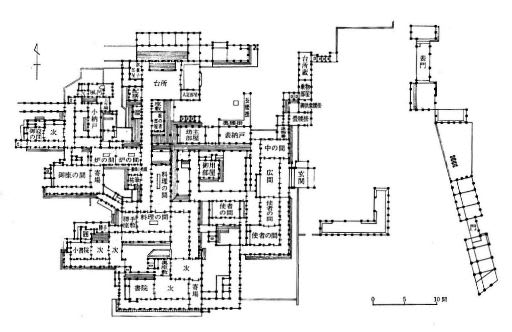

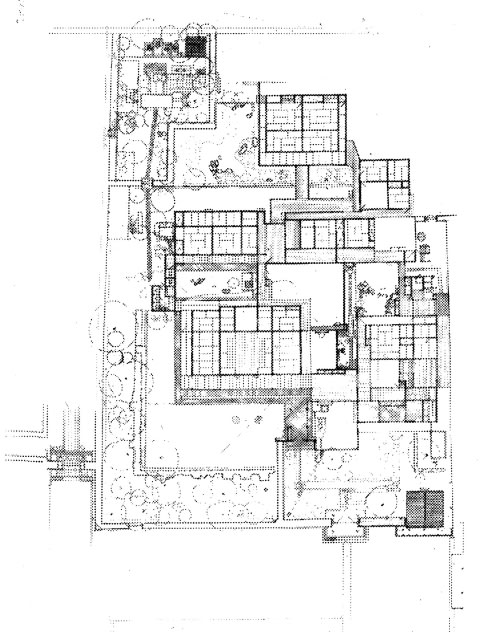

先ず、客殿の配置図と平面図。

配置図は西澤文隆氏の実測、平面は「日本建築史基礎資料集成」から転載・加筆。

平面図を見て、そして実際に訪れて見て、不可解なのは、「玄関」と呼ばれる場所の様子です。

「玄関」とは、元は仏教の用語。広辞苑には次のようにあります。

玄妙な道に入る関門。禅寺の方丈に入る門。寺院の表向き。・・・転じて一般に建物の正面に設けた出入口。

配置図で分るように、光浄院客殿は広大な敷地の中にあります。ところが、「玄関」は、下の写真の階段のところ。いささか唐突な感じを否めません。

辛うじて「玄関」らしい、と思わせているのは、屋根の唐破風。それさえも取って付けたように見えます。

また、平面図の右下に「中門廊」と名付けられた場所があります。これは「寝殿造」にあった呼称。「中門」からの「廊下」。しかし、光浄院客殿では、広縁が少し広がっただけの場所。

一時代前の寺院の「方丈」にも、似たような場所がありますが、その場合は、そこが「玄関」であり、「門」に連なっています。ただ、廊下様ではありません。

たとえば大徳寺・大仙院の配置図と平面図は下図の通りです。これも、配置図は西澤文隆氏の実測、平面は「日本建築史基礎資料集成」から転載。

方丈の建物では、来訪者は、門を入り、玄関から広縁へ上り、広縁を歩いて方丈(大仙院では「室中」)へ、南面から入ります。その際の室中の見えかたが下の写真です。

大仙院より前の建立された龍吟庵・方丈も大仙院と大差ありません。

古代寺院では南面を正面として、左右対称が普通です。そして、正面から、その中央へと向い歩を進めます。

方丈の建物でも、主なる場所は中央にあります。古代寺院との違いは、主室への歩みかたの違いだけである、と言ってよいでしょう。

何故そのように変ってきたのか。

推測に過ぎませんが、方丈を営もうとした人びとは、方丈と呼ばれる建物だけを求めたのではなく、配置図で示されている「築地塀で囲まれた一帯」を求めていたのではないか、と思われます。方丈は、「住持」の空間としてつくられたからです。

古代寺院のように建物の中央へ正面から向うと塀で囲まれた一帯が二分されてしまう、それでは目的に合わない。そこで、一帯を横に見ながら、端部から建物に上がる方策を採ったのでしょう。

大仙院など方丈を主体とする塔頭を訪れて抱く感懐は、古代寺院のそれとはまったく異なります。それは「築地塀で囲まれた中に在る」ことに拠って「そこにいると気持ちが落ち着き安らぐ」からではないかと思います。つまり、「住まい」にいるように感じられる。

光浄院客殿の建物の形は、方丈建築を引継いでいるのではないかと考えられますが、しかし、様態はまったく異なります。

たとえば、建物の南側に広縁があり、山水もありますが、極端な言い方をすれば、それらはあえてなくてもよいのです。

なぜなら、方丈建築では、来訪者は、玄関から「礼の間」に通され、「室中」での法事のあと、左手の「檀那間」で主と客は接したものと思われます。その際の移動は、広縁が使われたと思います。そして、方丈・室中がきわめて威儀を正す場所であり、その左にある室(檀那間)ではどちらかと言えば日常に再び戻ります。

南面の広縁と西面の広縁との間には仕切りがありますが、檀那間は、その仕切りを越えた西面の広縁に開いていて、方丈(室中)前の広縁とはまったく趣きが異なっていることにそれが現れています(この「発展した形」が、大徳寺・孤篷庵と考えられます)。寝殿造の建物も、多分、方丈と同じであったと思われます。

大徳寺・孤篷庵については、下記で触れています。

「日本の建築技術の展開-19」

「日本の建築技術の展開-20」

それに対して、光浄院客殿では、広縁を歩むのではなく、六畳間(鞘の間という呼称もあるようです。狭屋の間の意)⇒次の間⇒上座の間と、畳の部屋を歩みます。それゆえ、来訪者には広縁も山水も目に入らないはずです。また、光浄院客殿でも四周に縁はまわっていますが、平面図で分るように、西側の縁は付いているだけで、どの室も縁に接する面は壁で閉じられています。つまり、西の広縁はなくてもよいのです。

このことは、光浄院客殿では、「四周を囲まれた畳敷の空間」の造成に意がそそがれていることを示していると言ってよいでしょう。

その空間は、入口から奥へ向い細長い縦長の空間。しかも、その両側は、開口装置があるといっても、ほとんど閉じられているに等しい。

開口装置は、引き違いの板戸2枚と明り障子1枚。

来訪者があるときは、板戸1枚分開けて、明り障子にするか(広縁、山水は見えない)

ことによると板戸も開けなかったかもしれません(板戸に絵が描かれている)。

このような細長い空間を歩むと、奥に行けば行くほど威儀を正さなければならない気分になるのが普通です。しかも、仕切りの戸襖が、途中に2箇所ある。これが、更にその気分を強くします。

このような空間の典型は神社です。大きな神社では、鳥居を数箇所設ける。鳥居をくぐるたびに身は更に引き締まる。客殿の2箇所の仕切りは、鳥居様の効果があることになります。

どういう機会で見出したのかは分りませんが、それまでは、正面から赴いていた建物に、側面から歩んでゆくと同様な「効果」を得られることを知ったのでしょう。客殿では、方丈建築とは異なり、奥へ行くほど室の大きさも大きくなります。これも、「効果」を意識してのことと考えられます。

こういう「効果・効能」を「発見」したにも拘らず、建物の形は寝殿造以来の「形式」を「尊重しなければならない」と思い込んでいるため、縁を四周に廻し、中門廊なる場所も設けた、多分、そうして生まれたのが光浄院客殿なのです。

これは、「形式に従うことこそ伝統である」と思い込み「形式」を重視する上層階級の人びとの、いかんともしがたい習性(因習と言ってもよい)なのかもしれません。長押が不要になっても、長押を設けなければ寺院ではない、という思い込みに通じるところがあります。

その意味で、光浄院客殿は、寝殿造という「形式」に拘った場面でのいわば完成形なのでしょう。

一般の人びなら、「形式」に拘ることなく、「自由に」つくりだしています。

それが、各地に遺されているいわゆる「民家」の姿ではないでしょうか。

おそらく、光浄院客殿に至る過程の建物があっただろうと思われますが寡聞にして知りません。

幅が狭く奥深い空間のどん詰まり、神社の場合なら、そこに本殿があります(本殿がなく、自然の地物の場合もあります)。

しかし、客殿の場合は、そこに居るのは神体ではなく、そこの当主です。

そして、その当主の背後に見えるのが座敷飾。

ようやく座敷飾に到達しました。

いわゆる座敷飾と呼ばれるのは、平面図の最も左側にある上座間の左手側面の部分。

この部分を正面から見たのが次の写真。

おそらく、当主は写真の正面奥の押板:床の間の前、床の柱のやや左側、背景の絵の松の幹のあたりで、こちらを向いて座り、客と対面、対話するでしょう。

もしかすると、光浄院の場合は、上段の間から降りて、背後の松の幹の左手のあたりで、やや斜めに向いて客と対面するかもしれません。

このとき、当主の背後が、何もない「ただの壁」であったならば、つまり押板も違い棚もなく、押板の前面の位置が壁であった場合を想像してみます。

幅が狭く奥深い空間のどん詰まりが壁だった。当時の壁ですから、紙張りか塗り壁のまま。

もしもそうであったならば、私の想像では、当主は、座る位置を、ずっと手前、つまり壁から1間近く離れて客寄りに座るであろうと思います(ゆえに、客の座る位置も後退する)。

そして、客の側からは、当主が「ただの壁」の前にぽつねんと座っているように見え、「威厳」も何も感じられないでしょう。当主の側も、多分居心地が悪い。居る気がしない、「当主」と「自覚」できない。

この「ただの壁」に絵を描く発想は、おそらく、そんな場をしっくりくるように変えるために生まれたのではないでしょうか。

当主がそこにいてふさわしい「場所」をつくるのです。そこには、能舞台の「舞台装置」がヒントになったのかもしれません。現に、光浄院の場合は、能舞台と同じく松が描かれています。

書院造に見られる「障壁画(障屏画)」は、「その場所」を創りだすための重要な「一部」である、と私は考えています。

単なる絵、「観賞用の絵」ではない、ということです。

その在る場所からはずして「襖絵」だけを展覧することがありますが、

それでは、その「襖絵」の真の意味を見えなくしてしまう、と私は考えています。

更に言えば、その絵に心血をそそいだ絵師の真意、心意も分らなくなるのではないか、とも思います。

現代の某画伯の描かれた某寺院の書院の新しい「襖絵」の展覧会を百貨店のギャラリーで見たことがあります。

しかし、これが実際の書院に設置されたら、書院の空間が死んでしまうように、私には思えました。

京都・地積院(ちしゃくいん)に長谷川等伯の大襖絵が、保存されています。

その襖絵があった大書院は焼失したのではなかったか。襖絵だけは助けられた。それを見せていただいたとき、

往時の書院を訪ねて見たかったと思いました。これは「場の造成」のための絵だ、即座にそう思えたからです。

柳宗悦氏も、ロマネスクの紹介著書で、伽藍にある彫像や壁画を切り取って云々することを戒めています。

そして更に、座る位置の背後の壁が少し後に「ふくらみ」があると、数等「居心地」がよくなることを、おそらく何かの機会、別の場所での経験で知っていたに違いありません。

それが、押板、違い棚の「凹み」「ふくらみ」を創らせたのではないでしょうか。

その場合、全面がふくらんだのでは、壁が単に後退したに過ぎません。一部分が後退して初めて効果があるのです。

その「効果」を決めるのが、小壁の高さ、つまり写真の落掛や鴨居の位置:高さ。上段への開口上部の小壁の高さも関係します。

日本の建物の場合、内法の高さが(この例では内法長押の位置・高さ)が「基準」になります。

そのため、それより上にあるか、下か、で様相が異なってくるのです。

なお、写真の右手、一段段になって開口がありますが、これは納戸構え。

この押板のある部分は、「ふくらみ」を設けるために「追補的」に設けられたことは、桁行の断面図(下図)の左側端部を見ると分ります。

図で分るように、押板・棚の部分は、建物の四周を巡る廂の部分に「追加」されているのです。そして、押板・棚の上部、小壁の後に空洞があります。単に空間を広げるのであるならば、そこも取り込むことができたはずです。しかし、そこは取り込んでいない。一部分に「ふくらみ」があればよいと考えていたからだ、と思われます。

実際、小壁部分まで追加されていたら「様」になりません。

別の例で考えてみます。

下は、妙喜庵・待庵の平面図と躙口(にじり ぐち)側から見た室内の写真です。ただ、この写真は、躙口をくぐったときの視座よりは高い位置のように思えます。

入った途端、目線の向うに床が見えます。

この場合も、もしもこの床の「凹み」がなかった場合を考えてみます。つまり、目線の向うが壁。

正面が一面の壁であったならば、躙口から入った人は、すごく窮屈な場所に来たな、と思うに違いありません。

そして、この「凹み」がきわめて重要な意味を持っていることに気付く筈です。

この場合も、「凹み」が壁面全体ではなく、小壁で限定されていることが重要なのです。

このことも、小壁がない場合を想像すると分ると思います。

この「実験」の結果、床は、単に花を活けたり、置物を置いたり、あるいは書画を掛ける場所が必要である、として設けられているのではない、ということを示している、と考えてよいのではないでしょうか。

空間としての、こういう広がりが欲しかった。そこは花を活けたり軸を掛けたりするのにも丁度いい・・・。

花を活けたり軸を掛ける場所が欲しいから床をつくったのではなく、

そこに「凹み」が欲しかったから床をつくった、そこに花を活けたり軸を掛けるのに丁度よかった・・・、

すなわち、発想の順番が逆だった、というのが私の理解です。

なお、だいぶ前になりますが、下記で、待庵の写真、その場所について紹介しています。

「日本の建築技術の展開-18・・・・心象風景の造成・その3:妙喜庵 待庵」

「日本の建築技術の展開-18・補足・・・・妙喜庵・待庵のある場所」

西欧の建築にも、ニッチと呼ばれる「場所」があります。そこには彫像などが置かれています。

普通は彫像を置くためにニッチをつくる、と解釈されているようですが、ニッチのつくられる場所を見てみると、これも、発想の順番が逆なのではないか、と私は考えています。

ニッチには、日本語で言う「隙間」という意味があるそうです。

ニッチに限定的な「用」がないからかもしれません。

最近の設計で、廊下様の空間が直角に折れて廊下様の空間に T 型に繫がらざるを得ない場面が生じました。

何ともブザマなので、片側の角の一画を少しえぐって崩して棚のような場所をつくりました。

大方の人に聞かれたのは、何を置く棚ですか、という質問。

この「崩し」の意味の説明は、はなはだむずかしい。何でもいいですよ、と答えるしかありませんでした。

何か「実用」に供せられないもの、それは無意味。これは現代人に共通する「感覚」なのかもしれません。

先回の冒頭に掲げた西域の開拓農家の場合。

時間が経過すると、絵を張っている壁の位置に、恒久的な壇が設けられるかもしれません。

私は学生時代、建物を見て歩いていて、いいな、と思ったとき、次のような「実験」をするのがクセでした。そのクセは今も変りありません。

たとえば、光浄院客殿の場合で言えば床柱の位置、小壁の高さをいろいろと変えてみた場面を想像するのです。

これらの位置の「可能性」は、それこそ無限にあります。そういう試みをしているうちに、やはり、今見ている姿が、最高だ、そう思えるのがどうやら「いいな」という感想を抱くもののようなのです。

光浄院客殿の場合、上段の間へは床が一段上がります。そして、その場所では、鴨居も高くなります。この鴨居の位置:高さと落掛の位置、高さの差、これをいろいろと変えてみるのです。そしてその結果は、この位置しかないな、と納得するのです。

つまり、この位置は、「適当に」決められているのではない、あるいは何らかのアンチョコに従って決められているのではない、と私は思います。この建設に携わった人の「感性」が決めたのです。

逆に、あれっ、何か変だな、と感じたとき、同じ試みをすると、例えば、天井の高さが低すぎるのでは・・・、床柱の位置が変だ・・・、柱が太すぎる・・などと気付くのです。

街なかでも、同じ「試み・実験」をやっています(街なかといっても、最近の東京ではやりません。無意味だからです。東京で感じるのは、早く立ち去りたい・・・という思い)。

よく試みているのは、いい雰囲気の通りだな、などと思ったとき、その「横断面図」を頭の中で描いてみることです。これは屋根の勾配がきつ過ぎる、もう少し軒を出てれば、とか、壁が出すぎてる、あの増築はまずい・・・、などと試みながら歩いています。

いわゆる「自然の風景」に対しても同じ。いいな、と感じたとき、地形図を描いてみる。これを続けていると、逆に、地形図から風景を想像することもできるようになるようです。

ところで、「日本家屋構造」をはじめ、多くの建築の書物(いわゆる「木割書」も含みます)には、床の間についての「定型」が紹介されています。

茶室についても、いろいろと、茶室があるべき「仕様」が、こと細かに示されています。

けれども、ここまで書いてきた視点で見ると、それは「真意」「心意」を見誤らせるのではないか、と思います。

なぜなら、何のためにそうするのか、その「謂れ」のない「もぬけの殻」をつくることになるからです。

あくまでも場面場面に応じて「その場面に相応しい『場』をつくる」という視点が必要なのです。

「相応しい『場』」とは、そのとき人のまわりに在ってほしい空間の様態、すなわちそこに在るべき surroundings の姿にほかなりません。

以前に、有名な木割書「匠明」の示す「書院の模範的木割」の通りの事例は、少なくとも私の知る限り、

重要文化財の書院には見当たらないこと、

それぞれが、それぞれ独自の「木割」でつくられていること、

そして、その「木割書」に拠って図を描いてみると、見られたものでないこと、について触れました。

しかし、そういう「公式」「定型」が、広く世で語られる。特に近世末に多くなります。

それはどうしてなのか。

おそらく、初期につくられた床の間のある書院造や茶室に実際に触れた方がたは、そこで新鮮な「驚き」を感じたに違いありません。

問題は、その先にある、と私は考えています。

書院造の床の間について言えば、そこで感じた「新鮮な驚き」の因は、そこで見た「床の間の形」にある、と早合点した、

茶室で言えば、小さな空間、そこらへんにある材料、身をかがめてはいる入口、花が活けられ道具の置かれている床、あちらこちらに散りばめられている小窓・・・、それらの「形」が決めてだ、と早合点したからではないか、と私は考えています。

端的に言えば、「見えているもの」に判断の「拠りどころ」を求めてしまいがちだ、ということです。

現代の多くの人びとにも、この傾向があるように、私には思えます。特に、「建築家」に著しい・・・。

武家の方が、ある格上の武家を訪ねた。

客間に通される。当主が床の間を背に接してくれた。当主は、床の間を背に、「格上」どおりの威厳を見せている。客は、この威厳は、当主自身の備える威厳もさることながら、その舞台装置がそれを高めている。舞台装置すなわち床の間と棚、そう理解した。そういう形で、目下の人たちに接したいものだ・・・、と考える。

そして彼は、そこで見た舞台装置そのものをそっくり写せばよい、コピーすればよい、と考えてしまった。

つまり、そこで彼が感じた素晴らしさは、床の間の「形」にある、と勘違いしてしまった、ということです。

例えて言えば、

大事なのは「文意」であるにも係わらず、「立派な語彙」を並べればそれで立派な文になる、という思い込み。

ときに、子どもの素朴なことばによる文章に打たれるのは、文意が率直だからです。

普通の人びとは、身のまわりにあるもので素晴らしい surroundings をつくってきた。

おそらく、こういった「過程」で、床の間の「形式化」が進んでいったのではないか、と私は考えます。

この「過程」は、更に「先」へ進みます。

床の間・棚は、自らの地位の標榜のためにある、とする「理解」が現れるのです。

そして、その場合、今の言葉で言えば、床の間の「差別化」が為されるようになります。

最も端的なのは、床柱の「特化」。床柱だけ、やたらと目に付く。けったいな姿の柱がもてはやされる・・・。床柱を見せるために床の間をつくる・・・。

似たような「現象」は、差鴨居の使用にも見られます。

差鴨居の大きさが、地位の物指しになってしまうのです。

差鴨居は、端的に言えば、柱間を大きくするための工夫。

近世末、商家などで、差鴨居によって柱間を飛ばすつくりが増えた。大きな商家からそれは始まる。

そこで、差鴨居=大きな商家の標識サイン、という誤解が起きる。

そして、差鴨居は、特にその大きさが、地位を表示するモノに化ける。

その結果、骨組の均衡が崩れ、破壊に至る・・・などという事例も現れる。

これは、人の世で(特に上層階級を任じる人びとの間で)、ややもすると生じる一つの「現象」、「本質が見えなくなる病」と考えてよいかもしれません。それは多分、「形式」を護ることが先に立ってしまうからです。

その点、一般の人びとは自由です。茶室を生み出したのは商家の人でした。

長々と書いてきましたが、

要は、何々をする、たとえば食事をする、寝る、・・・花を活ける、飾る、・・・という個々の「行為」を「用」と考え、そのための場所を用意する、と考えるのではなく、

場面場面に応じて「その場面に相応しい『場』をつくる」、このことこそが、建物づくりに於いて考えなければならない「用」である、と私は考えます。

個々の行為は、そうして確保された『場』で、自由に、奔放に、展開できるのです。

此処はこういう行為をするところ、と決めてかかるのは間違い、なのです。

逆に、「個々の行為」を「用」である、と考えると、自ずと「個々の行為」に重み付けがなされることになります。何々が一番大事、何々は当面不要・・・・。

戦後の公営住宅で、床の間は無用である、とされたのは、計画者が、ものを飾ったりする行為は、その時勢では不要不急である、と考えたからにほかなりません。

恣意的な基準を(勝手に)設け、人間の暮しかたを「評価」したのです。

人は普通、ものを飾ったりするために、それ専用の場所が必要だ、なければならない、とは考えません。必要と感じたら、「適当な場所を見つけて」飾ります。当たり前です。

先回の冒頭に掲げた敦煌の開拓農家の住人は、何の変哲もない壁に、意を尽くして絵や写真を飾っているではありませんか。

公営住宅に暮さなければならなかった人びとも、適宜、場所を探して何かを飾り、適宜、場所を見つけて位牌を置いたのです。

建物づくりでの「用」とは、「何々をどうする(たとえば花を活ける・・・)ための場所を用意する」などということではなく、「そこに在るべき surroundings の姿」は何か、考えること。私はそう考えています。

この見かたを採ったとき、床の間も茶室も・・・、その存在の意味が、はじめて理解できるのではないでしょうか。

第一、この視点に立たなければ、各地域の原初的な「住まい」が、さまざまな様態を採る謂れを、認識・理解できないはずです。

先回は、前置きだけになってしまいました。

床の間の話です。

先回引用した「解説」では、床の間をはじめとした座敷飾が何に使われたか、いわゆる「機能」「用」で説明されています。そういう「機能」「用」のために飾を設けるようになった・・・。

しかし、もしそうならば、他にもいろいろと「機能」「用」はあります。当然、それに応じたものが、別の飾などとして生まれていてもよい。しかし、存しない。何故いわゆる座敷飾だけ特化したのか、この点が解明されないのです。

私は、まったく別の視点で考えてきました。

たとえば、初期の代表的な座敷飾を有するとされる園城寺・光浄院客殿を例に考えてみます。

先ず、客殿の配置図と平面図。

配置図は西澤文隆氏の実測、平面は「日本建築史基礎資料集成」から転載・加筆。

平面図を見て、そして実際に訪れて見て、不可解なのは、「玄関」と呼ばれる場所の様子です。

「玄関」とは、元は仏教の用語。広辞苑には次のようにあります。

玄妙な道に入る関門。禅寺の方丈に入る門。寺院の表向き。・・・転じて一般に建物の正面に設けた出入口。

配置図で分るように、光浄院客殿は広大な敷地の中にあります。ところが、「玄関」は、下の写真の階段のところ。いささか唐突な感じを否めません。

辛うじて「玄関」らしい、と思わせているのは、屋根の唐破風。それさえも取って付けたように見えます。

また、平面図の右下に「中門廊」と名付けられた場所があります。これは「寝殿造」にあった呼称。「中門」からの「廊下」。しかし、光浄院客殿では、広縁が少し広がっただけの場所。

一時代前の寺院の「方丈」にも、似たような場所がありますが、その場合は、そこが「玄関」であり、「門」に連なっています。ただ、廊下様ではありません。

たとえば大徳寺・大仙院の配置図と平面図は下図の通りです。これも、配置図は西澤文隆氏の実測、平面は「日本建築史基礎資料集成」から転載。

方丈の建物では、来訪者は、門を入り、玄関から広縁へ上り、広縁を歩いて方丈(大仙院では「室中」)へ、南面から入ります。その際の室中の見えかたが下の写真です。

大仙院より前の建立された龍吟庵・方丈も大仙院と大差ありません。

古代寺院では南面を正面として、左右対称が普通です。そして、正面から、その中央へと向い歩を進めます。

方丈の建物でも、主なる場所は中央にあります。古代寺院との違いは、主室への歩みかたの違いだけである、と言ってよいでしょう。

何故そのように変ってきたのか。

推測に過ぎませんが、方丈を営もうとした人びとは、方丈と呼ばれる建物だけを求めたのではなく、配置図で示されている「築地塀で囲まれた一帯」を求めていたのではないか、と思われます。方丈は、「住持」の空間としてつくられたからです。

古代寺院のように建物の中央へ正面から向うと塀で囲まれた一帯が二分されてしまう、それでは目的に合わない。そこで、一帯を横に見ながら、端部から建物に上がる方策を採ったのでしょう。

大仙院など方丈を主体とする塔頭を訪れて抱く感懐は、古代寺院のそれとはまったく異なります。それは「築地塀で囲まれた中に在る」ことに拠って「そこにいると気持ちが落ち着き安らぐ」からではないかと思います。つまり、「住まい」にいるように感じられる。

光浄院客殿の建物の形は、方丈建築を引継いでいるのではないかと考えられますが、しかし、様態はまったく異なります。

たとえば、建物の南側に広縁があり、山水もありますが、極端な言い方をすれば、それらはあえてなくてもよいのです。

なぜなら、方丈建築では、来訪者は、玄関から「礼の間」に通され、「室中」での法事のあと、左手の「檀那間」で主と客は接したものと思われます。その際の移動は、広縁が使われたと思います。そして、方丈・室中がきわめて威儀を正す場所であり、その左にある室(檀那間)ではどちらかと言えば日常に再び戻ります。

南面の広縁と西面の広縁との間には仕切りがありますが、檀那間は、その仕切りを越えた西面の広縁に開いていて、方丈(室中)前の広縁とはまったく趣きが異なっていることにそれが現れています(この「発展した形」が、大徳寺・孤篷庵と考えられます)。寝殿造の建物も、多分、方丈と同じであったと思われます。

大徳寺・孤篷庵については、下記で触れています。

「日本の建築技術の展開-19」

「日本の建築技術の展開-20」

それに対して、光浄院客殿では、広縁を歩むのではなく、六畳間(鞘の間という呼称もあるようです。狭屋の間の意)⇒次の間⇒上座の間と、畳の部屋を歩みます。それゆえ、来訪者には広縁も山水も目に入らないはずです。また、光浄院客殿でも四周に縁はまわっていますが、平面図で分るように、西側の縁は付いているだけで、どの室も縁に接する面は壁で閉じられています。つまり、西の広縁はなくてもよいのです。

このことは、光浄院客殿では、「四周を囲まれた畳敷の空間」の造成に意がそそがれていることを示していると言ってよいでしょう。

その空間は、入口から奥へ向い細長い縦長の空間。しかも、その両側は、開口装置があるといっても、ほとんど閉じられているに等しい。

開口装置は、引き違いの板戸2枚と明り障子1枚。

来訪者があるときは、板戸1枚分開けて、明り障子にするか(広縁、山水は見えない)

ことによると板戸も開けなかったかもしれません(板戸に絵が描かれている)。

このような細長い空間を歩むと、奥に行けば行くほど威儀を正さなければならない気分になるのが普通です。しかも、仕切りの戸襖が、途中に2箇所ある。これが、更にその気分を強くします。

このような空間の典型は神社です。大きな神社では、鳥居を数箇所設ける。鳥居をくぐるたびに身は更に引き締まる。客殿の2箇所の仕切りは、鳥居様の効果があることになります。

どういう機会で見出したのかは分りませんが、それまでは、正面から赴いていた建物に、側面から歩んでゆくと同様な「効果」を得られることを知ったのでしょう。客殿では、方丈建築とは異なり、奥へ行くほど室の大きさも大きくなります。これも、「効果」を意識してのことと考えられます。

こういう「効果・効能」を「発見」したにも拘らず、建物の形は寝殿造以来の「形式」を「尊重しなければならない」と思い込んでいるため、縁を四周に廻し、中門廊なる場所も設けた、多分、そうして生まれたのが光浄院客殿なのです。

これは、「形式に従うことこそ伝統である」と思い込み「形式」を重視する上層階級の人びとの、いかんともしがたい習性(因習と言ってもよい)なのかもしれません。長押が不要になっても、長押を設けなければ寺院ではない、という思い込みに通じるところがあります。

その意味で、光浄院客殿は、寝殿造という「形式」に拘った場面でのいわば完成形なのでしょう。

一般の人びなら、「形式」に拘ることなく、「自由に」つくりだしています。

それが、各地に遺されているいわゆる「民家」の姿ではないでしょうか。

おそらく、光浄院客殿に至る過程の建物があっただろうと思われますが寡聞にして知りません。

幅が狭く奥深い空間のどん詰まり、神社の場合なら、そこに本殿があります(本殿がなく、自然の地物の場合もあります)。

しかし、客殿の場合は、そこに居るのは神体ではなく、そこの当主です。

そして、その当主の背後に見えるのが座敷飾。

ようやく座敷飾に到達しました。

いわゆる座敷飾と呼ばれるのは、平面図の最も左側にある上座間の左手側面の部分。

この部分を正面から見たのが次の写真。

おそらく、当主は写真の正面奥の押板:床の間の前、床の柱のやや左側、背景の絵の松の幹のあたりで、こちらを向いて座り、客と対面、対話するでしょう。

もしかすると、光浄院の場合は、上段の間から降りて、背後の松の幹の左手のあたりで、やや斜めに向いて客と対面するかもしれません。

このとき、当主の背後が、何もない「ただの壁」であったならば、つまり押板も違い棚もなく、押板の前面の位置が壁であった場合を想像してみます。

幅が狭く奥深い空間のどん詰まりが壁だった。当時の壁ですから、紙張りか塗り壁のまま。

もしもそうであったならば、私の想像では、当主は、座る位置を、ずっと手前、つまり壁から1間近く離れて客寄りに座るであろうと思います(ゆえに、客の座る位置も後退する)。

そして、客の側からは、当主が「ただの壁」の前にぽつねんと座っているように見え、「威厳」も何も感じられないでしょう。当主の側も、多分居心地が悪い。居る気がしない、「当主」と「自覚」できない。

この「ただの壁」に絵を描く発想は、おそらく、そんな場をしっくりくるように変えるために生まれたのではないでしょうか。

当主がそこにいてふさわしい「場所」をつくるのです。そこには、能舞台の「舞台装置」がヒントになったのかもしれません。現に、光浄院の場合は、能舞台と同じく松が描かれています。

書院造に見られる「障壁画(障屏画)」は、「その場所」を創りだすための重要な「一部」である、と私は考えています。

単なる絵、「観賞用の絵」ではない、ということです。

その在る場所からはずして「襖絵」だけを展覧することがありますが、

それでは、その「襖絵」の真の意味を見えなくしてしまう、と私は考えています。

更に言えば、その絵に心血をそそいだ絵師の真意、心意も分らなくなるのではないか、とも思います。

現代の某画伯の描かれた某寺院の書院の新しい「襖絵」の展覧会を百貨店のギャラリーで見たことがあります。

しかし、これが実際の書院に設置されたら、書院の空間が死んでしまうように、私には思えました。

京都・地積院(ちしゃくいん)に長谷川等伯の大襖絵が、保存されています。

その襖絵があった大書院は焼失したのではなかったか。襖絵だけは助けられた。それを見せていただいたとき、

往時の書院を訪ねて見たかったと思いました。これは「場の造成」のための絵だ、即座にそう思えたからです。

柳宗悦氏も、ロマネスクの紹介著書で、伽藍にある彫像や壁画を切り取って云々することを戒めています。

そして更に、座る位置の背後の壁が少し後に「ふくらみ」があると、数等「居心地」がよくなることを、おそらく何かの機会、別の場所での経験で知っていたに違いありません。

それが、押板、違い棚の「凹み」「ふくらみ」を創らせたのではないでしょうか。

その場合、全面がふくらんだのでは、壁が単に後退したに過ぎません。一部分が後退して初めて効果があるのです。

その「効果」を決めるのが、小壁の高さ、つまり写真の落掛や鴨居の位置:高さ。上段への開口上部の小壁の高さも関係します。

日本の建物の場合、内法の高さが(この例では内法長押の位置・高さ)が「基準」になります。

そのため、それより上にあるか、下か、で様相が異なってくるのです。

なお、写真の右手、一段段になって開口がありますが、これは納戸構え。

この押板のある部分は、「ふくらみ」を設けるために「追補的」に設けられたことは、桁行の断面図(下図)の左側端部を見ると分ります。

図で分るように、押板・棚の部分は、建物の四周を巡る廂の部分に「追加」されているのです。そして、押板・棚の上部、小壁の後に空洞があります。単に空間を広げるのであるならば、そこも取り込むことができたはずです。しかし、そこは取り込んでいない。一部分に「ふくらみ」があればよいと考えていたからだ、と思われます。

実際、小壁部分まで追加されていたら「様」になりません。

別の例で考えてみます。

下は、妙喜庵・待庵の平面図と躙口(にじり ぐち)側から見た室内の写真です。ただ、この写真は、躙口をくぐったときの視座よりは高い位置のように思えます。

入った途端、目線の向うに床が見えます。

この場合も、もしもこの床の「凹み」がなかった場合を考えてみます。つまり、目線の向うが壁。

正面が一面の壁であったならば、躙口から入った人は、すごく窮屈な場所に来たな、と思うに違いありません。

そして、この「凹み」がきわめて重要な意味を持っていることに気付く筈です。

この場合も、「凹み」が壁面全体ではなく、小壁で限定されていることが重要なのです。

このことも、小壁がない場合を想像すると分ると思います。

この「実験」の結果、床は、単に花を活けたり、置物を置いたり、あるいは書画を掛ける場所が必要である、として設けられているのではない、ということを示している、と考えてよいのではないでしょうか。

空間としての、こういう広がりが欲しかった。そこは花を活けたり軸を掛けたりするのにも丁度いい・・・。

花を活けたり軸を掛ける場所が欲しいから床をつくったのではなく、

そこに「凹み」が欲しかったから床をつくった、そこに花を活けたり軸を掛けるのに丁度よかった・・・、

すなわち、発想の順番が逆だった、というのが私の理解です。

なお、だいぶ前になりますが、下記で、待庵の写真、その場所について紹介しています。

「日本の建築技術の展開-18・・・・心象風景の造成・その3:妙喜庵 待庵」

「日本の建築技術の展開-18・補足・・・・妙喜庵・待庵のある場所」

西欧の建築にも、ニッチと呼ばれる「場所」があります。そこには彫像などが置かれています。

普通は彫像を置くためにニッチをつくる、と解釈されているようですが、ニッチのつくられる場所を見てみると、これも、発想の順番が逆なのではないか、と私は考えています。

ニッチには、日本語で言う「隙間」という意味があるそうです。

ニッチに限定的な「用」がないからかもしれません。

最近の設計で、廊下様の空間が直角に折れて廊下様の空間に T 型に繫がらざるを得ない場面が生じました。

何ともブザマなので、片側の角の一画を少しえぐって崩して棚のような場所をつくりました。

大方の人に聞かれたのは、何を置く棚ですか、という質問。

この「崩し」の意味の説明は、はなはだむずかしい。何でもいいですよ、と答えるしかありませんでした。

何か「実用」に供せられないもの、それは無意味。これは現代人に共通する「感覚」なのかもしれません。

先回の冒頭に掲げた西域の開拓農家の場合。

時間が経過すると、絵を張っている壁の位置に、恒久的な壇が設けられるかもしれません。

私は学生時代、建物を見て歩いていて、いいな、と思ったとき、次のような「実験」をするのがクセでした。そのクセは今も変りありません。

たとえば、光浄院客殿の場合で言えば床柱の位置、小壁の高さをいろいろと変えてみた場面を想像するのです。

これらの位置の「可能性」は、それこそ無限にあります。そういう試みをしているうちに、やはり、今見ている姿が、最高だ、そう思えるのがどうやら「いいな」という感想を抱くもののようなのです。

光浄院客殿の場合、上段の間へは床が一段上がります。そして、その場所では、鴨居も高くなります。この鴨居の位置:高さと落掛の位置、高さの差、これをいろいろと変えてみるのです。そしてその結果は、この位置しかないな、と納得するのです。

つまり、この位置は、「適当に」決められているのではない、あるいは何らかのアンチョコに従って決められているのではない、と私は思います。この建設に携わった人の「感性」が決めたのです。

逆に、あれっ、何か変だな、と感じたとき、同じ試みをすると、例えば、天井の高さが低すぎるのでは・・・、床柱の位置が変だ・・・、柱が太すぎる・・などと気付くのです。

街なかでも、同じ「試み・実験」をやっています(街なかといっても、最近の東京ではやりません。無意味だからです。東京で感じるのは、早く立ち去りたい・・・という思い)。

よく試みているのは、いい雰囲気の通りだな、などと思ったとき、その「横断面図」を頭の中で描いてみることです。これは屋根の勾配がきつ過ぎる、もう少し軒を出てれば、とか、壁が出すぎてる、あの増築はまずい・・・、などと試みながら歩いています。

いわゆる「自然の風景」に対しても同じ。いいな、と感じたとき、地形図を描いてみる。これを続けていると、逆に、地形図から風景を想像することもできるようになるようです。

ところで、「日本家屋構造」をはじめ、多くの建築の書物(いわゆる「木割書」も含みます)には、床の間についての「定型」が紹介されています。

茶室についても、いろいろと、茶室があるべき「仕様」が、こと細かに示されています。

けれども、ここまで書いてきた視点で見ると、それは「真意」「心意」を見誤らせるのではないか、と思います。

なぜなら、何のためにそうするのか、その「謂れ」のない「もぬけの殻」をつくることになるからです。

あくまでも場面場面に応じて「その場面に相応しい『場』をつくる」という視点が必要なのです。

「相応しい『場』」とは、そのとき人のまわりに在ってほしい空間の様態、すなわちそこに在るべき surroundings の姿にほかなりません。

以前に、有名な木割書「匠明」の示す「書院の模範的木割」の通りの事例は、少なくとも私の知る限り、

重要文化財の書院には見当たらないこと、

それぞれが、それぞれ独自の「木割」でつくられていること、

そして、その「木割書」に拠って図を描いてみると、見られたものでないこと、について触れました。

しかし、そういう「公式」「定型」が、広く世で語られる。特に近世末に多くなります。

それはどうしてなのか。

おそらく、初期につくられた床の間のある書院造や茶室に実際に触れた方がたは、そこで新鮮な「驚き」を感じたに違いありません。

問題は、その先にある、と私は考えています。

書院造の床の間について言えば、そこで感じた「新鮮な驚き」の因は、そこで見た「床の間の形」にある、と早合点した、

茶室で言えば、小さな空間、そこらへんにある材料、身をかがめてはいる入口、花が活けられ道具の置かれている床、あちらこちらに散りばめられている小窓・・・、それらの「形」が決めてだ、と早合点したからではないか、と私は考えています。

端的に言えば、「見えているもの」に判断の「拠りどころ」を求めてしまいがちだ、ということです。

現代の多くの人びとにも、この傾向があるように、私には思えます。特に、「建築家」に著しい・・・。

武家の方が、ある格上の武家を訪ねた。

客間に通される。当主が床の間を背に接してくれた。当主は、床の間を背に、「格上」どおりの威厳を見せている。客は、この威厳は、当主自身の備える威厳もさることながら、その舞台装置がそれを高めている。舞台装置すなわち床の間と棚、そう理解した。そういう形で、目下の人たちに接したいものだ・・・、と考える。

そして彼は、そこで見た舞台装置そのものをそっくり写せばよい、コピーすればよい、と考えてしまった。

つまり、そこで彼が感じた素晴らしさは、床の間の「形」にある、と勘違いしてしまった、ということです。

例えて言えば、

大事なのは「文意」であるにも係わらず、「立派な語彙」を並べればそれで立派な文になる、という思い込み。

ときに、子どもの素朴なことばによる文章に打たれるのは、文意が率直だからです。

普通の人びとは、身のまわりにあるもので素晴らしい surroundings をつくってきた。

おそらく、こういった「過程」で、床の間の「形式化」が進んでいったのではないか、と私は考えます。

この「過程」は、更に「先」へ進みます。

床の間・棚は、自らの地位の標榜のためにある、とする「理解」が現れるのです。

そして、その場合、今の言葉で言えば、床の間の「差別化」が為されるようになります。

最も端的なのは、床柱の「特化」。床柱だけ、やたらと目に付く。けったいな姿の柱がもてはやされる・・・。床柱を見せるために床の間をつくる・・・。

似たような「現象」は、差鴨居の使用にも見られます。

差鴨居の大きさが、地位の物指しになってしまうのです。

差鴨居は、端的に言えば、柱間を大きくするための工夫。

近世末、商家などで、差鴨居によって柱間を飛ばすつくりが増えた。大きな商家からそれは始まる。

そこで、差鴨居=大きな商家の標識サイン、という誤解が起きる。

そして、差鴨居は、特にその大きさが、地位を表示するモノに化ける。

その結果、骨組の均衡が崩れ、破壊に至る・・・などという事例も現れる。

これは、人の世で(特に上層階級を任じる人びとの間で)、ややもすると生じる一つの「現象」、「本質が見えなくなる病」と考えてよいかもしれません。それは多分、「形式」を護ることが先に立ってしまうからです。

その点、一般の人びとは自由です。茶室を生み出したのは商家の人でした。

長々と書いてきましたが、

要は、何々をする、たとえば食事をする、寝る、・・・花を活ける、飾る、・・・という個々の「行為」を「用」と考え、そのための場所を用意する、と考えるのではなく、

場面場面に応じて「その場面に相応しい『場』をつくる」、このことこそが、建物づくりに於いて考えなければならない「用」である、と私は考えます。

個々の行為は、そうして確保された『場』で、自由に、奔放に、展開できるのです。

此処はこういう行為をするところ、と決めてかかるのは間違い、なのです。

逆に、「個々の行為」を「用」である、と考えると、自ずと「個々の行為」に重み付けがなされることになります。何々が一番大事、何々は当面不要・・・・。

戦後の公営住宅で、床の間は無用である、とされたのは、計画者が、ものを飾ったりする行為は、その時勢では不要不急である、と考えたからにほかなりません。

恣意的な基準を(勝手に)設け、人間の暮しかたを「評価」したのです。

人は普通、ものを飾ったりするために、それ専用の場所が必要だ、なければならない、とは考えません。必要と感じたら、「適当な場所を見つけて」飾ります。当たり前です。

先回の冒頭に掲げた敦煌の開拓農家の住人は、何の変哲もない壁に、意を尽くして絵や写真を飾っているではありませんか。

公営住宅に暮さなければならなかった人びとも、適宜、場所を探して何かを飾り、適宜、場所を見つけて位牌を置いたのです。

建物づくりでの「用」とは、「何々をどうする(たとえば花を活ける・・・)ための場所を用意する」などということではなく、「そこに在るべき surroundings の姿」は何か、考えること。私はそう考えています。

この見かたを採ったとき、床の間も茶室も・・・、その存在の意味が、はじめて理解できるのではないでしょうか。

第一、この視点に立たなければ、各地域の原初的な「住まい」が、さまざまな様態を採る謂れを、認識・理解できないはずです。