偽装:ほかのものとまぎらわしくして、敵の目をごまかすこと(手段)。

カムフラージュ。「擬装」とも書く。

仮装:その場の遊びとして、奇抜な扮装を凝らすこと。

[法律用語としては、第三者を欺くための虚偽の意思表示の意・・]

化粧:〔身だしなみとして〕・・・・・顔を美しく見せるようにすること「死化粧」・・・。

装いを新たにすること「雪化粧」。

「仮粧」とも書く。古来の用字は「気装・仮借」。

たとえば、最近建てられる住宅。町なかで多く見かけるのは、外壁にサイディングを張った建物。「煉瓦積」風、「石積」風、「石目」風、「羽目板張り」風、「塗り壁」風・・・実に多用・多彩な表情。

下地が鉄骨造だろうが、木造軸組工法だろうが、はたまた2×4だろうが、自由自在。というより、下地が何か、外からは分らない。「無垢の木の家」と称する建物も、同じ。

また、「木の家」を歌い文句にしている〇〇ハウスや〇〇林業の商品化住宅の「木」とは、集成材。集成材の柱・梁による軸組工法を「木の家」と呼んでいる。しかし、コマーシャル・広告には「集成材」という文言はどこにもない。そしてそれらの仕上り・外見は、他の住宅と特に変ったところがあるわけでもない。

なぜなら、「木」は下地になって隠れてしまうからだ。見えている「木に見える部分」も、木ではあるが、多くは集成材の表面を「化粧」したもの。

こういう集成材による架構が下地の建物を「木の家」と称するのならば、2×4工法の建物も立派な「木の家」。主体の材料である「合板」も木の「集成材」の一なのだから。

では、このような外装やあるいは歌い文句は、上記の語の定義で言うと、はたして何にあたるのだろうか?「化粧」か、「仮装」か、それとも「偽装」か?

上に羅列した語義は、「新明解国語辞典」から抜粋したもの。

「広辞苑」でもほぼ同様で、「仮装」については「いつわりよそおうこと」ともある。

こうしてみると、「偽装」と「仮装」は紙一重。そして「化粧」はかぎりなく「仮装」に近づく。

註 例の構造計算の「耐震偽装」や建材の「認証・認定偽装」は、

「偽装」ではなく、「偽計」と言う方が妥当だろう。

なぜなら、「行為」そのものに問題があるからだ。

「偽計」:人をだますための策略、計略。詭計。

そして、集成材の「木の家」のコマーシャル・広告も「偽計」。

非常に興味深いのは、たとえば、多様にあるサイディングの「表情」は、ほとんど既存の材料・「もの」の表情の「写し」であること。サイディングの材料そのものの顔そのまま、というのは先ずない。

「ベニヤ板(ベニア板)」という語がある。一般に「合板」と同義に使われることがあるが、本来の意味は「薄くそいだ板:単板」のことで英語ではveneer(合板はply wood)。

薄くそぐには一定の技術がいる。そして、なぜわざわざ薄くそぐ必要があったのか。

これは私の推測だが、産業革命以後の西欧の新興勢力たちが、旧勢力:上流貴族たちの建物に使われていた遥かな東方産の銘木:マホガニーやチーク製の家具や造作に憧れ、その模倣のために、表面だけを銘木様にしようとしたところからの発祥ではないかと思われる(逆に言えば、銘木は新興の勢力では容易に手に入れることができないほど高価だったのである。そして一方、銘木輸入業者は、1本の材を薄く切れば切るほど、儲けたことになる)。

英語のveneerは、日本語同様、「中味がない、薄っぺら」の意で用いられる。

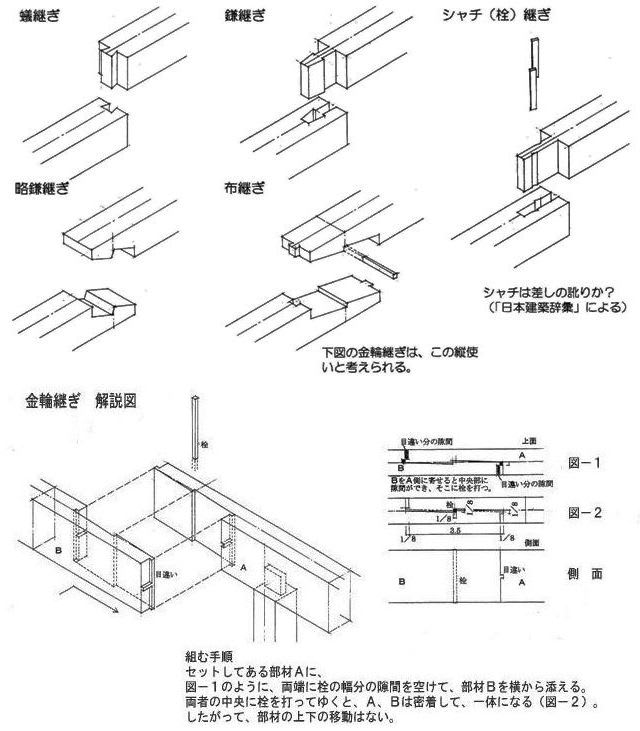

註 集成材としての「合板」は、veneer板を貼る経験から誕生した

のではないだろうか。狂いが相殺されることを知ったのである。

昨年12月8日にベルラーヘの思想と仕事を紹介した。19世紀末、西欧では、既存の建物の形体を適宜に表面にくっつける類の建築が横行し、彼はそこからの脱却、「正直な建物づくり」を説き、実践した。

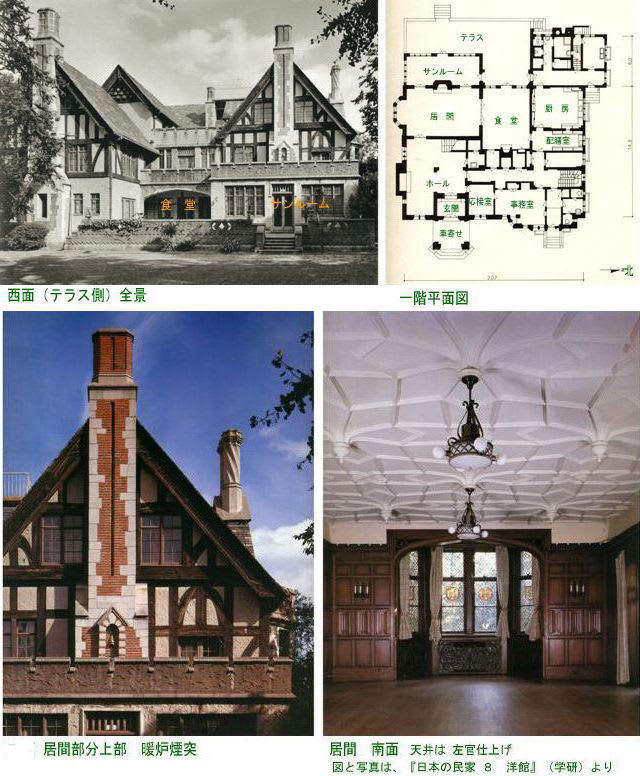

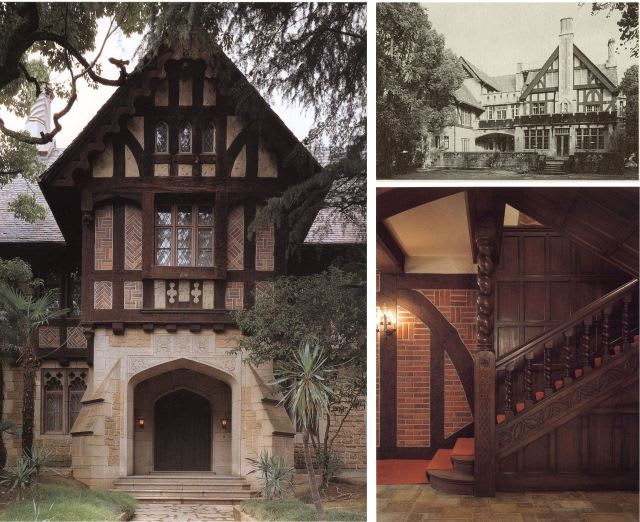

この西欧の「悩み」に無関係だったのがアメリカだった。元々、アメリカは西欧各国からの移民が主体。それぞれが、それぞれの移民先で、母国の建築を見よう見真似でつくった。というより、記憶の中の母国の建物に似せてつくった、という方があたっていよう。そのとき、彼らより先に住んでいた人たちがつくってきたアメリカの風土なりの建築はまったく無視・黙殺された。

だから、母国の建築が、それぞれの母国の環境の必然的結果としての形体であることを無視し、材料と無関係に、いわば「張りぼて」で母国の建物の形体をつくることに精を出すようになる。

合板によるパネルを立ち上げる工法は、それにうってつけであった。なぜなら、パネルの表面を、いかなる「様式」にも着せ替えることが出来るからである。

と言うより、最初から形態模写が念頭にあったからこそ、この工法が盛んになった、と言った方があたっているだろう。

なぜなら、架構そのもの、つまり「合板」をそのまま表して様になる、という設計をするには、相当のセンスが要るはずだからである。

そして、この「やりかた」が、日本にも(無理やり)輸入されたのである。

註 先般の山火事で焼け残った住宅の映像を見たが、

まさに何でもありなのには驚く。いろんな「様式」のオンパレード。

敷地が広いから救われているが、

狭かったら、日本の「住宅展示場」や「建売分譲住宅地」と同じ。

日本は、住宅も、アメリカの後追いをしているのか?

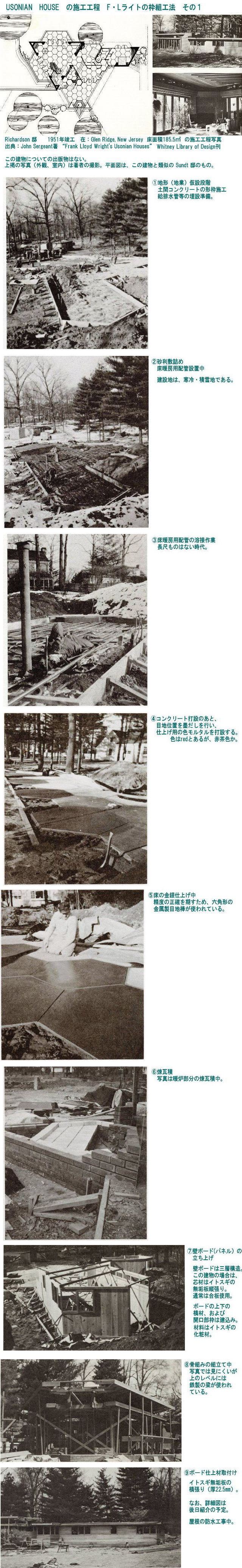

註 なお、F・Lライトの1940年代のusonian houseの連作は、

今の2×4工法そのものであった。

しかしそれは、「無垢板横羽目のパネル」を立ち上げる工法で、

その板が即仕上げになっていた。

たしかに、こういう方法なら、いわば好き勝手に「表情」をつくることができる。「着せ替える」ことができる。

しかし、建物の「表情」というのは、そんな「安易な」ものだったのか?

いったい、その「表情」を選択し決定する「根拠」「拠りどころ」は何か?

単に、そのときの「気分」?「流行」?「目新しさ」?他との「差別化」?・・・

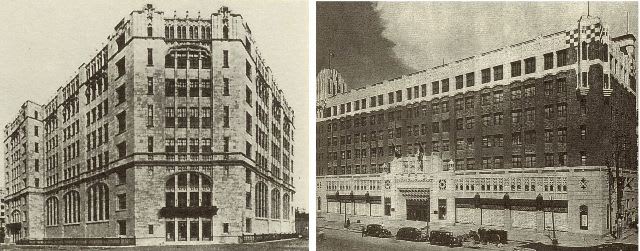

住宅だけではなく、町なかに建つビルも公共の建物にも、意味不明な「表情」が増えた。「本体」が不明。傍を通って、いい場所だなと思い心和み、もう一度行ってみようかと思うような建物も場所も減った。

どこもかしこも、「身も心も」、「偽装」「仮装」「化粧」だらけになった。

これでいいとは、到底、私には思えない。

昨年12月に紹介したオランダの建築家、ヘンドリック・ペートルス・ベルラーヘ(Hendrik Petrus Berlage,1856~1934)の語った語を再掲しよう。

(われわれを取り囲むのは)「まがいものの建築、すなわち模倣、すなわち虚偽(Sham Architecture;i.e.,imitation;i.e.,lying)」「われわれも両親も祖父母も、かつてなかったような忌むべき環境(surroundings)に生活してきた。・・虚偽が法則(rule)となり、真実(truth)は例外となっている」(i.e.=that is:すなわち)

註 念のため。私は合板をまったく使わないわけではない。

框戸の鏡板などに、無垢板の代りに、突き板を張った化粧合板を

使うことがある。

しかし、壁や床などには余程でないかぎり使わない。