お寄り頂き、ありがとうございます。

壁の章、まだ終わっていないところがありますが、投稿することにしました。

また、一端投稿しても内容を訂正することになる部分が出ると思います。

第Ⅷ章 各部の納め2:壁

1.壁の役割と歴史

壁の役割 ①必要な空間を確保するための仕切り⇒遮音性や吸音性が要求される。

②仕上げ面の表情は空間形成上の要素となる。

③外壁は、防風・防雨の役割があり、同時に、周辺の環境に対しても大きな影響を持つ。

・地域によっては、防火の役割を要求される場合もある。

壁の仕様は、これらを考慮して決められる。

1)木造軸組工法と壁の造り方

洋の東西を問わず近世までの木造軸組工法では、軸組(柱と横架材)の間に別材を充填し、軸組を表す真壁(芯壁)とするのが普通であった。

半世紀前までは、日本でも普通に見られた工法である。

軸組の間に充填する材料:壁の材料としては、古来わが国では、主に土、板が使われてきた

(西欧では、土、石、レンガ、板が使われており、明治以降、わが国でもレンガ、石が使用されるようになる)。

充填材に土を使用する場合は、軸組の間に取付けた竹や木の小枝などの下地(木舞こまい:小舞とも記す)に練った土を塗り込む方式が、古来世界各地域で一般に行われている(小舞土塗壁)。

小舞土こまい塗り壁:柱の間に貫を通し、竹で下地を作って 藁わらなどを刻み込んだ土を塗りつける。 図はともに滅び行く民家 川島宇次著 主婦と生活社より

[付録 ヨーロッパの木造軸組工法の壁] “Fachwerk in der Schweiz” (Birkhauser Verlag)スイスの木骨造りより

世界各地域で、同様な工法が行なわれている(その地域で得られる材料が使われる)。

写真はイギリスの木造壁 左は練った土の塊を軸組間に積む。右は石片を軸組間に積む。 ヨーロッパの木造住宅 駸々堂より

[長野県 秋山郷 旧山田家住宅 18世紀中頃 大阪府豊田市 日本民家集落博物館] 新潟県との県境の豪雪地に建てられた

写真は日本の美術№287 至文堂より

写真は日本の美術№287 至文堂より

中門造りちゅうもんづくり(主屋の一部に中門と呼ばれる突出部をもつ。突出部には主屋への通路・厩うまやなどが設けられる)。

壁は、屋根材と同じく茅を用いた茅壁。江戸時代には広く分布している。

外観・高窓(雪深い季節の明かり取り)、内部(板敷きの部屋はなく、すべての床は土のまま:土座:夏涼しく冬は暖かいと言われる。冬はワラやムシロを敷いた。)

2)風雨と外壁の仕様

外壁の仕様は、建設地の状況に応じて(特に吹き降りの激しい地域では)、屋根と同時に考える必要があり一般に、軒先を深く出す、外壁を防水仕様にするなどの方策がとられる。

注 最近、《デザインのために軒を出さない》例が多いが、デザインとは、所与の目的を格好良く仕上げることを言う。

○雨水の侵入を避ける

① 水返し、水切り、水はけを考えた納まりとする。

② 万一軸組内部に雨水が侵入した場合、雨水を内部に滞留させない手だても講じる。

屋根同様、外壁に対しては、単に見かけではなく、「水は上から下に流れる、ただし毛細管現象の生じる場所では上にも流れる」という理屈を考慮した設計が必要である。

○外壁の雨水・火災からの保護

仕上った真壁を強風・雨から保護するため、水切りや雨押えを造り、平瓦張り、板張りなど耐水性の材料による被覆が行なわれた。

また、建物を火災から保護する必要がある場合や、寒冷地の住宅では、真壁の上を、さらに土壁で被い軸組を隠すことが行われた(土壁による塗篭ぬりごめ大壁、土蔵など)。

[軒先を深く出す、屋根を葺き下ろす]

▼軒を深く出す:後藤家 17世紀末 岩手県江刺市

大壁小舞壁 茅先端~外壁芯:約5.6尺

土塗り大壁(「塗り家つくり」と呼ぶ地域がある)の防雨のために、軒の出が深い。東北、中国山地など寒冷地に多い。(土蔵造も同様の工法をとるが、土蔵の方が塗り厚が厚い。)

写真・図は共に日本の民家1農家Ⅰより

▼屋根を低く葺きおろす:道面家どうめんけ (島根県鹿足郡六日市町)18世紀後半

『間口四間。茅葺の屋根を低く葺きおろし、棟には小さな千木三組をあげる。小さいながら整った意匠である。』

『重要文化財指定民家のうちでは最も規模が小さく、間取りは「なんど」一室をかこうだけの簡単なものであるが、構造は四周に下屋をめぐらした本格的なものであって、当時の農民の間では最も多い住宅形式であったと考えられる。重要文化財指定民家が庄屋層などの上層民家が多いなかにあって、貴重な存在である。』

図・写真・文共に日本の民家4農家Ⅳ 学研 より

[大きな壁面に雨押え、水切り、水切り庇を付ける]

上塗りの漆喰に亀裂や剥離、雨水が壁面上を連続して流れるのを防ぐために、雨押え(漆喰で作り出したもの)、水切り(水切り瓦を載せたもの)、

水切り庇(腕木と出し桁で庇を造る)。 妻面の土塗り大壁に水切り庇を設ける場合もある。

▼土蔵の漆喰造り出しの雨押え(東京都練馬区内)

滅び行く民家 川島宙次著 主婦と生活社刊 より

滅び行く民家 川島宙次著 主婦と生活社刊 より

▼妻壁に水切り瓦を用いた水切り 関川家住宅 米倉 高知県高知市 19世紀初

日本の民家4農家Ⅳ 学研より

日本の民家4農家Ⅳ 学研より

▼けらばまで土佐漆喰でかため、水切り瓦を施した防風防火の商家(高知県安芸市内)

滅び行く民家より

滅び行く民家より

[腰壁を平瓦の大壁とする]

土塗壁の場合、雨による壁の剥落防止と柱際からの雨水の進入を避けるため、雨がかかりやすい腰壁部分を、高さ1間程度まで板や平瓦の大壁仕上げとする(軒桁近くまでの地域もある)。

なまこ壁:耐水性のある瓦の四隅を釘留めにして、釘と目地を漆喰でかまぼこ型に盛り上げる。形状がなまこに似ることからと云われる。

瓦を45度傾けて貼る菱張りや四半貼しはんばりは、水平の目地より水はけがよい。

▼建物の隅やけらば、窓まわりをなまこ壁で補強する。(岡山県倉敷市連島)

滅び行く民家より

滅び行く民家より

▼旧矢掛脇本陣高草家 内倉・東壁 岡山県小田郡矢掛町19世紀初

『少し横長な長四角の瓦を使うのはなまこ壁では古い形 写真・文ともに日本の民家7町屋Ⅲ 学研より

▼旧大原家の土蔵 岡山倉敷市19世紀初

『棟ごとに屋根の高さや水切りの高さを変えて外観に変化をつけている。』 写真・文共に 日本の民家7町屋Ⅲ 学研より

▼内子の町並みと本芳我家の土蔵の正面 愛媛県喜多郡内子町

黄味を加えた漆喰で仕上げ、雨に弱い部分をなまこ壁で補強する。写真左 日本の美術167 至文堂、右 日本の民家7町屋Ⅲ 学研より

▼なまこ壁のつくり方 日本の民家7町屋Ⅲ 学研より

[切妻屋根の妻面の保護のための雨囲い(雨除け板)]

▼土蔵の妻側の雨除け板(妻垂れ壁)(岡山県中国山地)とささらこ下見板の雨囲い(三重県伊勢市)

写真は共に滅び行く民家 より

写真は共に滅び行く民家 より

左:この土蔵の場合、屋根まで漆喰で塗り固め、その上に束を立てて置屋根をつくっている(置き鞘さやとも呼ばれる)。

右:ささらこ下見板の妻壁前面に、さらに同じ仕様の雨囲い:鎧板よろいいたを垂らしている。海岸地帯に多い。(三重県伊勢市)

小舞下地土塗りの工法は、真壁、大壁ともに、小舞下地造りに手間が必要で有り、さらに仕上り後の亀裂防止のために十分な乾燥が必要であり、施工期間が長くなる(一度に塗込まず数回に分けて施工するため、仕上がりまでに日数がかかる)。そのため、現在では小舞土塗壁に代る工法(ラスカット等の下地ボードに下塗り、中塗り、仕上げを行う)が用いられることが多い。

シーリング材に依存する仕様も増えているが、シーリングで水の侵入を完全に止めることはできず、先ず、水返し、水切り、水はけを考えた納まりを考えることが必要。

[板 壁]

板壁は、中世までは板材の確保が難しく、社寺建築などに限られる(伊勢神宮などの落し込み納めの壁)。

注 板材は、当初、素性のよい木材を割り、表面をチョウナなどで削り加工していたため、古代の建物に使われる板材は平角材に近く、きわめて厚い(2~3寸)。

一般の人びとが板材を用いるようになるのは近世以降である(製材工具が発達し、薄い板材が流通しだす)。

板壁には、土塗り真壁の外側に板張りを設ける場合と壁内は貫として板張りを行う場合(真壁、大壁)とがある。

▼真壁 「簓子ささらこ下見の図」と「縦板張りの種類」

滅びゆく民家 より

滅びゆく民家 より

板の張り方としては、縦羽目(相あいじゃくり、本実ほんざね、底目板、大和板やまといた打ち、重ね打ちなど)、横羽目よこばめ(相じゃくり:ドイツ下見、南京下見:重ね打ちなど)各種の方法がある。

上図では、「本実張り」を「相决り打ち」としている。

外壁の板壁は、関東では横張りが多く、関西の海岸に近い地域では比較的縦張りが多い。台風が多く、激しい吹き降りに見舞われるため、その際の壁面の「水はけ」を考慮したものと考えられる(縦の方が水が流れやすい)。

また、関西の板壁は大壁納めが多いが、関東では真壁納めも多く見られる。

○腰壁を板張りとする 高木家住宅・豊田家住宅 奈良県橿原市今井町

▼高木家住宅 玄関まわり縦羽目板張り

写真・図共に日本の民家 町屋Ⅱ 学研より

写真・図共に日本の民家 町屋Ⅱ 学研より

▼豊田家住宅外観・断面 東面外壁簓湖ささらこ下見張り

写真・図共に日本の民家 町屋Ⅱ 学研より

写真・図共に日本の民家 町屋Ⅱ 学研より

○壁面の全面を簓湖ささらこ下見で覆う。

▼田中家住宅 藍寝床あいねどこのための建物 徳島県名西郡石井町 1865年

写真・図共に 日本の民家4農家Ⅳ 学研より

写真・図共に 日本の民家4農家Ⅳ 学研より

特産の藍あいの葉を発酵させる藍寝床あいねどこのための建物。吉野川の氾濫に備えて石垣を高く積む。

○土塗り大壁の全面 簓子ささらこ下見板張り

▼旧中村家住宅:北海道檜山郡江差町 明治21年(1888年)

日本の民家5町屋Ⅰ 学研より

日本の民家5町屋Ⅰ 学研より

切妻造り、妻入りの土蔵造りの商家。土塗り壁の保護、修理が容易。

建物裏は浜に面している。主屋の壁面を覆う下見板(写真からはパネル化されているように見える)。

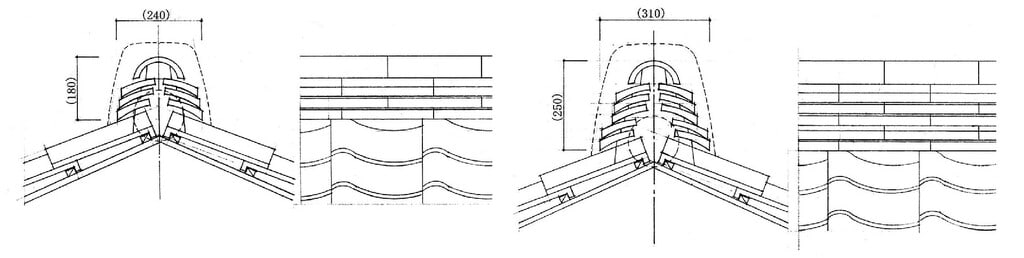

注 「働き寸法」=瓦の全長、全幅から「重ね幅」を引いた寸法(外面に表れ、雨のあたる部分の寸法)

注 「働き寸法」=瓦の全長、全幅から「重ね幅」を引いた寸法(外面に表れ、雨のあたる部分の寸法)

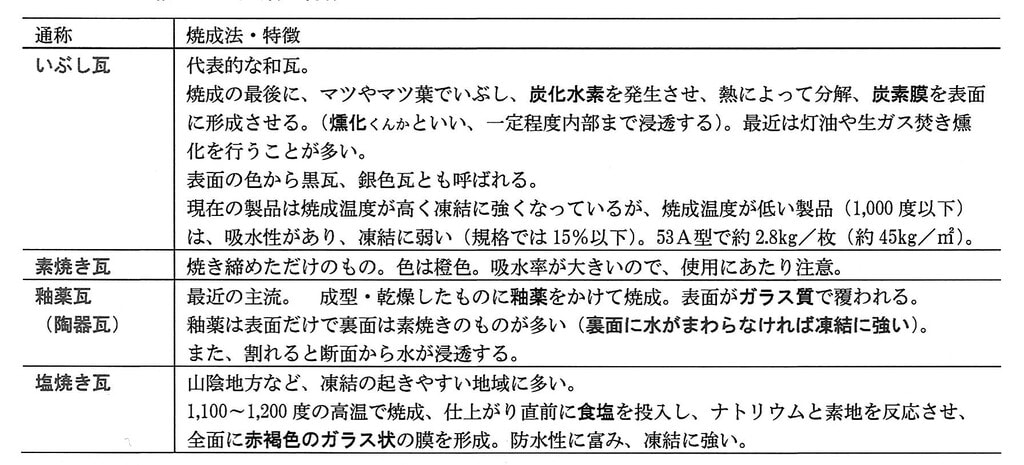

プラスチック面戸 断面と正面

プラスチック面戸 断面と正面  本瓦葺葺きの場合の面戸板 日本建築辞彙より

本瓦葺葺きの場合の面戸板 日本建築辞彙より