[4日夜に載せた記事の一部を補いました]

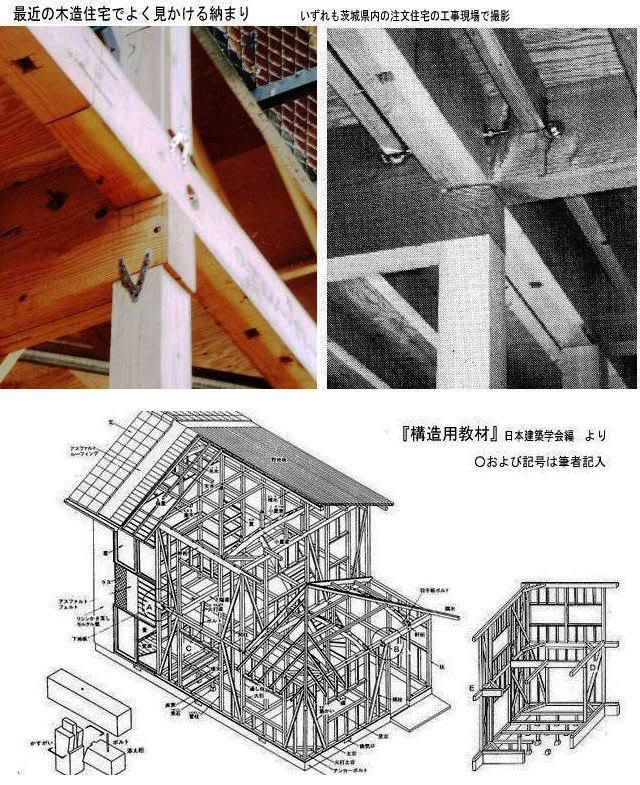

上の写真は、最近の木造軸組工法の住宅の工事現場で見かけた納まりである。

工事中の建物だから、当然「確認申請」をして「確認を得た」建物の現場だ。つまり、現行法令の規定を遵守していると認められた工事。

しかし、私には、きわめて危なっかしく見える。これでは、どんなに「筋かい」などの耐力壁が設けられていようが、いくら金物を添えようが、少しの揺れで(筋かいがあっても建物は揺れる)容易にはずれてしまう、簡単に壊れるように思えるからである。

このような納まりは、私の知るかぎり、かつての建物づくりでは決してあり得ない、やらない納まりだった(どうしてもしなければならない場合でも、もう一工夫ある納まりを考える)。

どうしてこういう納まりが行われるのか、かねがね不思議に思っていたのだが、あるとき、建築教育用の教科書、『構造用教材』(日本建築学会編)を見て合点がいった。

そこにこの写真と同じ納まりの図が、在来工法の架構図として紹介されていたのである(上掲右図のDと表示した箇所)。

教科書なのだから、いい加減なものは載せるわけがない。言ってみれば「推奨できる納まり」ということなのだろう。

図のA、B、C、D、Eも、最近の現場でよく見かける継手や仕口である。

たとえばA。この継手のある半間には角材の「筋かい」が入れてある。もしこの架構に左方向の力が加わるとどうなるか。階下の「筋かい」に押されて横材は持ち上がる。階上の「筋かい」がその動きを押えきれるか?ぶりかえしの動きが加わるとどうなるか?これを繰り返せば、この簡単な継手(「腰掛け蟻継ぎ」のようだ)は、たとえ金物を添えてあっても、容易にはずれてしまうだろう。Bも同様、こっちの方がもっと怖い。

そしてC。この角材二丁合せは、上下をボルト締めにするように教材は示している(この図の左下の詳細図参照)。しかし、いかに強くボルトを締めようが、ボルト孔には逃げがあるから、この二丁合せの材は、先ほどの力が加われば容易に互いがずれてしまう。

第一、なぜ、横材の寸面をこのように頻繁に、しかも極端に(1のものを突然0.5にするなど)変えなければならないのか、それが力学的に合理的だからか、それとも材積の点で経済的だからか?鉄骨造やRCでは絶対にこのようなことはしないだろう。

そしてD。これが写真の納まりを広めた元の図。

Eも一見納まっているように見えるが、それはその柱が「通し柱」のとき(ただし、仕口次第)。この架構図では、階下、階上別の柱、「管柱」としている。つまりDの上に柱を立てているのである(左側の写真は、実はこのような箇所)。

このような架構・工法:通称「在来工法」が、当然のように流通するようになったのは、そんなに古いことではなく、まだ50余年。

「在来工法」が隆盛を極める前は、別の工法があたりまえだった。世に「伝統工法」と呼ばれる工法である。

いったい、なぜ、この「伝統工法」が「在来工法」に取り替えられてしまったのか。そこには必然的な理由があったのか、合理的な理由があったのか。

この点について、ここしばらく、いくつかの事例を示しながら触れてみたい。