[図、写真の出典追記]

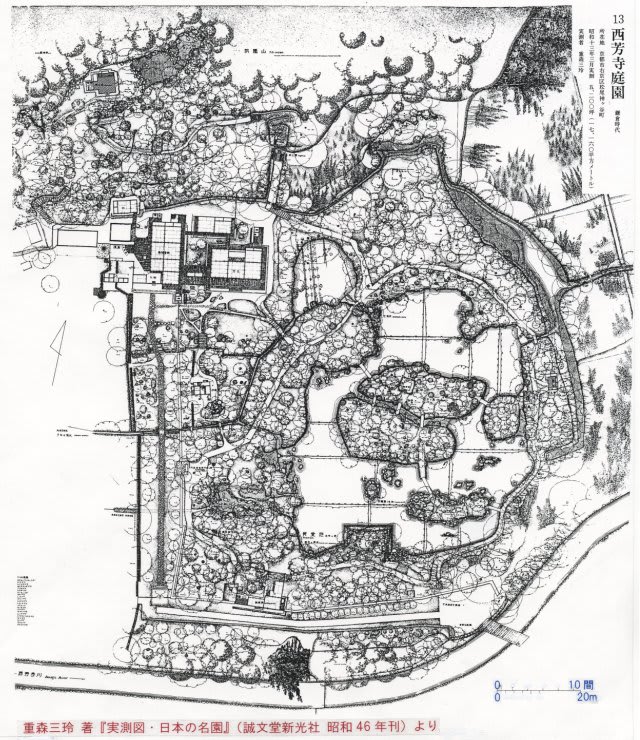

西芳寺をモデルにした建物には、「鹿苑寺」のほかに、足利義政の東山殿がある。銀閣のある「慈照寺」である。「慈照寺・東求堂」内の「同仁斎」は初期の「書院」として有名だが、「東求堂」は、ほぼ同じ頃独自に発展していた禅宗寺院の「塔頭(たっちゅう)」の「方丈」建築と関係があるようだ。

註 「塔頭」と「方丈」

「塔頭」:禅宗寺院で、高僧の没後、弟子が師の徳ををしのび

塔の頭(ほとり)で営む房舎の総称

「方丈」:住持の居所を言う

2月24日に尺度の話で例に出した東福寺・竜吟庵方丈が、現在最古。

なお、その記事で、1387年造立と記しているが、これは

塔頭・竜吟庵の造立時期で、方丈は1428年(応永35年)前後の

建築と思われる。誤解を生む記述だったので、ここで追記。

また、この建物は、「方丈」ではなく「塔頭客殿」と呼ぶことも

ある。

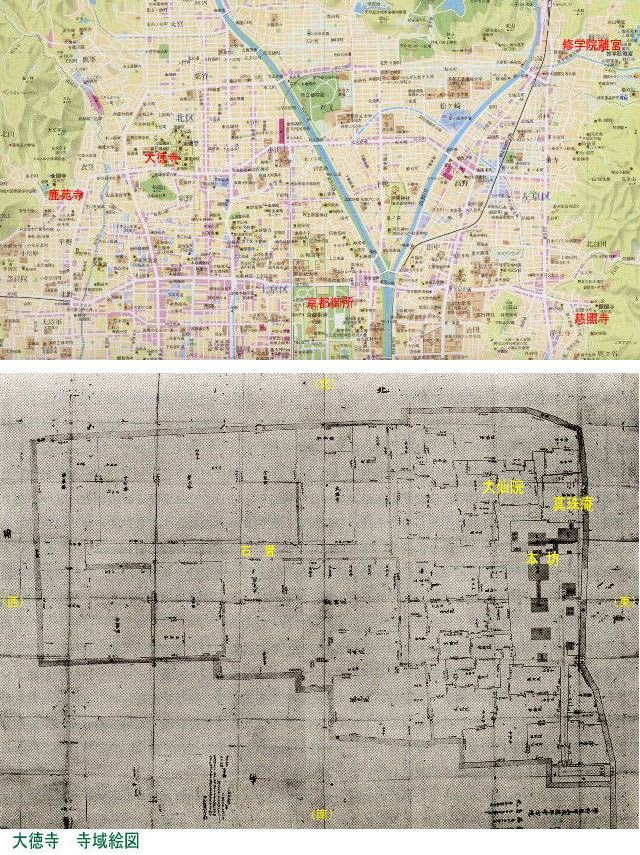

「方丈」として竜吟庵に次いで古い建物は、京都の北西、鹿苑寺の東、大文字山の近くの「大徳寺」寺域にある塔頭「大仙院」の本堂・方丈で、1513年(永正10年)頃の創立。「竜吟庵」との間にはおよそ80年強の空白がある。

「大徳寺」には塔頭が数多くあり、いわゆる「書院造」を観るには最高の場所。

「大仙院」はその一つで、枯山水の庭で知られている。

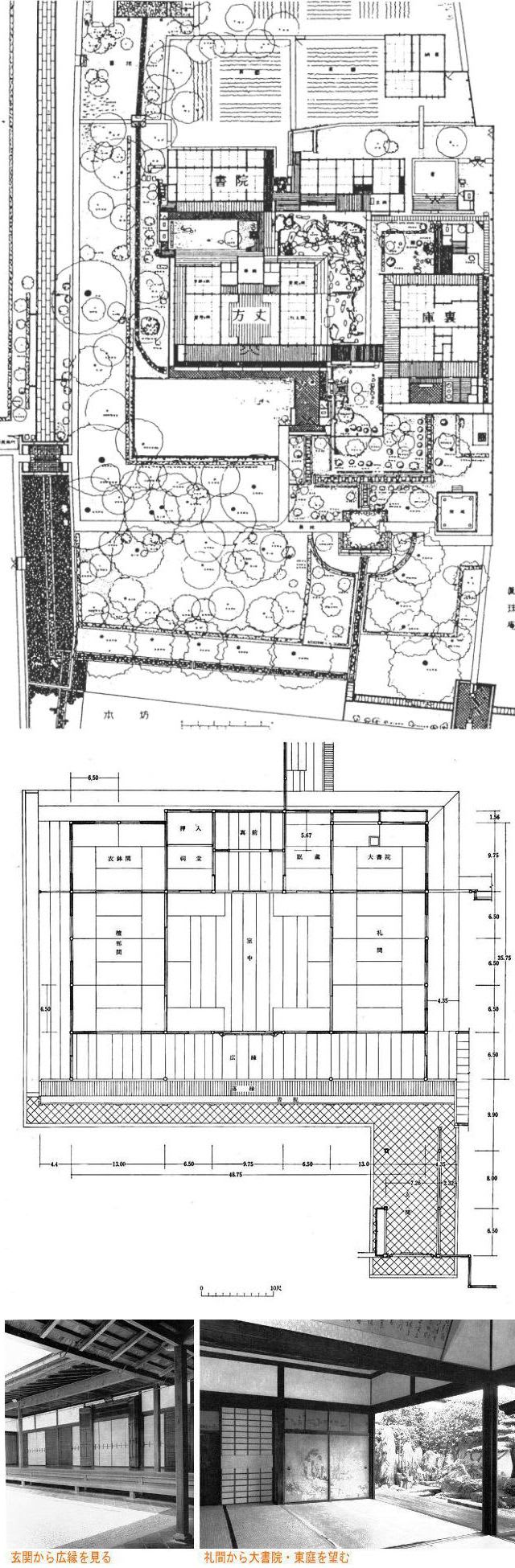

上掲の図は、「大仙院」の配置図と方丈の平面図。

「大仙院」は「大徳寺本坊」のすぐ裏手に、塔頭「真珠庵」と並んである。

写真は「方丈」の玄関から望んだ「方丈」南面の広縁と、「方丈」東北隅にある大書院(と言っても六畳大)越しに東庭:枯山水を見たもの。

註 配置図は、重森三玲「実測図・日本の名園」

平面図と写真は、「日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰ」

より転載。

普通、「大仙院」は、禅宗の思想を背景に、枯山水を主題につくられた建物のように説明されるが、そうではないだろう。

配置図でも分るように、「大仙院」は、方丈を中心に据え、その東側と背後:北側に、住持の日常生活の場である「庫裏」「書院」を分棟型で建て、相互を渡廊下でつないだ構成となっている。

「方丈」南面の庭は当初から庭として考えていたと思われるが、現在枯山水に作庭されている場所は、多分当初は建物間のいわば「隙間」にすぎなかったのではなかろうか。

なぜなら、この時代には、このような分棟型の建物配置が、まだ普通だったからである。3月17日に紹介の寝殿造:「

東山三條殿」の配置の延長上にある言ってよい。

「方丈」、あるいは「庫裏」から背後にある「書院」へ行くには、「方丈」東側の「隙間」に面した「縁側」をたどり、左に折れて「渡廊下」を渡ることになる。この過程を繰り返すうちに、この「隙間」を、個々バラバラの空間としてではなく、「方丈」南面の庭から続く連続した空間として捉え、それを水の流れに見立てる発想、南面の広い場所から上流へ遡る発想が生まれた、と考えるのが自然である。そうすることで、個々バラバラないわば《無意味な隙間》に過ぎなかった空間が、一挙に「意味ある空間」へ変るからである。もちろん、その見立ては、禅宗思想が影響しているのは確かである。

このような考えに基づく建物づくりは、やはりこの時代に生まれた「茶室」およびその「露地」にも見ることができる。

寝殿造では、「隙間」に「〇〇坪」のような名前が付けられていたようだが、このように「隙間」を「連続した空間」として捉える発想にまでは至っていなかったのではないだろうか。

註 大仙院と同じ時代の建物で、寝殿造風な分棟型の例に、

醍醐寺の三宝院がある。

いくつもの「隙間」が生まれ、化粧はされているが、

大仙院のような「見立て」にまでは至っていない。

このような発想の発生は、空間認識の大きな進展と考えてよく、その後の日本の建物づくりにとって大きな変革の礎となったと考えられる。

現に、時代がさらに下ると、大規模の建物をつくるにあたり、分棟型を離れ、当初からこのような空間認識の下で構想を練る方法が生まれてくる。

「桂離宮」もその例であるが、私には「桂離宮」よりも優れていると思える塔頭が大徳寺境内にある。小堀遠州の作「孤篷庵」である。