*******************************************************************************************************************

かなり間が空いてしまいましたが、Late medieval roof cobstruction の 最終項を載せます。前回とあわせお読みいただければ、と思います。

Side-purlin roof

Side-purlin roof とは、垂木の側面に、垂木相互の暴れ防止のために添える添木:補強の横材であると推察します。

以下の図を参照ください。通常のpurlin:母屋とは異なり、屋根の荷重を承けるのが主たる役目ではないと考えられます。

ケント地域で Side-purlin が見られるようになるのは、かなり遅れる。地域によると、比較的大きな建物で、14世紀の第二四半期に crown post に代って使われるようになるが、ケントにはその事例はない。 1340年代の PENSHURST PLACE の屋根では、crown post と併用されているが、典型的なケントの事例とは言い難く、後継事例もない。

イギリス各地の初期の Side-purlin roof の多くは、高い繋梁に至る斜材:brace との併用が目立つ。しかしケントでは、このような斜材が用いられる場合でも IGHTHAM MOTE や COBHAM COLLEGE の例のように、その上に crown post が設けられることがあり、また WOULDHAM の STARKLEY CASTLE や WROTHAM の YALDHAM MANOR のように、垂直方向の部材が見当たらない例もある。

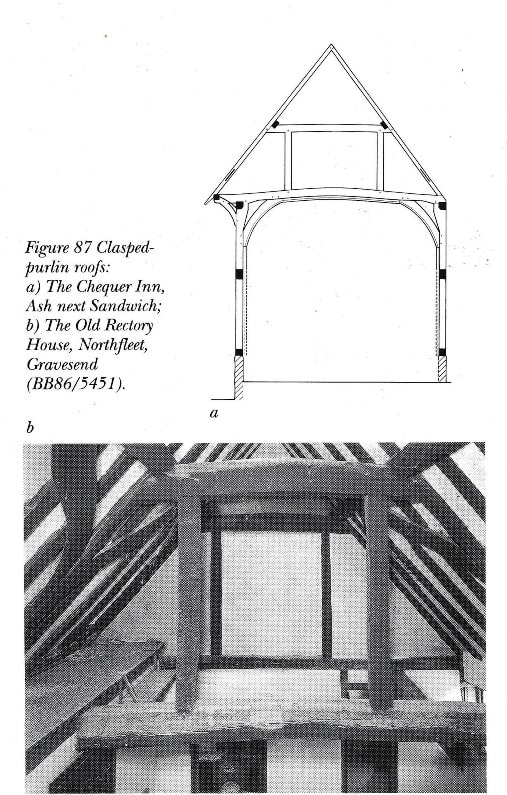

これらの事例は石造であるが、中流以下の人びとの木造架構の建物に用いられるSide-purlin roofは、多くの建物に使われるようになる15世紀後期まで知られていなかった。この工法は、初めに北西部で現れるが、多分 WESSEX 地方から入ってきたものと考えられ、ケント東部で使われるようになるのは、16世紀も第二四半期になってからであろう。clasped purlin(下図参照)、queen-strut、wind-brace 併用の小屋組は、世紀の変り目に北西部で見かけるようになる。fig87b のNORTHFLECT GRAVESEND に在る1488~1489年建設の THE OLD RECTORY HOUSEや、SUNDRIDGE の DRYHILL FARMHOUSE 、NEOPHAM の OWLS CASTLE などがその例である。

clasped purlin

fig87のように、合掌材:垂木を中途で承け、垂木の暴れを防ぐために設けられる部材:垂木を「留める:clasp」:日本の母屋桁に相当と解します。

ただし、日本の場合に比べ、材寸が小さめですから、荷重を承けることよりも垂木の暴れ止め:位置の調整が主たる目的と思われます。

詳細な記録が為された SURREY には、clasped purlinの屋根を架けた事例が多数在り、西部よりも東部の方が進んでいる傾向がうかがえる。しかし、それを普及速度が遅かったからと見なすのは誤りで、比較的新しいclasped purlin roof を、ケント地域内の各地で見ることができる。東部地域には、WEALDEN 形式の2事例:1496~97年建設の CHARTHAM の DEANERY FARM 、SANDWICH 近傍の ASH の THE CHEQUER INN(fig87a) が在るが、この2例は似たような屋根をしている。他に、やや小さく、建設年代も遅いと思われる UPPER HARDRES の COTTAGE FARMHOUSE などが在る。CHRIST CHURCH 教区には、同様のclasped purlinの屋根がかなり遺っていると報告されており、また、CHARTHAM の DEANERY FARM は修道院によって建設されているから、これら東部地区の事例の発祥の由来には、教会が大きく関係しているものと思われる。

ここまで紹介してきた事例には全て、queen strut と wind brace があるが、建設年代が遅いと思われる他の事例は、必ずしもこの特徴を有さない。

16世紀の30~40年代の建設と見られる WALTHAM の ANVIL GREEN に在る DENNES HOUSE 、THE COTTAGE の2事例には、煙で黒くなった clasped purlin の屋根が遺っている。

ケント北部の BORDEN に在る SHARPS HOUSE にも crown^post の屋根を補強するために採用された clasped purlinの屋根 があるが、hall は昔の形のままだが、新しい部材は煙で黒ずんでいるから、改造は16世紀に入った頃に為されたのではないだろうか。

16世紀の中頃までには、Side-purlin roof は大半が crown^post roof に改造されたようである。ただ、世紀中期~後期の事例については、今回は、十分に調査・検討されてはいないが、数多くの clasped purlin roof の事例が見つかっている。これらは、特に cross^wing に見られる。いずれも、当初の建物を改造した事例に見られる:、CHILHAM の HURST FARM 、SITTINGBOURNE 近傍の NEWINGTON に在る CHURCH FARMHOUSE などがその例である。Side-purlin roofには別の形式もある。それは butt purlin :太めの母屋桁:を用いる場合で、そこでは、縦方向の部材が、繋梁と垂木の間に単に置かれているのではなく、主要な垂木に枘でしっかりと留められている。この工法は、東部では1600年代以前に現われるが、ケント地域にはやや遅れて伝わったと考えられてきた。しかし太めの母屋を使う事例は特殊であり少なく、その用法はよく分っていない。

イギリスの他地域では、butt purlin :太めの母屋桁 は既に14世紀後期までに現れているが、ケントで最も早い事例は、CANTERBURY の石造の MEISTER OMER'S の木造屋根である。これは、1440年に枢機卿 HENRY BEAUFORTによって建てられた建物である。それから少し遅れてCANTERBURY CATHEDRAL の北西の TRANSEPT :翼廊(本体に対して直角に建つ棟の呼称)に建てられている。MEISTER OMER'S の木造屋根の建設年確定しているとは言い難いが、 butt purlin :太めの母屋桁 が、なぜその頃まで使われなかったのか、その理由は不明である。ケント地域が crown-post 形式 へのこだわりが特に強かったとは思えないから、上流階級の建物の建設や CANTERBURY CATHEDRALでの建築でbutt purlin が用いられなかった理由か分らないのである。

butt purlin 屋根が現れるのは全般に遅い。ただ、普通よりも上層の建物に例外が2例ある。いずれも1500年ごろか16世紀初頭に建てられた造りのよい arch-braced 屋根の建物である。それは HORSMONDEN の RECTORY PARK の cross wing と GOUDHURST の THE STAR AND EAGLE INN( fig88) である。

同じような事例が WOULDHAM の STARKEY CASTLE の石造の建屋に遺っていたが、既に改造されてしまった( fi9 89)。

同じようにbutt purlin :太めの母屋桁 と crown-post 形式 とを併用している事例は、一般的ではないが、SHAKESPEARE HOUSE でも見られるが、そこでは crown post はなく、arch brace と butt purlin が中央の collar purlin と一体になっている。

註 この部分、直訳しておきます。図がないので理解に苦しみます。

ほとんど同じ頃、単純な butt purlin は、数は少ないが、小さな建物で使われている。これらでは、普通の tie-beam の小屋組と太めの母屋桁と併用されている。FARRINGTONS では、wealden 形式の EDENBRIDGE BOOKSHOP の建物は、butt purlin が queen strut 、wind brace とともに用いられているが、。の建物は年輪時代判定法によると1476~77年よりも早い時期の建設とされている(fig 90a)。rocks 、east malling 、larkfield は総二階建の建物は1507~08年の建設と思われるが、この建物では小屋組二つはbutt purlin を使用し、もう一つは clasped purlin の小屋組としている(fig 90b)。垂直方向の安定性は crown strut が担い、wind brace が母屋桁から頂部を結んでいる。これらの屋根は、clasped purlin roof 工法の別種と見なしてよく、中世後に現われる butt purlin 屋根との類似点は少ない。これらの事例では、母屋桁は、梁間に主たる合掌材:垂木を承けるべく架けられ、他の垂木は母屋桁に単に架けるだけではなく、母屋に枘で留めている。ケント地域では、butt purlin がこれまでの想定よりも早くから用いられていたのは明らかではあるが、一般的な工法ではなく、中世後の形式として1600年頃に注目されるようになるまでは、影響は小さかった。

*******************************************************************************************************************

以上でLate medieval roof cobstructionの章は了となります。

次回からは、Form and function:the internal organisation of houses in the laye Middle Agesの章の紹介になります。

編集に時間がかかりそうです。ご了承ください。