12月5日の

『日本の「建築」教育の始まりと現在』で、「建築」の語は、本来はarchitectureの意ではなかった、と書いた。

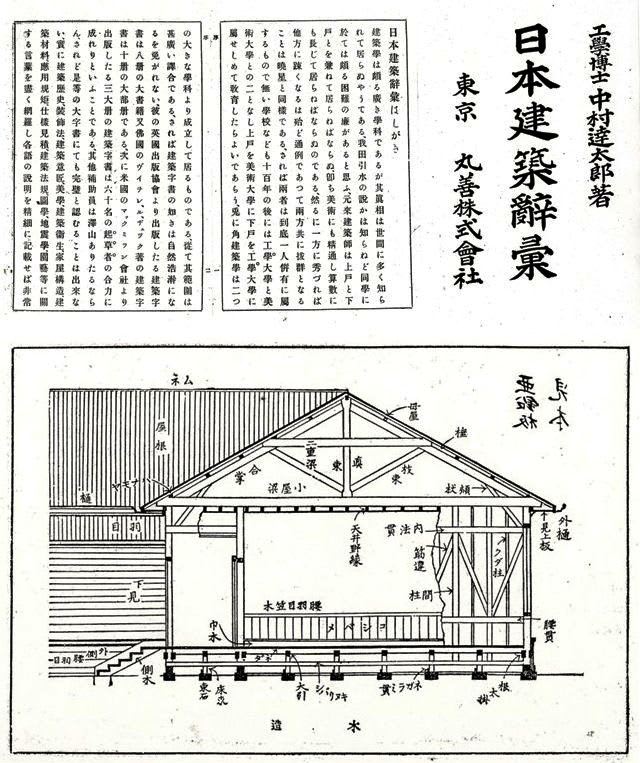

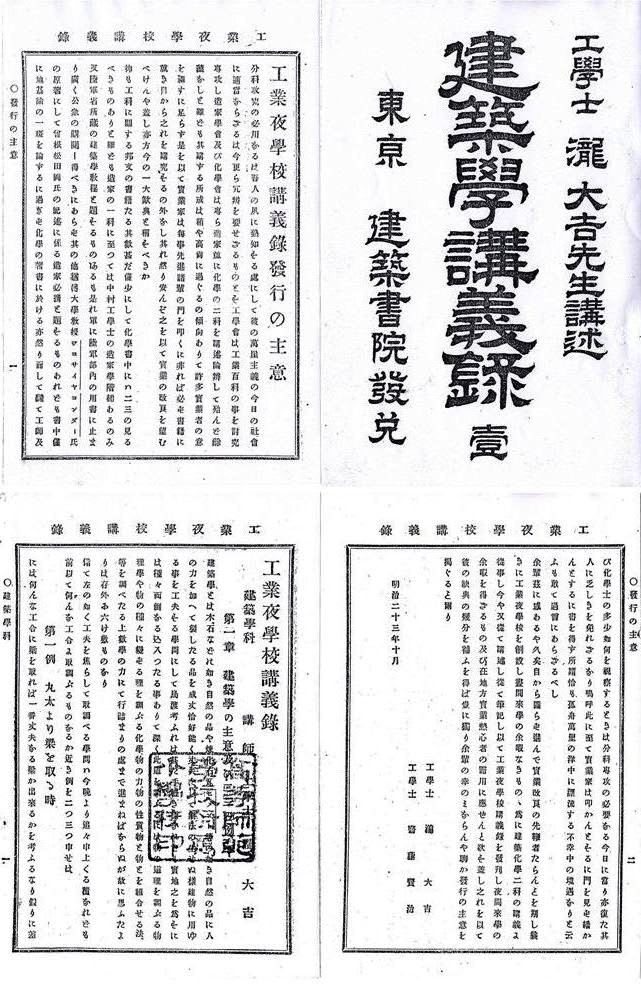

そして、「建築」が字の通り「建築」の意であったころの1890年(明治23年)、『建築学講義録』という著作が刊行されている。その「内表紙」と、その書の刊行の「主意」(目的)、第一章のはじめの部分が上掲のコピー。

これは、大阪に設立された「工業夜学校」の建築学科の講義の内容で、当初は月刊だったが、1896年(明治29年)に全三巻からなる合本が出版され、以後1910年(明治43年)まで、16版を重ねるロングセラー本であった。

著者の滝大吉は、1883年(明治16年)の工部大学校第6回卒業生だから、伊東忠太(1892年:明治25年卒業)の先輩にあたる。

工部大学校の卒業生は、他の官立学校の卒業生同様、そのほとんどすべてが中央や各県の官庁のエリートとして権勢をふるうのが常だった。

滝大吉も、当初は陸軍の嘱託として軍関係の建物づくりに関与していたが、1890年(明治23年)、大阪に「工業夜学校」を開設し、自ら建築学科で「建築学」を講義することになる。その講義内容をまとめたのが「建築学講義録」。

この「夜学校」の受講生は、主として、建物づくりにかかわる各職の職方・職人の人たち、同書では、「職人」のことを「実業家」と言っている。この語はまことに言い得て妙。官製のエリートたちが権勢をふるう前、日本の建物づくりは「実業家」:職人・職方に大半が委ねられていた。江戸幕府の作事奉行も、彼ら職人の技術・技能をよく知り、彼らを信じて指図をしていたことがいろいろな事例から分かる(現代の役人と大きな違い!)。

「実業者」:職人たちは、日本の「技術」とそれを適切に用いる「技能」を身につけていたが、新来の、しかも急速に導入される西欧式技術については知らなかった。

一方で、西欧化を至上命令としたエリートたちは、西欧式技術の《知識》は持っていたが、日本の技術は知らず(知る必要も認めず、ゆえに知ろうともしなかった)、もちろん自ら手を下して建物をつくる「技能」を持っているわけもなく、有能な職人の協力をかならず必要とした。

滝大吉は、この現実を身をもって知り、西欧式技術を、広く世に開示しなければならない、と考えたのである。

もっとも、官の側も、少し遅れて、西欧式建物を実際につくれる職人の養成のための「工業学校」、「工手学校」の開設の後押しをしている。

けれども、職人は、いつの時代でも、その性分:職人気質として、新しい技術の修得に目を輝かす。彼らが「工業夜学校」にすすんで通ったのは、かならずしも建物の西欧化に賛同したからではなく、むしろ、新しい技術の修得が目的であった。「建築学講義録」が16版を重ねるロングセラーになったのも、日本各地の職人:実業家たちが、競って西欧式技術を知ろうとしたからであり、今でも各地の代々職人のお宅を訪ねると、蔵の奥に、古びた同書が積まれていたりする。

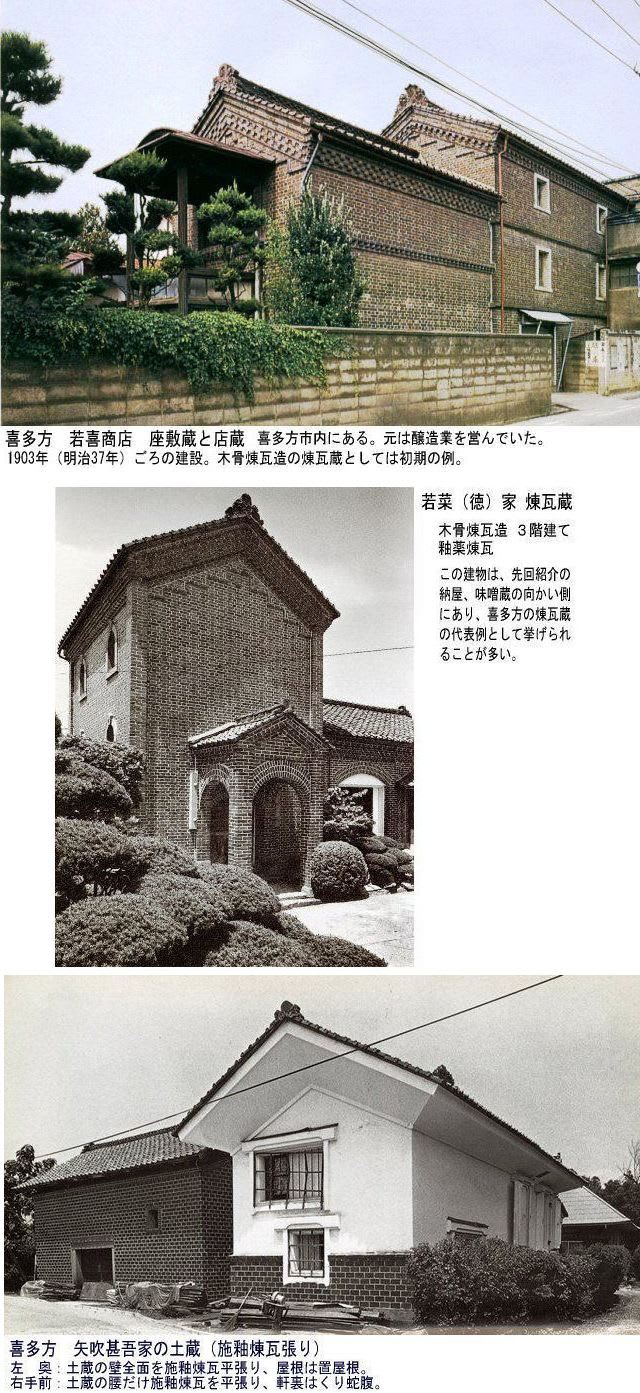

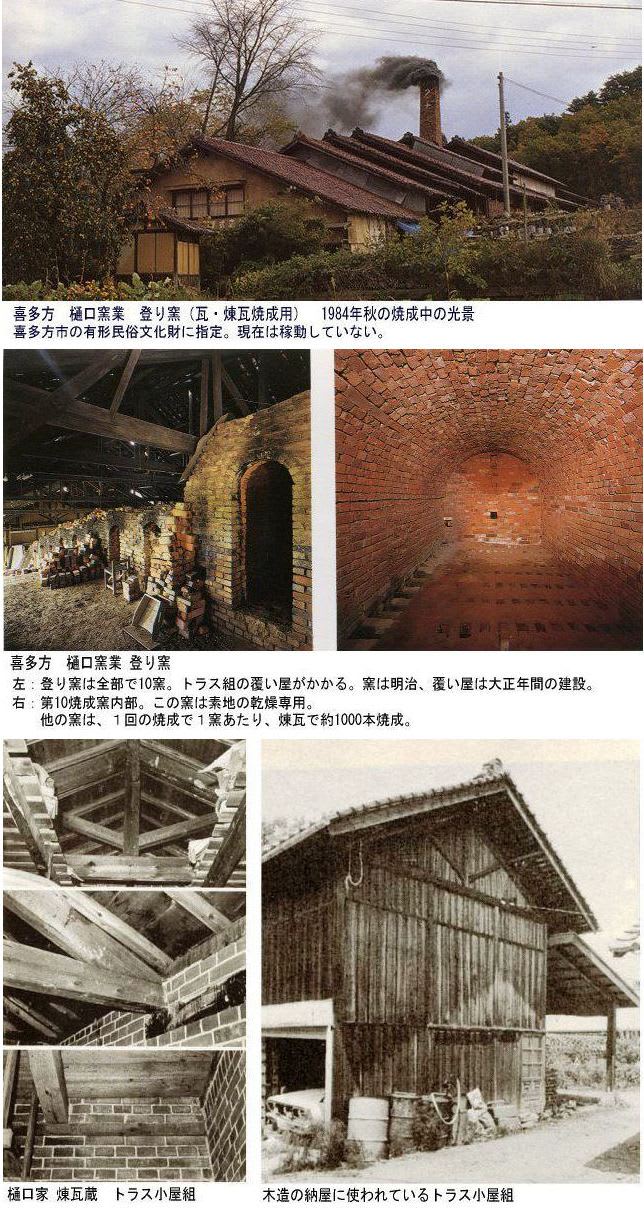

各地に、いわゆる「擬洋風」と呼ばれる建物があるが、それは、西欧式技術を身につけた職人たちが、自ら蓄えていた日本の技術にそれを融合してつくりあげた例が大半なのである。

さて、上掲の講義録の「主意」を要約すると、次のようになる。

「世の中では、かつての萬屋主義は不可という意見が強く、あえて反論はしないが、そうかといって造家の分野について言えば、高踏な話はいくらもあるが、実業者に役に立つ書物さえないではないか。これでは話にならないゆえ、この書を世に出すのだ。・・・」

また、「建築学の主意」では、

「

建築学とは木石などの如き自然の品や煉化石瓦の如き自然の品に人の力を加へて製したる品を成丈恰好能く丈夫にして無汰の生せぬ様建物に用ゆる事を工夫する学問」

とのまことに明快な解説が施されている。

これは、言うならば、「デザイン」ということばの本義に等しい解説だ。

ここで注目する必要があるのは、エリートたちが「どのような(様式の)建物をつくるか」という議論をしているにもかかわらず、「実業家」:職人たちは、それには興味も関心も示していないことである。

それは、彼らが「建物づくりの専門家」だったからである。彼らにとって「何をつくるか」は自明のこと、「いかにつくるか」が問題と言えば問題だったのだ。だからこそ新技術書が広く読まれ、そして、それゆえに「擬洋風」の建物をつくり得たのである。

では、彼ら「実業家」にとって、なぜ「何をつくるか」が自明であったのか。

それは、当時の「実業家」:職人は、常に人びとの生活と共にあり、そこにおいて、「何をつくるか」=「何をつくるべく人びとから委ねられているか」自ら検証を積み重ねていたからにほかならない。

実は、それが専門職の専門職たる由縁、そして「技術」「技能」はその裏づけのもとに、はじめて進展し得たのだ。

だが、新たな職種「建築家」:エリートたちの誕生とともに、かつての真の専門職は、単なる作業者に貶められ、そして彼らに蓄積されていたノウハウは、近代化の名の下に、切り捨てられ継承さえままならなくなってしまった。とりわけ、木造建築が受けた「被害」は、甚大である。

そして、それは、現在まで、尾をひいている。

追記 滝大吉は、わが国で最初に建築事務所を構えた人物である。