[今回は少し長くなります。][註記追加 8月24日 10.01]

[説明更改・追加 8月25日 9.09]

「軸組」ができあがると、次は「屋根」をつくることになります。

「屋根」の骨組を「小屋組(こやぐみ)」と呼んでいます。

註 「屋 根」:建物の上部の覆。中国では「屋蓋」などという。

「小屋組」:屋根を承けるために周壁の上に設ける構造。

「日本建築辞彙」の解説を意訳

「小屋組」について、「日本の建物づくりを支えてきた技術-2・・・・原初的な発想」では、詳しく触れませんでした。

「礎石建ての時代」になっても、その初期の段階では「掘立柱の時代」と大差ない方法が採られているからです。

そこで、今回まとめて、「原初的な小屋組」を見てみることにします。

◇ 建物の形にかかわる日本の気候の特徴

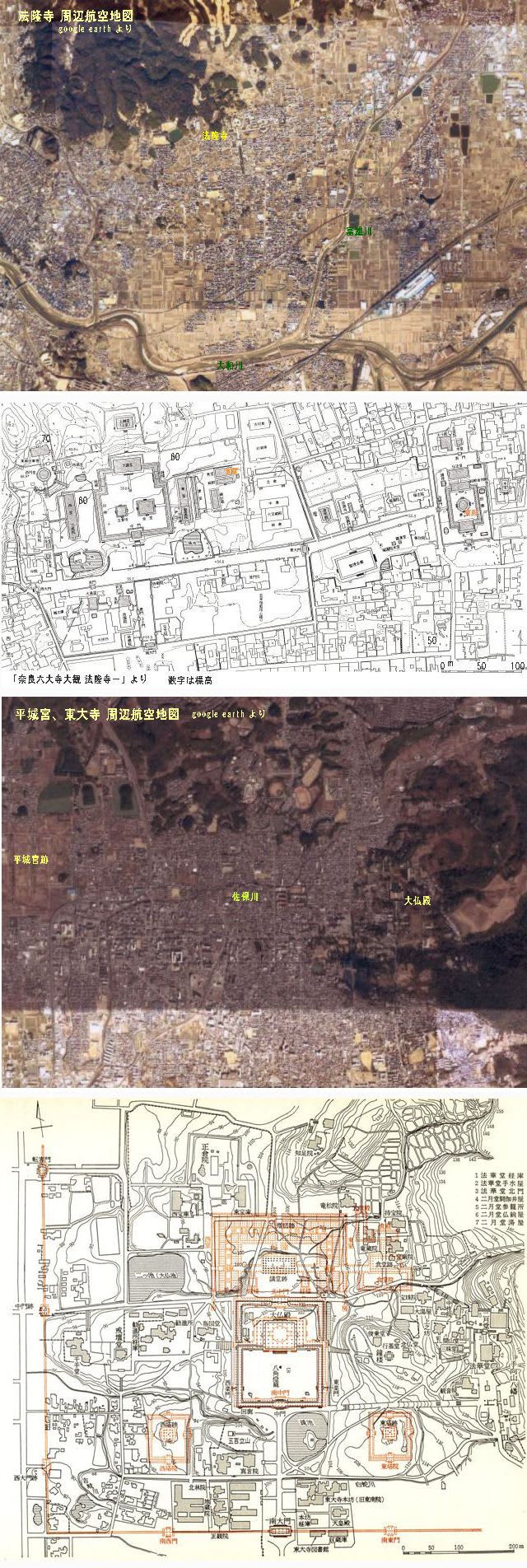

日本は雨が多いのが特徴です。また、日本は「高温・多湿」とも言われます。

各地域の「年間降雨量」と「年間平均相対湿度」を「理科年表 平成18年」(丸善)によって調べたのが以下の数字です(地域によって違いますが、最近約30年の平均値です)。

年間降雨量の平年値は、

ロンドン:750.6mm、パリ:647.6mm、ニューヨーク:1122.8mm、ロサンゼルス:326.9mm、西安(旧 長安):555.8㎜、北京:575.2mm、ソウル:1343.1mmなど、

これに対して日本は、

東京:1466.7mm、札幌:1127.6mm、大阪:1306.1mm、福岡:1632.3mm、鹿児島:2279.0mm、那覇:2036.9mmです。

このように、日本の降雨量は、欧米や古代の日本に影響を与えた中国・北部に比べきわめて多く、比較的近いのは朝鮮半島南部だけです。

一方、相対湿度の年間平年値は、たとえば年間降雨量の少ないロサンゼルス:70.8%、札幌と同程度の降雨量のニューヨーク:63.4%、に対して、札幌:70%、東京:63%、鹿児島:71%のように、湿度の年間の平均値には大きな差はありません。

そうでありながら、私たちが日本は「蒸し暑い」「湿気がひどい」と感じるのは、日本の気温が高いからだと考えてよいでしょう。

「相対湿度」が同じであっても、空気中に実際に含まれている「水蒸気の量」は、気温が高いほど多いのです(空気中の水蒸気の量で計る湿度を「絶対湿度」と言うそうです)。

たとえば、ロンドンの年間平均気温:10.0度、パリ:10.9度、ニューヨーク:12.7度、ロサンゼルス:18.2度に対して、札幌:7~10度、東京:15~17度、鹿児島:17~19度です(日本については、月別平均気温のデータによる数字です)。

つまり北海道以外は、日本は「多雨で高温、ゆえに多湿」なのです。

また、日本の雨は、単に降雨量が多いだけではなく、その降り方が、静かに降るのではなく、風をともなう:「吹き降り」となるのが常で、また短時間に多量の雨が降ることも珍しくありません。

当然、これらの状況は、建物づくりで考えなければならない重要な点になります。

その第一は、屋根のつくりかたに関係します。このような降り方の雨に対して、建物は備えなければなりません。

これに対する最も簡単、単純な方法は、屋根仕上げ(「屋根葺き材」と言います)にどのような材料を使うかにかかわらず、屋根に傾斜:「勾配」をつけることです。

「水は高きから低きへ流れる」という「原理」に従った、屋根面に降った雨水を屋根の外にすばやく流しだす最も簡単な方法だからです。

さらに、「吹き降り」に対しては、壁からの屋根の出:「軒の出」を深くするのが、最も簡単な方法です。これについては、今回は書きませんが、いずれ書くことになります。

◇ 屋根の傾斜:「勾配(こうばい)」のつくりかた

では、どうやって「勾配」をつくるか。

人びとが最初に考えたのは、据えられた「梁」の上に、木材を「逆V字形」に組む方法です。

組まれた「逆V字形」を「又首(さす)」あるいは「合掌(がっしょう)と呼びます。

なお、「又首」は、古い書物では「扠首」という字を書いています。

註 「扠首」:「日本建築辞彙」の解説

丸太ナドヲ交叉シタル合掌形ノモノヲイヒタルナラン

農家ノ茅葺屋根ノ丸太合掌ヲ扠首トイヒ居ルハ其名残ナラン。

今ハ上方ノ交叉セザルモノヲモ斯ク称スルコトトナレリ。

神社ナドノ妻二アル∧字形ハ今イフ扠首ナリ。又コレヲ

「豕扠首(いのこさす)」トモイフ。ソノ一方ノ木ヲ

「扠首竿(さすさお)」トイフ。

「豕扠首」とは、上掲写真の「妻室」の妻面の形のことで、

「一方の木」とは、∧字形を構成する片側の材のことです。

「豕扠首」は、後に「神社」の「格式」を示す「形式」の

一つとなり、「辞彙」の説明はそのことを指しています。

なぜ「豕」と付くのか、その意味は分りません。

[註記追加 8月24日 10.01]

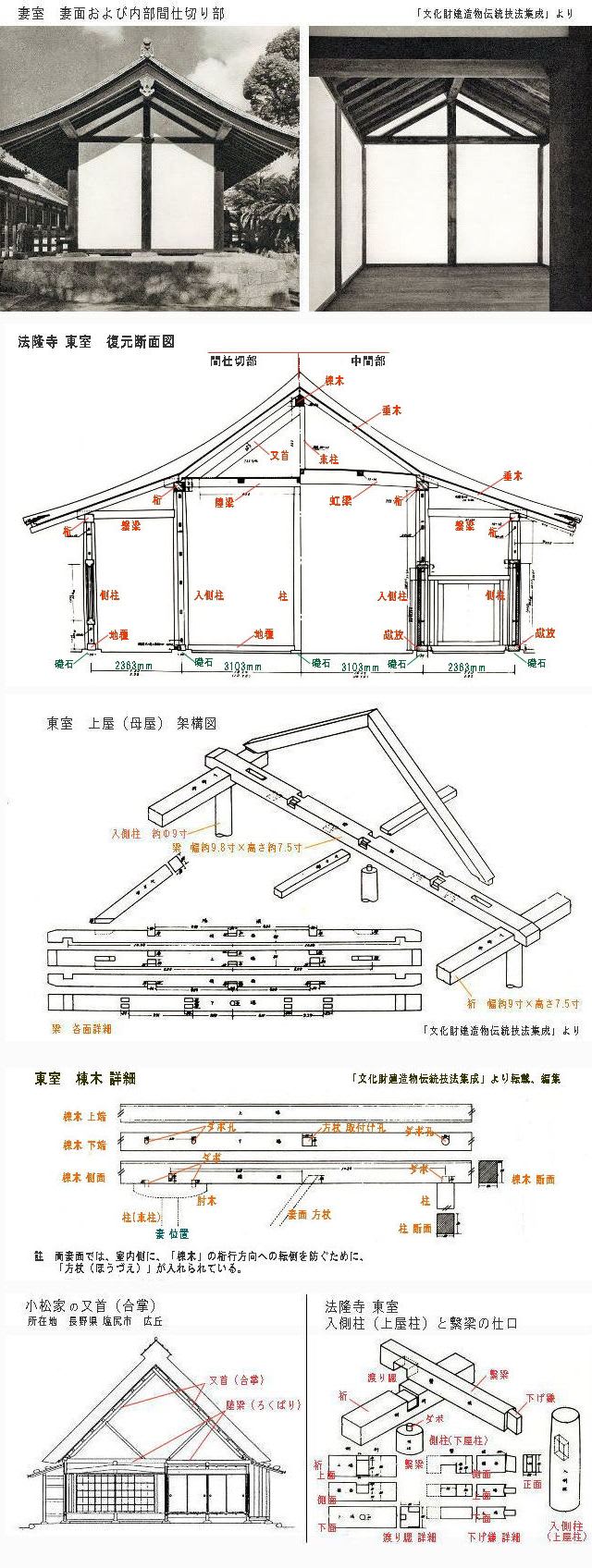

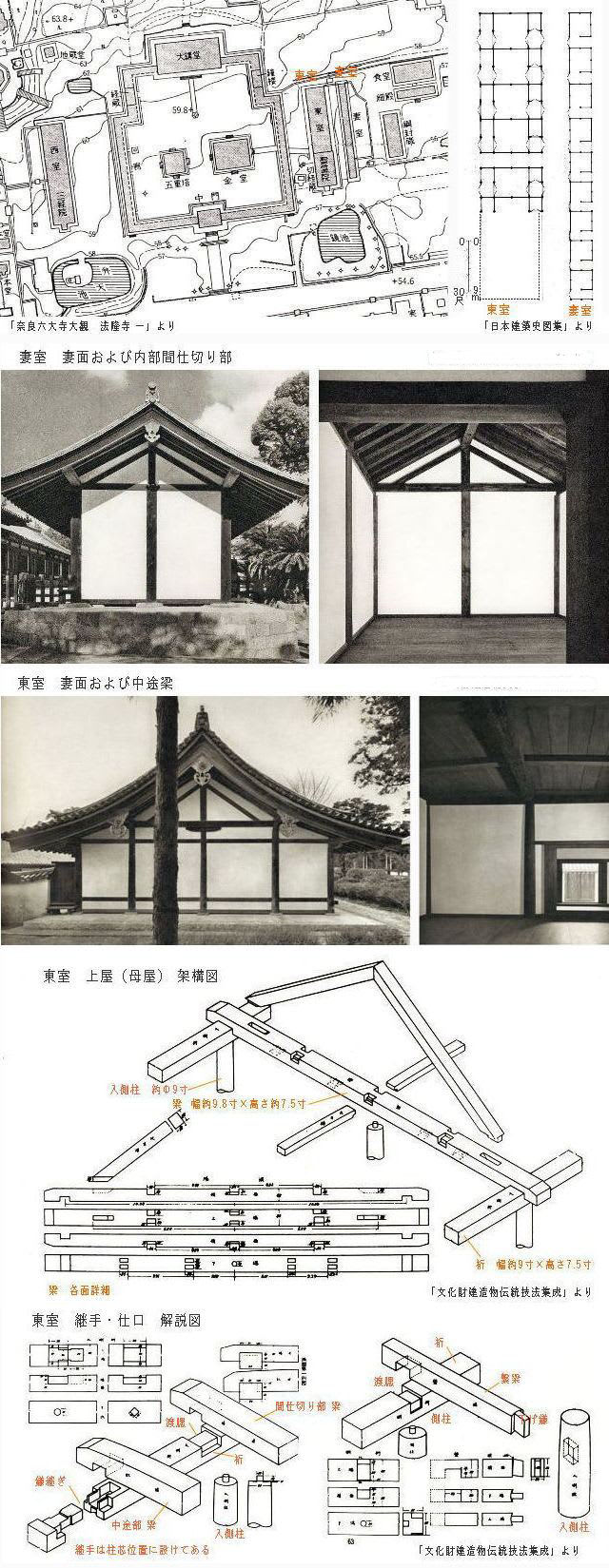

上に「法隆寺 妻室」の妻面外観と内部間仕切部の壁面の写真、および「法隆寺 東室」の「断面図」と「架構分解図」を載せてあります。「写真」と「架構分解図」は前回の再掲です。

「断面図」で分るように、「東室」の「上屋(母屋・身舎)」の「又首」は、45度に近い急な「勾配」で、「垂木」の「勾配」は、それよりもほんの少し緩くなっています。

一般に、屋根の「勾配」は、水平10に対して垂直にいくら上がるか、たとえば、水平10に対し5上がる勾配なら[5/10]で示し、これを「5寸勾配」と呼んでいます。

図上で計ると、「東室」の場合、「又首」の勾配は上屋部分で、おおよそ[7.5/10]、「垂木]は約[7/10]、「下屋」の「垂木」は約[3/10]です。

また、「妻室」は「又首」が約[5.4/10]、[垂木]が約「5.5/10」のようです。

註 「修理工事報告書」には数字が出ているはずですが、

今、手許にないので、上記の数字は、得られる資料の

図・写真から判定した数字です。

「東室」では、「上屋」と「下屋:廂・庇」では勾配が異なり、屋根が「逆への字」形になっています。

これは、「下屋」を「上屋」の勾配と同じにすると、軒先が低くなりすぎ、それを避けるために「上屋」の高さを上げると、室内が異様に高くなってしまうので、室内高が適当で、軒先の高さも丁度よく、しかも「水捌け(みずはけ)」もよい、という要件を叶える策として採られた方法と考えてよいでしょう。

「東室」では、「垂木」の上に張った「下地板」(「野地板(のぢいた)」と言います)の上に「葺土(ふきつち)」敷き、「逆への字」を曲線に整形し、瓦を葺いています。これが「屋根の反り」にほかなりません。

「屋根の反り」は古代の人びとに好まれたようで、後には「屋根の反り」をつくりだすために、下地になる骨格をわざわざ「逆への字」につくるようになります。「社寺」などはその典型と言ってよく、「反り」がなければ「社寺」ではないかのように、言わば「形式化」「様式化」が始まります。

註 当初、降雨量の少ない中国から移入された方法では、

屋根勾配は緩くつくるのが普通でした。

そのため、奈良時代につくられた建物の多くは、中国式の

緩い勾配の屋根でした。

しかし、多くは、日本の気候へ適応させるため、後に、

「唐招提寺 金堂」のように、急な勾配に変えています。

当初の緩い勾配を残している例には、

「新薬師寺 本堂」(奈良市内)があります。

(

「新薬師寺・・・・山の辺を歩く」で紹介しています)

註 中国の建物の屋根も「反り」がついています。

以下はまったくの私の推量ですが、中国の屋根の「反り」は、

ことによると、架構法と材料により自然と生まれてしまった

屋根形体の「形式化」かもしれません。

中国で、間隔を広く開けた「棟木」から「軒桁」の間に

「丸太」の「垂木」を狭い間隔で並べる架構法を見かけました。

「丸太」によく使われているのは「楊樹」と言うのでしょうか

ポプラのような木です。中国には多いようです。

「丸太」の径は10~15cm程度だったと思います。

この木は、日本の杉とは違い、よく反ります。

反った「垂木」の上に小枝を横並べにして土を塗り瓦を葺くと、

自然の曲線(「懸垂曲線」)の反りのある瓦屋根になるのです。

[説明更改・追加 8月25日 9.09]

奈良時代の初めの建物には、円形の「垂木」が使われていますが、

これは中国建築の「垂木」の影響で、四角につくった「垂木」を、

軒先だけわざわざ円く加工したりさえもしています。

「形式」「様式」の言わば「恐ろしさ」と言えるかもしれません。

◇ 「梁」~「又首」~「棟木」まわりの「仕口」

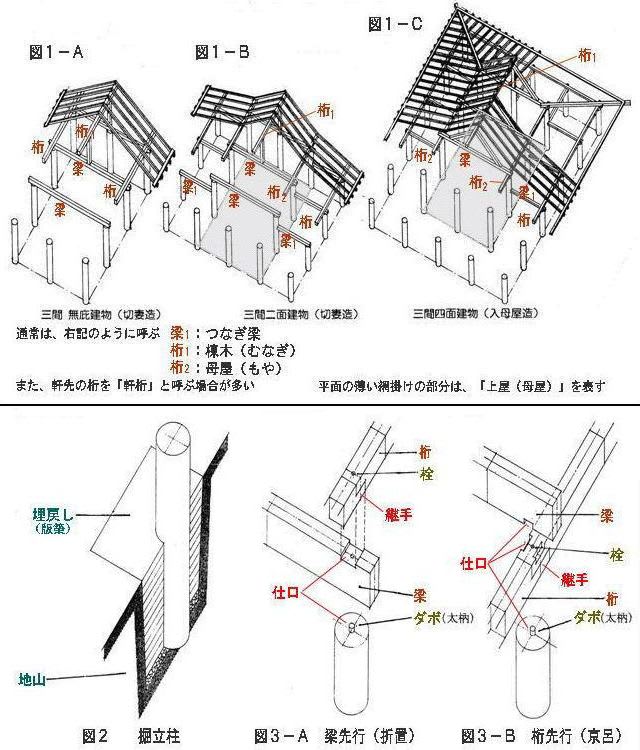

1)全体の構成

「東室」は、「京呂組」で軸組をつくり、間仕切り部の「梁」は角形の木材を扁平に使って「桁」に「渡り腮」で据え、その上に角材で「合掌」をつくり、「合掌」の頂点に「棟木」を据えています。

ただ、「東室」では、間仕切壁~間仕切壁の中間の位置では、「虹梁(こうりょう)」の上に「束柱(つかばしら)」を立て、「棟木」を受ける形を採っています(上図の「断面図」「棟木の分解図」参照)。

つまり、「東室」では、「又首」形式と「束柱」形式が交互に並んでいることになります。

註 「束柱」は、ただ「束(つか)」と呼ぶことがあります。

また、「小屋組」に使う「束(柱)」を「小屋束(こやづか)」

「床組」に使う場合には「床束(ゆかづか)」と呼びます。

「束」とは握りこぶしをつくったときの「四本の指の幅」を意味し、

そこから「短い」という意味で使われます。

ゆえに、「束の間」=「わずかの間」、「束柱」=「短い柱」。

現在は、一般に「束柱」で「棟木」「桁」を受ける方法を採り、

「又首」で受けることは滅多にありません。

「妻室」では、間仕切り部、中間を問わず、すべて「又首」で「棟木」を受けています。

「棟木」が据えられると、「棟木」から「桁」へ、「垂木」が渡されます。

2)「又首」と「梁」の「仕口」

「又首」は、平面上に置いて上から押さえると(力をかけると)、逆V型は開こうとしますから、それを防がなければなりません。

そこで、「又首」の下端に「枘(ほぞ)」をつくりだし、「梁」に彫られた「枘穴」に差します。そうすると、力がかかっても、開きを止めることができます。

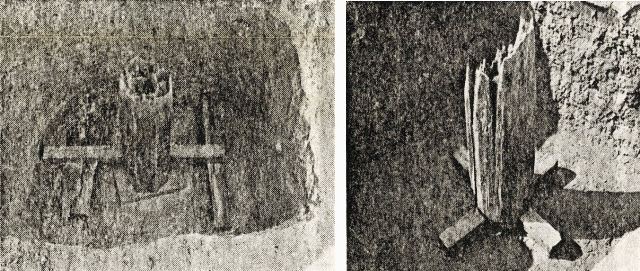

同様なことを、上掲の農家住宅「小松家」でも行なっています。

ただ、その場合は、「枘(ほぞ)」をつくりだすことはせず、もっと簡単です。

多くの茅葺屋根の農家住宅で行なわれていますが、「又首」を丸太でつくり、丸太の下端を鉛筆を削るように削って尖らせ、それを「梁」に彫った孔に差すのです。

孔に差したあと、さらに「又首」の外側に小さな「杭」を打ったり、あるいは「桁」を「又首」の足元のすぐ外側に流したりすることもあります。

いずれにしろ、「又首」が開くことをいかにして止めるか、を考えているのです。

こういうやり方を知ったら、おそらく、机上で考え、現場を見ようとしない現在の構造の《専門家》の多くは、「ただ置いてあるだけなんて、危険極まりない」、「梁に緊結しなさい」と言うに違いありません。

ところが、このような「仕口」が壊れた、例えば茅葺屋根が風で浮き上がったり吹き飛んだ、などという話は聞いたことがありません。

それは、屋根全体の重さが、浮き上がりに対して十分抵抗しているからだ、と考えてよいでしょう。だから、ただ「又首」先端を「梁」に差して置くだけで、「梁」に縛り付ける、などの策は採ってこなかったのです。

現在の《専門家》は、得てして、組まれた全体を見ようとせず、部分だけを見て、いわば「余計な」《補強》の心配をすることが多いのです。

3)「又首」と「棟木」の仕口(上掲の図参照)

「又首」と「棟木」の「仕口」は、「又首」頂部の三角形に尖った箇所に、「棟木」の下端に孔を彫っておき、それをかぶせる方法で納めています。

孔の大きさは、「又首の斜材の幅」×「棟木の上端から逆算した所定の深さ」で、「棟木」が安定して据わるために、三角形状に彫ったのではないでしょうか。いずれにしろ、「又首」頂部がすっぽり全部孔に入っています。このように、片方の材の全断面が入る孔を彫るような細工の仕方を「大入れ(おおいれ)」と言います。

「又首(竿)」頂部の二材の接点の「仕口」は「突き付け」で、「棟木」が「大入れ」でかぶさることで固定されたのだと思われます。

なお、「妻室」では、上掲の写真のように、妻面や間仕切り部では、「又首」下に、「梁」から「束柱」が設けられています。ただ、この「柱」が力を受けているとは考えられません。

なお、こういう形をした妻面が、冒頭の註で触れた「豕扠首」と呼ばれる形体なのです。

註 「束柱」は、「梁」に「ダボ」で据えていると思われますが、

「又首」頂部下端の納め方は、図や写真からは分りません。

また、妻面では、室内側に、「束柱」~「棟木」に斜めの材:「方杖(ほうづえ)」が設けられています。これは、「棟木」の桁行方向の転倒防止のためで、

間仕切り部でも、必要に応じて設けられていたようです。

4)「棟木」の「継手」

長手に架かる「桁(母屋桁を含む)」「棟木」は、1本で通すことはできませんから、「継手」で継ぐことになります。

これについては、先回の「原初的な軸組」で触れましたが、補足すると、「東室」では、「虹梁」~「虹梁」(「房」の中間~「房」の中間)を1本として、「虹梁」上で(「中間柱」上で)「鎌継ぎ」で継ぎ、「妻室」では、「間仕切壁」~「間仕切壁」を1本として、「梁」上で継いでいたようです。

「妻室」の場合の「継手」は、説明にありませんが、先回も書いたように、「東室」より簡単な「合い欠き・栓打ち」だったかもしれません。

5)「垂木」

「垂木」は、「棟木」上で合掌型に組まれます。

単なる「突き付け」から、「合い欠き」で「込栓打ち」、先端を縦に3等分し、片方はその両側を残し、他は真ん中を残して両者を組み合わせ「込栓」を打つ「三枚組込栓打ち」など、いろいろな組み方があるようです。

「桁」には釘で止められています。

「東室」も「妻室」も「垂木」だけで深い軒先をつくりだしています。特に「妻室」では、梁行の「柱間」1間とほぼ同じ長さの軒を出しています。

深い「軒」を出すのは、単に恰好:見えがかり:のためではなく、日本特有の「吹き降り」の際、雨が壁にあたらないようにするための方策です。

それゆえ、切妻屋根の妻面の「軒」(「側軒」と言います)でも、極力出を深くするようにするのです。

註 深い「軒の出」は、日本では、現在でも「吹き降り」に対して

また、陽射しの調節においても、きわめて有効な方策です。

しかし、最近はあまり見かけなくなりました。

一つには、西欧風の外観が好まれるから、そしてもう一つは、

「最新の科学技術(塗装、シーリング材、エアコン・・・等」で

対応できると考えるからでしょう。

◇ 「下屋(庇・廂)」を「上屋(母屋・身舎)」に取付ける

「下屋」は、断面図のように、「上屋」の柱(「入側柱(いりがわはしら)」と「下屋」の外側の柱(「側柱」)とを、水平の角材の「梁」(「繋梁(つなぎばり)」で結び、「上屋」の「桁」(現在の用語では「母屋」に相当します。「母屋桁」と言うこともあります)から「下屋」の「桁」へ、「垂木」を渡します。

この場所の仕事の要点は、「繋梁」の「入側柱」へ取付く「仕口」にあります。

「繋梁」が簡単に「入り側柱」からはずれてしまえば、「下屋」の「軸組」は倒れてしまう可能性があります。

「東室」で採られている方法は、きわめて簡単な仕事でつくれ、しかし容易にははずれないような「仕口」です。

「繋梁」の「入側柱」に取付く端部に、図のような「枘」をつくりだします。「枘」の幅は「梁」幅の1/3程度、高さ:丈は「梁」の高さと同じですが、ただ、その上端を先端:柱側に向けて斜めに削り、下端では同じ傾きで、先端から手前に削ってあります。「柱」側には、上端は「梁」の上端位置で水平に、下端は「枘」の下端と同じ形で斜めになった「枘穴」を彫ります。

「繋梁」を据えるには、「梁」の外側を持ち上げ加減にして、「枘」を「枘穴」に差込みます。「枘」は、「枘穴」の下端の斜面に沿ってすべって行き、納まります。次いで、「梁」が水平になるように降ろしてゆき、「渡腮」で「桁」に落とし込みます。それで完成です。その結果、「枘」の下端が「枘穴」の下端に引っかかり、簡単には抜けなくなります。

この「仕口」は「下げ鎌(さげかま)」の一種と言ってよいと思います。

さらに引抜を防止を完全にするために、「枘穴」の上端に「楔(くさび)」を打ち込む場合もありますが、「東室」では打ってありません。

実に簡単で、しかも目的を叶える見事な工夫と言わざるを得ません。

この「仕口」も、現場で考え出されたもので、机上では決して生まれない、想像もできないと思います。

◇ なぜ最初に「又首(合掌)」方式が採られたのか

「東室」も「妻室」も、「小屋組」の基本は「又首」方式です。

そして、古代の一般住居は遺構がありませんが、農家住宅の古いものを見ても、小屋組には「又首・合掌」が使われています。上掲の「小松家」もその一例です。

すでに先々項の註記で書きましたが、現在「又首」を用いる「小屋組」は、滅多に使われません。「束柱」を用いる「小屋組」の方が、簡単だからです。

では、なぜ、「束立組」よりも「又首組」が先行したのでしょうか。

これは私の推量ですが、「柱を用いるつくり方以前の木造の建物づくりの方法」を踏襲したのではないか、と思われます。

すなわち、簡単に言えば、「竪穴住居」の方法の踏襲です。

そこでは、最初、地面に直接「逆V型」、つまり「又首」を何組か設け、それに適当な葺き材で屋根を架ける方法が一般的でした。つまり、「屋根で覆われた空間」=「建物」であったのです。

しかし、大きな空間になると、つまり「又首」が大きなものになると、どうしても「又首」に「撓み」が生じます。おそらく、その「撓み」の補強のために、「柱」は出現した、と考えられます。

上掲の「小松家」はそう古いものではありませんが、断面図で分るように、その「小屋組」はきわめて明快・壮快です。

農家の建築には「合掌」を用いた例は多数ありますが、その多くは「棟」の位置に「束柱」:「真束(しんづか)」が立てられています。

しかし「小松家」の合掌には「真束」はなく、「合掌」頂部がすっきりしているのです。

そして、「束」がない代りに「陸梁」から斜めに「支え」が入っています。「撓み」を防ぐ「支え」としては理にかなった適切な位置に設けられています。

この「支え」は、斜めに設けなければならないわけではなく、「梁」に垂直に立てても、効率は悪いですが、役には立ちます(「又首」が撓むと、垂直に立てた「支え」は内側に傾こうとしますから、そうならないようにする必要が生じます)。垂直に立てたならば、それはすなわち「束柱」と呼んでよいでしょう。

「竪穴住居」でも、「又首」に「撓み」が生じる場合が起こり、その場合にもその補強がいろいろと考えられたに違いありません。そして、もしもその「支え」を、地面から垂直に立てることに考え至ったならば、それがすなわち「柱」です。そして、「柱」が「又首」の撓みで内倒れを起こすのを防ぐために、支え柱相互の頭を横材で繋ぐアイディアは直ぐに浮かんだものと思います。

それに気づいたとき、「柱の効用」が理解され、建て方の順番を変更して、先ず「柱」を立て、「横材」を上に載せかけ、それを受け材として「又首」を架ける方式へと変化したのではないかと考えられます(竪穴住居址には、柱穴がないものと柱穴があるものとがあります)。

そして、地面に着くのがあたりまえだった屋根は、地面から離れてもよいことにも気が付きます。

「柱の効用」が理解されれば、その先、「掘立柱」方式へと変るのは、もう目の前だったはずです。

けれども、「掘立柱」方式になっても、屋根の骨組のつくりかたについては、「又首・合掌」方式が、どうしても頭から離れず、それをずっと踏襲してきたのではないでしょうか。

大変長くなりました。次回は、この先の展開について。

次回へ続く