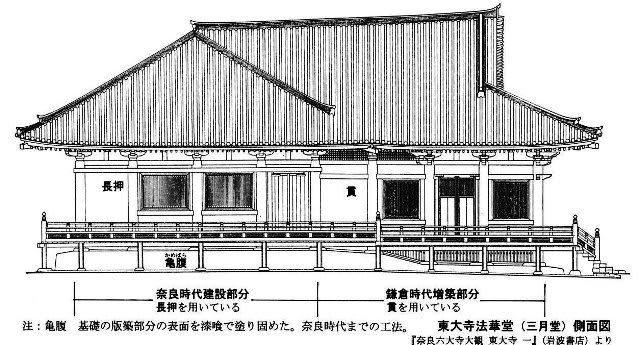

奈良時代の寺院では、中国にならって版築で基壇をつくったけれども、直ぐにやめてしまったことを如実に示す事例がある。上掲の東大寺・法華堂である。

この図は側面図。向って左側は奈良時代の建築、右は鎌倉時代の増築部分で、「大仏様」でつくられている。

奈良時代の建物は、かなりの厚さで基壇がつくられ、表面を漆喰で塗り固めてある。亀の腹に似ていることから「亀腹(かめばら)」と呼ばれている。

右側の鎌倉時代の建築では、礎石下だけの地形(地業)。

ここには、基礎の他にも、建設時期を象徴する注目すべき点が表れている。

すなわち、「長押(なげし)」による工法と「貫(ぬき)」による工法を比較することができるのである。

まったく違う工法でいながら、見事に統一がとれている。増築で、このようにできるということは、めったにない。

「長押」から「貫」への進展については、後に触れる予定。

なお、法華堂では、日光、月光など、素晴らしい仏像群を観ることができる(これらの仏像は、いずれも、本来この堂にあったものではないらしい。だから、堂の空間には、ぴったりこない)。