明日のない今日・・・・「合理化」ということ・・・・ 1982年度「筑波通信 №10」

なんでもコンピュータ

コンピュータがないと夜も日も明けないのではないか、そう思わせるほど近ごろの新聞やTVにはコンピュータ:personai computer の略。要するに、手元に置ける小型簡易型コンピュータ:がらみの話題が多い。子どもたちでさえ街かどのゲームセンターのコンピュータゲームに夢中だし、デパートなどの電器売場のパソコンにも子どもが群がり、キーを押すとブラウン管に表われる数字や画像に我を忘れ酔っている。子どもたちにとって、これもまた遊びの一つになっているらしい。遊ぶ場所のない都会の子どもたちに特異な現象かと私は単純に思っていたのだが、そうではなく、遊ぶ場所にこと欠かない田舎の子どもたちにもその傾向が現われているという話を、先日千葉・館山の小学校の先生の口から聞いた。もちろん子どもたちだけではない。

これもまた先日、中央線の特急でたまたま乗りあわせた某国立大の大学院生らしい三人づれは、塩山から新宿までのおよそ一時間半というもの、その話題は各メーカーのパソコンの能力評定に終始していた。どこそこのそれはキー一つでなにができるけれども、あそこのそれでは二度の操作がいるからおちる、・・・・こういう話がえんえんと続くのである。それはちょうどひところはやった自動車談議(トヨタのなにがどうで、ニッサンのなには・・・・というような類)に似ていた。自動車談議などはいまやもう小・中・高の生徒たちのものであるらしい。これも最近京都の市バスで乗りあわせた少しつっぱり気味の女子高生の一団は、どうやらこれから車好きの男ともだちと会いドライブにでも出かけるつもりらしく、揺れる車内のなかで驚くばかりの巧みな手さばきでアイ・シャドウを描き口紅をぬり・・・・女子高生から女の子に変装しながら、終始一貫して専門的用語を駆使した自動車の話に興じていた。車名ではなく型番でいうのである。だから、車の話題であるらしいと大よその見当はついたものの、詳細は私にはまったくちんぷんかんぷんであった。ところでさきほどの大学院生たちだが、いったい彼らが何の研究のためにコンピュータを使っているのだろうか知りたくなり、私は聞き耳をたてた。しかしそれは徒労に終ってしまった。ついに、新宿に着くまで、それらしきことは一言も触れられなかったのである。これは人から聞いた話なのだが、ある大学の若い先生は、国費で発売されるパソコンを次から次と買い整え、室にこもっていじくりまわし一人悦に入っているそうである。そして、近ごろの大学受験生の志望は、コンピュータがらみの学部や学科に殺到しているのだという。

こういう世代の人たちに後から押されるせいか、通勤電車のなかで気むづかしい顔でコンピュータ入門書などを読んでいる大人をよく見かけるようになった。その電車の宙づり広告は、盛んにパソコンやワープロ:word processorの略。単なる印字機能の他に、常用文型などを記憶させることもでき、また組替えなどの編集機能、版の拡大・縮小も自動的にできる。文字処理機。:の宣伝をし、いまやそれがなければ、そしてそれを扱えなければ、ものごとの判断一つ、文章の一行も、なし得ないかのごとき気分をかきたてる。そして新聞やTVは、日本の工場のロボット化は世界一であると誇らしげに報じ、やはりコンピュータは万能か、というような気分にさせてしまう。そういうことに疎く育った中年以上の世代は、こうなってくると、いやがうえにも、そこはかとない所在なさ・みじめさを(不本意ながら)感じたりもする。また、感じなければいけないかのようでもある。

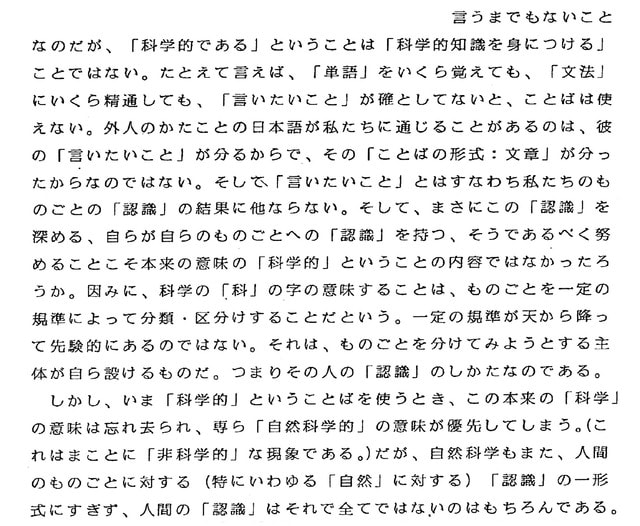

どこかおかしい、そう危惧の念を抱くのは私だけなのだろうか。

道具の使用、道具の限界

私はこの「通信」を、いつも和文タイプライターで書いている。下書きなし、ぶっつけでタイプを打つ。原稿を和文タイプで書いていると思えばまちがいはない。和文タイプといっても昔のそれではない。昔の夕イプライターでは、さかさまになっている活字盤のなかから半ば勘にたよって目ざす文字を拾いあげたのであるが、いま私か使っているものではちゃんと表を向いた文字盤が別にあり、所要の字に指示キーをあてがって軽くボタンに触れると、電動で活字が拾われ印字される。簡単である。馴れると結構早く打てる。測ったことはないが、手書きで原稿用紙に書くのに比べ二・三割がた時間をくうぐらいのようだ。

文字数は、当用漢字を中心に和洋数字・ひらがな・かたかな・アルファベットもそろい、予備(人名漢字など)もいれて約2200字が常用に用意されている。それだけあれば十分足りるだろう、と思いきや、それが決してそうではない。かなりのひん度で活字の用意されていない字にぶつかるのである。ここに出てきた「危惧」の「惧」の字や「ひん度」の「ひん」の字などがその例である。そういう活字は別途注文しておけばよいのだが、それこそその字の利用ひん度も少なく、また予想もつかないから、用意しないでいる。そういう「無い字」にぶつかったときにどうするかというと、ここでしたように、その字一字を手書きにしたり、ひらがなで書いて傍点を打ったりすることになる。しかしそうすると折角の活字版がだいなしになる。そこで普段は、そういった「無い字」を使う言いまわしにぶつかったときにはやむを得ず、それにほぼ同等の言いまわしを考えるのである。これがなかなかむづかしく、ときにはそのおかげで、そこのところで文の調子が変ってしまうこともある。その前後の文章を全面的に更改しなければならない場合もしばしばある。つまり、文章そのものがタイプライターの機構によって制約を受けるのだ。これが手書きの原稿なら、辞書をひきひきでも、自分の考えたこと、言いたいこと、を言い表わすのに最もふさわしい言いかた、言いまわしが自由にできるのだが、タイプで書く場合にはそうはゆかないのである。

日本語は特に漢字:表意文字とかな:表音文字との複合でなりたっていて、日常の話し言葉にもその複合語や常とう句(漢字まじり)が入りこんでいるから、それらを全て原日本語たるやまとことばにでも代えでもしないかぎり、かな書きだけにするわけにもゆかず(そうすれば確かにタイプ速度は速くなるが、できあがった文は、電報文のように判読に手間どるだろう)そこのところが、アルファベットだけでこと足りる英語などとは根本的に違うのである。和文タイプライターにしろ和文ワープロにしろ、その手本を欧文のそれにおく傾向があるが、しかし日本語のこの特徴は依然としてその限界となるはずである。全ての(漢)字を用意するとなれば途力もなく、かといって限定すれば文章までも(ことによると、考えまでも)限定してしまいかねないからである。

私の勤務先でも、ワープロを買おうという話がときどきもちあがるのだが、そのたびに時期尚早だとして見送っている。一つにはもう少し待てばものがよくなると思うからだが、いま一つは、公文書のようにいつもきまりきった内容の文章をつくるのならばいざしらず、考えたこと、言いたいこと、を自由に書きたいような場合にとって、はたしてふさわしい、好ましいことなのかと、ふと疑問に思うからである。ワープロには、常用の言いまわしをかたまりとして覚えこませておくことができ、また一度つくった文章の組み替えが容易にできるなど、確かに書き手の労力を省く利点がいくつかあるわけなのだが、さきに和文タイプは「無い字」に制約されると書いたけれども、それ以上に、一度覚えこませた言いまわしをつい使ってしまい、結果として文章そのもの、言いかえれば考えかたも、それに左右されてしまうというような事態になるのも想像に難くない。ワープロ向きの言いかた、考えかたにならない、という保証はどこにもない。ほんとにこの「合理化」がよいことなのか、ふと考えてしまうのである。まして、日本語には、さきに述べたような特徴がある。

私がタイプで文章書きをしているのを見て「先生古いなあ。アメリカじゃあタイプに代りもうみんなワープロだよ。ワープロにしなさい。合理化しなさいよ。」などと言う同僚がいるのだが、そのときいつもこう応じることにしている:「ワープロもいいけど、その前にシンプロThink Processorも欲しいんじゃない?」。そんなものが実際にあるわけではない。

実際のはなし、そのうち「考える」ことまでもコンピュータに委ねて「合理化」をはかろう、などと言いだしかねない、そんな風潮の世のなかなのである。もっとも、そうなったとき、いったい人は何をしていればよいのか、それについて語られた話というのは聞いたことがない。

ロボットは熟練工を越えたか

十一月の末であったか、TVで、近ごろはやりの工場のロボット化にまつわる特集が放映されていた。

日本の工場でロボット化が急速に進んだ(ロボット化を進めることができた)一つの理由は、欧米と違って労働組合がそれに抵抗しなかったからなのだが、最近になって異議がとなえだされはじめたのだそうである。実際のはなし、日本のロボット化が先端をゆくようになったのは、なにも日本の技術力がとびぬけて高く、欧米にそれが欠けているわけではない。宇宙船をつくりあげた国であるロボットなどちょろいものだろう。やろうとすれば容易にできたはずである。だが彼の国ではためらった。一つには、労働争議は必至とみたからである。彼の国の労働組合は日本と違って職能別がほとんどだから、職がなくなることに対する組合の反発は強烈なのである。組合の結束力を強めるだけなのだ。ロボット化が労働者から職を奪うことは日本においても変りはないのであるけれども、日本の場合、組合の反発はあまりなかった。なぜなら、職場の配転という形で労働者の職能ではなく、給料を保証したからである。つまり、これまで、ロボットの導入によっても名目上は失業者は出なかったのである。労働のなかみではなく給料=生活保証が第一義的に考えられていた、ということだろう。

ところがここにきて様相が変ってきた。職場の配転というような安易な操作ではすまなくなってきたのである。つまり、全体として人がいらなくなってきた。一方で、配転されたかつての熟練工たちの工場ばなれも目だちはじめたのだという。それはそうだろう。手には熟練の技を持っているのに、かつての自分の仕事を代りにやっているロボットを横目に見ながら工場の掃除をしているなどという生活は、まさに字のとおり所在ないに違いない。彼らは自ら転職する。かといって彼らの職能に応じられる職場はめったにない。はとんどの場合彼らの選んだ(というより選ばざるを得なかった)職場は、彼らの持っている職能とはおよそ縁のないものである。TVの画面では、いまは青果市場のせり係をやっている元熟練工が、そのあたりの経緯を語っていた。

画面のなかの熟練工のいなくなった(いらなくなった)工場では、熟練工に代り熟連工のしぐさをそっくりまねしたようなロボットが、ぎこちなくしかし正確に、溶接作業を無心に続けている。火花を浴びようが一切(あたりまえだが)ものともせず、製品がつくられてゆく。

人間はその厳しい労働環境から解放された。機械がそれに代りその厳しい環境のなかで、弱音もはかず、疲れも見せず、休むことも知らず、ただひたすらに仕事に精を出す。仕事の質は高く一定し、熟練工もいらず、その補充も養成も不要で、その上生産性もあがる。・・・・こんな結構なことはないではないか! おそらくこれがロボット化推進の論理のはずである。

私は、こぜわしく、ぎこちなく、しかし見事に、すばやく、そして際限なく同じ仕事をやり続けるロボットの姿を、半ば驚嘆の目で見ながら、そこに、なにかいま一つふにおちないものを感じていた。それがいったい何に拠るものなのか、いろいろ思いめぐらしながらTVを見続けた。単なる感情的・非論理的な反合理化思想による反発でないことだけは確かである。何か重要なことを見落したままロボット化か進んでいる、そういう感じである。そして、まるっきり違う方向へ転職してしまった元熟練工たちの話を聞いているうちに、多分これがそういう感じを抱かせる因なのではないかと思われるある事実に思いあたった。

それは、ロボットは、同じ作業をどんなにくりかえしても、決して熟練工にはならない、なりえない、という(あたりまえな)事実の発見であった。彼は、仕事がうまくならないのである。

こう言うと妙に思う人があるかもしれない。ロボットは既にして最高の熟練工と同質の、ことによるとそれ以上に均質で生産性の高い仕事をしているのではないか、それ以上の何の熟練が要るのか、と。

ロボットを可能にしたもの

いったいかくも盛んになった工場ロボットの、その存在を可能にしたもの、その創出を保証したもの、それは何であったのだろうか。

いま多くの人たちは、それはコンピュータをはじめとする先進科学・技術革新がもたらしたものだと、高らかにまた誇らしげに説き、そしてまた多くの人たちは、その説明を、半ば以上それは日本の誇りであるかのごとく思いつつ、信じて疑わない。だれもが単純に、(神のごとき)コンピュータがロボットを産み落したと信じ、これから先もコンピュータは次から次へと(人間のために!)新たな改革・革新を産みだしてくれるとこれまた単純に思いこんでいる、そう言ったとしてもそれほど言いすぎでもあるまい。

だが、はたして先進技術・技術革新が即ロボットを産みだしたのであったろうか。そうではない。もしもそのように思ったならば、それは全くの誤りである。確かに先進技術がなかったならば、その実現は不可能であった。そのことを否定するつもりは、私にもない。かと言って、先進技術が目の前にあった。ただそれだけではロボットは絶対に産まれはしなかった。つまり、先進技術の存在は、ロボットを創出する必要条件ではあっても、必要にして十分な条件なのではない、ということである。多くの人たちは、そこのところを勘ちがいし、あたかも先進技術が、ただそれだけが、必要にして十分な条件であるかのように思っているのだ。

では、ロボットの創出のためには、他に何か要ったか。

それは、かつて、工場に熟練工がいた、という事実である。

かつて工場に、いまはロボットのおかげで工場を追われてしまった熟練工がいた。あるいは、熟練工がいなければ成りたたない作業工程があった。そうであってはじめてロボットが可能になったのである。

工場のロボット化の発端の一つは、この熟練工のしていた作業工程を熟練工に代って機械にさせようとすることからであった。人間がやることを機械にさせる。つまり、人間のものまねを機械にさせるのである。溶接なら溶接という(人がする)作業の詳細な分析が行われ、最も適切な動作を機械にさせればよい。その際にコンピュータが大いに役だった。適切な動作と手順をコンピュータに記録し、そこから放出される指示どおりに、機械が人のようで人でない、ぎこちない動作ながら、見事に寸分違わぬ動作をくりかえす、という寸法である。

そして、このものまねのお手本となったのが、実は、最も卓越した熟練工の作業のしかたであった。

すなわち、熟加工と同等の(あるいはそれ以上の)質の作業を熟練工に代ってしてくれるロボットづくりのために、まず卓越した熟練工の存在が不可欠の条件であった、ということである。

ここに、熟練工を不要とするためには熟練工が必要であるという奇妙で逆説的な論理が成立することになる。ロボット化が急速に進展してしまったいま、多くの人たちは、ロボット化の基にあったこの奇妙で逆説的な論理の存在をすっかり忘れてしまって、なにか天からロボットが降ってわいたかのごとくに思ってしまっているのに違いない。そして、あの熟練工たちは、作業現場のロボット化のための、文字どおり捨石になってしまい、かつての彼らの存在さえ、いまや忘れ去られつつある。

ところで、熟練する、熟練工と簡単に言うけれども、言うまでもなくある作業に係わる人間が全て、その作業に熟練したり、熟練工となるわけではない。おそらく、その作業の目的、作業の過程と結果全般、すなわち「現場」について、常に関心を持ち研究を重ねる者だけが、その作業に熟練する、熟練工となる、と言うことができるだろう。当然のことではあるが、彼には彼の受け持つ作業が全工程のなかでいかなる位置を占めるのかも見えている。そういう意味での真の専門家である。彼はその受け持つ作業に対して決してワンパターンの作法で応じているのではなく、その作業の過程で生じるかもしれないいかなるレベルの事態にも即座に適切に対応をしてきたのである。なぜなら彼は、その最先端の職能を我がものとするまでの間に、その作業に係わるいわゆるノウハウ:know-how(技術情報)を、我がうちに構造的に蓄積してきているからだ。

いわゆる技術の進歩とは、なにもロボット化的なそれだけを言うのではないことは言うまでもないし、またそれは決して紙の上での理論を基にしてのみ在ったわけでもない。少なくとも技術の進歩に関するかぎり、「現場」を欠いた、あるいは「現場」との関係を忘れた、進歩も、そしてもちろん理論も、未だかつて存在しなかったと言ってよい。「現場」に根ざした熟練者のノウハウは、技術の進歩にとっては重要不可欠の存在であったのだ。そして、ロボットづくりにおいても、それ以前に存在した熟練工たちのなかに蓄積されていたノウハウがまず出発点となったはずなのである。

「合理化」は合理的か

さきに私は、いまはやりのロボット化にいま一つふにおちないものを感じている、そしてそういう感じを抱かせるのは、ロボットが決して熟練工にならないという事実のためらしい、と書いた。それはすなわち、ロボットにはいかなるノウハウも蓄積されない、ということに対する異和感であると言ってよいだろう。こう言うと、ことによると、作業の目的と結果の間の関係が蓄積としてロボット操作者のなかに残るではないか、と言われもしよう。しかしそれは、あくまでも「操作」に係わる蓄積であって、その作業工程の全体、言いかえれば「現場」、に係わる蓄積なのではない。

確かにいま工場のロボット化は、質が高くしかも均質な良い製品を、人手をかけず、人件費もいらず、早く大量につくれるようにした。そしてこれを通常「合理化」と言う。それは実に画期的なことであった。

しかし、この「合理化」には、その先:「明日」があるのだろうか。いまはロボット化がその範囲を拡げつつある段階にある。だから「合理化」が順調に進展しているかのように見える。だがーたび「合理化」が済んでしまった領域に、その先の進展があるのだろうか。あるとすればそれはロボット自体の改良進歩であって、決して「現場」の(たとえば溶接なら溶接ということに係わる)進展ではないだろう。なぜなら、「現場」に係わる情報を蓄積し伝える者がいないからだ。「現場」に直かに係わっているのはロボットであるが、残念ながら彼は熟練工ではない。ただワンパターンの作法に長じているだけで「現場」を考える力はない。つまり、「現場」に係わるノウハウは、ロボットが動きだしたときからその蓄積を停止してしまっているのである。

いま進行中の「合理化」が、かつてない卓越した状態を確立しつつあるのは確かである。しかしそれは、同時に、その(過去に比べれば)卓越した状態の固定化を進めているのだと見ることもできるだろう。いま考えられる最高のものに固定してしまうのである。いまは「合理化」が進行途中にある。過去のおくれた数等レベルの低い状態と共存している状況である。おくれたものと比べてしまうから、そもそも最高という概念自体が相対的なものであることを忘れ絶対視し、「合理化」が全てバラ色に、人類の進歩であるかのように、単純に見えてしまうのである。

もとよりそれが(最高の)現状の固定化につながる にとによると、それから先の進展が、ロボットの洗練以外には、期待できなくなる)かもしれない、などとはだれも思わない。

言うならば、すばらしい「明日のない今日」に酔い痴れている、と言ってもよいだろう。およそ過去において、人々が「明日」をどのようにして生み創りだしてきたのであったか、みなそれを忘れてしまったらしい。

ことによると、欧米で(やろうと思えばできたのに)ロボット化か進展を見せなかったのは、単に対労働組合の問題すなわち失業問題があったせいではなく、「合理化」がもたらすこの非合理的な側面に気づいていたからなのかもしれない。

いま彼の国は、日本に比べ、ロボット化は数等おくれてしまった。そして未だに(昔気質の)職能人・熟練工が働いている。日本人の多くは時代おくれだとばかにする。しかし彼らは、おくれていると言われつつも、確実に、(日本の技術をも含め)「場」に係わるノウハウを蓄積し続けている。「財産」がある。一方で日本はロボット化では世界一になった。同時に、当然のことのように、職能人・熟練工を切り捨てた。というより、彼らの蓄えた「財産」をくまなく食いつぶすことによってロボットをつくりあげた。そしてその後、「財産」を蓄えるものは、どこにも、だれも、いない。

あとがき

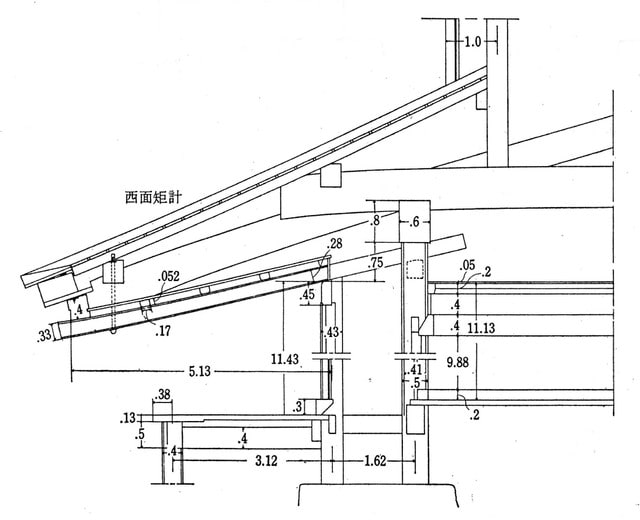

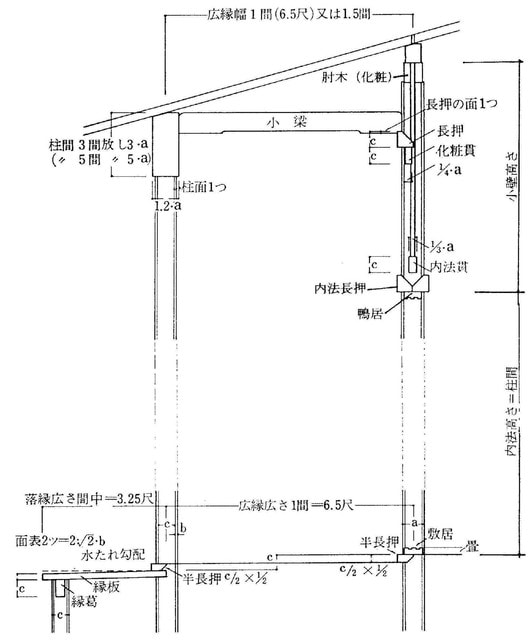

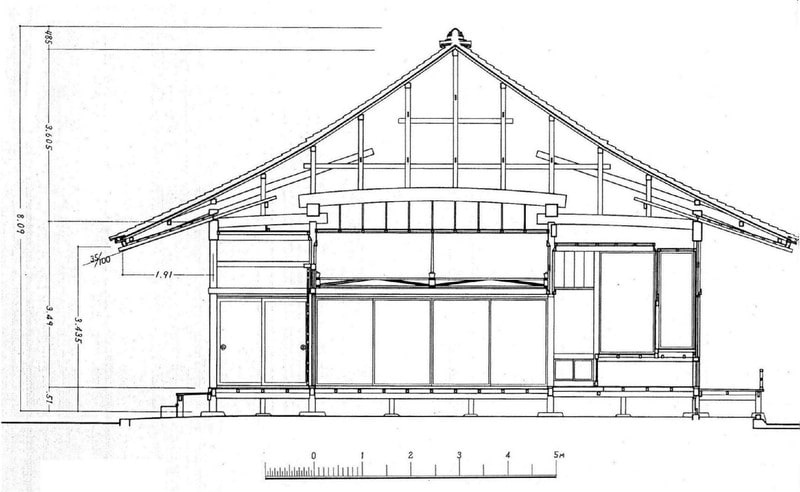

〇私が係わっている設計という仕事をやっていて、いつも自分の所在なさを感じるときがある。それは、いよいよ工事がはじまって現場に出かけ職人たちが私の書いた図面をもとに仕事をしているのを、はたで見るときに起きる。いくら机上で、あるいは図上ですばらしいと思いこんだものを考えたところで、つまるところ、この人たちがいなければ現実のものにならない。まして、私が図面上で考えた以上にうまい方法でことを処理するのを目撃してしまったときなどはなおさらである。考えてみると、私が図上で考え、図上に書きこんでいることは、ほとんど全て、何らかの点で、過去「現場」においてなされてきたことに依拠しているのだ、ということに気づく。しかし設計者はこのことを忘れ、職人よりも自分はえらいのだと思いこむ。そして、机上の空理・空論を職人に押しつける。私は、この所在なさをなんとかしたいと思い、毎回のように、次の仕事では、私の考えたことが職人にも当然のことだとして分ってもらえるような設計にしよう、と考えるのだが、毎回のように宿題が残る。しかし、所在なさは感じても、私は現場が好きだ。得るものが多い。

〇ところが、このごろ現場に出かけても、職人さんに会えることが少なくなってしまった。大工さんなどめったにいない。とんかちやっている人は確かにいるけれども、木との係わりかたを教えてくれるようなほんとの大工さんがいない。そういうことをやれるのは「伝統的工法」といって、これまた文化財:過去の遺物にしてしまおうとするような風潮なのだ。人自体がロボットになりはじめている。それは都会ほどひどい。

〇それぞれなりのご活躍を祈る。

1982・12・26 下山 眞司

忘

忘

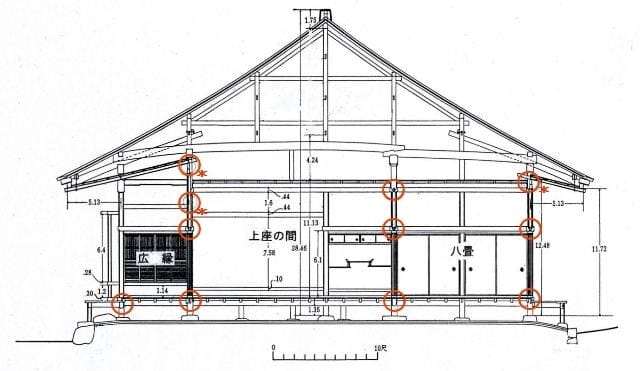

広縁東端の中門廊

広縁東端の中門廊