[補訂追加 17.33]

先回、「礎石建て」で建物をつくる「技術」は、長い「掘立て」の時代に培われた知見を基にしているだろう、という勝手な推量を書きました。

そのように書くと、「掘立て」の時代も「礎石建て」になってからも、すべからく建屋は日本という環境に応えることのできるものであった、かのように聞こえるかもしれません。

もちろん、そんなことはなく、天変地異に対応できる建屋は、むしろ極めて少なかった、と言ってよいでしょう。

なぜなら、いかなる時代にも共通することですが、日本の場合、建屋を建てるとき、つまり「住まい」を構えるとき、「とりあえずの建屋」「当面の用に間に合う建屋」で済ませてしまうことの方が多いはずだからです。

と言うより、時代によって比率は異なるでしょうが、こういう建屋で済ます事例の方が、圧倒的に多いのではないでしょうか。

「とりあえず」とは、「取るべきものも取らずに」ということ。

「新明解国語辞典」の解説に拠れば、「最終的にどうするかは別問題として行なう臨時・応急の措置」。

「当面の」とは、「さしあたりの--」ということ。

つまり、いつ起こるか分らない地震や台風などの天変地異に備える、などということを念頭に置かないでつくる建屋、ということです。

「とりあえずの建屋」「当面の用に間に合う建屋」にも二通りあるように思います。

下は万葉集・巻五にある有名な「歌」のコピーです(岩波書店刊「日本古典文学大系 万葉集二」より)。

時代は、天平。仏教が(上層階級に)広まり、多くの寺院が建立され、そして仏像が造立された一見華やかな時代。

多くの農民は、きわめて貧しかったようです(農民が人口の大半を占めていたのではないでしょうか)。

東大寺大仏殿の工事には、全国から人が呼び寄せられましたが、そのすべてが生きて生国に戻れたわけではない、そういう時代。

この歌の作者は山上憶良。今で言えば、いわゆるキャリア官僚。今の官僚がこんなことを書けば、

内部告発・・・・などと言われるかもしれません。

しかし、そういう歌が、これもいわば国定の詩歌集に載っている。

時の政府が、「事態」を認識していた、ということなのでしょう。

今の官僚の人たちなら、ほとんどが見て見ぬふりをするのでは・・・・。

この農民たちが、はじめから「天変地異に応えることができるつくりを求める」はずはありません。そんなゆとりはないのです。

彼らの多くは、竪穴からは脱しても、それとほとんど変りのないつくりの建屋で暮していたと思われます。歌のなかにもあります。「つぶれたような、傾いだ家の中に、土に直かに藁をばらばらにして敷いて・・・」。

「天変地異に応えることができる」ことなど、考える余裕はないのです。

もちろん、すべての農民の住まいが「とりあえず」であったとは限りませんが(もちろん、すべての上層階級の住まいが「本格的」であったとも限りませんが)、いずれにしろ、

それぞれが、その置かれた状況に応じたつくりの「住まい・建屋」で過ごしていたことは間違いありません。そして、基本的には、現代に於いても同じと考えられます。

もう一つは、余裕はあっても「当面の用」を第一に考え、いつ起きるか分らないような事態に備えることには、「余裕」を使わない場合です。

これは、「考えない」というよりも、「考えたがらない」と言った方がよいかもしれません。

つまり、はるか昔からの経験・体験の積み重ねを見ないで、あるいは、見ても見ぬふりをして、知ろうとしないで、ただつくればよい、という「とりあえず」です。

これは、今の世ではきわめてあたりまえな話ですが、実は、どの時代にもあったことと考えてよいでしょう。ただ、その程度は、現代ほどではなかったでしょう。

「危険」が差し迫っていないときは、得てしてこうなります。

そして、こういう場合が圧倒的多数だったのではないか、と思います。

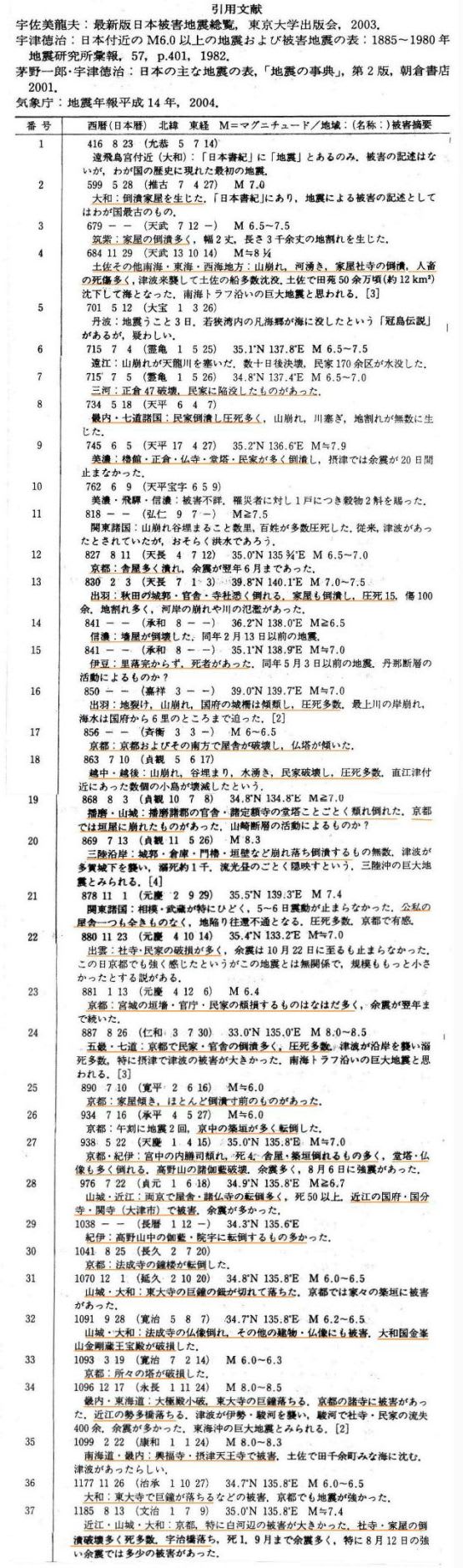

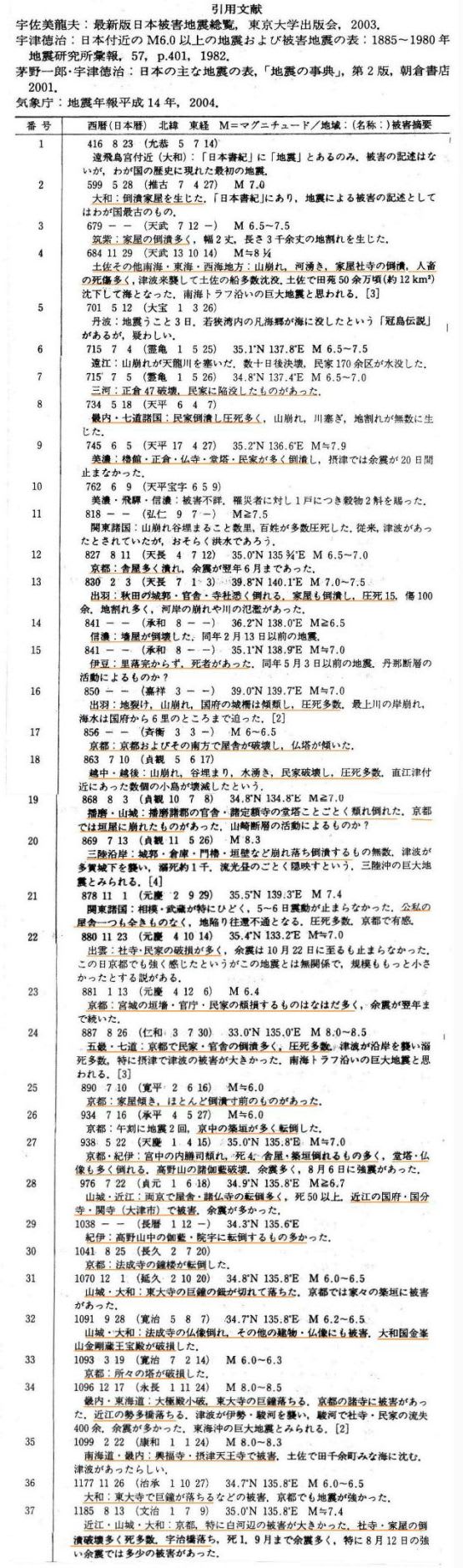

このことは、上代(奈良・平安時代)の地震の記録を見るとよく分ります。

「理科年表」にはM6以上の地震の年表が載っていますが、そこから上代の記録を抜粋すると、次のようになります。

一部は「東大寺大仏殿の地震履歴」のときに載せた記録と重複します。

原本の文字が小さく、判読できるようにしたため、長い表になっていますがご了承ください。

ここには、東大寺の鎌倉再建までぐらいの約770年間を転載してありますが(数頁にわたる原本の拡大コピーを、一表にまとめています)、その間に記録に残されているM6以上の地震は37回あります(当時の記録に書かれない地震が、他にもあったかもしれません)。建物にかかわる事項にアンダーラインを付しました。

ほぼ20年に一度はどこかで地震がある、これが日本列島の姿なのです。

年表から分るように、各地域で(当時の「情報網」の下では、「全地域」の地震情報が、畿内へ伝えられたとは限りません)、官も民もなく、多くの建物が被災しています。各地の「正倉」というのは、地域の政庁の正式倉庫。結構被災しています。

畿内:畿とは王城のこと。ゆえに「畿内」とは、国を統治している政府所在地、または直轄地域。

近畿とは、王城に近い一帯のこと。

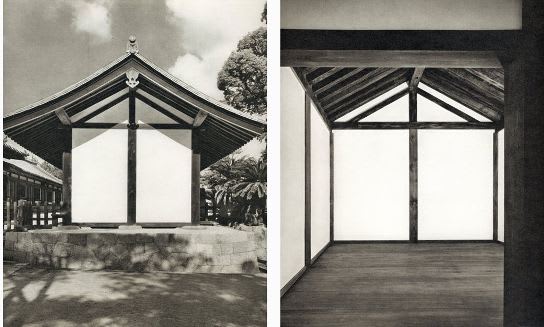

一方で興味深いのは、畿内の有名な寺社、たとえば、法隆寺、東大寺、唐招提寺等々・・、の被災の記録がないこと。

各地の「正倉」が倒壊している記録はあるが、東大寺「正倉院」については、そのような記録はない。

東大寺側の記録にも、鐘楼の鐘が地震で落ちた、大風で戸が倒れた、塀が壊れた・・・などの記録はあっても、大仏殿をはじめとして建屋が地震で被害を受けたという類の記録がないことは、以前にも触れました(

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/792cba3b7d2c718ef5671822c66625dd)。

そして、実際、地震の影は建物には刻まれていません。

これは何故なのでしょうか。単なる記録漏れでしょうか。被災したことを明示することを嫌ったからでしょうか。

多分、使い物にならなくなるような被災は、実際なかったのでしょう。

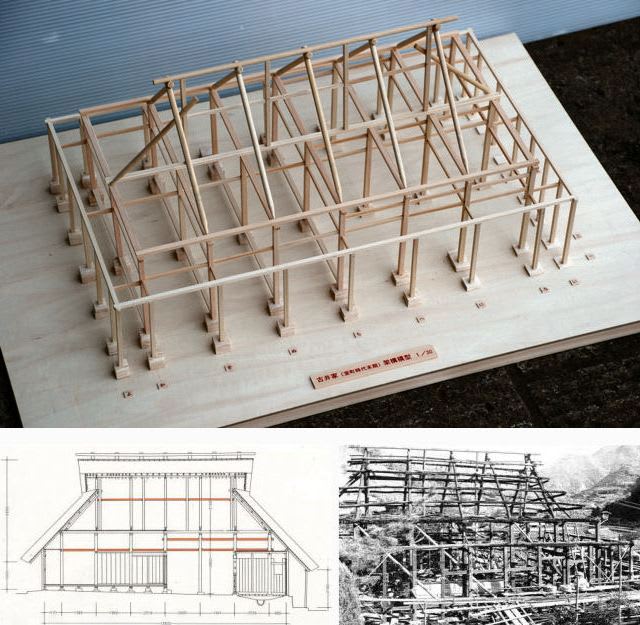

各地に残る旧家の「履歴」を見ると、たとえば記録が残っている例で言えば、約300年近く住み続けられてきた長野県塩尻の「島崎家」の建屋は、その建屋が建てられる前に、同じ土地に先代の建屋がありました(「島崎家住宅」については、

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/b1cceff176f783b66cf4e8c161bb7a55で紹介してあります)。

つまり、「島崎家」は、代々その土地に根付いて暮し、約300年近く住み続けられてきた現在の「建屋」は、少なくとも二回目の建築ということです。

同じ土地に同じ一家が暮し続け、建屋が二代、三代と建替えられた事例は、他にもかなりあると考えてよいでしょう。

かならずしもそれは、人間の方の世代交代と一致はしません。

ある代は先代から引継いだ建屋に暮し、ある代は建替えにかかわる・・・。

これは今でも農村地域ではあたりまえです。

何故建替えるのか?

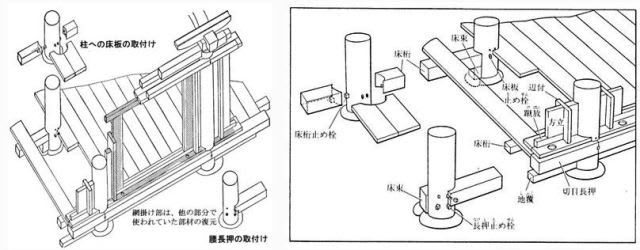

簡単に建替えられることは、(日本の)木造家屋の特徴の一つです。それができるからこそ、「とりあえず」で済ますこともできるのです。

おそらく、初代の建屋は、先に触れた「とりあえずの建屋」「当面の用に間に合う建屋」であったと考えられます。

当然、材料も選んだわけでもなく、つくりも念を入れたつくりではありません。

それゆえ、暮しているうちに、不便な箇所、不都合な箇所、傷みやすい箇所・・・などが明らかになってきます。もしもそんなときに地震などに遭えば致命的です。

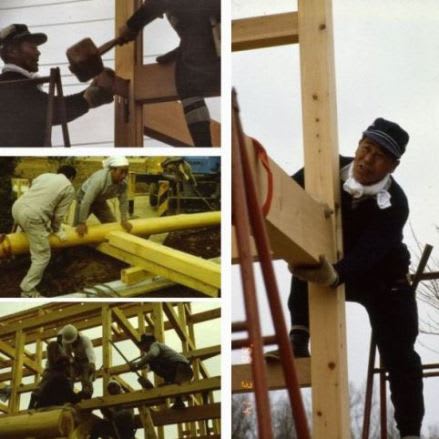

そして、地震などに遭わなくても、終に、建替えようという「気運」が持ち上がります。

そして、その「気運」が高まってゆく過程で、建物づくりの「要点」を学び、身に付けると言ってよいと思います。

まわりのものを観て、古いものを観て、他地域のものも観る・・・。何がよいか、どうすればよいのか、身に付けるのです。

その結果つくられる二代目(あるいは三代目・・・)の建屋は、念には念を入れた天変地異にも応えられる「本格の建屋」になるのです。

実は、街並みも、こういう繰返しが、街中で継続して行なわれることを通じてできあがるのです。

多くの場合、似たようなつくりの建屋が連続します。

詳しく観ると、それは単なる「形状」の模写ではなく、

たがいに「つくりかた」のなかみを切磋琢磨していった結果である、と考えるとよく理解できます。

補訂 二代目(あるいは三代目・・)の建屋を、別の土地を求めてつくる場合もあります。[追加 17.33]

では、初代の建屋づくりから、「本格の建屋」をつくる場合はあるでしょうか。

その例が、畿内の主たる寺社建築、とりわけ寺院建築であったと考えられます。

仏教に帰依することを基幹にした国家運営にあたって、「とりあえず」の建屋はつくれません。

その建築にあたって、それまで蓄えられていた、そして表には顔を見せていなかった「知見」が、形をもって現われ、そこに大陸から伝来の「技術」が加わった、と考えてよいと思います。

通常、当時の建築の技術は、もっぱら、大陸から渡来の技術者がもたらしたもので、と説かれます。

しかし、いかなる地域でも、「技術」やより広く「文化」の交流はありますが、

そのとき、一方から他方へのみ「流れる」というようなことはあり得ません。

最近になって、朝鮮半島に、日本風の墳墓が見つかったと言います。

朝鮮半島に渡った日本の人たちがいたからなのです。それが「交流」の姿なのです。

したがって、古代においても日本にも「技術」は存在し、それと大陸伝来の「技術」との「交流」がなされた、

それが古代の建築群と言ってよい、と私は考えます。

そのとき、日本側では、伝来技術の取捨選択がなされます。しかし、それはいきなりではありません。

その特徴の「理解」には時間が要るからです。

そしてつくられた古代の建築群は、言葉の真の意味で「好い加減」、そこではそれまで蓄えられていた「知見」は役に立っていたのです。

そしてそれゆえに、軒先は垂れ歪み副柱をしながらも、ほぼ400年、東大寺大仏殿は天変地異に耐えてきたのです。そして消失したのは、人為的な焼き討ちが因だった・・・・(先の「巨大建築と地震」参照)。

以上のように、日本の場合、一般の人びとの間では、住まいを構えるにあたって、その初めから「完璧」を目指すことはなく、先ず「当面の用」を充たす「とりあえず」の建屋で済ませ、そこでの暮しを続けるなかから、「建替え」の気運が生まれ、そしてようやく「本格的な」建屋を構えるに至る、というのが大筋であった、と考えられます。

別の言い方をすれば、蓄えられた「知見」は、即刻反映されるのではなく、ある醸成期間を経た後にようやく姿を現す、それが日本の建屋づくり、と言えるのです。

そして、これがきわめて重要なことだと思うのですが、建屋は「とりあえず」であっても、建てる場所の選択は真剣であった、つまり「本格的」で「とりあえず」ではなかったということです。

それゆえ、余程のことがないかぎり、「とりあえず」の建屋でも、一定程度永らえることができた、つまり「とりあえず」であっても、「必要条件」については考慮されていた、ということです。

ひるがえって現代に目をやると、「科学」への盲目的信仰の隆盛の結果、「必要条件」の内容の斟酌もなく、まして「十分条件」への目配りもなく(そもそも、「必要条件」「十分条件」の認識もなく)、「とりあえず」の段階から天変地異への対応の必要が説かれ、その結果、「とりあえず」の段階の建屋が動きもとれないまま固定化してしまう、という状況が隆盛を極めています。

そこでは、「ものごとの推移」の「過程」「経過」が無意味なものとして、見捨てられ、黙殺されています。「日本のつくりかた」の無視です。

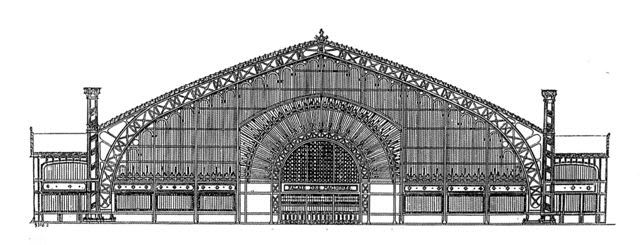

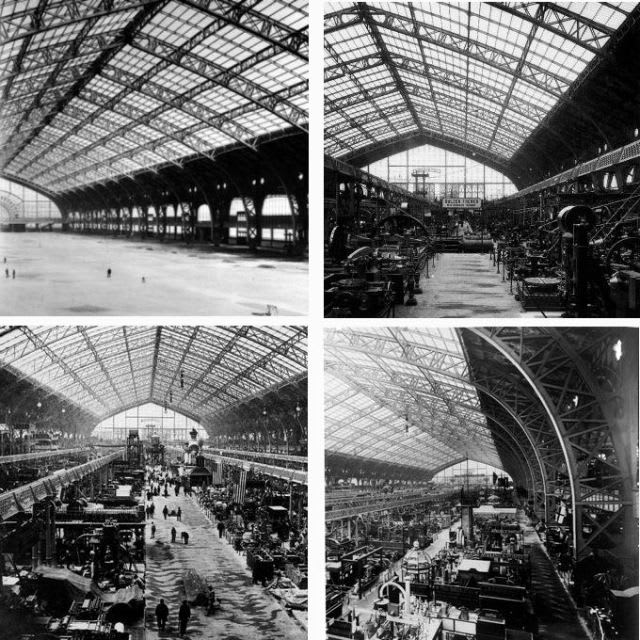

日本とは自然環境の異なる西欧では、建屋が、日本とは比べ物にならないほど大きいのが特徴です。

それは、日本のように、「建替えや改造があたりまえではないつくり」だからです。

日本の場合、たとえば、手狭な建屋は増築・改築で対応が可能でした。

彼の地では、そういうことは滅多にないし、つくりの点でもまず不可能ですから、そのため、初めに容量・容積の大きいものがつくられます(全体も室自体も)。

そのためには、用地も広く必要になります。それは、彼の地では住まいを構えるにあたっての大きな「必要条件」なのです。

ところが昨今の日本では、きわめて狭隘な用地で、西欧的なつくりかたをするようになってきました。また、官・学(?)ともにその方向を推進しています。長期優良住宅・・・などはその一つにほかなりません。

しかし、狭隘な用地ゆえに、それでは早晩二進も三進も行かなくなるのは目に見えるではありませんか。

まして、耐震と称してがちがちに固めるために、長年の内には、使用に堪えなくなり、廃墟にならざるを得ないのは自明です。

日本の場合、今の用地の面積、その狭隘さが改められないかぎり、長期優良住宅などということは存在し得ず、至るところ、廃墟の山になる、私はそう思っています。

そしてそれは、「必要条件」の「整備」のみをもってよし、とする風潮の結果なのです。

少なくとも、近世まで、「ある土地」には(あるいは「地域」には)、人が住める「容量」がある、という認識がありました。

たとえば、各地で開拓を行なった近世の「地方巧(功)者」たちには、あたりまえのように、その「認識」がありました。

近世以前、度を越した「容量」を想定する、設定することは、まず皆無だった、と言えると思います。

けれども、近代になってから、その「認識」は消えてしまいました。というより、初めからそのような「認識」が欠如しています。現代にいたっては、まったく影も形もありません。

この「再検」は、そのあたりのことまで考えないといけないのではないか、そう思って書きだした次第です。

ところが、これが結構難しい。どういう「資料」で語るのがよいか、思案にくれるからです。それゆえ、投稿も間遠くなりますが、ご了解、ご容赦ください。