[字句修正:18.26]

昔撮った写真の整理中、筑波第一小体育館の補修工事中の写真が見つかった。

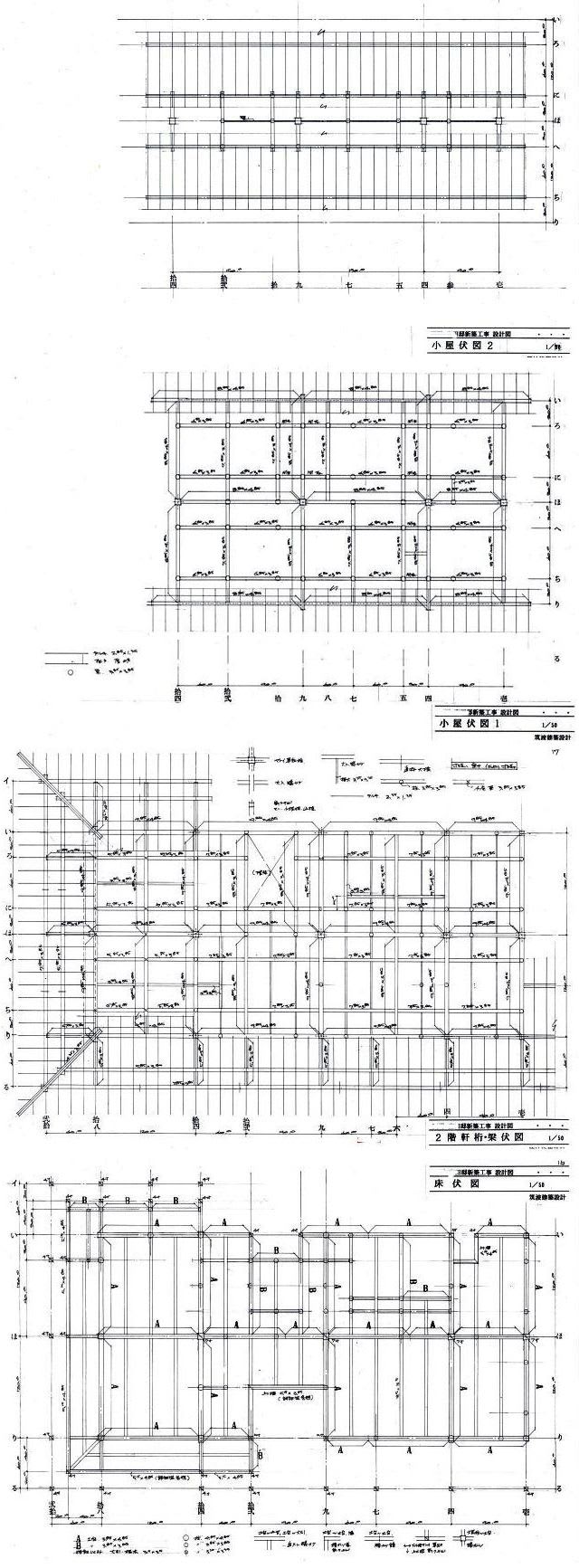

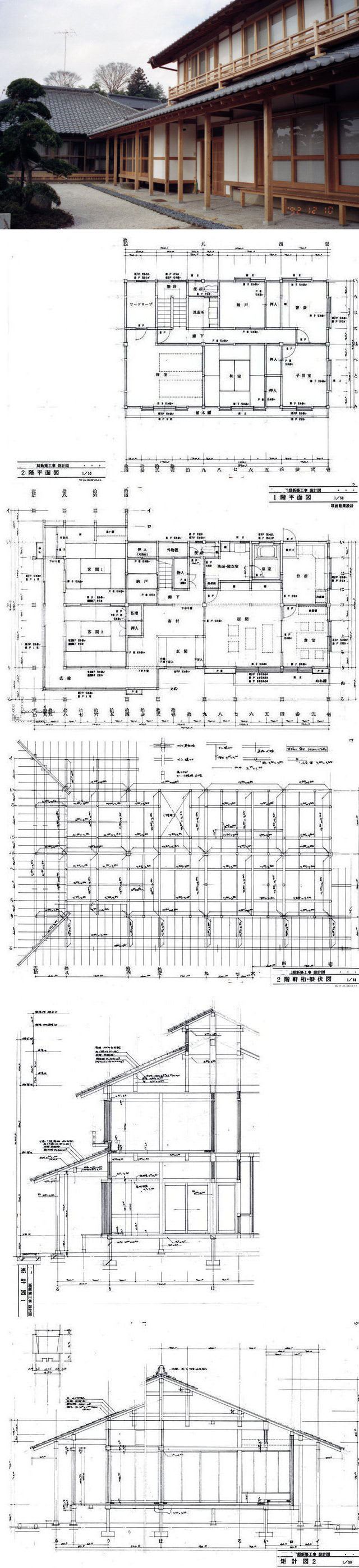

この体育館は1987年3月に竣工しているが、翌年の秋、上掲上段の写真のように、いささか無残な姿になっていた。軒先は波打ち、破風も狂っていた。それが、写真に拠ると1988年11月のこと。

これについては、2006年10月18日の記事(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/42a1da660760328cf34d5fc9f10adf2e)で、「雪止板」の取付けでなんとかなった旨、顛末を記しているが、そこで触れている「雪止板」取付け工事の工事中の写真が出てきたのだ。

その記事では、竣工1年後に「雪止板」を軒先に取付け狂いが収まった、と書いているが、それは私の思い違い、写真を見ると「雪止板」の施工は1992年、つまり竣工5年後だったようだ。

記録なしの記憶だけ、というのは怖いことだ!

そこで、その間の経緯を洗い直す作業をしてみた。

この工事は、思いもかけない大雪で、屋根の雪が滑り落ち、少し離れた隣地に飛び込み、畑の作物に被害を与えてしまったことを契機に行うことになったもの。

4寸5分勾配の鉄板屋根、おまけに登りが長いから、いわばジャンプ台、雪がたくさん積もれば滑り飛び出すことは予想できた。しかし、雪がそんなに降るとは考えもしなかったのである。

しかし、この雪がいつ降ったのか、記録をとってない。

そこで、水戸気象台のデータでその頃の大雪を調べたところ、1990年2月1日に、水戸で27cmの降雪・積雪があったことが分った。筑波山では、おそらく、それ以上降ったと思われる。間違いなく、そのときに起きた事故だ。

これを機に、雪止めの話が出て、2年後、つまり1992年の夏休みに工事が行われたのだ。設計は前年度の秋以降だったのではないか。

88年11月の写真はなぜ撮ったか。

実は、この「雪止」工事の前に、既に、桔木応用の合掌が開いてしまい、その修復のために両妻側の合掌6本にタイバーを設けて開きを止める工事を施したのだが、上段の写真は、その予備調査の写真。タイバー取付けは、学校が休みのときだったから、それは多分89年の春休みだったのではないか。

しかし、タイバーでは、完全に狂いを止めることができず、以前ほどではないが、92年の段階でも、軒先には不陸が生じていた。

その不陸の様子は、「雪止板」取付け中の写真①②④で、合掌(垂木)に取付く腕木の位置が合掌ごとに異なっていることで分る。

合掌の軒先端部を押上げたり、引張ったりして一定程度まで不陸を修正し、「雪止板(セキ板)」を腕木に取付けることで、結果として以後の変形を押さえることになった。

いわば怪我の功名である。

なお腕木、「雪止板」(250×90の溝型鋼)とも耐候性鋼を使用。

なぜ合掌に不陸が生じたか。

これは前にも触れたと思うが、@3尺1寸の合掌相互をつなぐのが、厚1.3寸の野地板だけだったからだ。これだけの太物を、野地だけでつなぐのは無理。やはり、合掌に見合う寸面の材で、合掌相互を結ぶのが正統な方法だろう(猿橋や愛本橋のような桔木を何段も重ねて跳ねだしてゆくとき、桔木と桔木の間には、必ずあるピッチで、桔木に直交する「枕木」が入っている⇒06年10月14日記事http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/14ffe0221c56be212cd87134442f1d4f参照)。

狂いを押さえるもう一つの方策は、合掌の先端:軒先に「鼻隠し」を取付けること。浄土寺浄土堂や東大寺南大門は垂木の先端に「鼻隠し」が設けられているが、一説によると、素性のあまりよくない太物の垂木の狂い防止のためという(平安末~鎌倉時代には、古代のような素性のよい材料をそろえることが難しかった⇒06年10月20日記事http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/f15d72b45441166116cf7be0b4a0169b参照)。

そしてもう一つの策。それは細身の垂木で構成すること。ただ、細かい分、手間がかかる。

後で考えれば至極あたりまえなことが、事前に分らないとは何たること!

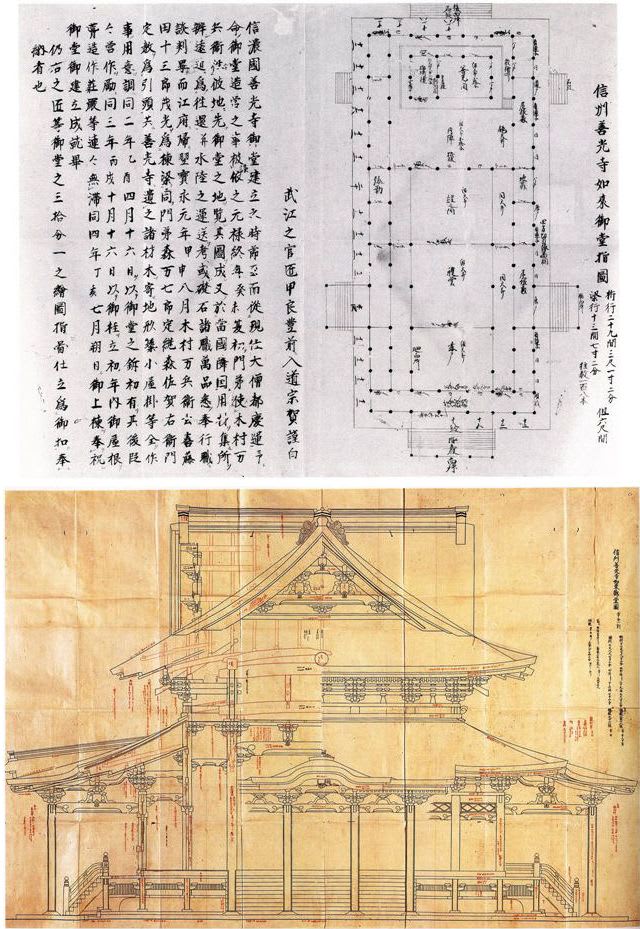

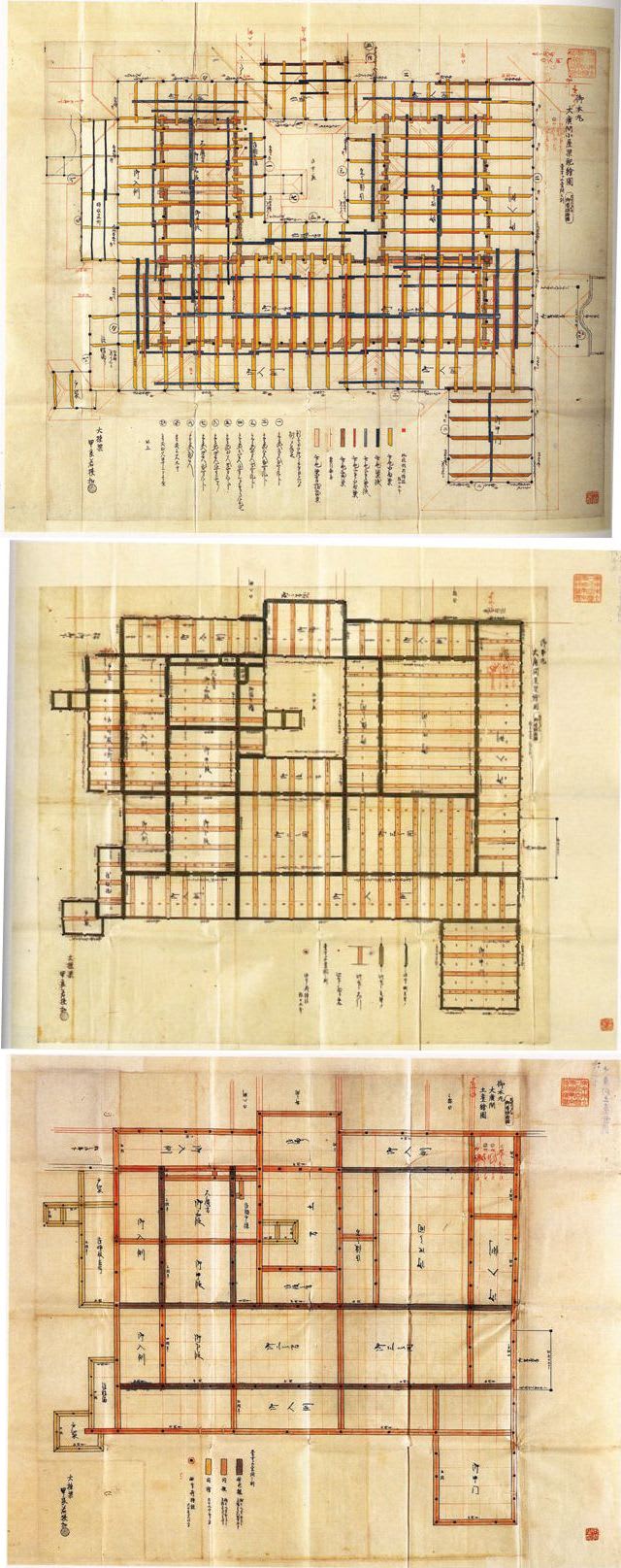

なお、この「雪止板」方式は、信州の「本棟造」の軒先:「セキ板」を参考にした(ex 07年5月24日記事http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/b1cceff176f783b66cf4e8c161bb7a55島崎家の軒先)。

屋根を下ってくる雨や雪は、「セキ板」にぶつかって、真下に落ちることになる。

註 通常鉄板屋根の雪止は屋根面の軒先に雪止を植え付けるが、

このような大屋根では、屋根葺き板を破損してしてしまう。

実は、この「雪止板」を取付けた後では、94年の20cm、06年の17㎝というのが大雪の部類(水戸気象台)、そのときの実際の効能のほどは確認できていない。とりたてての便りがないから良い便り、と思っている。

結局、耐候性鋼の「雪止板」は、雪止めだけでなく、思ってもみなかった「鼻隠し」の働きをしてくれたのである。

註 ある大工さんに、材寸の大きい垂木の場合は、

「鼻隠し」を付けた方が無難、と教えられた。

また、写真では分りづらいかもしれないが、越屋根の開口部:嵌めころし窓部分は、ガラスを枠の芯に納めていたため、吹き降りのとき雨水が浸入、その対策として、雪止工事と同時に、開口全面にわたって、ポリカーボネート板を前面に吊り下げた。

こういうところでガラスの芯納めは禁物だということを認識していなかったのだ。

昔撮った写真の整理中、筑波第一小体育館の補修工事中の写真が見つかった。

この体育館は1987年3月に竣工しているが、翌年の秋、上掲上段の写真のように、いささか無残な姿になっていた。軒先は波打ち、破風も狂っていた。それが、写真に拠ると1988年11月のこと。

これについては、2006年10月18日の記事(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/42a1da660760328cf34d5fc9f10adf2e)で、「雪止板」の取付けでなんとかなった旨、顛末を記しているが、そこで触れている「雪止板」取付け工事の工事中の写真が出てきたのだ。

その記事では、竣工1年後に「雪止板」を軒先に取付け狂いが収まった、と書いているが、それは私の思い違い、写真を見ると「雪止板」の施工は1992年、つまり竣工5年後だったようだ。

記録なしの記憶だけ、というのは怖いことだ!

そこで、その間の経緯を洗い直す作業をしてみた。

この工事は、思いもかけない大雪で、屋根の雪が滑り落ち、少し離れた隣地に飛び込み、畑の作物に被害を与えてしまったことを契機に行うことになったもの。

4寸5分勾配の鉄板屋根、おまけに登りが長いから、いわばジャンプ台、雪がたくさん積もれば滑り飛び出すことは予想できた。しかし、雪がそんなに降るとは考えもしなかったのである。

しかし、この雪がいつ降ったのか、記録をとってない。

そこで、水戸気象台のデータでその頃の大雪を調べたところ、1990年2月1日に、水戸で27cmの降雪・積雪があったことが分った。筑波山では、おそらく、それ以上降ったと思われる。間違いなく、そのときに起きた事故だ。

これを機に、雪止めの話が出て、2年後、つまり1992年の夏休みに工事が行われたのだ。設計は前年度の秋以降だったのではないか。

88年11月の写真はなぜ撮ったか。

実は、この「雪止」工事の前に、既に、桔木応用の合掌が開いてしまい、その修復のために両妻側の合掌6本にタイバーを設けて開きを止める工事を施したのだが、上段の写真は、その予備調査の写真。タイバー取付けは、学校が休みのときだったから、それは多分89年の春休みだったのではないか。

しかし、タイバーでは、完全に狂いを止めることができず、以前ほどではないが、92年の段階でも、軒先には不陸が生じていた。

その不陸の様子は、「雪止板」取付け中の写真①②④で、合掌(垂木)に取付く腕木の位置が合掌ごとに異なっていることで分る。

合掌の軒先端部を押上げたり、引張ったりして一定程度まで不陸を修正し、「雪止板(セキ板)」を腕木に取付けることで、結果として以後の変形を押さえることになった。

いわば怪我の功名である。

なお腕木、「雪止板」(250×90の溝型鋼)とも耐候性鋼を使用。

なぜ合掌に不陸が生じたか。

これは前にも触れたと思うが、@3尺1寸の合掌相互をつなぐのが、厚1.3寸の野地板だけだったからだ。これだけの太物を、野地だけでつなぐのは無理。やはり、合掌に見合う寸面の材で、合掌相互を結ぶのが正統な方法だろう(猿橋や愛本橋のような桔木を何段も重ねて跳ねだしてゆくとき、桔木と桔木の間には、必ずあるピッチで、桔木に直交する「枕木」が入っている⇒06年10月14日記事http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/14ffe0221c56be212cd87134442f1d4f参照)。

狂いを押さえるもう一つの方策は、合掌の先端:軒先に「鼻隠し」を取付けること。浄土寺浄土堂や東大寺南大門は垂木の先端に「鼻隠し」が設けられているが、一説によると、素性のあまりよくない太物の垂木の狂い防止のためという(平安末~鎌倉時代には、古代のような素性のよい材料をそろえることが難しかった⇒06年10月20日記事http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/f15d72b45441166116cf7be0b4a0169b参照)。

そしてもう一つの策。それは細身の垂木で構成すること。ただ、細かい分、手間がかかる。

後で考えれば至極あたりまえなことが、事前に分らないとは何たること!

なお、この「雪止板」方式は、信州の「本棟造」の軒先:「セキ板」を参考にした(ex 07年5月24日記事http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/b1cceff176f783b66cf4e8c161bb7a55島崎家の軒先)。

屋根を下ってくる雨や雪は、「セキ板」にぶつかって、真下に落ちることになる。

註 通常鉄板屋根の雪止は屋根面の軒先に雪止を植え付けるが、

このような大屋根では、屋根葺き板を破損してしてしまう。

実は、この「雪止板」を取付けた後では、94年の20cm、06年の17㎝というのが大雪の部類(水戸気象台)、そのときの実際の効能のほどは確認できていない。とりたてての便りがないから良い便り、と思っている。

結局、耐候性鋼の「雪止板」は、雪止めだけでなく、思ってもみなかった「鼻隠し」の働きをしてくれたのである。

註 ある大工さんに、材寸の大きい垂木の場合は、

「鼻隠し」を付けた方が無難、と教えられた。

また、写真では分りづらいかもしれないが、越屋根の開口部:嵌めころし窓部分は、ガラスを枠の芯に納めていたため、吹き降りのとき雨水が浸入、その対策として、雪止工事と同時に、開口全面にわたって、ポリカーボネート板を前面に吊り下げた。

こういうところでガラスの芯納めは禁物だということを認識していなかったのだ。