「善意」の人々・・・・経験すること、分ること・・・・ 1982年度「筑波通信 №5」

経験者の目と、未経験者の目

六月の末は、大学では期末試験の季節である。学生にとってはもちろん、教師にとってもいやな季節である。知識の量を計るというやりかたはそれなりにランクづけも楽だけれども、試験のときにたくさんの知識をまちがえずに覚えていたからといって、ずっと先までそれを覚えているはずもなく、第一仮に覚えていたとしてもそれが有効に本人のなかで働かなければおよそ無意味だし、覚えこむという努力自体徒労にすぎない、それよりもものごとを自分がどうとらえ、どう考えるか、その方がずっと重要なことのように思え、そしてそうした自分の考えかたによって必要に迫られて身につけた知識は生き生きとしているものだ、そう考えるが故に、試験問題もなんとかして各人の考えかたの展開のさまが分るようなやりかたはないかといろいろ考える。自分が感じ思っていることをどれだけ論理的に展開できる人なのか、せいぜいそのくらいでしか評定できないと思うからである。ここに掲げたのは今年の問題である。引用した文章は、先号のあとがきに紹介したもの。いったい、どんな答案がだされたか。(対象は二年生25人。建築志望の学生とは限らない。)

自分の考えかたでなく、教師に迎合したことを書けばいい点がもらえる、などと思われても困るので、そうならないように対策を講じることになる。 A,B,C,D, 四人の会話を付したのはそのためだ。A,~D,のどれかを選べというのじゃないよ、と口頭で言ったのだが、それはまったく杞憂だった。

私なら、幼稚園は明るい方がいい。自分の家と幼稚園とは、子どもにとってはまったく別の世界だと思う。少なくとも私はそうだった。家でいやなこと悲しいことがあっても、幼稚園にくればみんなの明るさのなかで、いつのまにか自分も悲しいことを忘れていた。幼稚園に来てまで、(悲しむ場所を用意までされて)悲しい気分を忘れさせてくれないのでは、私なら困ってしまう。幼稚園は自分たち子どもだけの世界なのだ。しかった大人も白い目で見る人も‥‥ここには立ち入れない。そういう人たちから逃げ隠れすることもない。確かに幼稚園に来てもまだ悲しくて泣きたいこともあるだろうし、幼稚園のなかの生活でもそういう気分になることもあるだろう。そんなとき、一人で泣きたいと思う子どもは、幼稚園が明るい設計であろうがなかろうが(つくりがどうであろうが)、思う存分一人になれ、泣ける場所を自分から見つけるものだろう。私は子どものころとてもおとなしい子で、幼稚園では他の子とうちとけて遊ぶことをせず、みんなが遊んでいるのを一人で見て楽しんでいるといったタイプの子であった。もしも一人になれる暗い場所がいくつもあったら(別に悲しいことがなくたって)私はいつもそのどれかに閉じこもりきりで、友だちもできない暗い子になってしまっていたかもしれない。孤独という感覚は、大ぜいの人のなかで(かえって)十分に知ることができたのだ。私の場合、家に帰れば明るくおてんばな子であった。まわりにはその逆の子もいた。みなそれなりに、家と幼稚園とを区別していた。家のまわりでも幼稚園ででも、私たちは大人が用意してくれた遊び場などに関係なく、自分たちで、その場その場でいろんな所を遊び場にしたり、泣き隠れる場所にしていた。だから、大人がどんなに小さなところまで心配りをしても、結局子どもたちはそれとは関係なく(大人の思いをはずれて)自由に生活してゆくのだと思う。だから私なら、幼稚園には普通家では考えられないような場所(大きな部屋や大きな庭や・・・・)があればいい。あとは子どもたちが自由に使いだし、つくりだすだろうと思う。・・・・

これがその答案の一つ(抄録)である。別にこれが一番よかったわけではない。

私が意を強くしたのは、この人も含めて三分の一以上の学生諸君がこの園長さんの思考の展開にある短絡を適切に指摘してくれたことである。この園長さんよりも学生諸君の方がずっとよく、さびしさということ、孤独ということ、そして(子どもはもちろん)人の行動ということ・・・・について分っている、それで私は大いに安心したのである。専門教育をこれから受ける段階にある二年生の彼らが、極く極くあたりまえにこういう見かたを持っている。しかもそれは、いずれも自らの体験に拠って語られている。更に加えて、この答案もそうであるように、その体験があくまでも自分の体験にすぎず、他人はまた別の体験をしているということを(実際に目にもし)明確に認めた上、だからといって人はそれぞれやることが違うんだとは放っておかず、個々人の違う体験を通り越した向うに、言わば普遍的な子どもの姿を見透している。

そして更に、多くの諸君が(これもこの答案にあるが)極めて大事なことを指摘している。それは、彼らがよく自分を見つめている故に分っているのだと思うが、大人がいかに細かく心配りをして「ここはこういう具合に使う所」として場所を用意しても、子どもがその気にならなければ子どもは大人の心配りどおりには使わない、子どもは子どもなりに(人は人なりに)自分の意志、自分の判断で自分の場面をつくりだす(あるいは探しだす)ものなのだ、という指摘である。ここまで来れば、この学生諸君は、それから先の(それが難関なのだが)「では、いったいどういう場所を用意したらよいのか」という本質的な問題:私たちの生活してゆく場所をつくってゆくにあたっての本質的な問題:に、この園長さんよりもずっとずっと近くまで近づいているのだと見てよいだろう。

ところでこの答案は問題の2)に対してのものであった。そこで、今号は、私自身この問題の1)に答えるようなつもりで話を展開させてみようかと思う。

子どものタイプ・生活のパターン

引用された文章から想像して、この園長さんはきっと極めて子どもの教育に熱心なのだと思われる。子どもの成長、それに係わりをもつことに対し、情熟で満ちあふれている。その道に関しては人後に落ちない。その点では、なみの専門家ではない(なみの専門家は自称専門家で、その道に熱心であるまえに、専門家であるということの方に熱心だ)。 彼は、普通とかくおちいりがちな「子どもたちってのはガキ大将ばっかりで、明るく元気なものだ」などという「観念的な見かた」をしない。彼はむしろ、そういう見かたからははみだしてしまう言わば少数派の子どもたち、おねしょをしてしょげている子、しかられて泣きたいほど悲しい子、・・・・そういった子に目をやろうとする。私もまた、そういう子に目をやることには同意する。切り捨てられるものなのではないから全く当然だ。けれども、園長さんと私では、どこか一つ違うところがある。

いま私は「少数派」という書きかたをした。そして、この園長さんは、どうもこの子どもたちを普通一般に忘れ去られてしまっている「少数派」として見ているようなふしが見うけられる。そこがどうやら私と違うところだ。それを単に子どものタイプだとして、あるいは子どもをいくつかのタイプにわけて、見てしまうだけでよいのだろうか。その点では、私は先の答案にある子ども観の方をとる。

つまり、一人の子どもにあっても(場面に応じて)こういったタイプが出現する。それは、子どもの生活の諸相の一つにすぎないのだ。ガキ大将やおてんばの子だって一人悲しむことはあるし、内気の子だってやたらにはしゃぎたくなるときもある。いつも一つに定まっているわけがない。まして、先の答案にもあるように、家ではおてんば、外では一転しておしとやか、という具合にさえふるまうことができる。だから、場面(それは子ども自らがつくりだすのだが)に応じて、いかなる諸相をも示すことが子どもにはできるのだ(もちろん大人もそうなのだが)。

そういった諸相のとりかた・現われかた・表わしかたに人により差がある、タイプが見られる、という意昧でのタイプ分けなら私にもまだ分る。けれどもそうではなく、その諸相の一つを子どものタイプとしてとりあげ、それに対応して建物まで用意するというのは、たとえそれが通常は切り捨てられているタイプの子どもたちを大事にするのだという「善意」で裏打ちされていようが、これも随分「観念的」だなあ、と私には思えてくる。これでは、「子どもは元気で明るいものだ」「だから、明るい建物にすればよい」というのと何も変るところがない。子どもの諸相の一つだけとりあげる点も同じだし、だからそれに対応した建物をと続けてゆく短絡的な考えかたも全く同じである。つまり思考の構造は全く同じなのである。違うのは唯一、園長さんが子どもの諸相のどこに・どれに目をつけたか、その違いだけである。そうだとすると、極端な言いかたをすれば、子どもの諸相の数だけ、あるいはその諸相のどれを園長さんがとりあげるかによって園長さんの数だけのたくさんのタイプの幼稚園が生まれることになる。はたしてそうだろうか。

人間というもの、人間のやったこと、人間の営むこと、そして人間が考えること、それらをいくつかのタイプやパターンに分けてみることができたからといって、それで「分った」気になってしまうということ、これほどおかしな話はない。先号でも書いたように、人間だって、言ってみればプラスからマイナスの間にいろいろなタイプをとって連統的に存在しているのだと言えるし、一人の人に限ってみても、その一人のなかでまた(先の答案にもあったように)プラスからマイナスの間でいかようにもあり得るわけで、まして、ものを考えるという局面が、初めからいくつかのタイプ、パターンに分類されて設定されているなどということがあるわけがない。

たしかに私たちはものを考えるときに、考える対象をいくつかに括って見ていることは事実である。ものに名前をつける、あるいは私たちがことばを持っているということは、私たちがものごとをいくつかの概念に括りこんで扱おうとすることの表われに他ならない。パターンに分け扱っているわけである。しかし、だからといって、名前、ことば、概念、パターン・・・・が私たちとは独立に別個に、しかもあらかじめ(私たちより以前に)存在しているなどと思われてしまってはとんでもない誤まりだ。名前や概念というものは、私たち(なにもいまの私たちだけではない)が私たちの都合で営々として築いてきた:もう少し正確に言えば、先代の為したことのうち、引き継げるものは引き継ぎ、捨てるべきものは捨て、つくり変えるものはつくり変え直し、そして新につくらなければならないときはつくり、そういった意味で常に創造してきた:そういうものなのだ。そのなかで少しも変らなかったことはなにかといえば、それは、私たちをとりかこむ(あるいは私たちが在る)世界との関係けだと言ってよい。といって、私たちをとりかこむ世界が一定不変のものとして在り続けたわけではなく、世界はその都度私たちによってとらえ直されてきたのである。ということは、私たちが何をとらえているか、それによるということだ。だからこそ時代によりものの括りかた、概念、名前・・・・つまり世界のとらえかたが違ってきたのである。そして私たちがその世界をとらえるにあたっての拠りどころは、つまるところ、私たちの私たち自身の感性:私たちのものを見る目:私たちのものの見かた:でしかない。

なにを見るのか

おそらくこの園長さんは、長年の幼稚園の経験:こどもたちのとのつきあい:のなかで、普通見られる幼稚園、そこでやられているやりかたに対して一定の批判を持ったのだろう。たとえば、子どもにとっての「暗い」部分が切り捨てられているではないか、と。子どもに対して、ある観念的な子ども像や生活像が、しかも定型化したパターンで押しつけられているではないか、と。ところが、あにはからんや(引用した文から判断する限り)この園長さんのやったことといえば、いままでとは違う別種のパターンを押しつけることだった。なぜなのか。

彼の批判の対象になったもの、それは現象としての現代的なやりかただった。私たちの目に直かに見えてくるのは、賛意を表するものであれ批判の対象であれ「現象」でしかない。この場合は、やりかたである。賛成しがたいやりかたがある。やりかたを変えたらどうだろうか。もちろんそれで済む場合がないわけではない。しかし、全てそれで快方に向うと考えてしまうと、それはまちがいだ。そういったやりかたのような言わば人為的な「現象」の場合には、言わゆる自然現象を扱うのとは違うのであって、その現象をあらしめた「人為」すなわちそれをあらしめた考えかたそのものが問題となるはずであり、批判もまた単に現象としてのやりかたの面にとどまらず、当然それをあらしめた考えかたの局面にまで到ることが要求されるだろう。

いったいこの園長さんをして「子どもにとっての暗い」部分に関心を寄せさせたもの、普通のやりかたとの対比で彼の目をそこに向けさせたものは何であったか。それはおそらく、彼が学んだ(既存の)教育理論や心理学や・・・・ではなく、それらを越えた「彼のものを見る目」だったはずである。彼の目は、「明るく元気な」子ども像を押しつけるやりかたのなかで生きるうちに、明らかに、そのやりかたにひそむ「現代のやりかたの虚偽」を見つけたのだ。そして彼は、その「虚偽」をただそうと試みた。そしてしかし、その瞬間彼の目は、あの「明るい」部分で押し通すのでよしとするのと全く同じ目に戻ってしまったのだ。彼もまた同じように「現代の虚偽」の道連れになってしまったのである。そのときから、彼のあのすばらしい「ものを見る目」が死んでしまったのだ。これは少し酷な言いかたなのかもしれないとは私も思う。「明るい」部分だけでなく「暗い」部分があることを見ているだけ、全く見ないよりもいいじゃないか、そう思われるかもしれない。しかし、それでほんとによいか。

初めに彼の目が見たこと、それは本来、本質的に「あたりまえな」ことであった。ただ、現代では通常それが見捨てられ切り捨てられていた。だからたしかに、彼がそれに目をやったことは、目をやらない、見捨てしまうことよりはよいことである。一般的に、日ごろ忘れ去られてしまっていること、その重要さ、について目をつけることは、たしかに目を付けないことよりもよいことだ。たとえば「福祉」をクローズアップする、「自然保護」を叫ぶ、「街なみ保存」を訴える・・・・、それらに目がゆくことは、ゆかないよりもいいことだ。だが、それは単純にそれらが抜けおちていたそのときまでの状況に、足し算する:追加すれば済むものなのか。そんなものなのか。違うだろう。そういったことが忘れられ切り捨てられていたのは、なにも、ほんとは入れておくべきだったのだがついうっかりして入れ忘れてしまったというような、単なる忘れものだったからではなく、そもそも「人為」において:つまりその考えかたにおいて、それらを全く必要としない(言いかえれば、忘れてしまって当然の)構造があったからに他ならない。考えかたの構造の改変を伴なわずしてことがすすむ限り、あたりまえのことも決してあたりまえにはなってこないはずである。

「善意」の介在

私が常に奇妙に思ってきたことは、この現代の世のなかで、本来あたりまえなのにあたりまえに扱われて来なかったこと:たとえば「福祉」「自然保護」・・・・について発言することが、人々の「善意」であると見られている点である。なるほどたしかに、先にも書いたように、忘れられてきたことを指摘する人々の「善意」は、私も貴重だと思う。しかしそれは、そう指摘するのが世のなかの大勢から見て希少だから貴重なのではないことは言うまでもあるまい。数の多少で言っているのではない、言うまでもなく、その指摘のなかみが大事だからである。もしそうでないと、本来あたりまえなのにあたりまえにやられていなかったこと、それに係わることが大事であり善意であって、あたりまえがあたりまえにやられている、そういうことに係わるのは大事でもなければ善意でもない、そう扱われ済まされてしまう状況さえ生じてくるだろう。そして、あたりまえをあたりまえにしようという「運動」を、自他ともに「善意」で括って済ましている限り、その目ざすべき「あたりまえ」は、常に、これから先も、「善意」によってのみ保証され続け、それは決してあたりまえなことにはならないだろう。

しかし現実は、残念ながら「善意」が前面に押しだされている。人のやらない、気づかない「よいこと」をやること、いまの世での希少さゆえの「善意」を持つこと、それが、なにか普通の人とは違うほこりででもあるかのように見なされる。「善意」や「ボランティア」が「生きがい」となる、「目的」にされてしまう。それが、場合によると、かっこいい一つの生活の「スタイル」にさえなってしまう。異常である。私には承服できない。むしろ「虚偽」に見える。「障害児や障害児の親のため、援助して下さる方がたくさんいます。その人たちは逃げられるけれど逃げない状態でいるときは、・・・・楽しそうに気分よく手伝ってくれます。けれど・・・・逃げることのできない状態になると、とてもつらそうになり、疲れるようなのです。‥‥」これは昨年の七月の通信(№4)のあとがきで紹介した手紙の一節だが、そこに現代の「善意」の様態が象徴的に示されてはいないだろうか。

そして、別にこの園長さんもそうだというわけではないが、ある種の専門家のなかには、その専門を「善意」によって裏付けているのではないかと思われる人が、ときおり見うけられる。

善意の人々

もう大分昔のことになるが。ある教育の専門家を囲んで話を聞く会にたまたま居あわせたことがあった。この人も、この園長さん同様熱心な人で、世のなかで忘れられてしまっている問題に光をあて、自らも実践してきたことで、世のなかでも有名であった。その人の話を聞こうと企画された会合で、集まったのは、教育に関心がある言わゆる素人ばかりである。席上、その素人とこの人との間で見解のくいちがう場面があった。そのとき彼は、自分の見解の正当性を言うのに、その考えのなかみの説明ぬきでこう言ったのである:「私は二十年以上もこの道でやってきたのです」。翻訳すれば、「私はこの道で二十年もいろいろ考えてきたのです。そういう経験を積んだ私の考えは、説明するまでもなく、あなたがた(素人)のそれよりも正しいのです」ということである。話の継ぎ穂がなくなり、たちまちにして座は白けてしまった。私もいささか彼の発言に驚いた。そして、この人もやはりそうか、とも思った。専門家にはよくあることだからだ。しかし、二十年の昔から、彼はこうだったのだろうか。おそらくそうではあるまい。彼の若い目は、先に書いたような「善意」とはおよそ無縁に、現代において切り捨てられていること、そしてそのおかしさに鋭くつきささったはずである。彼は以後、そのおかしなやりかたをただそうと、ちょうどあの園長さんと同じように、努めてきた。多分その目は初め、いまこの会合で出された素人の見解、その素人の目とさほど変るものではなかっただろう。彼はまだ未経験だったのだから。それから彼がやったこと、それは並大抵のことではなかった。それは、忘れ去られていたことを浮かびあがらせることであったから、大変なことだった。その結果、彼の仕事はそれなりに認められるようになってきた。忘れ去られ、切り捨てられていたものが、徐々に日の目を浴びるようになってきた。これは非常に(真の意味で)貴重なことであった。

しかし世のなかは、それを本質的な高みでそれを理解せず、先に書いた意味での「善意」でしかとらえなかった。彼が明らかにしてきたことは、本来あたりまえなことなのだが、世のなかがその体質上忘れていたこと、希少なことだった。しかし世のなかは、その体質を変えることなく、彼(ら)の「善意」に頼って、それを補うことで済まそうとする。ないよりもある、それだけでも言ってみれば画期的なことであった。現代の欠落部分が「善意」で補われる、なかったものがあるようになった、それであたりまえとなる。そうなってくると、世のなかは、彼の言ったりやったりすることの「なかみ」ではなく、その現代での希少さゆえの貴重さだけで見るようになる。世のなかではあたりまえでないことをやっているえらさ。そう見られるようになったとき、多分彼の目は、若き日の目を失ないはじめたのである。もし彼が明らかにしてきたことが、世のなかにその体質を変える形で組みこまれたのであるならば:つまりあたりまえのことが「善意」に頼らずあたりまえになったのならば、当然その「なかみ」の真意が問われただろう。しかし、世のなかは言わば免罪符として「善意」に期待したのである。だから、彼の見解のなかみではなく、彼の「その道の専門家」としての存在にのみ、世のなかは価値を認めることになってしまったのである。そういう見られかたは、当然彼に反映する。彼は、なかみと関係なく、「善意」のシンボルとなってしまった。彼のやることは、そのなかみとは無縁に、彼がやることだからえらいこと、になってしまった。そして、だから、素人に、素人の素朴にして原初的な「なかみ」に係わる見解を示されたとき、彼はその貫重ですごしてきた(希少ですごしてきた)経験年数の多さでしか対応できなくなっていたのである。若き日に、彼の若い目でぶつかっていた「現代」に、彼は括りこまれてしまったのである。ミイラとりがまたミイラになる。

経験だけで分るか

考えてみれば、この人の場合は「その道」に熱心であって、「専門家であること」に熱心だったのでないだけ、数等(いまの世のなかでは)秀れていると言わなければなるまい。なにもこの人ばかりでなく、いま専門家と呼ばれる人の多くが、その「その道の経験年数」をもってしてことにあたろうとしがちである。私自身もまた、ふと気がつくと、そうなりかかっていて、ときおりひやっとする。私自身、建築に係わりをもつようになってから二十年以上になる。もう大分やってきたという感じを持つ一方で、たかだか二十年じゃないかという気にもなる。多分この後者の思いの方が正当なのであって、たった二十年間の経験だけて、ものごとが分ってしまった風なことが言えるわけがない。第一、専門家としての二十年のことを基にするというなら、いったい私の四十五年のこれまでの歳月の残りの二十五年というものは何なのだ。まして、専門外の素人の人たちが生きてきた歳月は、専門的には無用な歳月だとでもいうのだろうか、そしてまた、未経験の若い目にはなにも見えないとでもいうのだろうか。考えるまでもなく、それは誤まりだ。ただ、とかく横着なものだから、たった二十年の経験でものを言う誘惑についのってしまうのである。専門外の素人のなかでは、専門になにかをやっている、ただそれだけで貴重だから、なかみとは無縁に、その貴重さだけでちやほやされて、いい気分になってしまう。これはほんとに、実感として、おそろしいほどの誘惑であり、一度それを味ってしまうと、それはもう麻薬みたいなもので、あとはその専門のなかで惰性で動くのがせいいっぱいになる。たった二十年の、しかも専門だけの経験、もしそれだけでものを言うのならば、それはすなわちそれしか見えない、つまり偏狭だということに他なるまい。

昨年の十二月の号で、私は次のように書いた。「いったいだれが彼ら(専門家と通称される人たちのこと)に専門家の称号を与えたのであったろうか。生身の私たちがその称号を与えた覚えはないはずで、いつの間にか彼ら自ら名乗りでたにすぎなかったのではなかったか。彼らから専門家の称号をとり去ったとき、そこにはなにも残らない、ことによると生身の彼自身さえもないかもしれない、そうだからこそ専門家という包み紙に固執するのだと言ってよかろう。・‥・」

このときも私は、いささか自分の反省の意をこめてこれを書いた。しかしそのとき、私はまだはじめから自分を専門家として位置づけ、よき専門家たるにはどうであればよいか、そういう発想をしていたように思う。それは随分と思いあがった話である。「善意」の裏づけでいい気になっているのと、何ら変るところがない。

批評ということ

私はながながと、例の園長さんをまないたにのせ批評をしてきた。しかしそれは、彼を批難するためではなかった。私には彼を批難はできない。むしろ、いかに観念的でまた短絡した考えや行動を示そうとも、その前段での彼のものの見かたと、それを実行に移した行動には、一定の評価を与えざるを得ないと思うからである。考えようによれば、人間の歴史というのは常に、こういうことのくりかえしだったのかもしれないからである。完成した、あるいは完ぺきな理想のものが形をなして私たちの外側に存在し、それを私たちが探している。人がものを考える、なにかをする、というのは決してそんなことではない。全ては私たちがつくりあげことなのだ。私たちが私たち自らの感性を唯一の頼りにして、私たちの目で見ることによって、創るのだ。創り続けることなのだ。それはしかし、一度つくってしまったものを死守し、その上に積みあけ続けることではない。そんなことをしたら。私たちの目は死んでしまう。そして私は、私の目が(いま以上に)死んでしまわないために、批難ではなく、批評をし続けようと思う。それは必らず自分にはねかえってきてしまうから。

あとがき

〇先月のなかみについては、正反二つの反応が返ってきた。一つは、話の種切れになったのではないか、そういう心配をしてくれたものであった。本人は別に種切れになったつもりはなかったので、どうしてそのように見えたのか、しばし考えてみた。おそらくそれは、言わんとすることが毎回同じことのくり返し、言ってみれば二番せんじに見えたからではないかと思う。私が言おうとしていることは、その心棒だけだと、それは必ず、それこそ骨ぬきにされて理解されてしまうだろう。そういう経験は、いやというほど味わってきた。今回書いたように、考えかたの構造を変えず、新しい概念あるいはやりかたとして、付加・追加されることで済まされてしまう。だから、心棒だけを言うのはやめて、具体的な現象・事実の解釈を加え続ける方法に転換した。これなら、別の考え方によるその事実・現象の解釈を誘発する可能性があり、そこに真の議論が生まれるのではないかという期待が持てるからである。そういう意味では、先回は心棒をもろに心棒としてあらわに出しすぎたのかもしれないと思う。

もう一つの便りには次のようにあった。「・・・・本質だけを書いたとしても、それだけでは十分ではないのですね。本質を本質として十分に語らせるには、まず最初に、現実のさまざまな事例をひろいあげてその一つ一つを・・・・一本ずつ糸をほぐしてゆくようにして解き明かさなければならないのでしょう。そしてその後はじめて、本質はそのままの姿で舞台の上に立つことできるのだろうと思います。・・・・」これはもう、私の趣旨を代弁してくれているようなもので、無性にうれしかった。

〇先日、手帳をなくしてしまった。公衆電話に置き忘れたらしい。以来住所録の復原に手間どっている。そして、なくしてみてあのよれよれの手帳の重さが、身にしみて分ってきた。「空気みたいなもの」というのは、みなこういうものなのだろう。その重さは、なくしてから分るのだが、しかしそのとき気がついてももうおそい。これを読んで下さっている方の住所は幸い残っているけれども、電話番号はみな手帳とともに去ってしまった。ついでのときにお知らせ下さると幸い。

〇筑波研究学園都市といわれる開発地区がかぶさっている六ヶ町村の合併問曜が騒がれている。促進を説くある大学教師が次のような促進理由を述べたという「一つには、現在の町村役場の職員には大学卒が5%にみたない。これでは有効な企画をたてる能力に欠ける。合併で職員の質がよくなり、行政の効率があがる。 二つに、(土地の)資産価値が高まる(地価が上がるということ:農民が土地を手放す:農業をやめるということ)、 三つに、雇用の場面が増える(といっても、学歴がないから草とりだとかガードマンだけど)。・・・・」 きいていた村の人たちが、怒るよりも先ずあきれたというけれど、やはり怒らねば。この人、東大を出て、自治省の役人をやってきた。村の人いわく、まるで私らの村は植民地。彼らは占領軍。私たちもやはり怒らねば、ああなんと怒らねばならぬことが、こうもたくさんあるだろう!

〇いまになって、梅雨空。 今日、ひぐらしの鳴くのをきいた。

〇それぞれなりのご活躍を! そして、その共有されんことを!

1982・ 7・21 下山 眞司

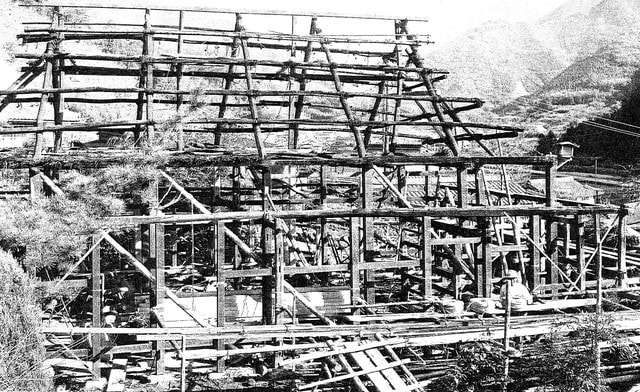

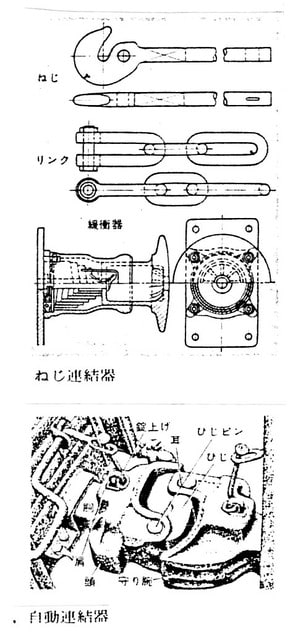

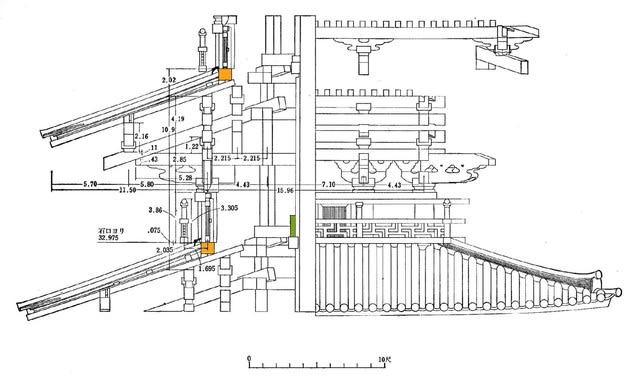

架構模型 全景

架構模型 全景 架構模型 部分

架構模型 部分

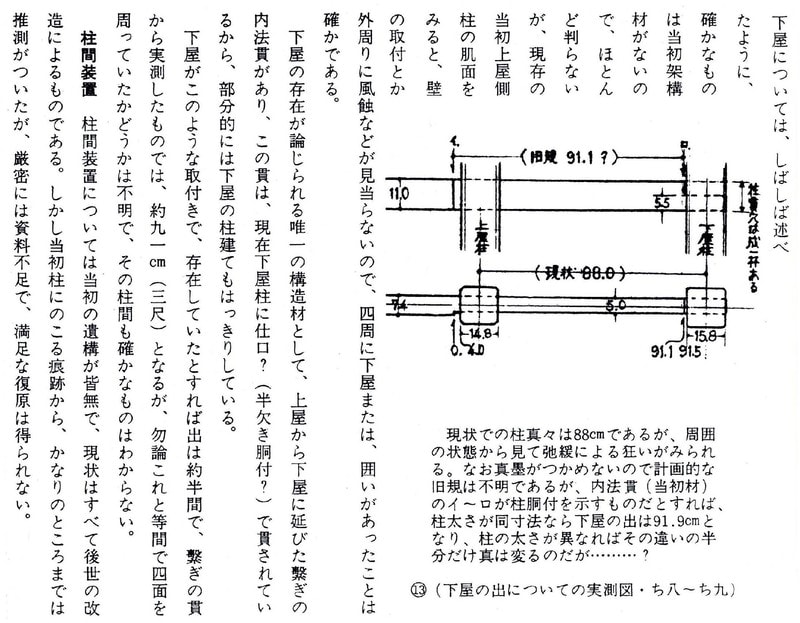

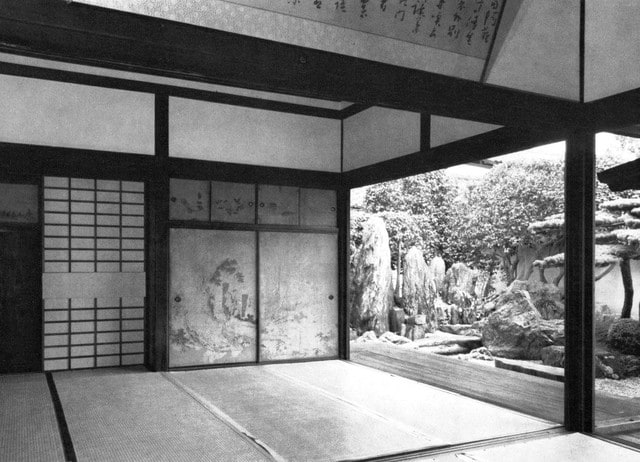

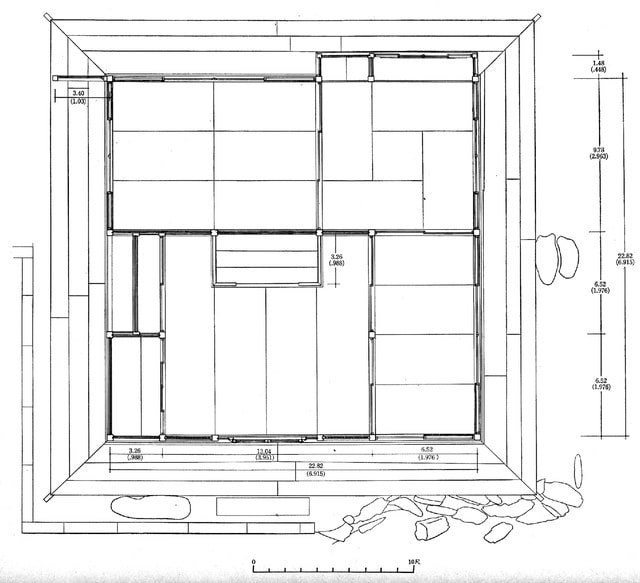

室中 北面(仏壇側)建具を払ってあるので、大書院も望める。

室中 北面(仏壇側)建具を払ってあるので、大書院も望める。

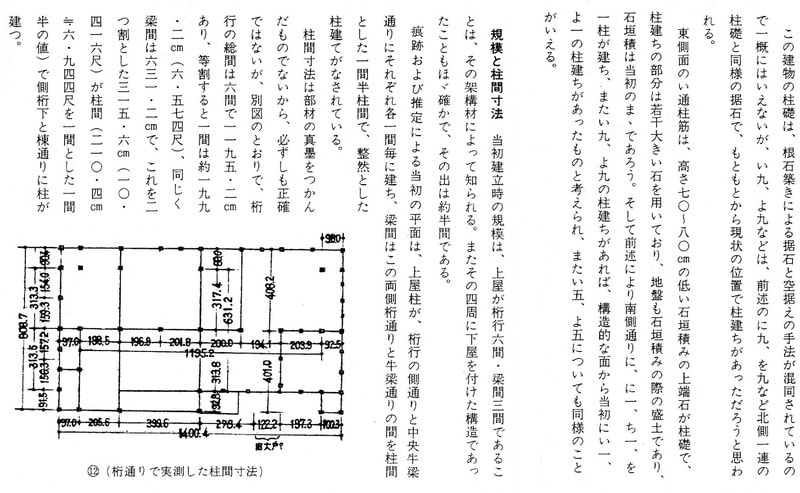

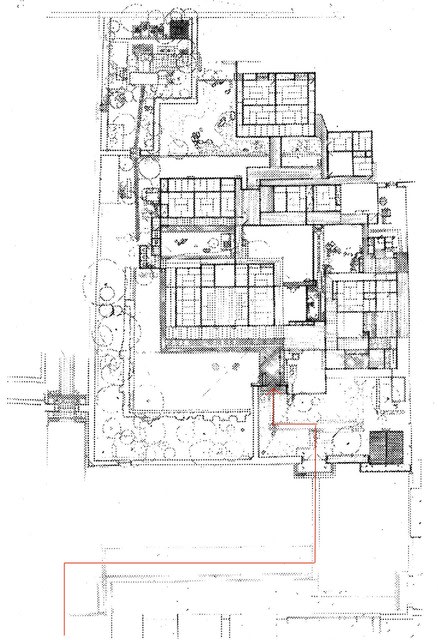

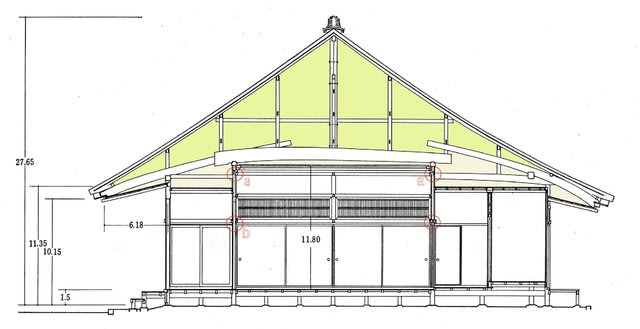

梁行断面図

梁行断面図