[文言変更 28日9.40][註記追加 29日 17.56][追加 30日 10.47]

[「この国を・・・13」に新しいリンク先を追加しました-「3.11後のサイエンス:餅屋はどこにいる」 28日18.25]

「この国と原発」の続編を「この国を・・・13」に追加しました。[30日18.50]

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

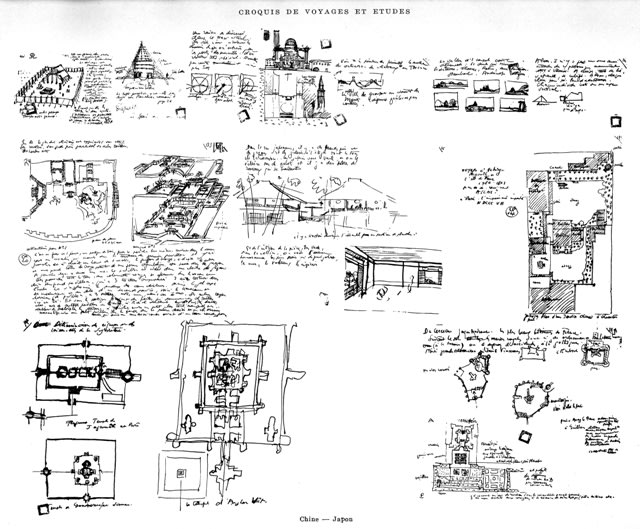

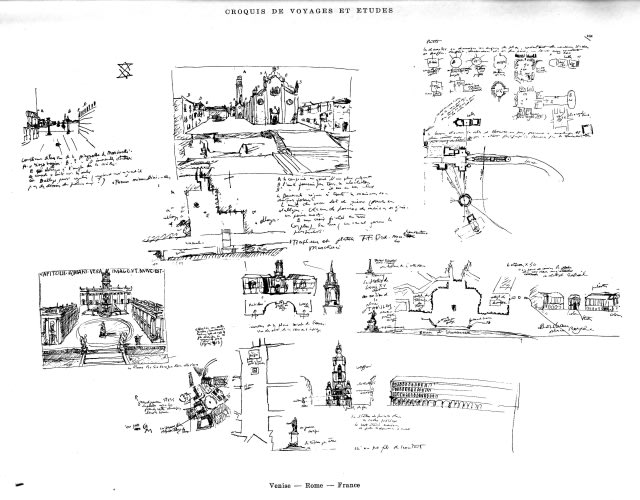

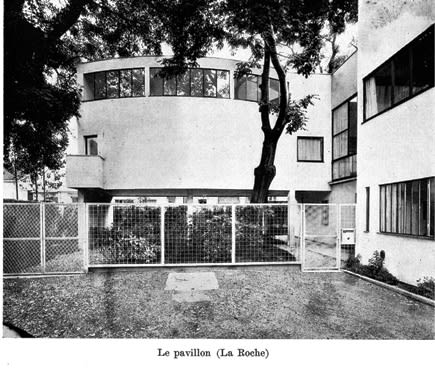

その昔、私の目にとまったコルビュジェの設計例を、もうしばらく、見てみたいと思います。

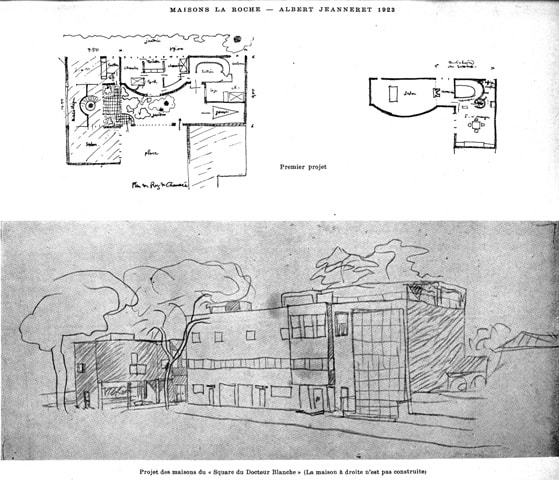

はじめは、1930年設計の、南米チリの太平洋を望む崖状の土地に建つ別荘。

これは、コルビュジェ設計集の2巻目、“ Le Corbusier & Pierre Jeanneret 1929~1934 ”から転載。

これとそっくりの山荘を、A・レーモンドが、軽井沢につくり物議を醸しました(茅葺屋根でつくった!)。

この事例については、写真は内部の写真僅か1点しかありません。あとはスケッチ風透視図。

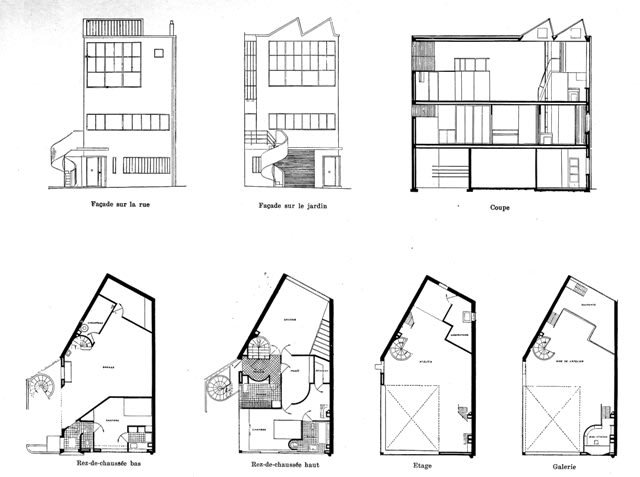

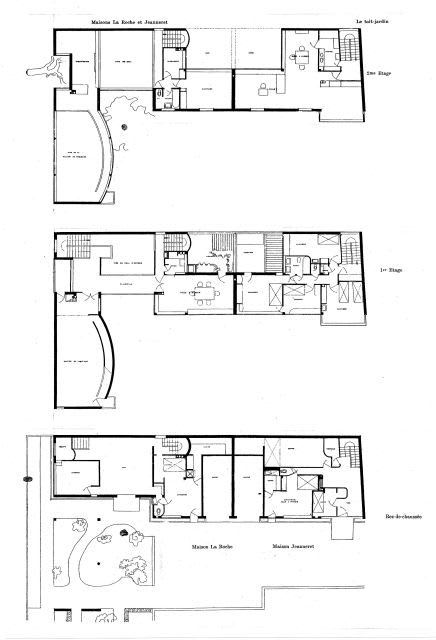

最初は、配置図と各面の立面。

これから察するに、海へ向うかなり急峻な斜面、と言うより崖、の中腹に建っているようです。

チリは、南アメリカ大陸の太平洋岸を南極にまで至る山脈に沿った細長い国。

したがって、建物へは九十九折(つづらおり)に崖を降りてゆく。

今回の図にも縮尺がないので、平面図の記入寸法から想定してください。

断面図の「逆ヘの字」の左側の高さがおよそ5m。

次の図の平面図の左側の矩形の短辺が800、800cm:8m。長辺は2000:20m。

次は、平面図と建物の中の主なる空間の内観スケッチと、部分の写真。

図だけですと、どこから建物内に入るのか分りにくいので、図を補いました。

平面図の赤い矢印がこの建物の主入口。立面図にも、主入口の扉を赤く塗りました(いずれも、原本にはありません)。

この立地状態からすれば、海側の写真がないのは分ります。普通の視点では、見上げの写真しか撮れない。

しかし、崖の上から、眼下に広がる海とそのに建つ建物の写真は撮れるはずです。ところが、そういう視角のスケッチも写真もない。

私の想像では、多分、コルビュジェには、設計のときに、そういう視角、つまり、崖の上から降りてゆくときに見える「姿・景色・見えかた」は、頭にはなかったのではないでしょうか。

もし、崖の上から九十九折の坂道を降りてゆくときの「見えかた」を「気にしていた」のならば、「逆ヘの字型:V型」の屋根は思いつかないのではないか、と思うからです。

なぜなら、この雄大な景色の中では、いかなる人工物も「小さく」、その「存在」はまわりの景色の中に「吸収されて」しまうはずで、その「吸収」に素直に従わざるを得ないのが普通です。どんなにじたばたしたところで、大地の雄大さにはかなわないからです。

ところが、この「逆ヘの字型:V型」の「物体」は、その形ゆえに、「目立ち」ます。

しかしそれは、いかに目立っても、所詮、象の背中に止まった虫にすぎない。

言い換えれば、その雄大な景色の中では、「浮いて」見えるはずです。写真を撮ると、多分それが明らかになるのではないでしょうか。

これは、日本の別荘地帯を歩いていてもよくある「風景」です。

そしてもちろん、新興の住宅地でもよく見かける「風景」。

建物そのものが気張ってその形を「主張」しても、まわりの景色に馴染まない。

だから、そういう建物の紹介写真では、大抵、まわりを写さない。

そしてまた、坂道を降りてゆくときの「見えかた」を「気にしていた」のならば、建物への近づきかたにも「工夫」があってもよいのではないか、と私には思えます。

ライトの落水荘や、アアルトのカレー邸は、その「近づきかた」に入念な気遣いが見られることを紹介しました。

けれども、この建物への「近づきかた」は、かなり「無愛想」です。

崖の上から坂道を下り、V字型に坂道を左に折れ、建物の主入口の前に着く。

このような九十九折に道を設けるときは、「どのような九十九がよいか」考えるものだと思います。

つまり、建物の方に向って下り始め、折り返すには、その気分を維持するように努めるものだ、と私は思います。

そうしないと、何のために降りてゆくのか、意味が分らなくなる、逆に言えば、降りてゆく過程が面倒なものに感じられてしまうはずだからです。屈折点の設定が重要になるのです。

しかし、この図(スケッチの配置図)では、下り始めは、まったく建物のある地点とは逆の方向に向っています。言うならば、だんだん建物とは逆の方向に離れてゆく。見えているのは広大な海原。

そしてやおら折り返し、そこで初めて建物が視野に入ってくる。

そして、多分、屈折点のあたりからは、「逆ヘの字」の長い方の「屋根面」が印象強く見えてきます。

しかし、その「見えかた」は、坂を下ってゆく人の目には目立つけれども、そのように「目立つ」意味合いが分らないのではないでしょうか。人の視線は屋根面に沿って上方に向い、主入口前にはゆかないからです。

それゆえ、この九十九折は、意図ある九十九折ではなく、「やむを得ず、単に高度を下げるための九十九折」であるように、私には思えるのです。

人が自分の感覚に拠って開く登山道でも、登る目的・方向にはずれる九十九折はできません。人は、「ある目標を持って」登るからです。

もしも、人の感覚と関係なくできている登山道があるとすれば、それは、人の感覚に拠ってではなく、地図上で計画された場合の道です。

これは、人が暮すことに拠ってできた曲がりくねった道と、都市計画・地域計画でつくられる幾何学的形の道との違いと同じです。

更に、その屋根面は、遠くに見えるはずの水平線に対しても「浮いて」見えるはずです。私には、その屋根面が、かえって「邪魔」に見えます。人がそのとき見たいのは、「眼前の雄大な海、水平線」なのではないか、と思うからです。そこに突出する斜面、それは何か、なぜ?

つまり、この建物へ向って降りてゆくときの「気持ち」を「つかんで」いたならば、この屋根の「形」は生まれないはずだ、と私には思えるのです。

簡単に言えば、屋根もまた、素直に崖の等高線にならう、つまり、水平を維持する形になるはずだ、ということです。

私事ですが、筑波一小の体育館の設計の際、斜面に並行に置く案の他に、直交させる案も考えました。

この事例も、主な近付きかたは、坂を下りて建物に至ります。

敷地の斜面は、敷地のあたりだけにあるのではなく、筑波山の山裾をとりまき延々と続いています。

もしも直交させる配置を採ると、その建物によって、斜面の連続が断ち切られます。

そこで、かなり早い時点から、直交案は捨てられました。

では、この建物の「逆ヘの字型:V型」の屋根は、なにゆえに決められたのでしょうか。

その「謂れ」は、断面図で分るように思います。

2階の寝室に至る斜路の勾配と、屋根勾配が同じ、「への字」の屈折点は、斜路の屈折点に一致しています。

つまり、「への字」の屋根型は、当時コルビュジェが盛んに用いていた「斜路」が「根拠」、「動機:モティーフ」になっている、と見ることができます。

そして、この建物の主要部を成す広い空間の大きさも、斜路を「納める」ための大きさである、と理解すると、その広さ(「長さ」)になる「謂れ」が見えてきます。

実は、最初、この建物へは、平面図の左端の開口部から入るのではないか、と勝手に想像していました。

前方に海を見ながら降りてきて、その開口部の外にテラスでもあって、そこに至る。そこから内部へ・・・、と。

それにしては斜路の向きが変だ、と見直したところ、入口が「見付かった」のです。

そこで、入口に色を付けることにしたわけ・・・。

先回の終りに、

・・・

彼のイメージスケッチには、圧倒的に鳥瞰的なものも含め、視点の高いものが多いのです。この、高い位置に「視座」を置く、という点に、コルビュジエの surroundings への「対応」が読める、そのように私には感じられました。

・・・

と書きました。

今回の事例を詳細にみて、私は、この「思い」を更に強く感じています。

なるほど、それゆえに、コルビュジエは「近・現代」に受け容れられたのだ、とあらためて思ったのです。

おそらく、コルビュジェの中には、別の「想い」があったのではないでしょうか。

それはすなわち、端的に言えば、

「 SURROUNDINGS は、『絵』の『地』に過ぎない」ということです。「主」は建「物」自体。「まわり」:「地」は、単に「建物自体」を「際立てる」ためのもの。[文言変更 28日9.40]

多分、西欧の「近代」の建築は、それで成り立ってきた。建築が SURROUNDINGS とは関係なく存在する、言い換えれば、「それだけ」を「見る対象」として扱うようになったのです。「主」のために「まわり」を整える。

たしかに、その傾向のなかでは、アアルトは異質だった、ことによると「前・近代」あるいは「非・近代」と思われた(だからかえって注目された!)。

一方、日本では、「まわり」にゆとりがなくなった。特に都会では。

そこで、「背景なし」で「建物自体」を「主張」する事例が増えた、そしてそれが当たり前だと思うようにもなってしまった・・・。

ところが、日本のアニメは「背景」を重視する、という。

「背景」を、アニメでしか認められなくなった、ということかも知れません。

つまり、現実は SURROUNDINGS なしの世界になってきた・・・。

それで「平気」で「居られる」・・・。

註 追加[29日 17.56]

少なくとも近世までに、日本の建物づくりでは、

「まわり」に拠って、つまり SURROUNDINGS を考えることで、その「場」をつくる、

という考えに到達していた、と考えられます。

いわゆる「書院造」の造営や、あるいは「茶室」造営の根底に、この考え方を顕著に見ることができるからです。

SURROUNDINGS なしで、それらの存在を理解できた、とすると、それは可笑しい。

SURROUNDINGS なしでは、それらは存在根拠を失うはずだ、ということです。

この近世までの人びとの考え方を、近代になって見失い、

更に、現在では、そんなことは必要ない、というまでに至っているのではないか、

そのように私には思えるのです。

そして、そういう考え方で、「書院造」や「茶室」が、若い人たちに「教えられている」としたならば、

それは、「文化」の積極的破壊である、と私は思います。

なにごとも、5W1Hで問わねばならない、私はそう考えています。

近世の日本の建物づくりの様態を、下記で書きました。ご覧ください。[追加 30日 10.47]

「日本の建築技術の展開-16・・・・心象風景の造成・その1」

「日本の建築技術の展開-16の補足」

「日本の建築技術の展開-17・・・・心象風景の造成・その2」

「日本の建築技術の展開-17の補足」

「日本の建築技術の展開-18・・・・心象風景の造成・その3」

「日本の建築技術の展開-19・・・・心象風景の造成・その4」

「日本の建築技術の展開-20・・・・心象風景の造成・その5」

「日本の建築技術の展開-21・・・・心象風景の造成・その6」

このように考えると、コルビュジエのスケッチ、そこで描かれる「建物」は、「絵」の「主題」に過ぎないのではないか、と思えます。

そうであれば、彼のスケッチに俯瞰、鳥瞰的な図が多いのも理解できる、とあらためて思えてくるのです。

そしてまた、そうであるからこそ、多くの人びとにとって「分りやすい」のです。

「 SURROUNDINGS との関係で建物を理解する」ということは、面倒な作業を必要とします。

とりわけ、現地に赴き実物に接するのではなく、写真や図面でしか接し得ない場合には、本当にその建物を「 SURROUNDINGS との関係で分る」のは非常に難しい。

相当に想像力を駆使しなければ SURROUNDINGS をつかめない、まして「 SURROUNDINGS との関係」を読み取るなどという作業は、「重労働」です。

アアルトの建物が一般受けしないのは、それを理解するのに面倒な作業を要するからだ、そのように思えます。

しかし、「対象」として扱うなら、簡単なこと。近・現代は、作業の楽な方向に向ってきたのではないでしょうか。

そして、「対象」としてはアアルトの設計は「面白くない」。「妙な形」だけが目に入る・・・。「分らない形」。

そしてこの「傾向・風潮」は、まさに「近・現代」の《合理主義的思考》に「適合」した、そう思えます。

一言で言えば、 SURROUNDINGS との関係を取り外して「対象化」してみる「思考」です。

次回、さらにコルビュジェの事例を見てみたいと思います。

[「この国を・・・13」に新しいリンク先を追加しました-「3.11後のサイエンス:餅屋はどこにいる」 28日18.25]

「この国と原発」の続編を「この国を・・・13」に追加しました。[30日18.50]

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

その昔、私の目にとまったコルビュジェの設計例を、もうしばらく、見てみたいと思います。

はじめは、1930年設計の、南米チリの太平洋を望む崖状の土地に建つ別荘。

これは、コルビュジェ設計集の2巻目、“ Le Corbusier & Pierre Jeanneret 1929~1934 ”から転載。

これとそっくりの山荘を、A・レーモンドが、軽井沢につくり物議を醸しました(茅葺屋根でつくった!)。

この事例については、写真は内部の写真僅か1点しかありません。あとはスケッチ風透視図。

最初は、配置図と各面の立面。

これから察するに、海へ向うかなり急峻な斜面、と言うより崖、の中腹に建っているようです。

チリは、南アメリカ大陸の太平洋岸を南極にまで至る山脈に沿った細長い国。

したがって、建物へは九十九折(つづらおり)に崖を降りてゆく。

今回の図にも縮尺がないので、平面図の記入寸法から想定してください。

断面図の「逆ヘの字」の左側の高さがおよそ5m。

次の図の平面図の左側の矩形の短辺が800、800cm:8m。長辺は2000:20m。

次は、平面図と建物の中の主なる空間の内観スケッチと、部分の写真。

図だけですと、どこから建物内に入るのか分りにくいので、図を補いました。

平面図の赤い矢印がこの建物の主入口。立面図にも、主入口の扉を赤く塗りました(いずれも、原本にはありません)。

この立地状態からすれば、海側の写真がないのは分ります。普通の視点では、見上げの写真しか撮れない。

しかし、崖の上から、眼下に広がる海とそのに建つ建物の写真は撮れるはずです。ところが、そういう視角のスケッチも写真もない。

私の想像では、多分、コルビュジェには、設計のときに、そういう視角、つまり、崖の上から降りてゆくときに見える「姿・景色・見えかた」は、頭にはなかったのではないでしょうか。

もし、崖の上から九十九折の坂道を降りてゆくときの「見えかた」を「気にしていた」のならば、「逆ヘの字型:V型」の屋根は思いつかないのではないか、と思うからです。

なぜなら、この雄大な景色の中では、いかなる人工物も「小さく」、その「存在」はまわりの景色の中に「吸収されて」しまうはずで、その「吸収」に素直に従わざるを得ないのが普通です。どんなにじたばたしたところで、大地の雄大さにはかなわないからです。

ところが、この「逆ヘの字型:V型」の「物体」は、その形ゆえに、「目立ち」ます。

しかしそれは、いかに目立っても、所詮、象の背中に止まった虫にすぎない。

言い換えれば、その雄大な景色の中では、「浮いて」見えるはずです。写真を撮ると、多分それが明らかになるのではないでしょうか。

これは、日本の別荘地帯を歩いていてもよくある「風景」です。

そしてもちろん、新興の住宅地でもよく見かける「風景」。

建物そのものが気張ってその形を「主張」しても、まわりの景色に馴染まない。

だから、そういう建物の紹介写真では、大抵、まわりを写さない。

そしてまた、坂道を降りてゆくときの「見えかた」を「気にしていた」のならば、建物への近づきかたにも「工夫」があってもよいのではないか、と私には思えます。

ライトの落水荘や、アアルトのカレー邸は、その「近づきかた」に入念な気遣いが見られることを紹介しました。

けれども、この建物への「近づきかた」は、かなり「無愛想」です。

崖の上から坂道を下り、V字型に坂道を左に折れ、建物の主入口の前に着く。

このような九十九折に道を設けるときは、「どのような九十九がよいか」考えるものだと思います。

つまり、建物の方に向って下り始め、折り返すには、その気分を維持するように努めるものだ、と私は思います。

そうしないと、何のために降りてゆくのか、意味が分らなくなる、逆に言えば、降りてゆく過程が面倒なものに感じられてしまうはずだからです。屈折点の設定が重要になるのです。

しかし、この図(スケッチの配置図)では、下り始めは、まったく建物のある地点とは逆の方向に向っています。言うならば、だんだん建物とは逆の方向に離れてゆく。見えているのは広大な海原。

そしてやおら折り返し、そこで初めて建物が視野に入ってくる。

そして、多分、屈折点のあたりからは、「逆ヘの字」の長い方の「屋根面」が印象強く見えてきます。

しかし、その「見えかた」は、坂を下ってゆく人の目には目立つけれども、そのように「目立つ」意味合いが分らないのではないでしょうか。人の視線は屋根面に沿って上方に向い、主入口前にはゆかないからです。

それゆえ、この九十九折は、意図ある九十九折ではなく、「やむを得ず、単に高度を下げるための九十九折」であるように、私には思えるのです。

人が自分の感覚に拠って開く登山道でも、登る目的・方向にはずれる九十九折はできません。人は、「ある目標を持って」登るからです。

もしも、人の感覚と関係なくできている登山道があるとすれば、それは、人の感覚に拠ってではなく、地図上で計画された場合の道です。

これは、人が暮すことに拠ってできた曲がりくねった道と、都市計画・地域計画でつくられる幾何学的形の道との違いと同じです。

更に、その屋根面は、遠くに見えるはずの水平線に対しても「浮いて」見えるはずです。私には、その屋根面が、かえって「邪魔」に見えます。人がそのとき見たいのは、「眼前の雄大な海、水平線」なのではないか、と思うからです。そこに突出する斜面、それは何か、なぜ?

つまり、この建物へ向って降りてゆくときの「気持ち」を「つかんで」いたならば、この屋根の「形」は生まれないはずだ、と私には思えるのです。

簡単に言えば、屋根もまた、素直に崖の等高線にならう、つまり、水平を維持する形になるはずだ、ということです。

私事ですが、筑波一小の体育館の設計の際、斜面に並行に置く案の他に、直交させる案も考えました。

この事例も、主な近付きかたは、坂を下りて建物に至ります。

敷地の斜面は、敷地のあたりだけにあるのではなく、筑波山の山裾をとりまき延々と続いています。

もしも直交させる配置を採ると、その建物によって、斜面の連続が断ち切られます。

そこで、かなり早い時点から、直交案は捨てられました。

では、この建物の「逆ヘの字型:V型」の屋根は、なにゆえに決められたのでしょうか。

その「謂れ」は、断面図で分るように思います。

2階の寝室に至る斜路の勾配と、屋根勾配が同じ、「への字」の屈折点は、斜路の屈折点に一致しています。

つまり、「への字」の屋根型は、当時コルビュジェが盛んに用いていた「斜路」が「根拠」、「動機:モティーフ」になっている、と見ることができます。

そして、この建物の主要部を成す広い空間の大きさも、斜路を「納める」ための大きさである、と理解すると、その広さ(「長さ」)になる「謂れ」が見えてきます。

実は、最初、この建物へは、平面図の左端の開口部から入るのではないか、と勝手に想像していました。

前方に海を見ながら降りてきて、その開口部の外にテラスでもあって、そこに至る。そこから内部へ・・・、と。

それにしては斜路の向きが変だ、と見直したところ、入口が「見付かった」のです。

そこで、入口に色を付けることにしたわけ・・・。

先回の終りに、

・・・

彼のイメージスケッチには、圧倒的に鳥瞰的なものも含め、視点の高いものが多いのです。この、高い位置に「視座」を置く、という点に、コルビュジエの surroundings への「対応」が読める、そのように私には感じられました。

・・・

と書きました。

今回の事例を詳細にみて、私は、この「思い」を更に強く感じています。

なるほど、それゆえに、コルビュジエは「近・現代」に受け容れられたのだ、とあらためて思ったのです。

おそらく、コルビュジェの中には、別の「想い」があったのではないでしょうか。

それはすなわち、端的に言えば、

「 SURROUNDINGS は、『絵』の『地』に過ぎない」ということです。「主」は建「物」自体。「まわり」:「地」は、単に「建物自体」を「際立てる」ためのもの。[文言変更 28日9.40]

多分、西欧の「近代」の建築は、それで成り立ってきた。建築が SURROUNDINGS とは関係なく存在する、言い換えれば、「それだけ」を「見る対象」として扱うようになったのです。「主」のために「まわり」を整える。

たしかに、その傾向のなかでは、アアルトは異質だった、ことによると「前・近代」あるいは「非・近代」と思われた(だからかえって注目された!)。

一方、日本では、「まわり」にゆとりがなくなった。特に都会では。

そこで、「背景なし」で「建物自体」を「主張」する事例が増えた、そしてそれが当たり前だと思うようにもなってしまった・・・。

ところが、日本のアニメは「背景」を重視する、という。

「背景」を、アニメでしか認められなくなった、ということかも知れません。

つまり、現実は SURROUNDINGS なしの世界になってきた・・・。

それで「平気」で「居られる」・・・。

註 追加[29日 17.56]

少なくとも近世までに、日本の建物づくりでは、

「まわり」に拠って、つまり SURROUNDINGS を考えることで、その「場」をつくる、

という考えに到達していた、と考えられます。

いわゆる「書院造」の造営や、あるいは「茶室」造営の根底に、この考え方を顕著に見ることができるからです。

SURROUNDINGS なしで、それらの存在を理解できた、とすると、それは可笑しい。

SURROUNDINGS なしでは、それらは存在根拠を失うはずだ、ということです。

この近世までの人びとの考え方を、近代になって見失い、

更に、現在では、そんなことは必要ない、というまでに至っているのではないか、

そのように私には思えるのです。

そして、そういう考え方で、「書院造」や「茶室」が、若い人たちに「教えられている」としたならば、

それは、「文化」の積極的破壊である、と私は思います。

なにごとも、5W1Hで問わねばならない、私はそう考えています。

近世の日本の建物づくりの様態を、下記で書きました。ご覧ください。[追加 30日 10.47]

「日本の建築技術の展開-16・・・・心象風景の造成・その1」

「日本の建築技術の展開-16の補足」

「日本の建築技術の展開-17・・・・心象風景の造成・その2」

「日本の建築技術の展開-17の補足」

「日本の建築技術の展開-18・・・・心象風景の造成・その3」

「日本の建築技術の展開-19・・・・心象風景の造成・その4」

「日本の建築技術の展開-20・・・・心象風景の造成・その5」

「日本の建築技術の展開-21・・・・心象風景の造成・その6」

このように考えると、コルビュジエのスケッチ、そこで描かれる「建物」は、「絵」の「主題」に過ぎないのではないか、と思えます。

そうであれば、彼のスケッチに俯瞰、鳥瞰的な図が多いのも理解できる、とあらためて思えてくるのです。

そしてまた、そうであるからこそ、多くの人びとにとって「分りやすい」のです。

「 SURROUNDINGS との関係で建物を理解する」ということは、面倒な作業を必要とします。

とりわけ、現地に赴き実物に接するのではなく、写真や図面でしか接し得ない場合には、本当にその建物を「 SURROUNDINGS との関係で分る」のは非常に難しい。

相当に想像力を駆使しなければ SURROUNDINGS をつかめない、まして「 SURROUNDINGS との関係」を読み取るなどという作業は、「重労働」です。

アアルトの建物が一般受けしないのは、それを理解するのに面倒な作業を要するからだ、そのように思えます。

しかし、「対象」として扱うなら、簡単なこと。近・現代は、作業の楽な方向に向ってきたのではないでしょうか。

そして、「対象」としてはアアルトの設計は「面白くない」。「妙な形」だけが目に入る・・・。「分らない形」。

そしてこの「傾向・風潮」は、まさに「近・現代」の《合理主義的思考》に「適合」した、そう思えます。

一言で言えば、 SURROUNDINGS との関係を取り外して「対象化」してみる「思考」です。

次回、さらにコルビュジェの事例を見てみたいと思います。