[追記:5月31日9.45AM]

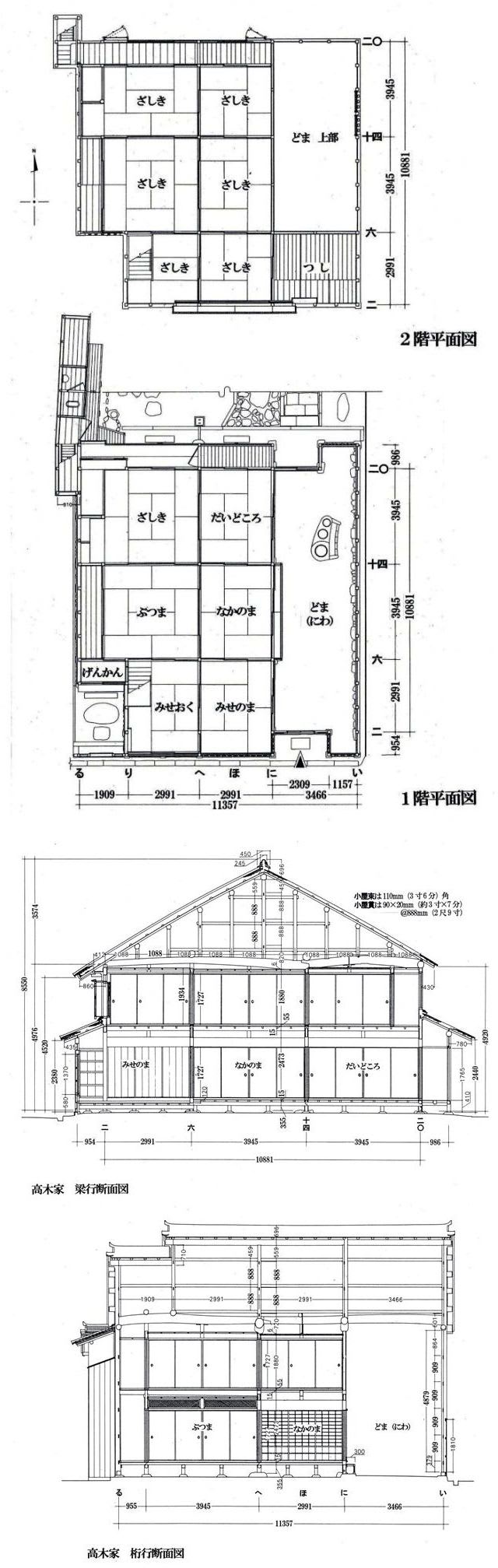

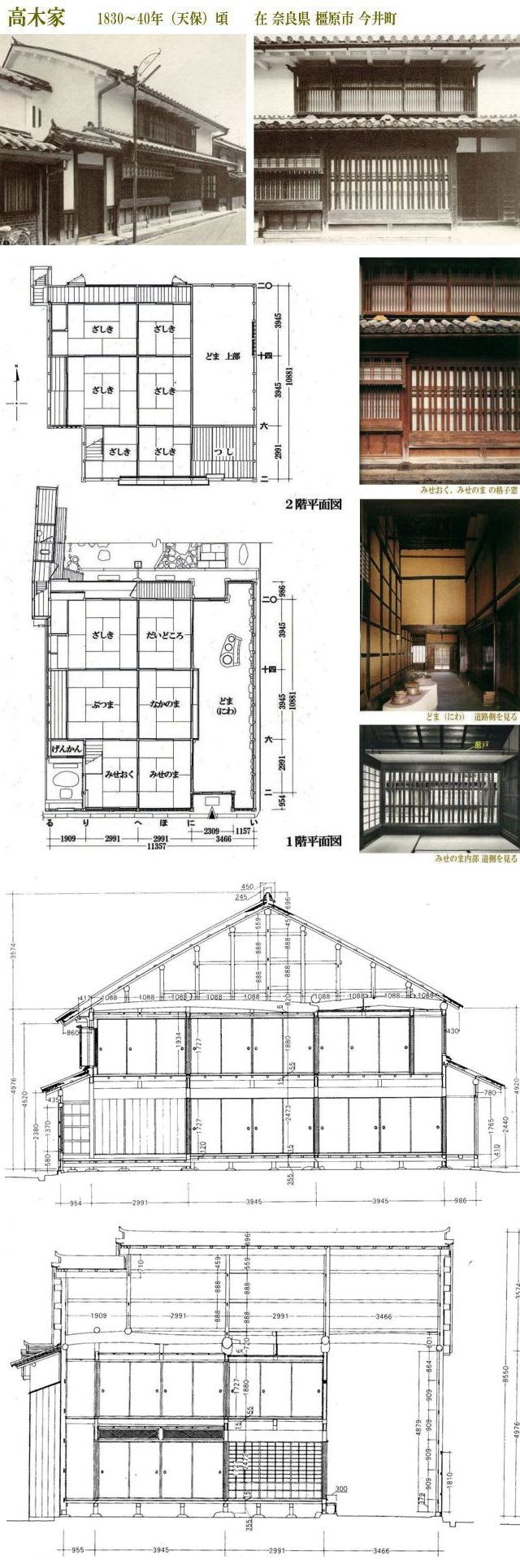

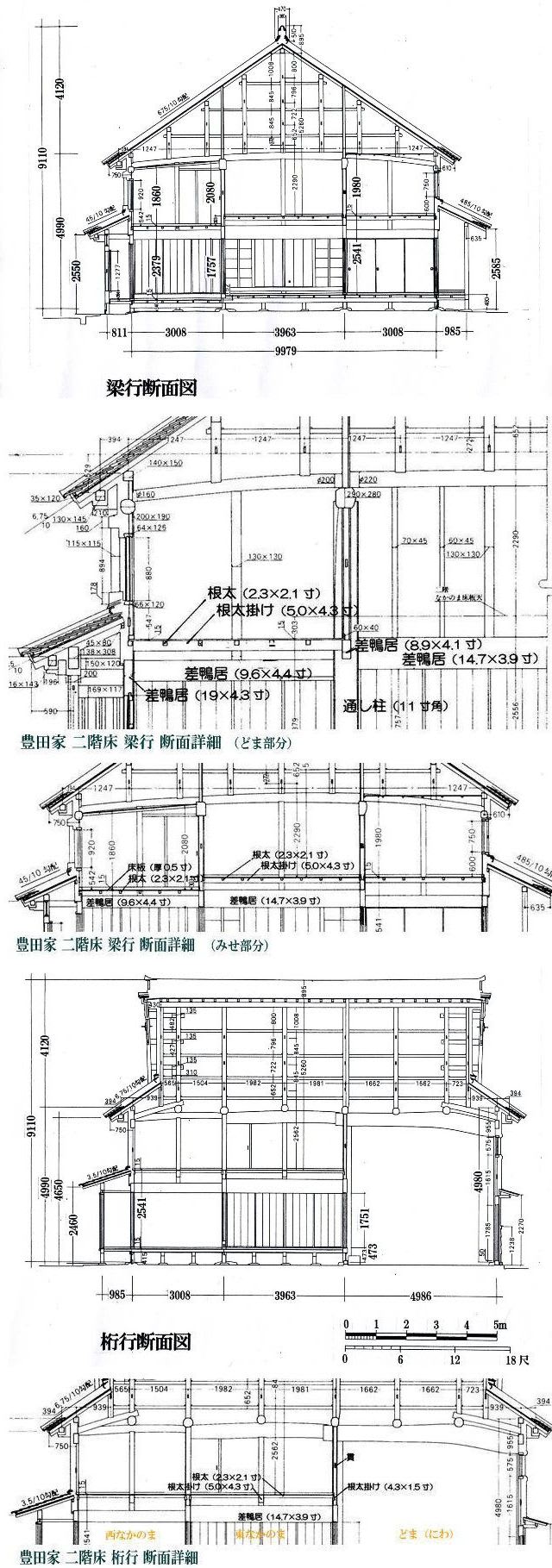

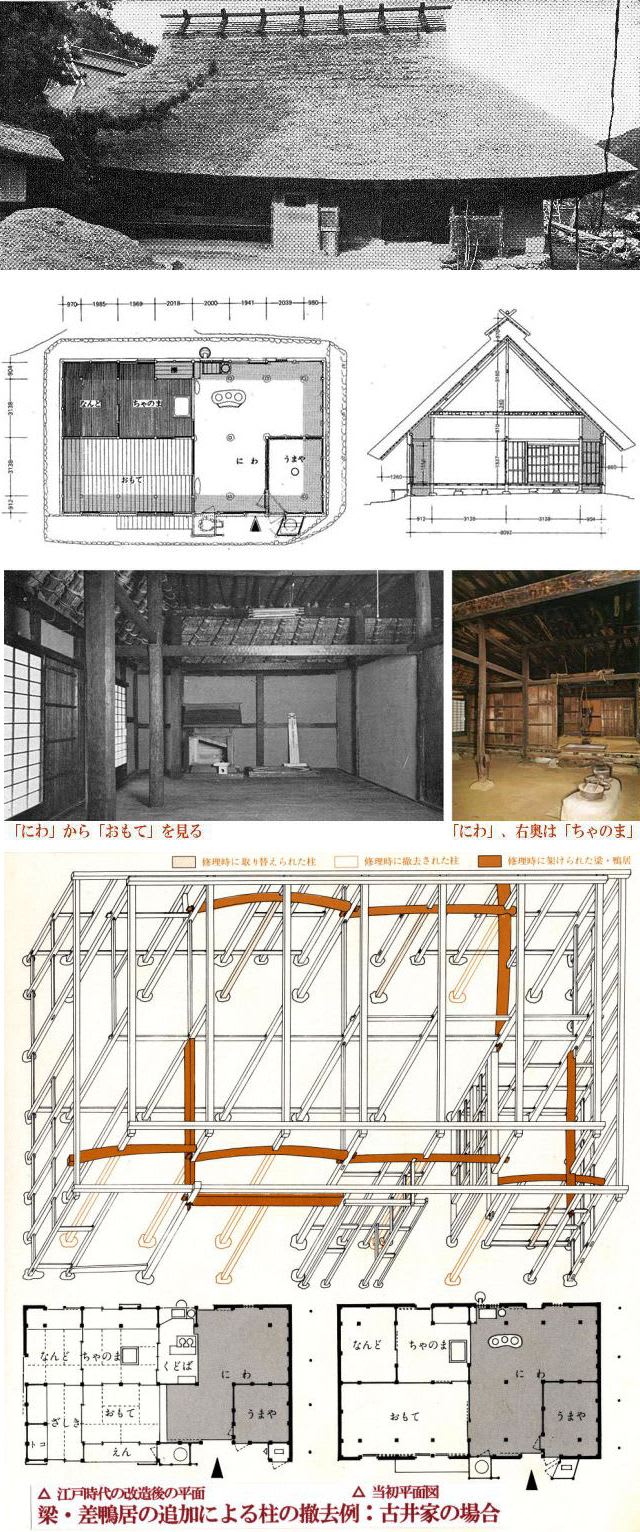

「高木家修理工事報告書」に架構および差鴨居、床組の分解図が載っているので、転載させていただく。

「差鴨居」は「六通り」、床組は「ほ通り」の分解図である(平面図、断面図参照)。

註 追記

「みせのま」~「だいどころ」を通る「ほ」通りの床組では

間仕切上にあたる「六」「十四」通り直上で「鎌継ぎ」で

継いでいる点に注目。そのため、見えがかりで継手が見えない。

上に柱がない場合、現在でも使える手法。

「高木家」では、「通し柱」への「四方差」「三方差」等が、手慣れた:あたりまえの技法として、用いられていることが分る。

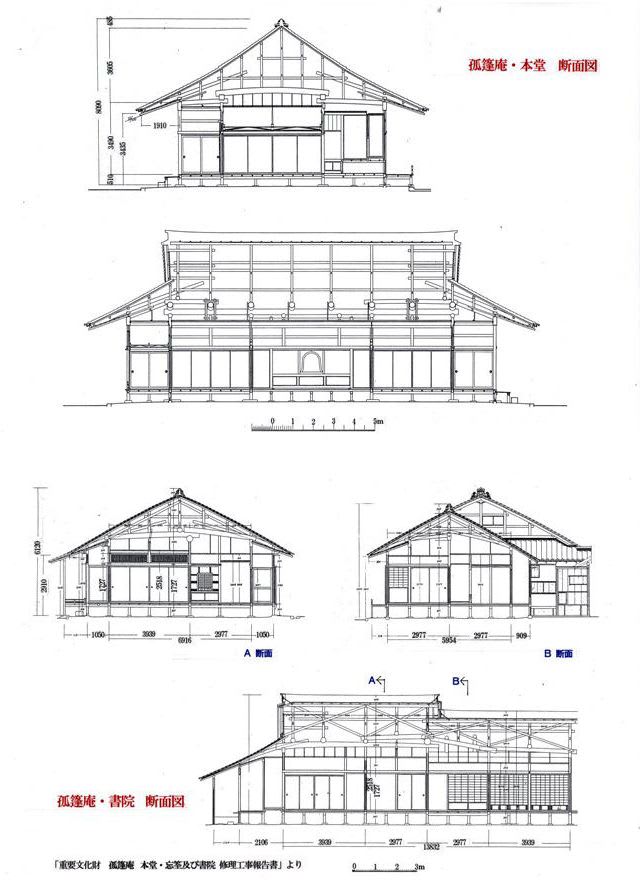

おそらく、この頃(19世紀中頃)までには、各種の「継手・仕口」が、道具の改良とともに、ほぼ完成した体系にまで到達し、しかも広く一般に行き渡っていたと考えてよいと思われる。

なかでも「四方差」「三方差」・・といった技法は、まことに卓抜した技法と言ってよい(ここで使われている「シャチ(栓)継ぎ」などを含め、「継手・仕口」についてはあらためて触れる)。

註 設計者の中には、「四方差」や「三方差」などを、

柱の断面欠損が激しい、ゆえに柱が折れる・・として

危険視する人が結構いるようだ。

しかし、差口の刻まれた柱が、それだけで立っているのではない。

たしかに、現場への移動中や、建て方時には注意が必要だが、

組まれてしまえばまったく問題はない。

第一、もしもこれらが危険な仕口であったならば、

とっくの昔に廃れていただろう。

ただし、「差物」の使用は、

柱が4寸角(仕上り3寸8分角)以上ある必要がある。

「差鴨居」を多用する建物で、

4寸3分角の柱が多いというのは、その意味でも妥当なのだ。

また、研究者の中には、

これらの仕口の部分だけをとりだして強度実験をする人がいる。

しかし、建物は、一つに組まれた架構全体で成り立つものだ。

これでは、木を見て森を見ないようなもの。

森を見つつ木を見るのでなければ、意味がない。

かつての工人は、森を見る能力があったからこそ、

「貫」や「差物」の工法を案出することができたのであり、

また、その効能を理解することができたのだ。

「通し柱」は、建物の構造強度を高めるためにある、と

考えている人たちも結構多い。

しかし、「通し柱」を使うと、ただちに建物の強度が上る、

などということはあり得ない。

建物の強度は、部材の組み方、架構全体の組み方に左右される。

そのために、工人たちは、架構の組み方に工夫をこらしたのであり、

各種の「継手・仕口」は、そのために生まれたのである。

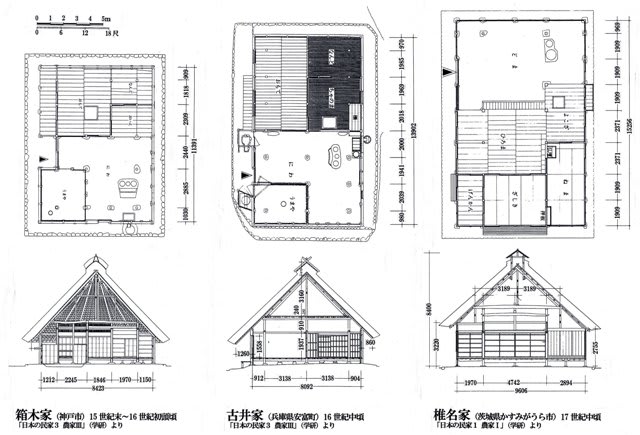

では、「通し柱」はなぜ使われたか。

それは、建て方が容易になるからだ(縦方向の定規になる)。

これは建て方の現場に立ち会えば、直ちに分ること。

そして、「通し柱」は、何も隅柱だけにかぎる必要はない。

このことは、「豊田家」「高木家」の例が如実に示している。

また、隅柱ではなく棟持柱を「通し柱」として、

その両側に向けて梁を出し、管柱で支える建て方が

甲州の養蚕農家にある(塩山の「甘草屋敷」など)。

つまり、自由自在な発想が肝要だ、ということ。

残念ながら、現在は、法令の掌の平の上で右往左往し、

発想が萎縮してしまっている。

法令が悪いのか、それとも設計者が悪いのか・・・・

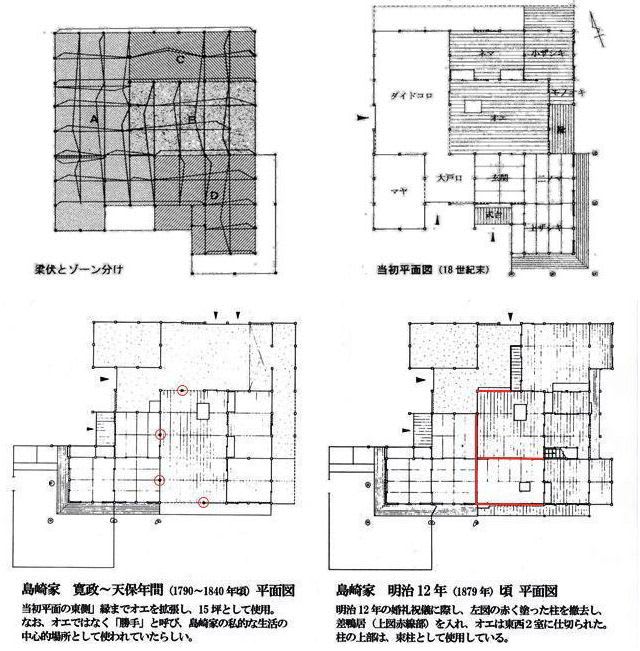

なお、「差鴨居」は、部分的に用いるのは誤用であり、

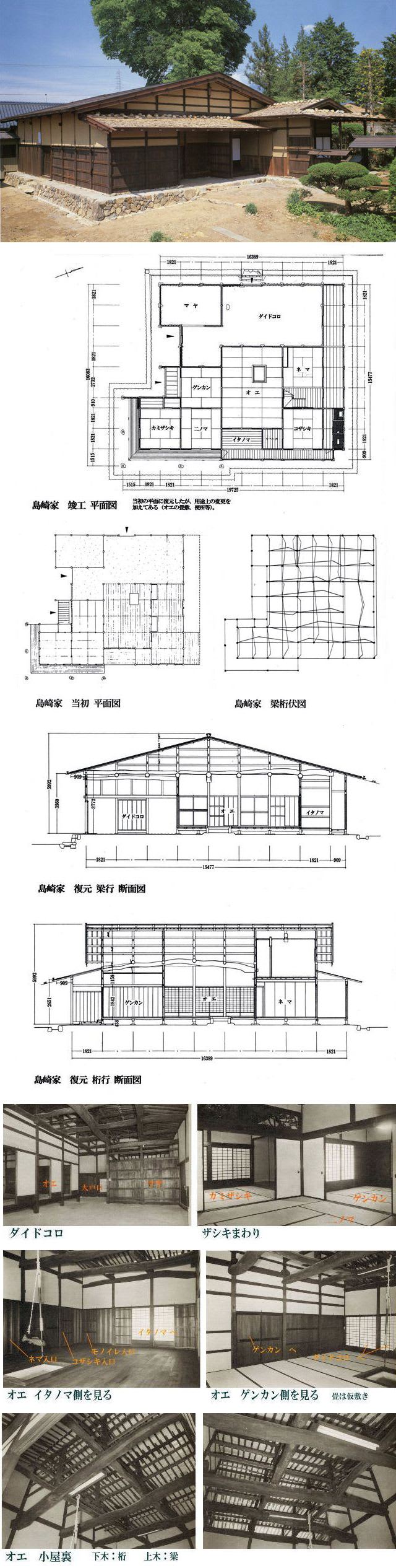

見栄で部分的に入れたりすると(「島崎家」の明治の改造)、

かえって危険になる。

その意味で、合理的な使い方の例として、

「豊田家」「高木家」、特に「高木家」は参考になる。