昨日の記事を補足するために、と言うより、「在来工法」が一般にどのように理解されているかを示すために、ネットで検索した「在来工法」についての「解説」を一・二紹介する。いずれも「在来工法」=「木造軸組工法」として解説している。

[解説例-1]

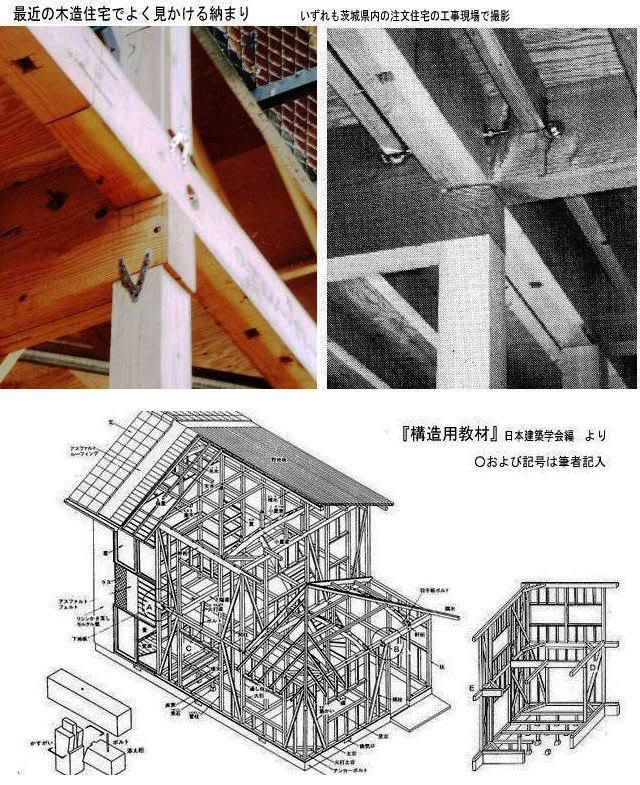

木造軸組工法は、図のように(図は2月5日に掲載の「構造用教材」所収の図)柱とはりとすじかいが主要な部材で、地震の水平力にすじかいで耐える構造です。木造軸組工法は「在来工法」とも呼ばれます。しかし、木造軸組工法と一つの工法のように言っていますが、厳密には一つの工法とは言えません。木造軸組工法は在来工法と呼ばれていることからも分かるように、昔からある様々なつくり方をまとめてそう呼んでいるのです。そのためにこの工法の中では、現在も地方的な差や技術的な幅があります。逆に考えると、そのように様々なつくり方や技術のレベルが存在していたために、阪神・淡路大震災では、在来工法の中に大きな被害をうけたものがでてしまったといえます。

木造軸組工法の住宅が地震にあうと、柱、はり、すじかいで地震の力を受け持って、土台、アンカーボルト、基礎、地盤と力が伝わります。

(http://www.aij.or.jp/jpn/seismj/lecture/lec6.htm より)

[解説例-2]

木造軸組工法とは、柱、梁、桁、筋交いなど、木製の軸組で家の骨組みをつくる工法のこと。

コンクリートの基礎の上に土台を置き、それに柱と梁などを組み合わせて建物を建築する工法のこと。建物のそれぞれの長さが自由に決められるので、ほかの工法よりプランニングの自由度がもっとも高いといわれる。(中略)各部材をつなぐために仕口や継手などの工夫がされているが、現在では取り付け金物を併用し、より強い躯体がつくれるようになっている。日本家屋の伝統的工法として、古くから使用されているので、在来工法とも呼ばれ、現在でも、木造住宅の多くはこの方法で建てられている。

(http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_house/w002580.htm より)

これらの記載が誰の(どういう立場・専門の人の)手によるものかは詳らかではないが、共通しているのは、「筋かい」や「アンカーボルト」などは昔から使われていた必需部材という認識である。

とりわけ解説例-2の、「日本家屋の伝統的工法として、古くから使用されているので在来工法とも呼ばれる」には唖然とする。あまりにも日本の建築史について知らなすぎる。

解説例-1の阪神・淡路地震による木造軸組工法の被災原因は「さまざまなつくり方や技術のレベルが存在していたため・・」という言及も、あの狭い地域にさまざまなつくり方があるわけもなく、現地を見ずに机上で考えた理屈だな、と直ちに分かってしまう。

解説例-1で一番《難解》なのは、「木造軸組工法の住宅が地震にあうと、柱、はり、すじかいで地震の力を受け持って、土台、アンカーボルト、基礎、地盤と力が伝わります」という説明である。

これでは、地震の力というのは、宙をとんできて建物にかかることになる。

地震によって建物にかかる力は「慣性力」である、という事実が忘れられている。

実際は、基礎に緊結してあるため、「慣性力」のほかに、地盤・地面の動きも、そっくりそのまま、ここで書かれている逆をたどって軸組に伝わるのである。

なお、Wikipediaも、もっと簡単に、ほぼ同様の解説を載せているし、「伝統工法」で建物づくりをしているという人(工務店)のホームページさえも(!)、「筋かい」を当然とする大同小異の説明であった。

今回検索してみて、とんでもないことが「常識」になっていることが分かり驚いた、というのが正直な感想である。

しからば、このような解説が流布しないためにも、「事実」を正しく伝えるべく心しなければならない。

以上、次回の地均しのための「予備調査」の報告。

追記

あとで調べたら、解説例-1はAIJ、すなわち「日本建築学会」の

ホームページ中の解説であることが判りました!

つまり、書き手は専門家でした!

[解説例-1]

木造軸組工法は、図のように(図は2月5日に掲載の「構造用教材」所収の図)柱とはりとすじかいが主要な部材で、地震の水平力にすじかいで耐える構造です。木造軸組工法は「在来工法」とも呼ばれます。しかし、木造軸組工法と一つの工法のように言っていますが、厳密には一つの工法とは言えません。木造軸組工法は在来工法と呼ばれていることからも分かるように、昔からある様々なつくり方をまとめてそう呼んでいるのです。そのためにこの工法の中では、現在も地方的な差や技術的な幅があります。逆に考えると、そのように様々なつくり方や技術のレベルが存在していたために、阪神・淡路大震災では、在来工法の中に大きな被害をうけたものがでてしまったといえます。

木造軸組工法の住宅が地震にあうと、柱、はり、すじかいで地震の力を受け持って、土台、アンカーボルト、基礎、地盤と力が伝わります。

(http://www.aij.or.jp/jpn/seismj/lecture/lec6.htm より)

[解説例-2]

木造軸組工法とは、柱、梁、桁、筋交いなど、木製の軸組で家の骨組みをつくる工法のこと。

コンクリートの基礎の上に土台を置き、それに柱と梁などを組み合わせて建物を建築する工法のこと。建物のそれぞれの長さが自由に決められるので、ほかの工法よりプランニングの自由度がもっとも高いといわれる。(中略)各部材をつなぐために仕口や継手などの工夫がされているが、現在では取り付け金物を併用し、より強い躯体がつくれるようになっている。日本家屋の伝統的工法として、古くから使用されているので、在来工法とも呼ばれ、現在でも、木造住宅の多くはこの方法で建てられている。

(http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_house/w002580.htm より)

これらの記載が誰の(どういう立場・専門の人の)手によるものかは詳らかではないが、共通しているのは、「筋かい」や「アンカーボルト」などは昔から使われていた必需部材という認識である。

とりわけ解説例-2の、「日本家屋の伝統的工法として、古くから使用されているので在来工法とも呼ばれる」には唖然とする。あまりにも日本の建築史について知らなすぎる。

解説例-1の阪神・淡路地震による木造軸組工法の被災原因は「さまざまなつくり方や技術のレベルが存在していたため・・」という言及も、あの狭い地域にさまざまなつくり方があるわけもなく、現地を見ずに机上で考えた理屈だな、と直ちに分かってしまう。

解説例-1で一番《難解》なのは、「木造軸組工法の住宅が地震にあうと、柱、はり、すじかいで地震の力を受け持って、土台、アンカーボルト、基礎、地盤と力が伝わります」という説明である。

これでは、地震の力というのは、宙をとんできて建物にかかることになる。

地震によって建物にかかる力は「慣性力」である、という事実が忘れられている。

実際は、基礎に緊結してあるため、「慣性力」のほかに、地盤・地面の動きも、そっくりそのまま、ここで書かれている逆をたどって軸組に伝わるのである。

なお、Wikipediaも、もっと簡単に、ほぼ同様の解説を載せているし、「伝統工法」で建物づくりをしているという人(工務店)のホームページさえも(!)、「筋かい」を当然とする大同小異の説明であった。

今回検索してみて、とんでもないことが「常識」になっていることが分かり驚いた、というのが正直な感想である。

しからば、このような解説が流布しないためにも、「事実」を正しく伝えるべく心しなければならない。

以上、次回の地均しのための「予備調査」の報告。

追記

あとで調べたら、解説例-1はAIJ、すなわち「日本建築学会」の

ホームページ中の解説であることが判りました!

つまり、書き手は専門家でした!