S・ギーディオン著、大田実訳「空間・時間・建築」上下2巻(丸善刊)は、1950~60年代の学生には、近代建築、現代建築の誕生を知るための必携・必読の書であった。そうではあったが、学生の頃は、少なくとも私には、まだその内容の意味がよく理解できなかった。分かりだしたのは、実際の仕事をしだしてかなり経ってからである。

そして、最近の建物を見るにつけ、あらためて新しい材料が使われだした近代以降の建築の歴史・過程を見直す必要があるのではないか、と思い、ときどきひもといている。このままでは、建物をつくること、あるいは技術、その本質がどこかへ消えてしまいそうに思えるからだ。

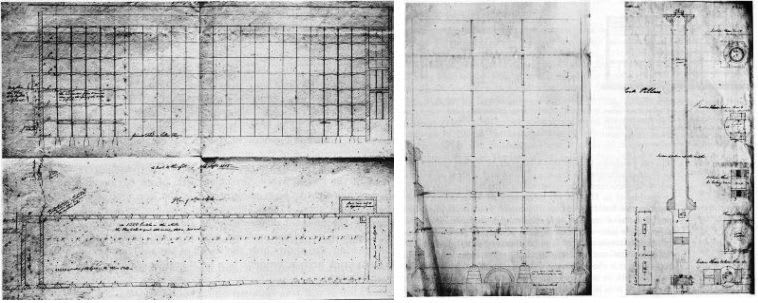

上の図面は、イギリスのワット(蒸気機関の発明者)とブールトンが、1801年にマンチェスターに建てた7階建ての木綿工場(紡績工場?)の設計図である。

平面は長さ140ft(約35m)×幅42ft(約10.5m)。高さははっきり分からないが、25m前後はあると思われる。

四周は7階まで石積み、中に鋳鉄製の柱(右側の図がその詳細)を2列並べ(間隔はおよそ14ft:約3.5m)、柱の頂部に鋳鉄製のⅠ型の梁を架けている。ギーディオンはそれを「時計の機械がケースに包まれているように、(鋳鉄の骨組が)外郭の石造壁に包み込まれている」と表現している。

各階の床は、梁と梁の間はレンガのアーチをつくり、その上にコンクリートを流しているが、これも画期的。

Ⅰ型、H型の鉄骨は今ではあたりまえ、その寸面は断面二次モーメントで決める。しかし、断面二次モーメントの概念が生まれるのは、ワットの時代から半世紀あとの話。

では、彼らは寸面をどうやって決めたのか。

それは、彼らがすでに木造の建物などを多数つくってきて、その経験の中から得た部材や架構のなかの力の流れ、伝わり方、部材の応じ方・・・の実感を基に、「直観」で決めたのである。

およそ50年後、構造力学の創生にかかわったフェアバーンも、この設計に舌をまいている。

建物はすでにないが、設計図面が保存されている(上の図はその一部)。

19世紀末から20世紀の初め、すなわち、技師たちが構造力学だけに依存せず、自らの感性を信じていた時代、鉄筋コンクリートの構築物にも、目を見張るような事例が多数ある。いくつか紹介したいと思っている。

図は、S.GIEDION“SPACE,TIME and ARCHITECTURE”Fifth Edition(Harvard)より転載させていただきました。

開設に至るまで、多々ご苦労も多かったことと存じます。

これからもご活躍を記念しております。

多少、「どちらのブログに致しましょうか」と迷いはしました。

画像が大きくきれいに入って、

字がおっきいの になりました。

書きたいことは沢山あるみたいで。。。

個人的には、読みたいもんとして、

「近代建築の揺籃期」を強く希望しています。

建築士会掲示板「りびんぐるーむ」にも時々・・・