冬の情景 ・・・・それぞれの冬・・・・ 1982年度「筑波通信 №12」

北国から便りがあった。

寒い。夜になると気温は急激に下り、寒いという感じを通り越し、ぴりぴりとした無数の冷たい細い空気の糸をひっかきながら歩いているような感じになる。朝、バスに乗れば、乗客の吐く息が窓ガラス一面に氷となってはりついて、外は何も見えない。ときどき、外を見ようとして恥しげもなく(と便りの主は書いている)息を吹きかけてみるのだが、それもたちまち凍ってしまう。あきらめてガラスの上の氷の模様などながめいるうち、ふと気がつくと、先きほどまであった氷模様が、ほんとに一瞬のうちに水滴に変っている。いつも、その変容の瞬間を見たいと心しているのだけれども一瞬いつもおそすぎるようだ。

これは、ある一人の人の、言わば全く個人的な、その人の情景の描写にすぎないのであるけれども、氷点下〇〇度あるいは積雪〇〇センチなどという表現より、よっぽど確実にその地の冬のありさま:リアリティを私に伝えてくれる。私に伝ったと私が思っていること、それがこの人の情景と全く寸分違わず同一のものであるという保証はない。しかし、分る。この人の直面しているリアリティそのものには決して直面できているわけではないが、極めて近くまで近づいていることだけは確かである。

筑波も寒い。凍える、という感じである。そうは言っても、この便りのようにぴりぴりした感じには程遠い。しかし夜空はあくまでも透明に凍てつき、星がおそろしいほどにまたたいている。そんな夜、車から降りて身をちぢめて小走りに戸口へ向うときなんとも言い表しようのないにおいに気づくときがある。冬のにおい。冬のにおいとしか言いようのないにおい。澄んで冴え冴えとしたにおい。そういうとき私は、思わず立ち停って深くその空気を吸いこんでいる。冷い空気が内側に浸みわたる。風はない。あたりは森閑としてただひたすらに冷えきっている。それは、雪が降り積もって森閑としている様とは違い、言うならば底ぬけの森閑さだ。こういう冬を筑波に来るまで、私は久しく忘れていた。そうなのだ忘れていたのだ。その昔子どものころ、東京でこういう冬を味わったことがあるような気がする。

こういった私のなかに「冬」というものを形づくってきた諸々の冬の体験を、いつのまにか私自身みな忘れさってしまい、ただ「冬」の存在だけが残ってしまっていた、そんなことをこの筑波の冬は、そしてこの北国からの便りは、私に思い起こさせてくれる。

こう言ってしまえばなんていうこともなくきこえるかもしれないが、私たちが「冬」というものを知っている根には、その地その地のそれぞれの冬の事象が存在するということだ。それを忘れて、ただなんとなく「冬」が分ってしまっていたような気になっていた身には、例えば先号のあとがきに書いた「ふっこし」という冬独特の、しかもあの地域特有の現象、そしてそれにあてがわれた「ふっこし」ということばに出くわしたり、この北国からの便りを受けとったりすると、それまで持っでいた「冬」の概念も吹っとんでしまい、あらためて冬が新鮮に見えてくる。

私たちは普通、冬になったとか冬が終って春が来たとか簡単に言って済ましてしまっているけれども、いざ「冬とはなにか」などとことあらたまって問われでもしようものなら、冬とはこれこれだなどという明確な定義などできはしないだろう。数行まえで「冬の概念」などと書いたけれども、それがどういうものかと尋ねられたところで極めて漠然としていて定かにはその抽象的イメージを伝えることはできないのだ。私たちが具体的に伝え得るイメージは、つまるところ私たち自身のそれぞれの冬でしかないのである。

私たちそれぞれが、その地その地での冬の事象、イメージをもっている。それらは具体的には皆お互い違ったものだ。だからと言って、お互いに「冬」が伝わらないかと言えば、そうではない。先ずおそらく、いまは冬だ、と共通に認めあうだろう。認めあえるだろう。だから私たちは、お互い違う事象に巡りあいながらも、決して明確な線では区画できないけれども、「冬」というあるあいまいな概念は共有していると言うことができるだろう。と言うよりもむしろ、そういう、決して定かではないあるかたまりに対して、私たちは〈冬〉という字をあてがってきたのである。そしてまた私たちは、私たちそれぞれの冬の事象・イメージを〈冬〉の字に託してきたのでもある。

しかし私たちが、私たちそれぞれの冬の事象・イメージを忘れてしまったり、気づかなくなったり、あるいはそういう事象がそれ自体存在しなくなったりしたときには、そのときには、「冬」の概念だけが独り歩きをはじめてしまい、そういった概念の根にあったはずの私たちの冬自体の存在さえも、はじめからなかったの如くに扱われだしてしまうのだ.

私が「ふっこし」のことばに感嘆し、北の便りに心ひかれ、夜気のにおいにたちどまったのも、冬=寒い、厳しい、などと簡単に済ましていたのが、そんな他愛ないものではない、もっともっと生々しいリアリティがその裏に隠されているということに思いを至らしめてくれたからなのだ。それぞれの冬が在ってはじめて「冬」があるのだということを気づかしてくれるからなのだ。

ここに書いたのは、言わば形のないものの理解のしかたについてであった。しかし形あるものに対しては、形ある故に、より一層その理解のしかたが拙劣になってきている。ものの私たちにとってのリアリティ:ものの名の名づけ親としての私たちを捨て去った。辞書に書かれている解説文的ものの理解があたりまえになっている。

最近のこと、いまは造園関係の設計事務所に勤めている卒業生がたずねてきた。いま、学園都市につくる歩行者用道路の設計をしていて、現地を見にきたのだという。きいてみると、計画ではその道のそちこちに、昔の道の四つつじなどによく見かけた石の道しるべをたてるのだそうである。私は思わず道しるべ?とききかえした。

おそらくこの設計者たちは、歩行者道ということで昔の街道すじでも思い起こしたのだろう。昔の街道は人:歩行者が主人公だった(そんなことは言うまでもない、車がなかったのだから)。そしてそういう街道すじには、そちこちに〇〇へ〇里〇丁などと記した道しるべがたっていた。いまでも古い道沿いなどにこけむした道しるべを見つけることがあり、人々はそれを見てある感懐を抱く。それは現代の標識に比べたらずっと人間的だ。だから(実は、これからあとの展開のしかたがおかしいのだが)この人間優先の街道すじを成りたたしめていた重要な人間的要素であった道しるべを、現代の人間優先の道:歩行者道にも、それをより人間的であらしめるべく、導入・復活させようではないか。これが、この設計者たちが考え思ったことのなかみだと断言して先ずまちがいないだろう。

ここには、二段構えの誤解がある。先ず昔の道しるべに対しての、現代からの思い入れがある。自然石やざっくり切った切石に刻まれた筆書きの字。人間味あふれる道しるべ。しかし、そう思いを入れるまえにもう少しさめてものを見ることができないものだろうか。彼らが彼らの時代、道しるべを何でつくろうかと考えたとき、彼らの手にすることのできる材料のなかで、全く当然の帰結として石が選ばれたにすぎないのである。ペンキもプラスチックも活字印刷技術もなかったのだ。別にそういう道しるべの材料や形、あるいは筆の運び、そういったものに人間味があるからという理由でそうしたわけではないのである。それが人間味があっていいなあ、などと思うのは(思うのは全く自由だけれども)現代の人の他の現代的なものとの比較において勝手に思いこんだ思い入れにすぎず、当の道しるべをつくった人たちがそんなはなしをきいたらただただ仰天するだけだろう。

ところが、こういう思い入れによる理解が、かの道しるべの本質であるかに思いこむと、そこに二段目の誤まりが生れてくる。つまり。道すじを人間味あるものにしているのは、こういう人間味あふるる要素をあしらってあるからだ、という思いこみである。既にそこには、最近よく言われる「人間のための街路」の概念が、そこはかとなく見えてくる。人のための道は、人間味あふれるいろいろな要素を組み合わせることでできあがる。あちこちにべンチなどのいわゆるストリートファニチュアーを置き、樹木をそれらしく植えこみ、路面には色つきタイル・ときには絵なども焼きつけ、歩く部分は直線をきらって人間的な曲線として・・・・これがいま流行りの「人間のための街路」概念を具体化した姿であり、実際にいま、あちらこちらの公園だとか〇〇モールとかで目にすることができる。そういう「人聞のための街路」を歩いていて、歩いているつまり私が自分で自分の意志に従って歩いているのではなく、歩かされているという気分になって白けてくるのは、私が少しばかりひねくれているせいなのだろうか。設計者の親切な人間的配慮にただ従順に従うのが人間的ということなのだろうか、ばかにしないでよとつぶやきたくなるのだ。私には、歩けば足もとから土煙りのあがるような田舎道の方が、よっぽど人間的に思える。

おそらくこういう設計者の頭のなかには、道だとか道しるべだとかを成りたたせ、あらしめてきた、人々の営みの存在は忘れ去られ、ただ、そういった営みの結果成りたった道だとか道しるべを、単にWhatとHowの問いだけで問うてつくりあけた道や道しるべについての概念があるだけなのだ。それは丁度、先々号において書いた、蔵とは物をしまうところ、という理解で済ましてしまうのと同様の理解に他ならない。道とは交通の空間であり、人のための道は人間味のある交通空間である。道しるべとは、人のための道を人間的にあらしめている重要なアクセントである。こういう概念が、多分大かたの設計者には通用しているはずである。言うなれば、道とか道しるべとかいうことばが、その本義とは無縁なところでとびかっているわけで、そういう字に、実にいいかげんなイメージを託して済ましているのである。

この文のはじめに私は、私たちは、私たちそれぞれの冬の事象・イメージを〈冬〉の字に託してきた、と書いたけれども、いまここで書いた普通一般になってしまっている道や道しるべという字:ことばへのイメージの託しかた、そのなかみは、それとは全く比較さえもできない根なしぐさの虚像である。一言で言うならば、そこには、「私」「私」たち、がぬけおちていて、あるのは「他人」の目、局外者の目、観察者の目、だけなのである。

考えてもらいたいのは、私たちのことばは、かならず「私」「私」たち、に根ざしていたということだ。ことばが抽象的概念を託されているというのは事実ではあるけれども、しかしそれは、決してこの根と縁を切ることではない。

ほんの一寸たちどまって考えてもらえば分かることだと思うが、道しるべとは道案内いま風に言えば道路標識、そしてそんなものはなければないに越したことはない、そういうものではなかろうか。

しかし、それがないと迷って困るときがある、場所がある、あるいはあとどのくらいあるのか知りたいことがある。そういったことへの対処として、道しるべはたてられた。だから道しるべは、そういう道行く人々の場面に即応したかたちで、最少必要限でたてられている。決してやたらにあるのではなく、もちろん人間味を付与するためのアクセントなんかでもない。もし強いてそこに人間味を見るとすれば、それは、先ず道というものが道行く「それぞれの人」にとっての道であり、道しるべはその「それぞれの人」にとっての案内であった、そうなるべくつくられていた、という点にある。

それぞれの人、つまり道行く人々には旅なれた人も旅なれない人も、その地が初めての人も、もう何度も訪れた人もいる。よく知っている人は、道しるべなどに用はない。先ず見向きもしないだろう。しかし、よく知らない人が、ふと不安になったとき、そういう場所は限られるものだが、尋ねて確かめたいと思ったとき、そこに道しるべがたっている。書かれていることはと言えば、まさにそこで尋ねられるだろう当然のことが記されている。尋ねられて応える人の代りにそれはたっている。人ならば、尋ねる人の立場立場に応じた応答ができるだろう。道しるべはそうはゆかない。そうなると、そこに記されることが吟味されねばならないことになる。尋ねられるだろう当然のことその吟味である。そしてそれは当然のことだけれども、道ゆく人々として不特定多数的にくくられた人々ではなく、それぞれの人に思いをはせなければできないのである。そして、そうやってそれらはつくられていたのである。だから、道しるべを不要な人にまで、決して道しるべがしゃしゃりでることはないのである。(いまはどうかといえば、不要な人にまで見えたがる。)

道そのものにしたって同じである。道がなにゆえに道として成りたつのかは既にして忘れられ、勝手な概念のもとに人間的と称していじくりまわされている。道行く人々、それは、先にも書いたとおりそれぞれの人だ。先を急ぐ人もいるだろうし、あわてる必要のない人もいる。悲しみにくれている人もいるし、有頂天の人もいるだろう。それが人生というもの、人間というものではないか。だから、一本の同じ道を、それぞれの人がそれぞれなりの歩みをもって歩むのだ。道ばたの草木一本一本に見入る人もあろうし、光景にしばし歩を息む人もいる、わき目もふらずしゃにむに歩き続ける人もいるだろう。一本の道、道すじの諸々施設は、そのそれぞれの人に適宜応えていた。人々は、それぞれなりの判断で歩をすすめたのだ。道は、それに応えていた。

ところがいまの「人間的街路」はどうだ。曲る必要を認めない人も、無理に人間的曲線なりに歩かされ、見たくもない人まで強引に、用意された光景を見させられ、見る用もない道しるべを読まないと通れない。この「人間的街路」では、人々は一つのパターンの歩みだけ用意されている。それに基いてのみ考案されている。人々は、それぞれの人ではなく、あるいは、それぞれの人であってはならず、設計者の設定したところの「期待される人間」でなければならない。そして、あろうことか、人々の多くもまた、そうすることが、そうすることのみが現代的であるとでも思うのか、唯々諾々とその期待に従っている。いや、自らの感性に拠る判断、あるいは感性そのものを押しころすことがよいことのように思って済ましている。道や道しるべというもの、あるいはそういうことば、そして歩むということ自体、それが個々人それぞれにとって何であったか、何であるかが省みもされず、リアリティとの直面をきらい、いつの日にかに(他人の手により、あるいは目によって)つくられてしまっていたできあいの虚像のことばでことを処理して済ますのに慣れきってしまっている。

なるほど確かに一つ一つのことがらについてその根:リアリティへの直面:にまでさかのぼってみるということは、できあいのことばで済ましてしまうよりも、しんどくて時聞のかかることであり、その意味では(とにかくことを一見早く片づけてしまうという意味では)決して効率的とは言い難く、忙しい日常では一々そんなことやっていられるかと思いたくもなり、あるいはせっかくそういうできあいのことばが既にあるのだからそこからスタートする方が効率的だと思いたくなるのも人情というものかもしれない。しかし、おそらくこれがー番(人間にとって)危険なことなのだ。特に効率的=合理的=望ましきこと、と見なしがちな現代において最も危険なことなのだ。そして特に、ものを考えたり行動したりすることに対して、一定の定型・規範が提起されるようになってきているいま:教科書を一定の型に整えようとする動きなどはその最もたるものだ:極めて危険がことなのだ。

なぜなら、人間の係わることも含めて一切のことがらが、効率的であらんがため、そしてまた(勝手につくられてしまった)一定の定型・規範に則らせようとして、一定、特定の「機構」のなかに封じ込められてしまうからだ。そして、そうするために、個々の特殊:それぞれの人のありかたが、徹底的に切り捨てられてしまうからだ。一般的あるいは普遍的であるがためには、個々の特殊は切り捨てなければならぬとする空恐ろしくもものすごい神話が、まるであたりまえのようにはびこっている。人間的であるということさえも、人間的であると称するある一つの定型のうちに押し込められてしまうのだ。

私たちの身に降りかかってくるこのような危険を避ける唯一の方法は、私たちが私たち自らの判断をする権利を留保することでしかないだろう。もし仮にいまの体制をくつがえす革命が成就したとして、しかしそれの目指すものが別種のよき定型であるならば、あの空恐ろしい神話は不滅であり私たちには相変らず危険が降りかかる。だから、つまるところ、私たちがしなければならないことは、個を捨ててよき定型を探し求めることなのではなく、私たちが私たち自らによるとことんつきつめた判断を積み重ねることなのだ。先ず初めに抽象的な冬を語るのではなく、先ず初めにそれぞれの冬を語らねばならないのだ。そして、それぞれの冬を語るためには、私たちは私たちそれぞれの感性に信をおかねばならない、それぞれの感性を研ぎ澄ませなければなるまい。

春を待ちこがれる想いが、美しい言葉をつくりあけた。あざやかな日本の自然が生んだ「言葉の宝庫」、すなわち「感性の辞典」。 これは最近見かけたある「歳時記」の広告にあったキャッチフレーズである。そして、陽春・芳春・・・春寒し・おそ春・春めく、といったいくつかのことばが例記され、更に、「四季を知る。言葉を知る。日本を知る。〇〇歳時記」とある。

私も歳時記を見るのがきらいではない。見事なことば、鋭い感性に圧倒される。四季を知る、言葉を知る、日本を知る、確かにそれはうそではない。感性の辞典、それも確かである。

しかしふと思う。こういたことばまでもが、既にして「文化財」になってしまっているのではないか。あるいは、日常の世界においてではなく俳句の世界においてのみ、しかも既にリアリティとの対応は失い、ただリアリティとの対応のあった時代にそのことばにこめられてきたイメージ:いまではもう仮構のものでしかないイメージ:にのみ頼って、それらのことばが使われているのではないか。もちろんそれをやみくもに否定するつもりはない。それはそれで一向に構わない。それもことばというものの宿命なのだから。

けれども、もとをただせば、これらのことばは皆、日常のことばであった。決して特殊な世界のことばでなかった。日常における感性の発露であったのだ。そしていま、私たちは私たちの感性を、どうして詩の世界にのみ押しこめてしまうのか。日常の世界からしめだしてしまうのか。「文化財」にしてしまうのか。私たちの日常に、感性の発露の場面がないとでもいうのだろうか。そんなことはない。何も感性が季節あるいは季節の移り変りに対してのみ向けられていたのではない。それは日常の生に向けられていたのだ。ただ、その日常の生活が、いまよりも、より季節とともにあった、だからそういう感性の発露:ことばを季節でもって括ることができた、それだけのことだ。いま、私たちには私たちの、いまの日常がある。

私が「ふっこし」ということばに感嘆したのは、そこに、他のだれのでもない、まさにそこにいま生き住まう人たちの感性を見るからなのだ。そしてそのことばは、そこに往きあったその土地の者でない私にも瞬時にして「分る」ことばだからなのだ。そのことばが「本質」を示してくれるからなのだ。冒頭に引いた北国からの便りにあった言を借りるならば「大地と風と生あるものと。そこには、形をなすものたちの根源的な係わりあい、係わりかたがある」からなのだ。

北国からの便りは、次のように終っていた。「冬は厳しい。しかし、冬の厳しさには甘えがあります。」

あとがき

〇季節はずれの題目なのは、これを書きはじめたのが二月初旬のことだったからである。

〇先号あとがきの「ふっこし」のはなしも、先号の本文を書き終わったあとでの体験であり、もう少し早くその目に会っていたら、当然本文中で触れただろう。辛うじてあとがきに間にあった。

〇あまりに私がこのはなしにこだわるものだから、まわりの人は少しばかりけげんな顔をし、私もこれは少しばかり感激のしすぎかなと思っていたのだが、どうもそうでもないらしく、本文よりもこのあとがきのはなしに関心を示した感想がいくつかきこえてきた。今号に引いた北国の便りもその一つである。

〇ついでに言えば、「ふっこし」ということばが通じるのは極めて限られた地域のようだ。そこから東に二十kmほどはなれた前橋で育った人は、このことばをきいたこともないという。北に十数km行った榛名町(榛名山南ろくの町)の人は、たまたま電話したとき「いまちょうどふっこしでうっすらと白くなっています」と言っていたから、そこでは通用するのである。このことばの通用する土地を地図上に色塗りしてゆくと、おそらく、ほんとの意味の風土地図が描けるだろう。それは人と土地との係わりあいを示す地図である。このことばは言って見れば「方言」なのだが、しかしそれは、そういう事象の起きない場所には絶対輸出されないことばなのだ。

〇試みに手もとの辞書で「ふゆ」とひくと。四季のー、秋の次の季節、四季のうちで一番寒い季節。通常十二月から二月までを言う、旧暦では・・・・などとでている。こうなれば、「あき」とひくとどう書かれているか、ひかなくたって分ってしまう。

〇「みち」とひくと、人や車の往来するところ、「みちしるべ」は、道すじを示すもの、道案内。これが辞書の解説である。

〇これらの辞書の解説は決してうそではない。まちがってはいない。しかし私が今号で言いたかったことは、こういう辞書的理解で全てを律することは危険である、少なくともものをつくる、あるいは私たちの生活を考える場面において、こういう辞書的理解から出発することはまちがいだ、ということだ。

〇ものをつくる、あるいは私たちの生活を考えるということは、すなわちそれらの存在の(私たちにとっての)意味を考えることだ。そうであるとき、〈冬〉も〈道〉も〈道しるべ〉も、どれも皆そのことばが先に在ったのではなく、それらは全て私たちが(古来人々が)名づけ、つくり、そしてまた妥当な名づけであるとして、妥当なものとして、認めてきたものなのだ、こういう視点で理解をすべきことなのではないだろうか。私はこのことを言いたかったのだ。そして。名づけること、つくること、すなわち生活の営み、それを根底的にとりしきってきたもの、それはつまるところ私たちそれぞれの感性なのだ、このことを言いたかった。うまく伝わる文になったか、いささか心もとない。

〇今号でちょうど一サイクルが閉じる。来号を1号にして、また出なおして続けさせていただきます。今後もご笑覧、そしてご批判ください。

〇それぞれなりのご活躍を祈ります。そして、そのそれぞれが共有されることを!

1982.3.1 下山 眞司

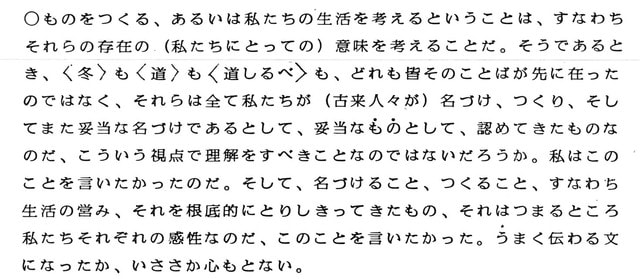

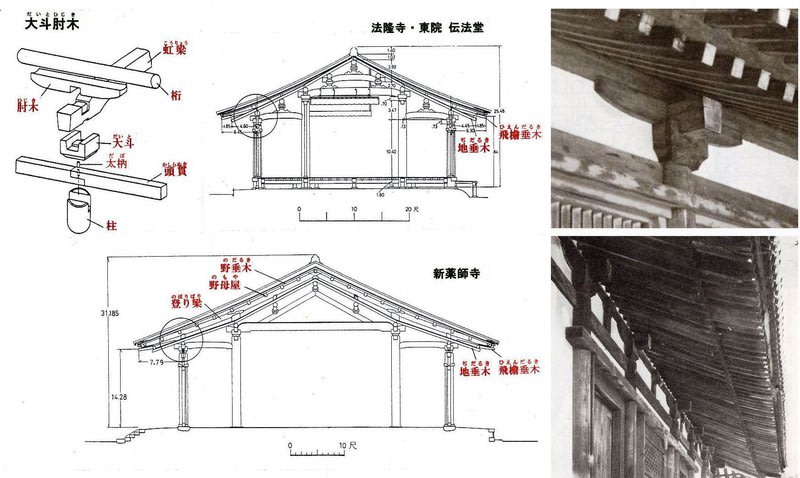

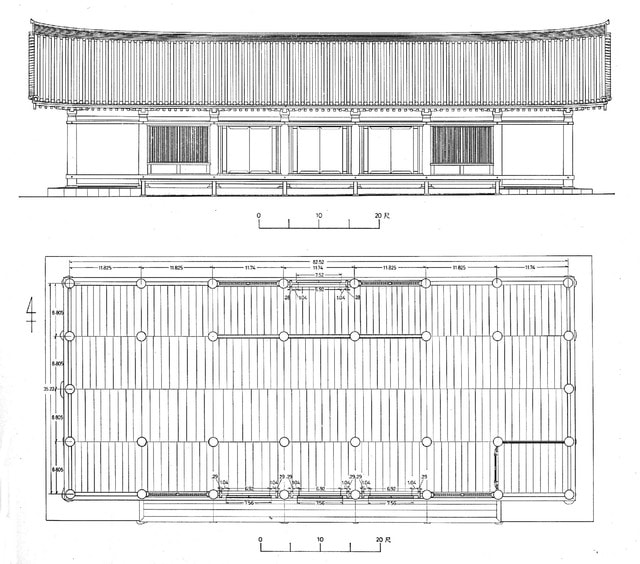

現状断面図

現状断面図

全景

全景

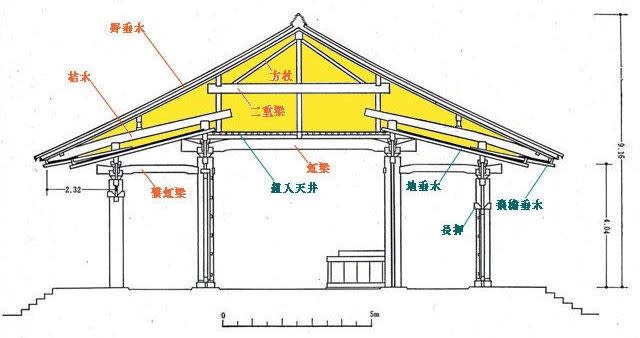

現在の外観 寺社建築の鑑賞基礎知識(至文堂)より

現在の外観 寺社建築の鑑賞基礎知識(至文堂)より

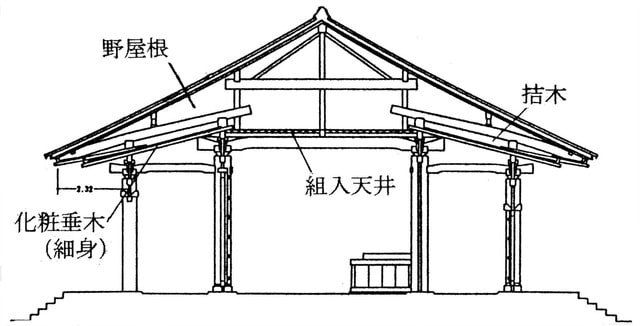

図は文化財建造物伝統技法集成より

図は文化財建造物伝統技法集成より

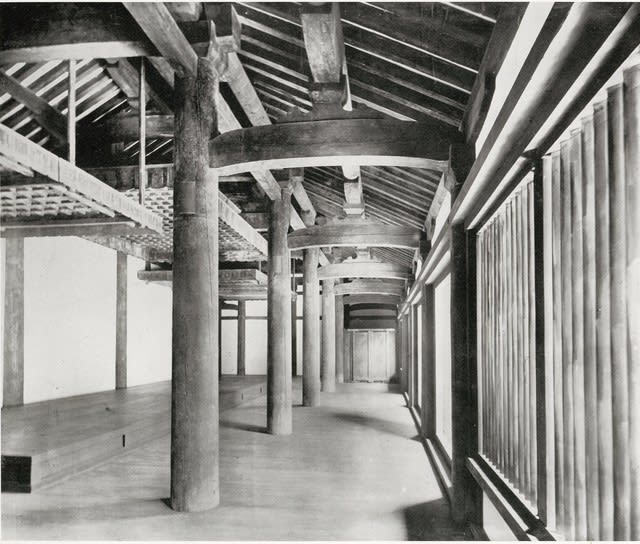

堂内東側

堂内東側

梁行断面図

梁行断面図