今、現場が佳境に入っています。

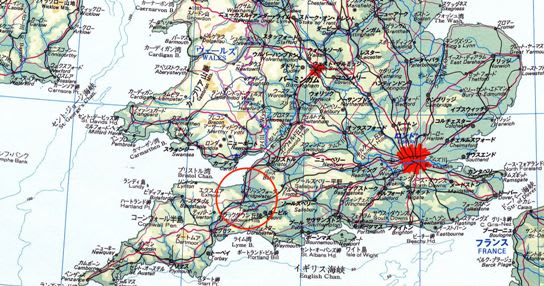

現場は山梨県塩山の近く、かつて甲州と秩父を結んだ街道、雁坂(かりさか)峠の南側、「巨峰」の発祥の地と言われる牧丘。字のとおり、古代は牧だったらしい。[説明追加]

秩父山地を囲んで、甲州、秩父そして信州・佐久には、よく似た養蚕農家があります。[説明追加]

私のところからだと、片道3時間半から4時間の場所。現場に居られるのがやはり3時間半から4時間。

現在、月に1~2度現場に行き、あとはメールや FAX あるいは電話での打合せで進んでいます。昨日、金曜日、行って来ました。

つくっているのは30年前に建った知的残障者居住施設の増築。

敷地はかなりの斜面。

30年前は、辛うじて平らな部分を整地して建てましたが、それでも南側に約2mの擁壁を設けました。

今回は、そのさらに南側の斜面に建てることに。

どういうわけか、斜面に建てる仕事が多い・・・・。

施設の性格上、極力、一層:同一平面:でありたい。

しかし、かなりの急斜面(元は、数段の段差のあるぶどう園)。擁壁で盛土は先ずあり得ない。地山をいじらずに使いたい。

幸い地山は、地表から平均1.2m下が厚いシルト質の地盤(はるか昔の火山灰の蓄積でしょう)。表土は、かなり手が入っている。[説明追加]

そこで、既存の敷地とほぼ同高の面を、鉄骨の架台の上につくることに。

要は、鉄骨に支えられた人工地盤。人工地面は、鉄骨架台上にデッキプレートを敷いて、RCのスラブをつくる。

その上に建屋をつくる。

建屋は、いまどき見かけないコンクリートブロック積み。保温材を使わなくても、保温性がいい。

CBの壁の上に、ふたたび鉄骨の小屋を架ける。これは軽量鉄骨。

全体を軽くすることで杭工事は不要になった。

CB造:補強コンクリートブロック造:が塀専用のごとくになっているのは

かねがね もったいないと思ってきました。保温性もいい。多分空洞があるからでしょう。

ただ、開口のつくりかたは要注意。

今回も、建築のブロック工を探すのに苦労したようです。建築ブロックの経験者がいない!

現在、人工地盤が仕上り、その上にCB積が進行中。

そこまでの過程を、写真でざっと紹介します。ただ、地形:根伐段階は省略。

先ず、鉄骨架台の建て方。

この方式に至るまでに、半年以上かかりました。

最初は、懸崖造を鉄骨でできないか、と考えたのですが、ダメ。いわゆるラーメン構造になり、エライことになってしまった。

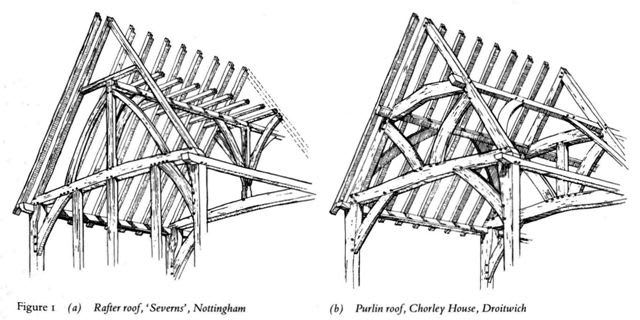

木造のようにはゆかないらしい。なぜ木造は平気なのだろう??

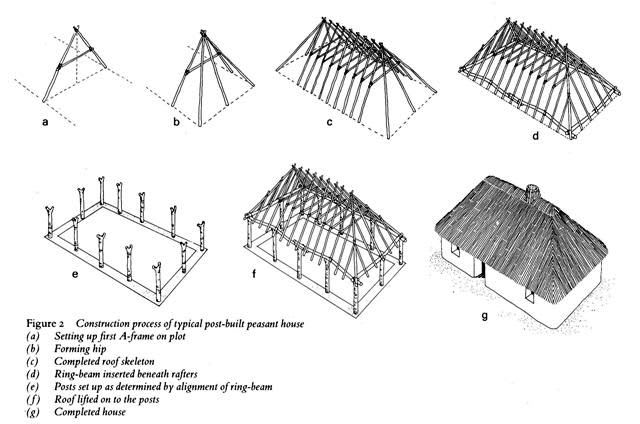

そこで至ったのが、この方杖方式。方杖を四方に広げ、梁を受ける方法。

梁の受け方、方杖の受け方は、木造の柱頭などの方法の(特に古代の)原理を参考にしました。

設計図はいずれ紹介します。

材寸などは増田 一眞 氏に示唆をいただいて設計図を描き、

その妥当性を構造計算で確認していただきました。

建て方中。

梁が未だ架かっていないところがある。建て方は小さなクレーンで行なっています。

写真の正面、狭い箇所はスパン2.1m、広いところは5.6m。

亜鉛メッキが工費の都合でできず、グラファイトペイント防錆に変更。

この写真は、グラファイトペイント塗装前の段階。

鉄骨の脚部はコンクリートでくるむ。

以下は、グラファイトペイント塗装の終わった鉄骨架台の状態。

2枚の写真の奥の方に、既存の擁壁が見える。

人工地盤面は、ほぼこの擁壁の高さになる。

地盤面と地山:現状地盤:との落差は最大で7m弱。

この「床下」は高さがほぼ2階分あるので、確認申請審査で、竣工後ここを使用してはならない、と釘をさされています!

写真の箇所では、奥行スパンは、3.15m・2.1m・3.15m、計8.4m。

2,100mm(1,050×2、700×3)を基準寸法にしています。

3.15m=2.1m×1.5。

5.6 m=2.1m/3×8。[説明追加]

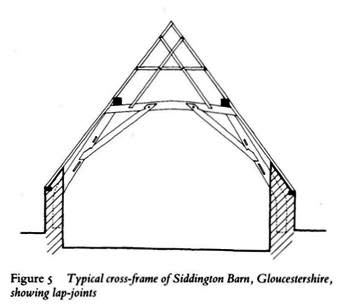

鉄骨の柱は8.5吋:216.3mm径の鋼管(厚1/3吋≒8.2mm)。

方杖は不等辺山型鋼(125×75)2枚あわせ、梁は溝型鋼(200×90)の2枚あわせ。

いずれも9mm厚のプレートを挟んで高張力ボルト締(昔ならリベット)。[説明追加]

大型のトラックが入れないので、小ぶりの材を現場で集積する方法を採っています。

メッキを施したデッキプレートは、形枠の代り。構造要素とは考えていません。

要は、いわゆるジョイストスラブ(繁根太床版)の形枠にデッキプレートを使う、という方法。

最近は、デッキプレートを構造要素とする方法が盛んなようです。

下の写真2枚は、少し離れて見た姿。

銀色に見えるのは、地盤の端部に設けたフェンス。亜鉛メッキの溶接金網製。

風雨に直接曝される箇所のみ、溶融亜鉛メッキが施されています。[説明追加]

床下にもぐるとこんな具合。

上下水、電気等の配管がぶら下がっている。

次の2枚はデッキプレート上の配筋中の写真。

鉄筋が立ち上がっている部分は、CB積みの基礎になるところ。

スラブを打った後で、あらためてCBの立ち上がり筋をセットし、コンクリートを打つ。

CB基礎の打設も終り、現在CB積が進行中。CBは、B種150mm厚。

この写真で写っているコンクリート部分は、建屋の床下になる。床仕上り面は、CB基礎の天端。

CBの中途に見える空隙は、壁が交差する箇所。壁のCB積がすべて終わると、この空隙にコンクリートが充填される。

年内には屋根まで仕上がる予定。

以後の経過は、またの機会に紹介します。

現場は山梨県塩山の近く、かつて甲州と秩父を結んだ街道、雁坂(かりさか)峠の南側、「巨峰」の発祥の地と言われる牧丘。字のとおり、古代は牧だったらしい。[説明追加]

秩父山地を囲んで、甲州、秩父そして信州・佐久には、よく似た養蚕農家があります。[説明追加]

私のところからだと、片道3時間半から4時間の場所。現場に居られるのがやはり3時間半から4時間。

現在、月に1~2度現場に行き、あとはメールや FAX あるいは電話での打合せで進んでいます。昨日、金曜日、行って来ました。

つくっているのは30年前に建った知的残障者居住施設の増築。

敷地はかなりの斜面。

30年前は、辛うじて平らな部分を整地して建てましたが、それでも南側に約2mの擁壁を設けました。

今回は、そのさらに南側の斜面に建てることに。

どういうわけか、斜面に建てる仕事が多い・・・・。

施設の性格上、極力、一層:同一平面:でありたい。

しかし、かなりの急斜面(元は、数段の段差のあるぶどう園)。擁壁で盛土は先ずあり得ない。地山をいじらずに使いたい。

幸い地山は、地表から平均1.2m下が厚いシルト質の地盤(はるか昔の火山灰の蓄積でしょう)。表土は、かなり手が入っている。[説明追加]

そこで、既存の敷地とほぼ同高の面を、鉄骨の架台の上につくることに。

要は、鉄骨に支えられた人工地盤。人工地面は、鉄骨架台上にデッキプレートを敷いて、RCのスラブをつくる。

その上に建屋をつくる。

建屋は、いまどき見かけないコンクリートブロック積み。保温材を使わなくても、保温性がいい。

CBの壁の上に、ふたたび鉄骨の小屋を架ける。これは軽量鉄骨。

全体を軽くすることで杭工事は不要になった。

CB造:補強コンクリートブロック造:が塀専用のごとくになっているのは

かねがね もったいないと思ってきました。保温性もいい。多分空洞があるからでしょう。

ただ、開口のつくりかたは要注意。

今回も、建築のブロック工を探すのに苦労したようです。建築ブロックの経験者がいない!

現在、人工地盤が仕上り、その上にCB積が進行中。

そこまでの過程を、写真でざっと紹介します。ただ、地形:根伐段階は省略。

先ず、鉄骨架台の建て方。

この方式に至るまでに、半年以上かかりました。

最初は、懸崖造を鉄骨でできないか、と考えたのですが、ダメ。いわゆるラーメン構造になり、エライことになってしまった。

木造のようにはゆかないらしい。なぜ木造は平気なのだろう??

そこで至ったのが、この方杖方式。方杖を四方に広げ、梁を受ける方法。

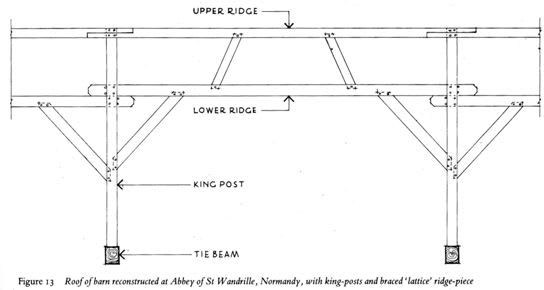

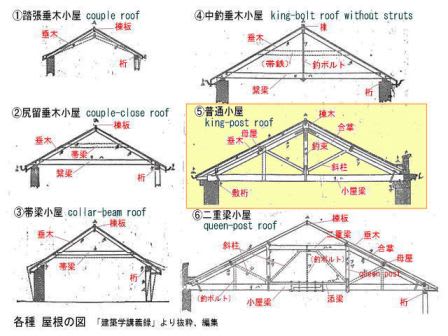

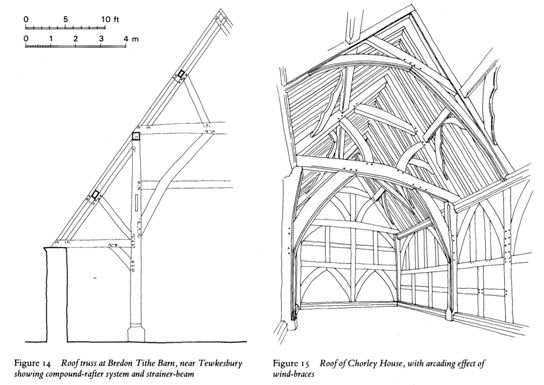

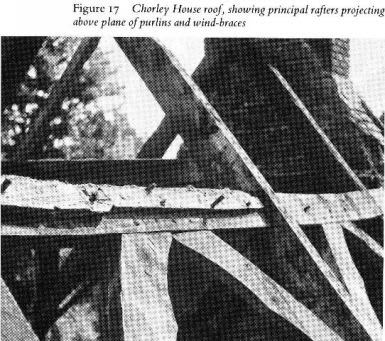

梁の受け方、方杖の受け方は、木造の柱頭などの方法の(特に古代の)原理を参考にしました。

設計図はいずれ紹介します。

材寸などは増田 一眞 氏に示唆をいただいて設計図を描き、

その妥当性を構造計算で確認していただきました。

建て方中。

梁が未だ架かっていないところがある。建て方は小さなクレーンで行なっています。

写真の正面、狭い箇所はスパン2.1m、広いところは5.6m。

亜鉛メッキが工費の都合でできず、グラファイトペイント防錆に変更。

この写真は、グラファイトペイント塗装前の段階。

鉄骨の脚部はコンクリートでくるむ。

以下は、グラファイトペイント塗装の終わった鉄骨架台の状態。

2枚の写真の奥の方に、既存の擁壁が見える。

人工地盤面は、ほぼこの擁壁の高さになる。

地盤面と地山:現状地盤:との落差は最大で7m弱。

この「床下」は高さがほぼ2階分あるので、確認申請審査で、竣工後ここを使用してはならない、と釘をさされています!

写真の箇所では、奥行スパンは、3.15m・2.1m・3.15m、計8.4m。

2,100mm(1,050×2、700×3)を基準寸法にしています。

3.15m=2.1m×1.5。

5.6 m=2.1m/3×8。[説明追加]

鉄骨の柱は8.5吋:216.3mm径の鋼管(厚1/3吋≒8.2mm)。

方杖は不等辺山型鋼(125×75)2枚あわせ、梁は溝型鋼(200×90)の2枚あわせ。

いずれも9mm厚のプレートを挟んで高張力ボルト締(昔ならリベット)。[説明追加]

大型のトラックが入れないので、小ぶりの材を現場で集積する方法を採っています。

メッキを施したデッキプレートは、形枠の代り。構造要素とは考えていません。

要は、いわゆるジョイストスラブ(繁根太床版)の形枠にデッキプレートを使う、という方法。

最近は、デッキプレートを構造要素とする方法が盛んなようです。

下の写真2枚は、少し離れて見た姿。

銀色に見えるのは、地盤の端部に設けたフェンス。亜鉛メッキの溶接金網製。

風雨に直接曝される箇所のみ、溶融亜鉛メッキが施されています。[説明追加]

床下にもぐるとこんな具合。

上下水、電気等の配管がぶら下がっている。

次の2枚はデッキプレート上の配筋中の写真。

鉄筋が立ち上がっている部分は、CB積みの基礎になるところ。

スラブを打った後で、あらためてCBの立ち上がり筋をセットし、コンクリートを打つ。

CB基礎の打設も終り、現在CB積が進行中。CBは、B種150mm厚。

この写真で写っているコンクリート部分は、建屋の床下になる。床仕上り面は、CB基礎の天端。

CBの中途に見える空隙は、壁が交差する箇所。壁のCB積がすべて終わると、この空隙にコンクリートが充填される。

年内には屋根まで仕上がる予定。

以後の経過は、またの機会に紹介します。