[註記追加 6月23日 9.13][註記追加 同 9.23][註記追加 同 9.40][註記追加 同 9.51][文言更改 同 16.25]

梅雨らしい雨に打たれながら、スカシユリが咲いています。

今の世では、「古来わが国の環境のなかで培われてきた技術」は、いかに優れていようが、現行法令ゆえに、実行することは難しいのが現実です。

そこで、「いわゆる伝統工法」でつくるために、現行法令の求める「限界耐力計算法」で計算して法令をクリアする、という方針をとる方々がおられることを承知しています。

しかし、私は、そんなに真っ当に法令規定に対する必要はない、と考えています。むしろ、やめた方がよいとさえ考えています。

それは、そもそも「限界耐力計算法」なるものが、「古来わが国の環境のなかで培われてきた技術」の存在、その「考え方」を念頭に置いて生まれたものであるかどうか、疑わしいからです。

もちろん、通常なされる「壁量計算法」「四分割法:壁量均衡配置の検討法」や、「仕口」の仕様を検討する簡易計算法である「引張耐力計算法」なども同様です。そしてもちろん、「耐震補強」法や「わが家の耐震診断」などの「診断手法」もまったく同様です。

ただ、どうせ疑わしい計算法にかかわるのならば、何もわざわざ面倒な方を採る必要はない、と私は考えるのです。

もう一つ私が感じていることがあります。

それは、「限界耐力計算法」でいわゆる「伝統工法」が実現可能になった、と言われる方々の「伝統工法」の建物を見ると、すべてではありませんが、何をもって「伝統工法」と言っているのか、はなはだ疑問に思う例が少なくないのです。

あるとき、「伝統工法」にこだわっている、と言われる大工さんの仕事を見せていただきました。また、木の選別にこだわり、使用材の乾燥の度合いを1本ごとに含水率計で計ってつくる「伝統木造」に詳しいという設計士さんの建物も見させていただきました。

率直な感想を言わせてもらえば、そこで見たのは、いわゆる「民家風」の建物、いわゆる「和風」のつくり、ただそれだけのことでした。

そこで私が感じたのは、こういうことをやっているから、折角の「技術」がないがしろにされてしまうのだ、伝統木造と言うのは「民家風」か「和風」なのだ、と誤解されてしまうのだ、ということでした。

言ってみれば、「伝統」「伝統工法」という言葉だけが独り歩きし、「古来わが国の環境のなかで培われてきた技術」の根底にある「思想」が忘れられているのです。

早い話、「古来わが国の環境のなかで培われてきた技術」の考え方で、いわゆる「洋風」のつくりの建物だってつくれるのですが、そのような建物をつくると、おそらく、「伝統」信仰の方々からは、伝統工法ではない、と言われるに違いありません。

註 ある「木造建築」を学ぼう、という団体では、

「木造技術を学ぶ」という企画で、

「ちょうな削り」の実演をしていました。

「ちょうな削りができるのが真の木造技術」である、

かのようでした。

「ちょうな削り」は不要だ、とは言いません。

しかし、「木造」「木造技術」に対して

何か「錯覚」を持っているのではないでしょうか。

[註記追加 6月23日 9.23]

そしてさらに驚いたのは、こういう仕事をなさる方々のなかに、進んで「限界耐力計算法」を受け入れる方が多い、ということでした。

そして、もっと驚いたのは、「伝統工法」にこだわる、と言われる大工さんのなかに、いわゆる「伝統工法」の各部の仕様:具体的には「仕口」など:の「認定」を受けよう、などと言う方がおられることでした。「認定」を受けておくと、「確認申請」が楽になる、というのです。

あらかじめ、費用を払って実験テストを受け、「認定」を受けておくと、確認申請時に「認定番号」の表記だけで済むのです(実験テストを行なう機関は、大方が国交省の外郭団体です)。

これは、わざわざ進んで自分の首を締めるようなものだ、「古来わが国の環境のなかで培われてきた技術」を担ってきた工人たちが大事にしてきた問題への対応の柔軟な思考、自発性や創造性を損なうものだ、と私は思うのですが、そうは思わないようなのです(工人たちが柔軟で、自発性、創造性を大事にしたからこそ、「技術」が展開し得たのです)。

こういう方々にお会いしていると(こういう方々が結構多いのです)、私は、私の考えている「古来わが国の環境のなかで培われてきた技術」についての理解がおかしいのではないか、と思うことさえあります。

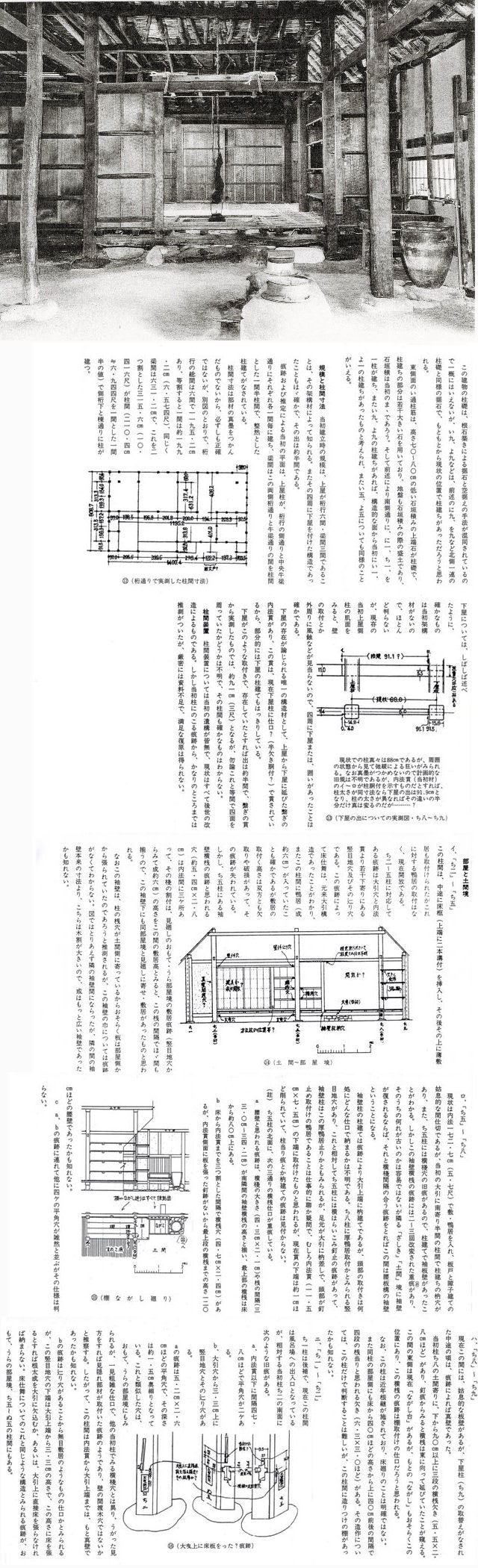

何度も書いてきましたが、私の「理解」は、古来、工人たちは、「架構を一体の立体に組むことに努めてきた」、それがわが国の環境に即して生まれた「考え方」であり「技術」なのだ、というものです。

そして、その「考え方」で建物をつくる、ということは、いわゆる「民家風」や「和風」のつくりにすることではないのです。もちろん「骨太」の部材がギラギラと目に飛び込むような建物をつくることではありません。

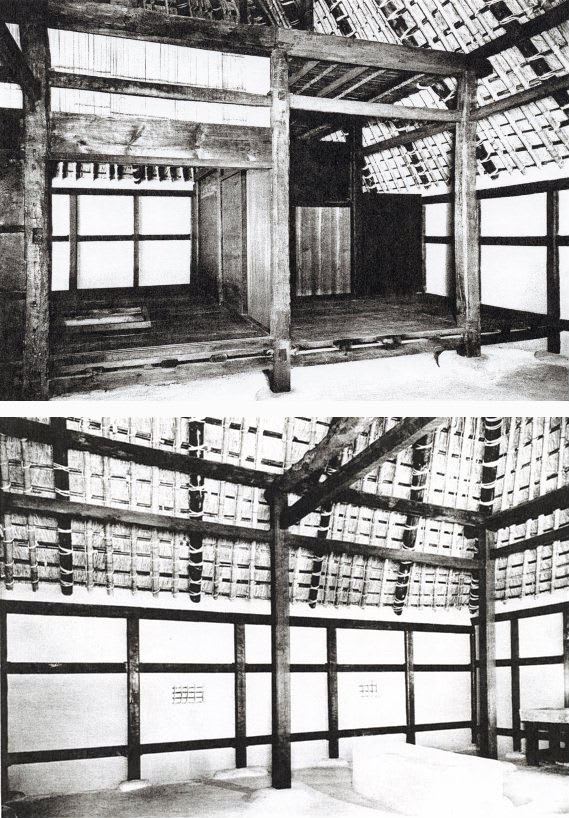

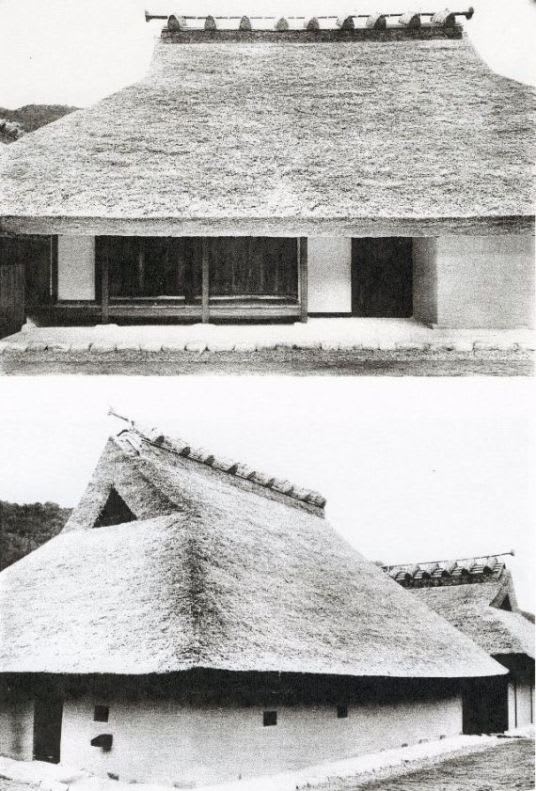

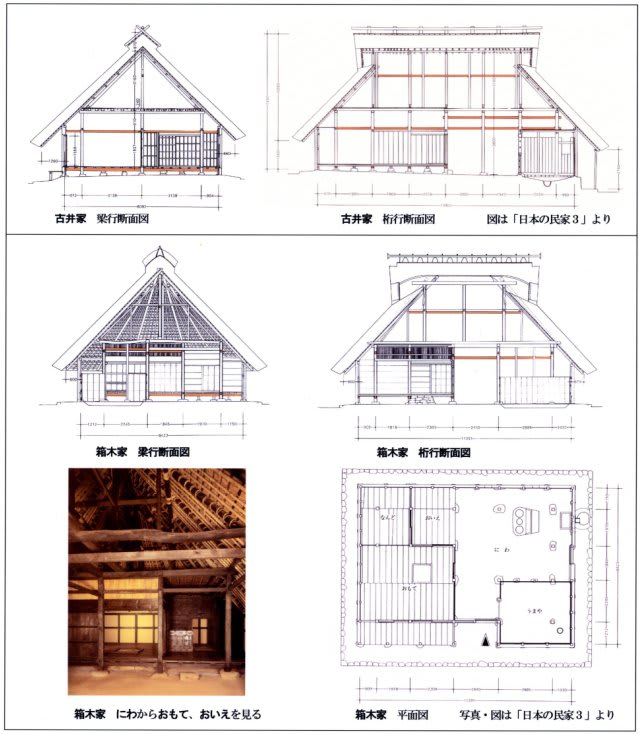

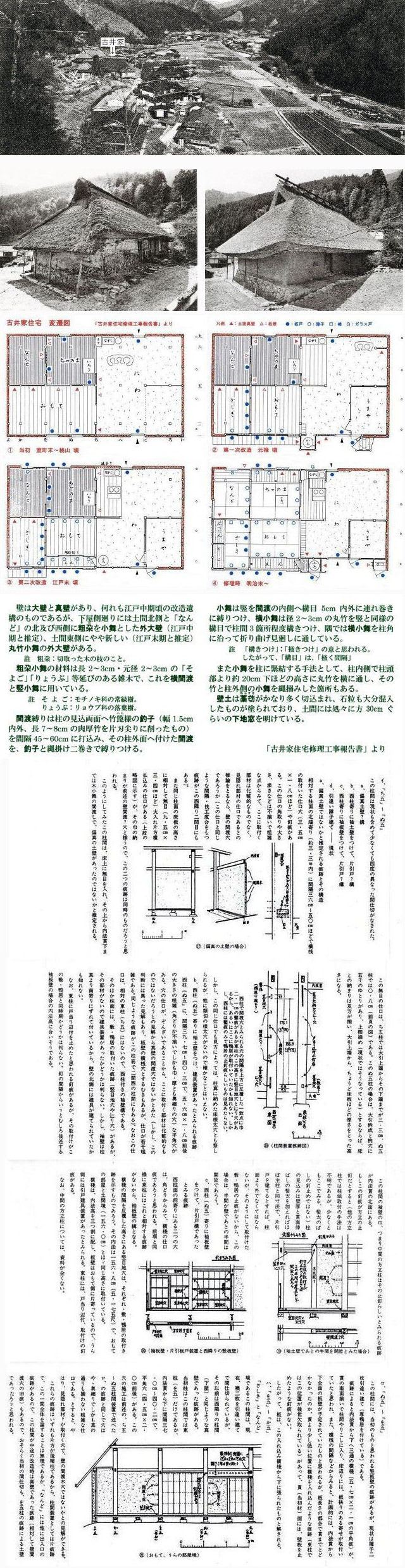

註 「古井家」や「箱木家」そして「高木家」の建屋を見ても、

「骨太」とは感じないはずです。

「柱」や「梁」を「見せる」ことを目的にしていないからです。

最近の建物は、「部材」を見せたがる例が多いようです。

[註記追加 6月23日 9.13]

たとえば会津・喜多方の「煉瓦蔵」。そこでは煉瓦が使われ、小屋にはトラスが使われています。それゆえ、それを「洋風」と見なす方がおられます(近代建築史の学者のなかにもそういう方がおられます)。

しかし、それを建てた喜多方の方々には、そんな意識はまったくありません。「形式」や「様式」にとらわれず、「使えるもので、いいものなら使おう」という「健全な」考えの下でつくったのです。

いかなる「形式」や「様式」に似ていようがいまいが、その土地土地の「暮し」「暮しかた」に適応するものだったらよいではないか、私はそう思います。

さて、建物づくりにかかわる現行法令の第一が「建築基準法」です。

その第一条には次のようにあります。この法律の「目的」についての条項です。

すなわち

「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

しかし、この法律の規定する「基準」を遵守して、たとえば「耐震」の「基準」を遵守して建物をつくり、実際に地震で壊れたら法律はどのような責をとるか、については、条項のどこを探してもありません。

これまでの事例では、たとえば想定外の地震で被災があると、法令が「改変」されるだけです(私は「改訂」とは言いません)。

建てる時にその時点の法律の求める規定どおりにつくった建物の「耐震補強」の必要性が現在叫ばれているのも、法令が「改変」されたからなのです。

そして、それにかかる費用には、私たちの税金が使われ(個人の建物では、個人の資金が必要です)、法令策定にかかわった人たちは(学者も役人も)、「新耐震基準」を声高らかに吹聴するだけで済むのです(これは、別途書くつもりですが、「耐震補強」のなされた建物:学校校舎が特に目に付くのですが、を見ていると、私にはかえって危なくなったような気がしてなりません)。

註 改訂:内容などを、改め直すこと。

直す:ぐあいの悪い所などに手を入れて、

望ましい状態に改める。

改変:内容を改めること。

改める:新しくする。

要するに、「ぐあいの悪い所が何か」について、

そして、なぜ「ぐあいの悪いところ」が生じたのかについて、

正当な説明がない以上、

ことの当否を問わない「改変」の方が誤解が起きません。

[註記追加 6月23日 9.40]

自動車などの製品に問題があると「リコール」という形で、生産者・製造者に改善・修繕が求められます。製造者に責任が求められるのです。

しかし、こと建築法令の過誤は、法令の受容者または民間の責任に転嫁されるのが常です。一時流行った言葉で言えば「自己責任」にされるのです(構造計算「偽装」で問われたのは民間人だけだったのは記憶に新しいところです)。

この「事実」を、私たちはよく認識しておく必要があります。

ならば、私たちは、私たちの建物を、私たちの「知恵」でつくろう。

法令が、どうしても私たちを「護りたい」というのならば、別の言い方をすれば、私たちの「知恵」や「判断」よりも「すぐれていると思いたい」のなら、その「態度」は甘んじて受けようではないか、ということです。

どうするか。

もっぱら、私たちの学んだ「知恵」と「考え方」に依拠して建物をつくるのです。

註 残念なことですが、

法令の規定する仕様を足し算してできたような建物が

多すぎます。

そこには、「自らの知恵」が見当たりません。

もっぱら、「確認申請」を通過するための設計になり、

建物をつくることの本来の「意味」「目的」が

失せているように思えます。

そして、その私たちの「知恵」や「考え方」を一切変えることなしに、「計算上、法令の規定を充たす」方策を採るのです。

その「計算」では、何も面倒なことをやる必要はないのです。

なぜなら、たとえば規定の数値を計算上充たしたからといって、地震に強い建物になっているわけではないからです。ならば、楽な方策を採る。

そのとき「便利」なのが、「壁量計算法」「四分割法:耐力壁の均衡配置確認法」そして「引張耐力法」なのです。計算が楽だからです。もともとバカバカしい計算なのだから、それならば楽な方がよいではありませんか。

第一、仮にこれらの計算法の考え方が正しかったとしても、いつなんどき、その「基準」値が改変されるか分らないのです。法令はいつでも正しい、と言うのならば、いまさら耐震補強の必要はないはずです。しかし私たちは、新たな「想定外の事態」が生じれば、「基準」は容易に改変されることを、これまで何度も見てきました。

私は、こういう「対・法令の考え方」で木造の建物を設計してきました。

その一例を07年8月の下記記事で、「案」として紹介させていただきました。

また、先回「建て方工程」の写真を載せた事例(下記)も、同じ考え方で設計した初期の例です。

註 「現行法令化の一体化工法の試み-1」~「同-4」

「余録・・・・『建て方』工程写真-1」~「同-4」

「建て方」写真の実例は、今から20年以上前の1985年ごろの設計。これと「案」との大きな違いは、「継手」の位置の違いです。

実例では「持出し継ぎ」として「追っ掛け大栓継ぎ」を使っていますが、「案」では、「柱」上で継ぐようになり、「継手」も至って簡単なものになっています。

「柱」上で継ぐようにすると、「柱」と、その上に載るニ方向の「横材」が、同時に組まれることになり、仕事が数段楽になり、一体化の効果も数段上がる、と考えたからです。

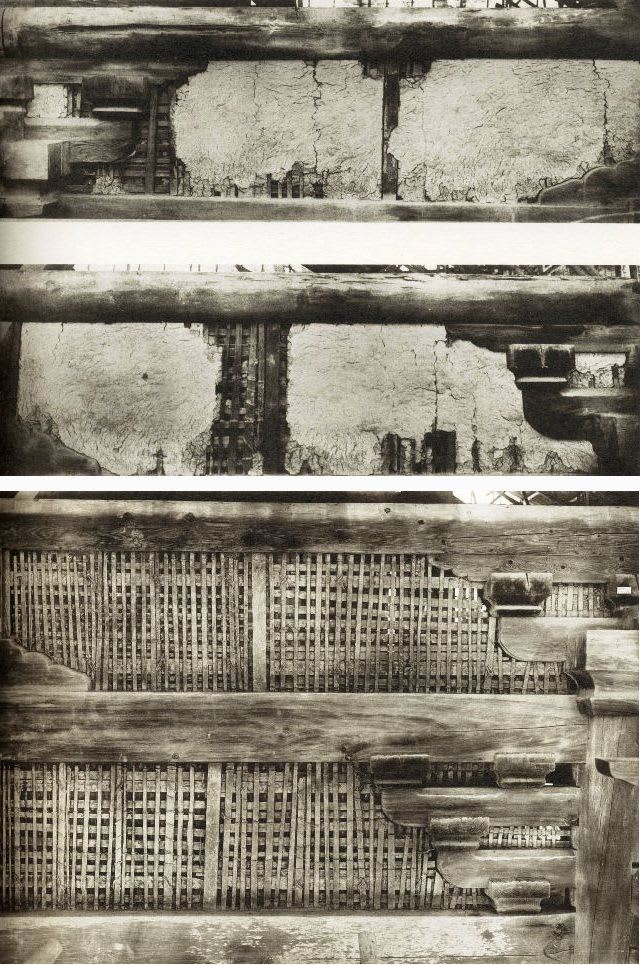

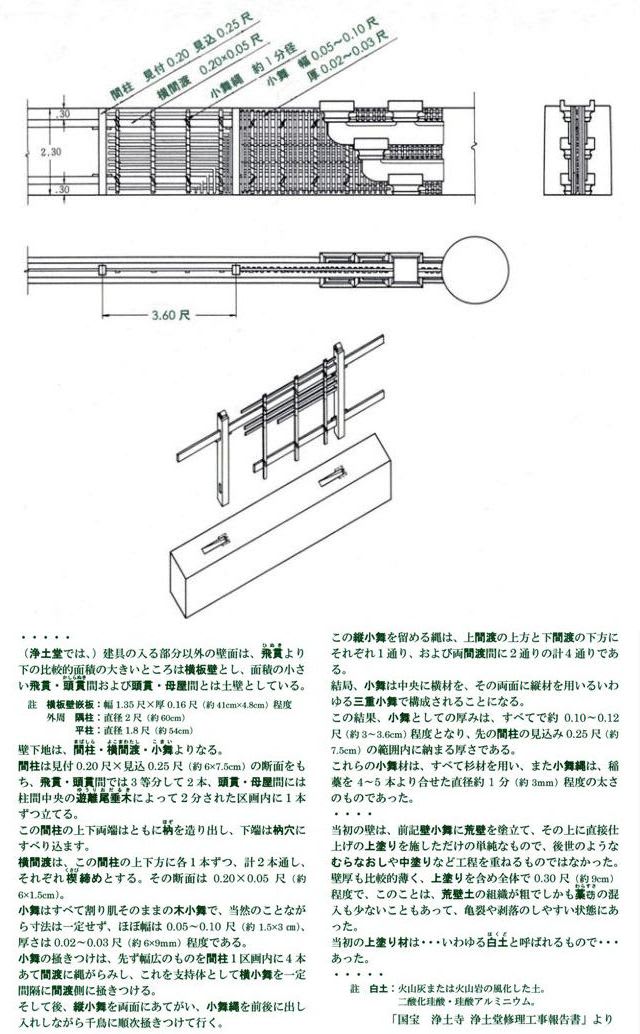

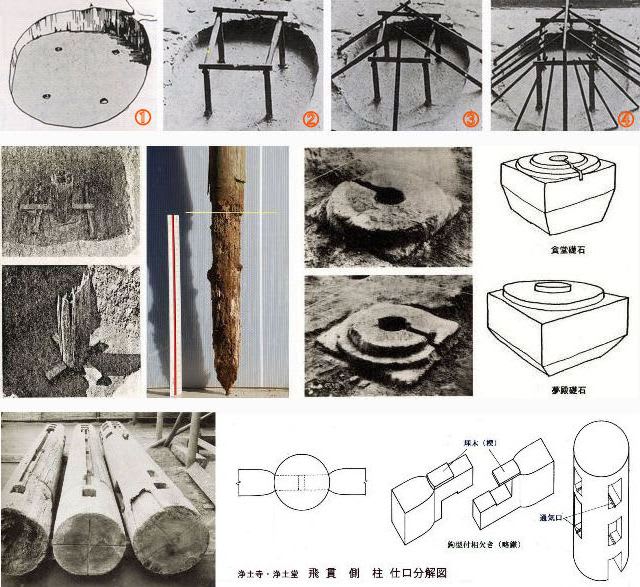

それはすなわち、「浄土寺・浄土堂」「古井家」などの架構法の示唆によるものです。

しかし、「対・法令の策」は、まったく同じです。

すなわち、鴨居位置:内法レベルには、建物全周、間仕切各所に「差物」をまわし(開口部では「差鴨居」、開口のない箇所では「無目(むめ)」になります)、「窓台」を設けることができる場合は、それも「差物」にして建て込みます。

場合によると、開口の有無に関係なく、腰の位置に「差物」をまわすこともします。その場合は、開口のある場合は「敷居」に、ない場合は「無目」になります。

註 「無目」:建具の入る溝:「樋端(ひばた)」のない材のこと。

一言で言うと、

柱間で、寸面に差のある横材を「鎌継ぎ」「蟻継ぎ」で継いで平然としている「構造用教材」所載の「在来工法モデル」のような架構にはしないで、

先に紹介した今井町「高木家」の架構法に類似する方法

の採用にほかなりません。

「構造用教材」の「在来工法モデル」は、先にも触れましたが、「世界中のどこに出しても恥しい」、「類い稀な木造軸組工法」なのです。

各所の壁は、いわゆる「面材耐力壁」の仕様を「活用」します。「筋かい」は一切用いません。

こうして、「思ったとおりの設計」をしておいて、次に、それが法令の「耐力壁量の規定」に合うように、「計算上」で調整するのです。

設計図上で、壁の部分の「長さ」をひとにらみします。そして、「長さ」が多いと見える箇所の「壁:面材」の仕様は「壁倍率」の小さい仕様、「長さ」が少ないと思われる箇所では「壁倍率」の大きい仕様を採るのです。そして試算します。慣れてくると容易に「適当な」仕様が定まります。

「耐力壁(量)の均衡配置」も、いろいろと「壁」の「仕様」を変え、「計算上で均衡を按配」します。

そして最後に、「仕口」の「耐力」なるものを「引張耐力計算法」で計算します。

これらはいずれも、バカバカしい努力なのですが、法令の下ではやむを得ません。その代り、「限界耐力計算」を「構造専門家」に依頼する、などということなしに、自分でできます。

もちろん、そうして決めた法令規定「仕様」のゆえに、架構の耐力が確保されたわけではありません。

架構の耐力・強さは、先に記した「柱」と「差物」で組まれた「立体自体で確保されている」からです。

これは、「建て方」終了時点で、「壁」がなくても、架構上を歩いてもびくともしない、叩くと架構がビンビン響くことで分ります。

これに対して、部分的に「耐力壁」を設ける「在来工法」の場合、「筋かい」や「壁」がつくられない段階では、架構上を歩くとグラグラします。揺れて歩くのが怖いのが普通です。それらが入れられても、揺れは残ります。

「差物」を多用して全体を一体化する工法でつくった建物は、「差物」で固められていますから、例えば、いつなんどき「壁」を取去っても問題はありません。それで「耐力」がなくなる、などということはないからです。小改造は容易にできます。「気に入った壁」あるいは「開口」に差し替えられるのです。

一方、「在来工法」でこんなことをしたら多分それだけで壊れるでしょう。

多分、「本当のこと」は、大地震が起きれば明らかになるでしょう。

これまでの歴史的事実でも、「古来わが国の環境のなかで培われてきた技術」でつくられた建物の被災事例は、相対的に少ないのです。

「古来わが国の環境のなかで培われてきた技術」を採るか、

「法令規定の在来工法」を採るか、

それは、建物をつくる人に委ねられていいはずです。

註 現在の法令の行使を見ていると、

「技術」が「宗教」になり、

まるで、「一国一宗教」を説いているかのようです。

「教主」は最高権威、そしてその「独裁」がまかり通る、

民には「信仰の自由」がないのです。

民は「思考停止」が求められているのです。

いったい、どこが「先進国」なのでしょうか。

[註記追加 6月23日 9.51]

[文言更改 6月23日 16.25]

もしもそれがダメだというならば、何か問題が生じたら責任をとる「覚悟」が必要なのです。

残念ながら、そういう気配は感じられません。

最近生まれた「瑕疵担保保険」制度などというのは、法令策定にかかわる人たちの「責任逃れのための奸計」にほかならない、と私は思っています。

このような「現況」は、

建築基準法第一条の言う「・・・最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」どころか、

まったく逆の結果を招来しているのです。

最近のわが国の木造建築の寿命が短くなったのは、その一例にすぎません。

「シリーズ 了」