今回は長くなりますがご容赦ください。ただ、図などは、文の近くに載せるように努めます。

[註記追加 10.07]

◇はじめに

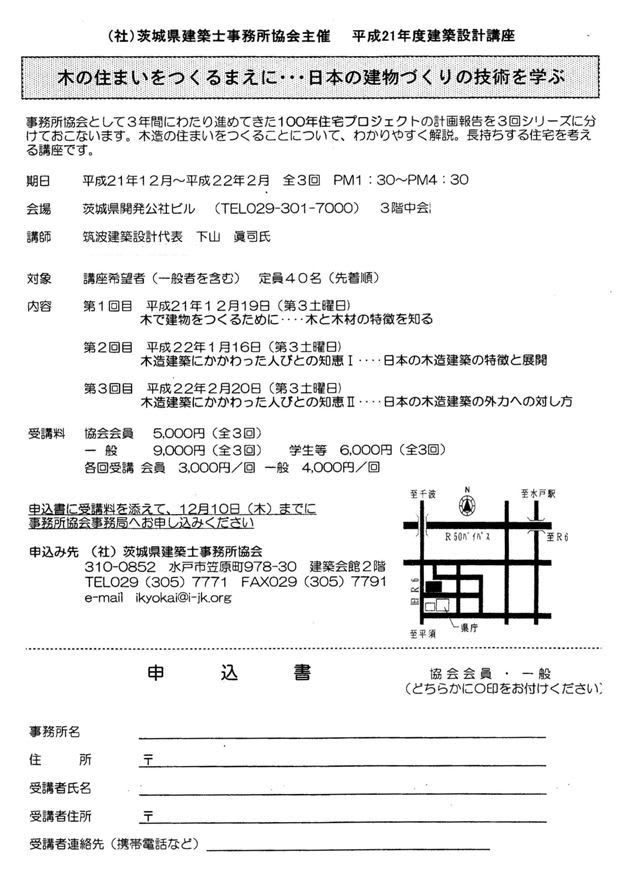

09年11月24日付で「伝統的木造軸組構法 静加力実験 結果速報(11月19日版)」が、「一般社団法人 木を活かす建築推進協議会」から公表されています。

それによりますと、この実験の様態ならびにその目的について以下のように書かれています。

国土交通省の補助により伝統的木造軸組構法住宅の設計法作成及び性能検証事業として

伝統的木造軸組構法住宅の設計法を開発し

改正建築基準法に基づく当該建築物の審査に係る環境を整備することにより、

これらの建築物の円滑な建築に資することを目的としており、・・・

昨年度は「(財)日本・住宅木材センター」と「(独)防災科学技術研究所」との共同研究により、

伝統的木造軸組構法の実物大住宅(2棟)の震動台実験が行われ・・・

今年度は「同協議会」と「(独)建築研究所」との昨年度行った実物大試験体の静加力試験を実施・・した。

註 いろいろと共同研究の様態が異なり、多面的な研究が行われているかのように見えますが、

関係する研究者はまったく同じです。

国土交通省が、なぜこの研究者集団を重用するのか、それについての「疑念」については、

今回はあえて書きません。

また、国土交通省ならびにこの研究者集団の「伝統的木造軸組構法住宅の設計法を開発し

改正建築基準法に基づく当該建築物の審査に係る環境を整備する」などという試みへの

「危惧」についても、

深く追求することは、今回はあえてしません。

先回の記事(下記)をお読みください。

「『基準』がないと、良いものはできないか・・・・むしろ『基準』は技術を衰退させる」

◇「伝統的木造軸組構法」とは何を言うか、未だに研究者集団は語っていない

すでに昨年の実験について、何をもって「伝統的木造構法」と言うか、はなはだ疑問であると書きましたが、当然ですがお答えは聞いていません。

註

「伝統的木造軸組構法住宅の実物大実験について-1」以下の連載参照

また、今年6月に出された当該実験の報告書に於いても、「伝統的木造軸組構法」についての概念・定義はまったくなされておりません。

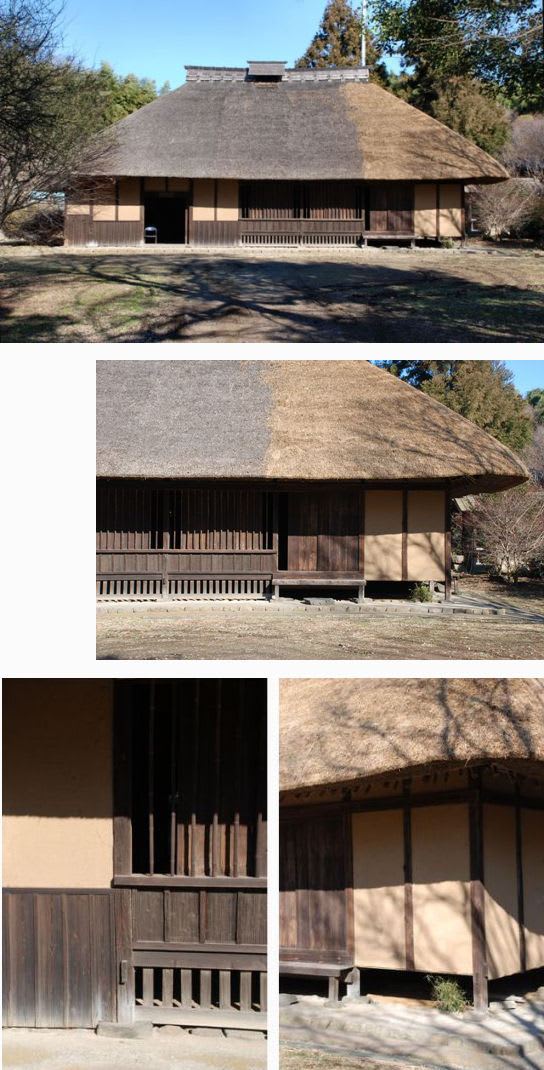

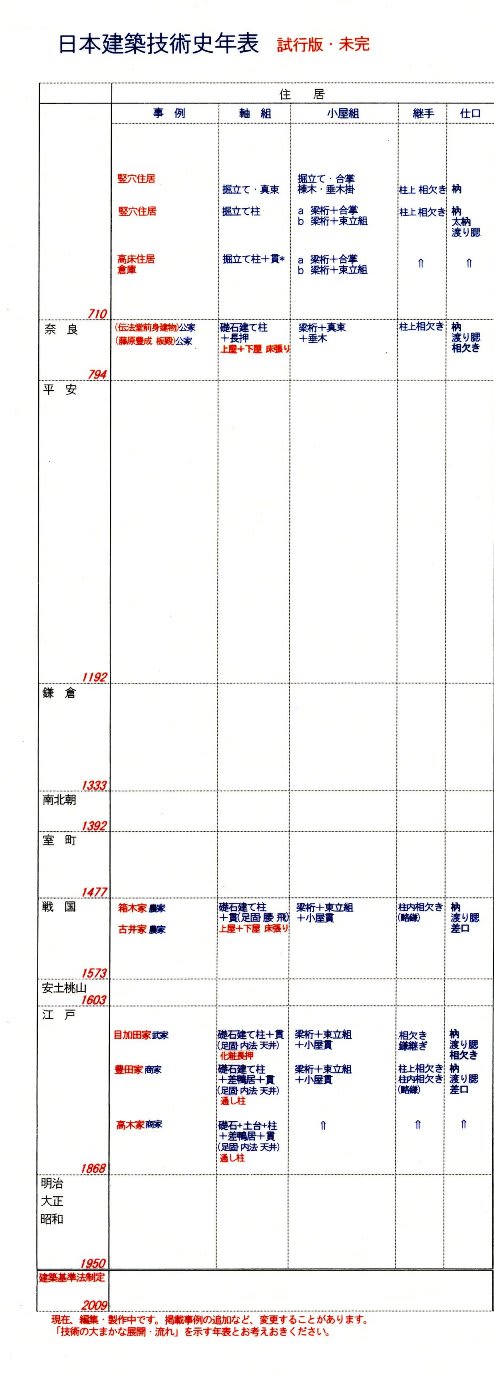

今回の実験に使われた「試験体」は、昨年の「試験体」と同じ仕様で、下の写真のような姿をしています。写真は「速報」6頁からの転載です。

この写真を見て、この試験体について、どのようにお考えになるか、アンケートをしてみたくなりました。

1)以下の設問で、どちらだとお考えですか。

①この試験体は、「本来の日本の木造建築の工法」を踏襲・継承している

②この試験体は、「本来の日本の木造建築の工法」を踏襲・継承していない

2)1)で選択した「お考え」の「理由」をお書きください。

◇「本来の日本の木造建築の工法」を特徴をよく示す代表例

これまで私が学んできたことから見て、私が考える「『本来の日本の木造建築の工法』を特徴的に示している」架構の建物の一つは、奈良・今井町の「高木家」です。

この点は、期せずして建築学生用教科書「構造用教材」の編者と同じ判断です。

何度も載せてきていますが、「高木家」の架構分解図と土間の写真を転載します(架構図は「重要文化財 高木家住宅修理工事報告書」から、写真は「日本の民家」からの転載です)。

なお、「高木家」についての詳細は、

「日本の建築技術の展開-29・・・・住まいと架構その6」他をご覧ください。

「高木家」は、重要文化財に指定されてはいますが、決して特殊、特別な建て方をしているわけではありません。

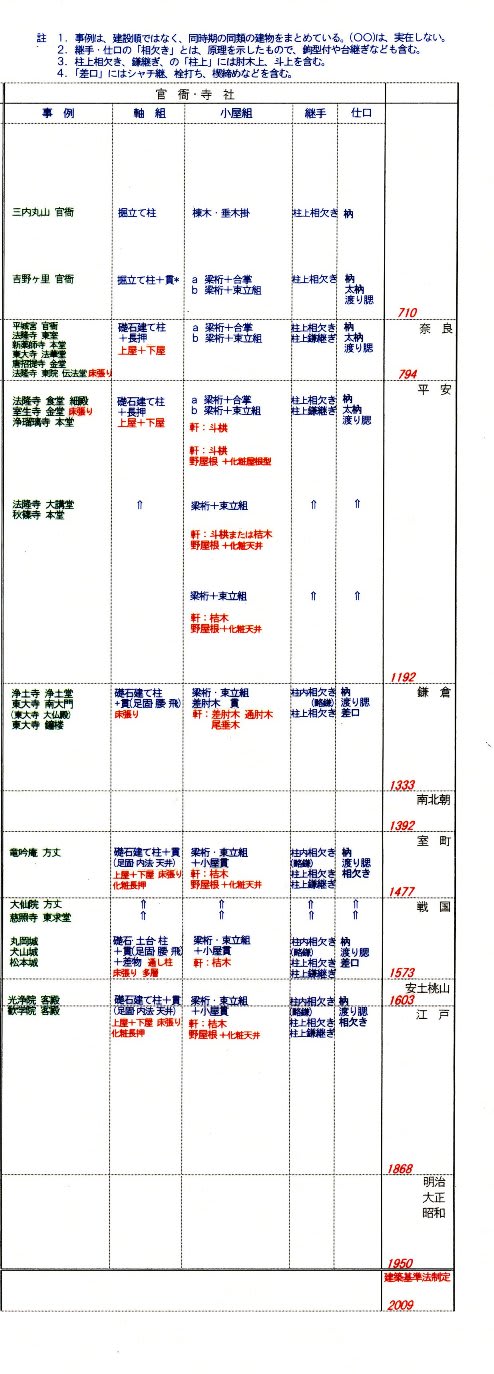

「礎石建て(石場建て)」「土台」「足固め」「貫」「差鴨居」を用いた、きわめて質朴なつくりの建物です。

たとえば、「柱」は「通し柱」も「管柱」も、仕上り4寸2~3分角で統一され(いわゆる「大黒柱」はありません)、「差鴨居」をはじめ他の部材も、異常に大きいということはありません。

すべての点で「合理的」な考えで貫かれていると考えることができます。

なお、「高木家」は、建設後、「安政の大地震」に遭遇していますが、その地震をはじめ、以後何回かの地震の影響は受けていないことを

「『耐震診断』は信頼できるのか-補足・・・・今井町・高木家の地震履歴」で触れました。

これまでも何度も書いてきていることではありますが、「住まい」の建物をつくるとき、不必要な大きさの材料や、不必要な量の材料を使うようなことはしないのが普通です。

そういう点で、庶民は本当に「合理的」なのです。

そしてまた、どうしたら不必要な大きさの材料を使わないで済むか、どうしたら材料が少なくて済むか、考えます。

もちろんそれは、「住まい」の目的、すなわち、それぞれの地域の特性(当然のことですが、高温多湿の環境や地震や風への対応を含みます)のなかで暮すための要件を充たした上の話です。

これらの「条件」を見事に充たした合理的な架構、その一つの好例が「高木家」である、と私は考えているのです。

◇今井町「高木家」と「試験体」を比較する

では、「高木家」と「試験体」を比べたとき、何が異なるでしょうか。

一番目に付くのは、「試験体」の開口部上部にある丈の大きい「楣(まぐさ)」のような部材ではないでしょうか。

実験の主催者は、これを「差鴨居」と呼んでいるようですが、「本来の日本の木造建築」で使われてきた「差鴨居」は、開口部の上だけに用いるものではなく、また「試験体」のように、「差鴨居」を設けた柱間の隣りに「差鴨居」を入れない狭い柱間を設けるようなことはしないのが普通です。

「差鴨居」は、一定間隔で並んでいた柱を抜く方策として考え出されたと言われていますが(下記註参照)、そのため、抜いた柱の位置には、元の柱が支えたその上の材を支えるため、一般には「束柱」が立ちます。「差鴨居」が梁・桁の役目を持つのです。

しかし、その方法が定着してくると、上の横材と差鴨居とが一体の横材として働くことが分ってきて、以後は、最初からそのように使われるようになります。

「高木家」は、そのいわば習熟・完成した姿と言ってよいのではないでしょうか。

註

「日本の建築技術の展開-25・・・・住まいの架構・その2-差鴨居の効能」他

それに対して「試験体」は、私の目には、きわめて危なっかしく見えます。

「差鴨居」を設けた柱間の隣りに「差鴨居」を入れない狭い柱間を設けているからです。

遠藤 新の言葉で言えば、頑丈な部分と弱い部分が斑(まだら)に並んでいる「不権衡な」軸組になっているからです(「貫」を入れてあるから、「差鴨居」の入った部分と同じだ、などと考える人は先ずいないでしょう)。

その上、直交する軸組には「差鴨居」がありません。これも「不権衡」です。

ものの分る大工さんなら、こういう「不権衡」なことはしないと思います。

また、この実験を主催された研究者の方々も、見て知っている筈です(知らなかったとしたら、とんでもないことです)。

なぜなら、「建築研究所」や「防災科学技術研究所」のある筑波研究学園都市の一帯には、都市化にともない少なくなってはいますが、「差鴨居」を多用した農家住宅が多数現存していて、それらを見れば、余程のことでないかぎり、「試験体」のような使い方をした「差鴨居」はないことが分る筈だからです。

註 以下は、すでに何度も書いてたことの繰り返しです。

世の中では、いわゆる民家と呼ばれる農家や商家の建物は、

骨太の材を使っている、だから丈夫で長持ちするのだ、と思われています。

しかしそれは、事実ではありません。

技術が発展途上のときには、中心になる柱を太くすることが行われました(大黒柱)。

しかし、技術が展開すると、あえてそうする必要もなくなります。

地域にもよりますが、温暖な地域では「高木家」のような形に落ち着くのです。

「箱木家」「古井家」など15世紀の建物でも、材は決して太くはありません(下記参照)。

「日本の建物づくりを支えてきた技術-41・・・・まとめ・立体構造化に努めてきた人びとの営為」他

ところが、19世紀末頃:江戸末~明治になると、自らのステータスを

部材の「大きさ」「質」「使用量」で誇示することが流行ります。

たとえば高山の「吉島家」や塩尻の本棟造「堀内家」などが一例です。

本棟造では「堀内家」よりもはるかに古い「島崎家」は、柱はすべて4寸3分程度で、

「差鴨居」もなく、質朴です(下註参照)。

「島崎家」では、明治年間、世の流行にのって「差鴨居」を接客の部屋にだけ取り付けました。

解体中の現場で、あまりの不権衡さに驚いた記憶があります(下註)。

修理工事報告書にも、見栄で入れたのではないか、とあります。

註

「日本の建築技術の展開-27・・・・住まいの架構、その4」

「日本の建築技術の展開-27の補足」

さらに試験体では、「楣(まぐさ)」(「差鴨居」?)と2階床桁との間:小壁部分に、通しで「貫」を入れています。

「本来の日本の木造建築」では、その部分を全面壁にすることはなく、多くの場合、「欄間」を設けることが普通です。これは「差鴨居」の「効能」の一つなのです。

この事例も、研究者諸氏は、筑波研究学園都市の周辺の農家住宅で、見て知っている筈です(知らなかったとしたら、とんでもないこと)。

◇浮かんできた研究者集団の言う「伝統的木造軸組構法」の姿

このようなことを見てくると、そこに、「研究者諸氏が言う『伝統的木造軸組構法』」が如何なるものなのか、その姿が、おぼろげながら見えてきます。

それはすなわち、「本来の日本の木造建築の工法」ではなく、以下のような架構のことにほかなりません。

①部材の接合に、「継手・仕口」を使っている。

②「本来の日本の木造建築で使われている名称の部材」を一部組み込んである。

ex:「足固め」「貫」「差鴨居」・・など

③ただし、足元は土台使用の場合も含め、地盤に緊結する。

では、なぜそれをして『伝統的木造軸組構法』の建物と言い、実験するのか。

その理由(わけ)は、今回の実験:「静加力実験」を具体的に見ると分ります。

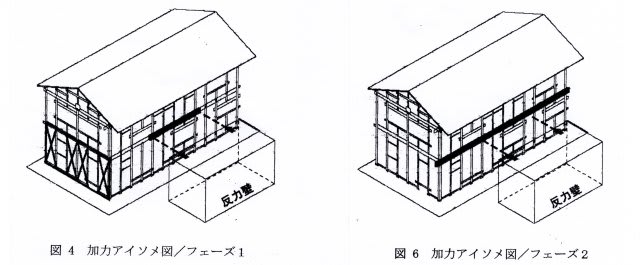

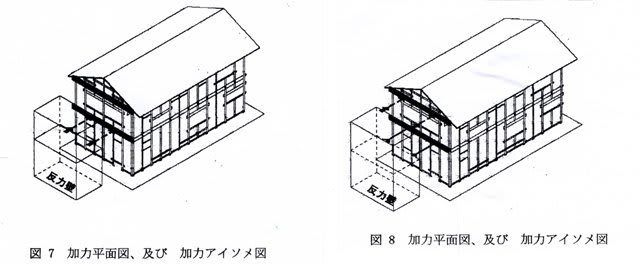

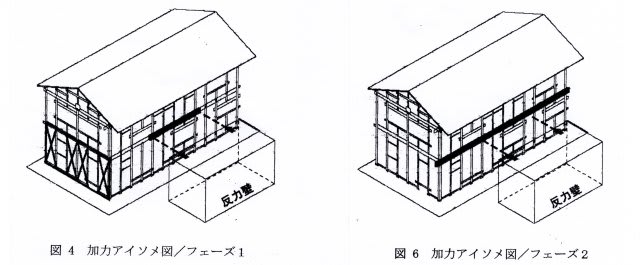

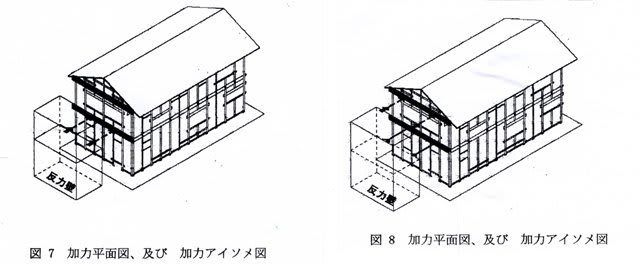

「速報」に、「静加力実験」の仕様が図解されていますので、以下に転載します。

実験は、四つの場合で行われています。

左:短手方向(梁行)「2階床構面」に力を加える 右:短手方向(梁行)の2階床面全面に力を加える

左:長手方向(桁行)の2階床面全面に力を加える 右:小屋桁に力を加える(2階床は固定)

この実験方法を見れば、なぜ足元を地面に緊結するのか、分る筈です。

緊結してないと、水平の力を加えると「試験体」は横滑りしてしまい、「思い描いた実験」にならないからなのです。

註 横滑りしてしまい実験にならない、だから緊結しよう、と考えたとき

本当なら、そこで「本来の日本の木造建築」が、

何故「礎石建て(石場建て)」で地面に緊結しなかったか、

研究者ならば、その理由に思いを馳せるのが普通です。

しかし、そうではない・・・。

ここで「試験体に加えられた水平の力」を、「地震による水平力」と同じであると考えてしまうと、それは大きな誤解を生みますから注意してください。

なぜなら

地震によって建物にかかる力は、決して研究者が実験で考えているように「都合よく」建物・架構にかかるものではないからです。

つまり、床面位置だけ、小屋梁位置だけ、に力がかかるなどということは、地震の際にはあり得ません。

あたりまえですが、静的に力を加えて「試験体」各部に生じる「変化」は、地震によって建物各部に生じる「変化」そのものではない、ということです。

註 「実験結果速報」には、力を加えた後の「試験体」の写真も載っていますが、転載しません。

なぜなら、その姿は、実際の地震の際には起き得ない姿であり、

見る人に大きな誤解を与えかねないからです。

「速報」には、その点の「見るにあたっての注意」は書かれていません。

こういう実験を否定するつもりはありませんが、

「実際の地震とは異なる」ということの明示を、

研究者であるならば、怠ってはならない、と私は考えます。

註 追加[10.07]

実際の地震では、地震により生じる力は、架構全体にかかり(正確には生じ)、

それが各部に伝わる、と考える方が自然です。

強い部分にだけ力がかかる、などという都合のよいことは起きません。

だからこそ、架構全体を考えることが大事なのであり、

だからこそ、かつての工人たちは、

部材を一体の立体になるように組むことに知恵を絞ったのです。

そしてそれが「本来の日本の木造建築の工法」に他なりません。

では、なぜ、このような地震の力に相当しない力を加える実験をするのでしょうか。

それは、研究者集団の「脳裡」に、「伝統的木造軸組構法」は軸組内に「耐力壁」効果を持つ部分がなければならない、という思考:仮定があるからに他ならない、と推定して間違いないでしょう。

現在の建築基準法が規定している木造工法は、軸組内に「耐力壁」を適量設けることで外力(地震により生じる力も含む)に対応する、という考え方に依拠した工法です。

つまり、国土交通省と緊密な関係のある研究者集団が考えているのは、

①部材の接合に「継手・仕口」を使い、②「日本の木造建築」に使われていた名称の部材を一部でも組み込んである(ex:「足固め」「貫」差鴨居」など)つくりかたも、

現在の基準法の考え方の延長上になければならない、と考え、その「条件」を充たしている工法を「伝統的木造軸組構法」と呼ぶようにしよう、という「大変恐れ多い試み」を行っているに他ならないのです(「畏れ多い」ではありません)。

「ケンプラッツ」に寄せられたコメントを見ると、あの「長期優良住宅が想定外に倒壊した実験」を援護する人たちの中には、「伝統的木造軸組構法」の諸実験は、法の連続性を維持するための伝統的な工法を律することを目指す有益な行動、と考えているようです(工法の連続性ではなく、法律の連続性を優位に考えているのです)。

したがって、今回の実験も、以前行われた「構面」の実験も(

「とり急ぎ・・・・また「伝統的木造構法住宅の震動台実験」参照)、「日本の木造建築の工法」で多用されている「足固め」「貫」「差鴨居」などを「利用した」、現在の建築基準法の規定にはない新たな「耐力壁を探そう」、という実験である、ということになります。

◇これらの一連の実験、その目指すものは、「本来の日本の木造建築の工法」にいかなる状況をもたらすか

今井町「高木家」をはじめとした「本来の日本の木造建築の工法」で使われている「足固め」「貫」「差鴨居」などは、「耐力壁」を設けるために使われていたのでしょうか。

そんなことはありません。

それについては、先の「日本の建物づくりを支えてきた技術-41・・・・まとめ・立体構造化に努めてきた人びとの営為」でまとめてあります。

そもそも、「本来の日本の木造建築の工法」は、「権衡」を第一に考えています。

これは日本だけではありません。

西欧はもとより、どこの地域の建築も、

木造であれ煉瓦造であれ石造であれ、「権衡に留意して」建物をつくるのが「常識」なのです。

それを私は、その性格・特徴から「架構の一体化・立体化」への努力と呼んでいるのです。

一方、建築基準法の木造建築の規定、それを支えている考え方は、

その性格・特徴から「耐力壁依存の考え方」と呼ぶのが相応しいのです。

そしてそれは、世界中のどこを探しても今までなかった、

「きわめて特異な考え方」なのです。

以上のことを真剣に考えてみれば、

現在、国土交通省が、その重用する研究者集団とともに行っている「伝統的木造軸組構法住宅の設計法を開発し改正建築基準法に基づく当該建築物の審査に係る環境を整備する」試みは、

現在以上に「本来の日本の木造建築の工法」の存在を否定する、あるいはこの世から抹殺する方向に働くことは明々白々です。

つまり、「文化」の抹殺行動に他ならないのです。

いったい、一行政機関(の一部の人たち)や、その人たちに重用される一部の研究者集団が、

このような「行動」をとることは、許されてよいのでしょうか。

関わっている研究者集団の各位は、そのことを、どのように「自覚」されているのでしょうか。

それを各々が世の中に広く開陳する必要があります。

そして、開陳しないのならば、私たちにはそれを要求する当然の権利がある、私はそう思っています。

読まれた皆様は、いかがお考えですか。

ここまで読んでいただいて、本当にありがとうございました。