先回、柱間の寸法が、応仁の乱以後、ほぼ6尺5寸に落着いたことに触れた。

わが国の建物づくり(もちろん、木造の軸組工法)では、この柱間の寸法①と、柱の太さ②、そして内法寸法、つまり、人の出入口(遣り戸や明り障子が入る)の切目長押上端から付長押下端までの寸法③が、空間をつくる決め手であった。

註 現在では、「敷居上端~鴨居下端」の寸法、つまり開口の高さを

「内法」と呼ぶのが一般的である。

これは、おそらく、構造部材として「長押」が使われたころからの言わば「習慣」ではなかろうか。

主に奈良時代に使われた構造部材の「長押」は、足元、腰、出入口上部などにいわば任意に設けられたが、その内の出入口上部の「長押」(後に「内法長押」と呼ぶようになる)は、出入口の建具取り付けにも使われ、また腰の「腰長押」は、窓の窓台の役割も担っている。その結果、長押の設置位置は、同時に、開口部の高さ方向の規準線の役を果たすようになったものと思われる。

構造用部材としての「長押」は、鎌倉時代初め(平安時代末)「貫」にその役割を譲る(「大仏様」、「禅宗様」)。

しかし、「長押」はそこで姿を消したわけではなく、出入口上部:内法位置の「長押」は、化粧部材の「付長押」として継承される(もちろん、材の寸面は「長押」よりも小さくなる)。

「長押」は、建物の水平ラインを強調するが、それが日本人に好まれた、ゆえにその必要がなくなってからも、「付長押」として残った、だから「和様」の象徴、と一般に言われる(2月14日に紹介の「東大寺法華堂」の立面図で、「長押」使用と「貫」使用の表情の違いを見ることができる)。

たしかにそういう見方もできるが、長押の位置が開口部の高さを整え、空間の様態を決めるのに有効と判断されたことの方が大きかったのではないだろうか。この「付長押」の位置が空間構成上有効であるという認識が、多分、矩計において内法寸法を重視する「作法」となったと考えるのがごく自然だろう。

註 本人は日本の影響は受けていない、と言っているようだが、

F・Lライトが壁面に多用した「付け縁」は、「付長押」の

効果の援用と考えていいだろう。

特に書院造で多用される「蟻壁」を見るとその感を強くする。

「蟻壁」とは、上掲の断面図で天井際の「付長押」と天井の

間の大壁部分のこと。これについては別途紹介の予定。

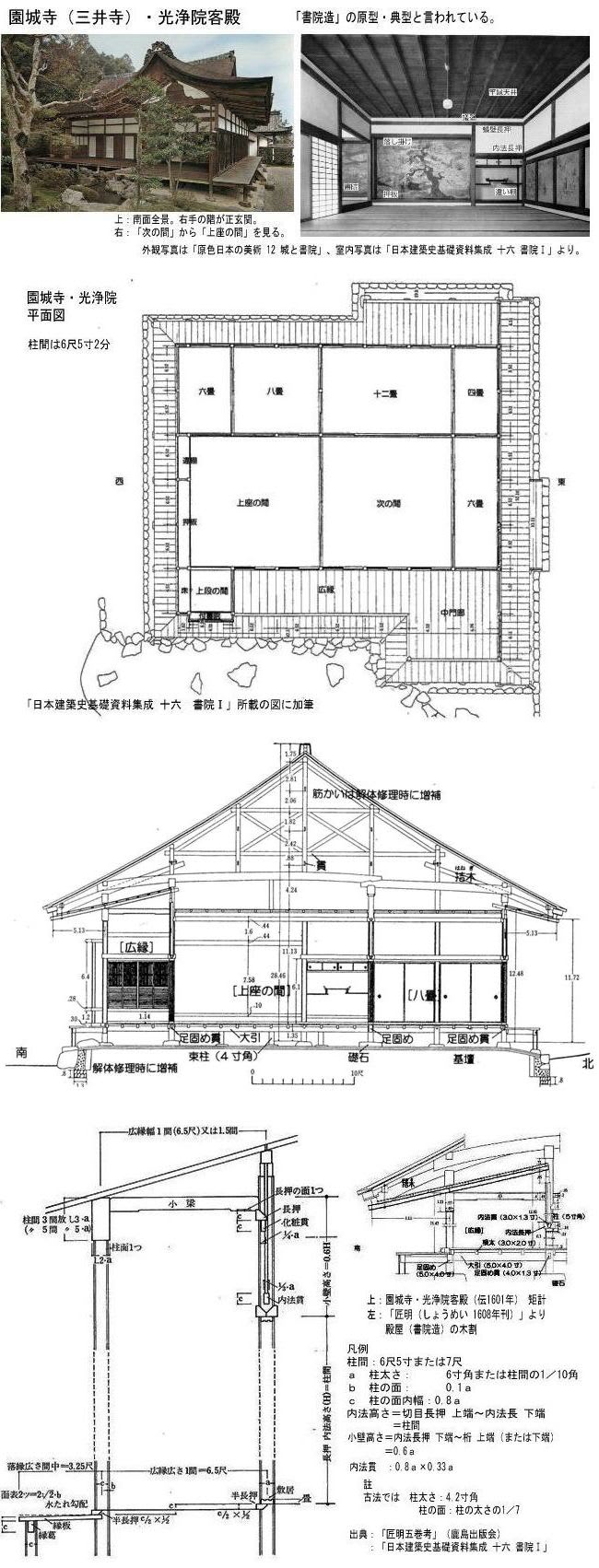

さて、上掲の写真、図は滋賀県大津市の園城寺:おんじょうじ(通称「三井寺(みいでら)」にある「光浄院客殿(こうじょういん・きゃくでん)」である。

1601年の建設と伝えられ、書院造の原型・典型と言われる建物である。

註 客殿とは、字の通り、接客専用の、当主に客が面会する場所である。

この建物に若干遅れて、1608年、徳川御用の大工棟梁平内(へいのうち)家のいわゆる秘伝書と言われる木割書「匠明」がつくられた。要するに、建物の各部の寸法を決める方法を示した「教科書」である。その中に、「光浄院客殿」類似の平面が「殿屋」の標準形として載っている。上掲の図がその矩計である。

このような書物の存在が明らかになってからというもの、いつのまにか、この書の記載事項が、あたかも書院造などの寸法の絶対指標のごとくに見られる傾向も生じた。この書の示す数字に合わない建物は、正統ではない、などという見方をする学者が出る始末。何か、現在の、法令の指示が絶対である、と思い込むのにも似て、面白い。

しかし、実際を見てみると、むしろ、この書の指示通りの数字をとっている例は少ない(下註)。

柱間寸法は、先回触れたように、応仁の乱以後、15世紀後半からは6尺5寸近辺になるが、柱寸法で、「匠明」のいう6寸あるいは柱間の1/10、つまり6寸5分という例は、普通の大きさの建物にはなく、16~17世紀を通じ、5寸前後である。西本願寺書院の、縁まわりで9寸角(ただし、6尺5寸の3個分のスパン)、内部で7寸角が大きい方だ。実際、普通の建物で、6寸、6寸5分角というのは感覚的に太すぎる。

註 東福寺龍吟庵(1387年ごろ) :柱間6尺8寸、柱4寸8分角

慈照寺東求堂(1490年ごろ) :柱間6尺5寸、柱4寸弱角

大徳寺大仙院(1513年) :柱間6尺5寸、柱5寸弱角

園城寺光浄院(伝1601年) :柱間6尺5寸2分、柱5寸角

園城寺勧学院(1600年) :柱間6尺5寸1分5厘、柱5寸角

修学院離宮中御茶屋(1682年):柱間6尺5寸、柱 縁4.8寸角、室4.2寸角

おそらく、こういう「木割書」の示す数字そのものは、あくまでも目安にすぎず、最終的には、建物をつくる人自身の感性に委ねられるべきものなのだ。

ただ、尊重すべきは、「内法寸法」を判断の基準とする点であろう。おそらく、工人たちの間に、長い間、「内法寸法」を拠りどころにする「習慣」があり、「匠明」もそれに従わざるを得なかっただけ、と言ってよい。

また、先回触れた日本の開口部:建具が、内法からの下り寸法で呼ばれているのも、この「習慣」の延長であったのだ。逆に言えば、その習慣に従うことに、まったく支障がなかった、ということである。

たしかに、実際にこの手法で設計してみても差し障りがない、むしろ決めやすいく、しかも統一感が得やすいことが分かる。

しかし今、多くの(木造建築の)設計では、この「作法」が忘れられているようだ。それはすなわち、「建物における開口の持つ意味」が忘れられたということだ。多くの設計では、開口は、単なる立面図の《装飾》のためにあるらしい。

そして、そういう状況の存在が、先回触れた「建具寸法の簡素化」を推し進める背景にあるのではないだろうか。

あらためて、建物における開口、開口装置の「意味」について考えてみる必要があると思う。