[文言追加 17.56]

暑苦しい日が続いているので、涼しげな画像を載せます。

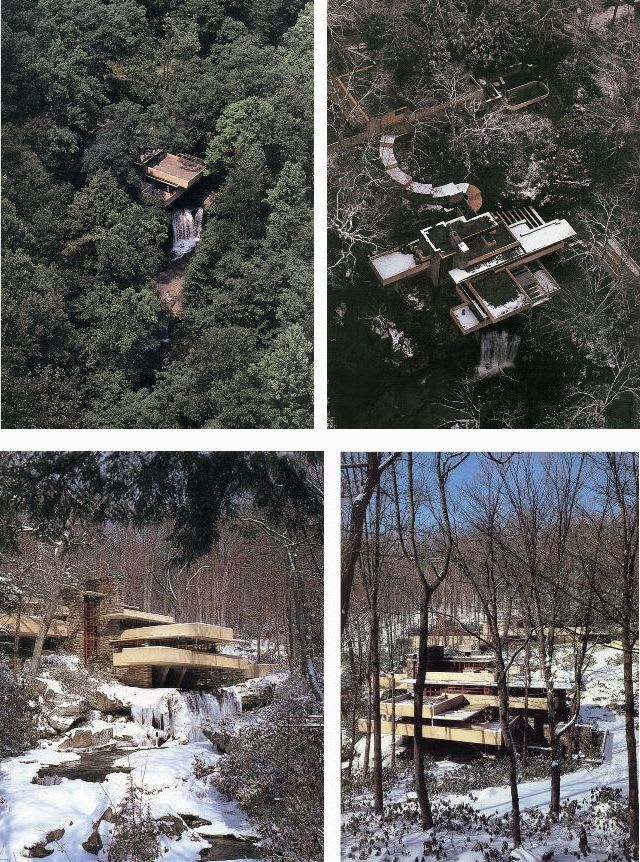

“FALLING WATER”(abbeville 1986年刊)掲載の写真のいくつかです。ほぼ原版のままです。

F・Lライトが設計して、1935年に発表されたFALLING WATER、日本では「落水荘」として知られています。そのとき、F・Lライト69歳。

当時、西欧で建物づくりの世界で脚光を浴びていたRCに拠る建物です。

この設計からは、「建築」とは何をする仕事か、そして、その仕事の遂行にあたって「技術」はいかなる意味を持つか、この点についてのF・Lライトの考え方:思想を読み取ることができるように思っています。

そして、そのいずれにも、私は賛意を表したいと思っています。

なぜなら、私たちの日ごろの「感覚」に「忠実」で、論理的に筋が通った考え方に思えるからです。

私の「建築」や「設計」についての考え方に影響を与えたのは、A・アアルトとF・Lライトでした。私にとって、しっくりくる考え方に思えたからです。

その考え方は、「心象風景の造成」に意をそそぐわが国近世の「空間づくり」にかかわった人や工人たちに共通するところがある、と私は思っています。

そこで、ここ数回、「落水荘」を事例に、「建築」とは何をする仕事か、そして、その仕事の遂行にあたって、「技術」はいかなる意味を持つか、考えてみたいと思います。

多分、「建築」とは何をする仕事か、について触れるとき、「軒の出は、どうやって決めるのですか」という問に対する幾分かのお答えができるのではないか、と考えています。[文言追加 17.56]