かつては9月1日、そして最近は1月17日、新聞もTVも震災の話で持ち切りになる。

12年前の地震の際、今でも強く印象に残っているのは、たしか地震の翌日のTVで見た被災状況について見解を問われた《構造専門家》の第一声である。彼は「新耐震基準は間違いなかった」と言ったのである。新耐震基準とは、1981年に改訂された建築基準法の構造規定のこと。

私は不快な思いを抱いた。そして、関東大震災をRC:鉄筋コンクリート造普及の絶好の機会とみた人たちのことを即座に思い出した(12月23日に紹介した「大正大震火災誌」中の《意見》参照)。震災は、《専門家》の《理論》の実証や《専門》の普及のためのチャンスであるらしい。

阪神・淡路地震の被害調査報告書がある。たしかに「被害調査」なのだから「被害を受けた建物」を調査するのはあたりまえではある。が、しかし、報告の内容を見ると、かなり恣意的だ。つまり、《科学的》ではあるがscientificな報告書では決してない。

註 「科学」「科学的」と「science」「scientific」の

大きなしかも重大な違いについては、

昨年10月31日の一文で解説。

何故なら、たとえばRCの建物については、1971年の前か、1981年の後か、それとも1971年~81年に建てられたものか、によって被害程度を調査分類している。

1971年は十勝沖地震(1968年)を経ての法改正、1981年は宮城県沖地震(1978年)後の法改定が行われた年のこと(《耐震基準》は、1950年の基準法制定以来、大きな地震があるたびに、10~20年を経ずして変るきわめて不確かな《基準》なのである)。

註 この部分は、「建築士のための指定講習会テキスト」2003年版の

「岡田恒男:近年の地震被害の傾向」の内容の要約である。

つまり、この「調査」は、最初から《耐震基準の違い》で被害実態を見る、いわば「先入観」を持った調査と言ってよいだろう。

scientificな研究法では、「仮説」を立て、それを検証するのが常套手段だが、こういう「先入観」は到底「scientificな仮説」とは言いがたい。

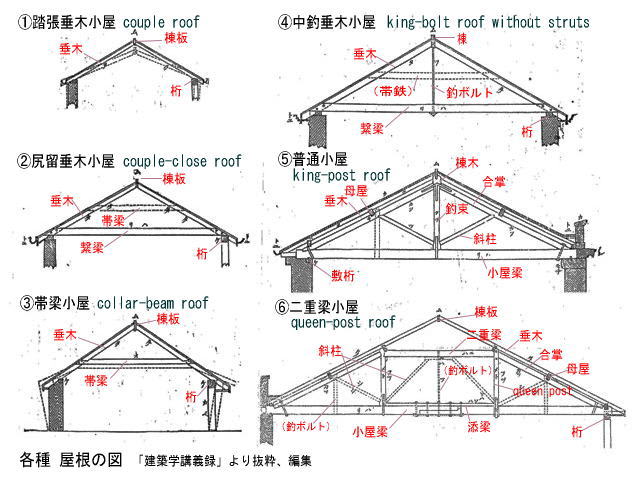

木造建築についても、①「屋根が土居葺瓦屋根、壁が竹小舞土塗り壁、筋かいが少ない」場合、②「屋根が土居葺瓦屋根、壁が竹小舞土塗り壁、筋かいを入れる例が多い」場合、そして③「屋根は桟瓦葺、壁はラスボードまたは木ずり塗り壁、あるいはサイディング、筋かいを入れてある」場合とに分け、さらに①は昭和30年(1955年)以前に建てられた建物(ただし何時までさかのぼるかは明らかではない)、②は昭和50年(1975年)以前、③をそれ以後の建物に対応させている。

それぞれの仕様を指標とする理由、その年代区分もまた、RCの場合同様、きわめて恣意的である。つまり、《土居葺瓦屋根や小舞土塗り壁は地震に弱い》、《筋かいは木造軸組工法の必需部材である》、という現代構造学の《通説》を下敷きにした分類にほかならない。

そして、「①②で倒壊または大きな被害を受けたものは、屋根が重いにもかかわらず筋かいがないかあるいは少ないもので、もともと耐震性に乏しい上に、老朽化の影響があったと思われる。これらはいわゆる新耐震基準以前のものである」とし、③で見られる被害の「要因」については「耐力壁の不足、不均衡な耐力壁の配置、柱・土台の接合耐力不足、不適切な筋かいの設置と端部の緊結不良、腐食・蟻害、不適切な基礎構造、・・」が挙げられている。

註 ここに挙げられた「要因」が、

すべて2000年の法改訂で追加された「仕様」(ホールダウン金物の

使用規定など)に対応していることに気付かれるはずである。

註 上記の木造建築に関する部分は、

「建築士のための指定講習会用テキスト2003年版」中の、

「坂本功:既存戸建て木造住宅の耐震性の評価」から要約。

私が不思議に思うのは、同じ地震で、しかも同じ地域で、被害を受けなかった建物、あるいは被害が軽微であった建物についての調査がまったくなされていないことだ。つまり、「関東大震火災誌」での岡田信一郎のように事態を「冷静に観察する」人が、調査者:被害調査団に一人もいなかった、ということにほかならない。

註 「関東大震火災誌」および岡田信一郎については、

「

学問の植民地主義」」参照。

私も地震後現地を訪れた。現地近くに実家のある人からは、昭和初めに建てた家の様子について話を聞いた。

私は西宮の駅前で、瓦屋根の寺(江戸末か明治初めの建設?)が何事もなく建っているのを見た。その寺の四脚門は、形を維持したまま(瓦屋根を載せたまま)、1mほど跳んでいた。また、土居葺瓦屋根、竹小舞土塗り壁、筋かいなしの住居で致命的な被害を受けなかった事例も多数あった(しかし「報告書」には、その「報告」はまったくない)。

当時、瓦屋根の《危険性》や、木造軸組工法に対する2×4工法の《優位性》がまことしやかに語られたが、それは「為にする話」のように私には思えた。

そして尼崎に実家のある人の話では、昭和初めの建物は、少し基礎石からずれたけれども、曳き家で戻せる、とのことであった。

次回は、私が現地で見た率直な感想を、調査報告書についての論評ともども、書くことにする。