機械の故障で、掲載が遅れました。

そのためとは無関係に、少し長い文になりますが、ご容赦のほど。

先の2回で書いたことをまとめると、日本の場合、当初山裾の湧水点近くに居を求めた人びとは、「必要条件」の獲得技術:井戸の掘削技術などの利水技術(ダムや水道も含まれます):の進展をともないながら、徐々に平地へと進出するようになります。

実際、関東平野の場合、今でこそ東京が「中心」:最も発達・発展しているように見えますが、

そうなったのは、歴史で言えば、つい最近、徳川の世になってからのこと。

関東平野に人びとが住み着いたのは、平野を形づくり囲んでいる山なみの山麓、

水に恵まれ、自然の可耕地も広がる一帯。

とりわけ、平野北部の上州:群馬県の南部、利根川上流左岸のあたりです。

上州の南部一帯は、何もしないでも使える水が豊富でしたから(「大泉」「小泉」などの地名があるとおりです)、

人が早く住み着き、その人びとの中から、後の「東国の武士」の祖になる豪族が生まれます。

一帯が古墳だらけであること、時の政府が、官道・東山道をこの一帯へ通したのも、この一帯の繁栄を

物語っています。

なお、徳川も、元をただせばこの地の出です。

現代の感覚では、「利水」のためには先ず「治水」、と考えたくなりますが、最初人びとはまったく逆、

「利水」:目の前にある使える水を利用すること:から始めたのです。

高崎あたりの標高は80~90m、そのあたりから始まった開拓ですから、その後の開拓で、

埼玉南部あたりで、すでに0mに達してしまい

その水処理の対策として、各種の土木技術が発展する* という皮肉なことも起こります。

* 川が川を越える、などという場所もあります。

註 関東平野の開拓については、下記で触れています。

「関東平野開拓の歴史-1」

「関東平野開拓の歴史-2」

普段気がつきませんが、日本は、「必要条件を整える「術」を用意することがきわめて容易な地域なのです。

その証拠が、「必要条件」を整え、隈なく家々で埋め尽くすことを実現してしまった東京にほかなりません。

「必要条件」が簡単に整えられるため、「都市計画」も簡単に変更可能、その上、「必要条件確保の容易さ」に寄りかかり、「十分条件」について思い遣ることを忘れてしまった結果が東京の姿なのです。

こういうことは、他の地域では、普通に見られることではなく、日本という特別な地理的環境ゆえの姿だと言ってよいと思います。

一度だけ、中国西域・敦煌を訪ねたことがあります(四半世紀以上前のことです)。

西安から蘭州そして敦煌への鉄道沿線で見た風景は、まことに強烈な印象でした。

山脈が延々と続くにもかかわらず、その山肌は赤茶色、日本なら人が住み着くはずの山麓にはまったく人家の影が見えないのです。

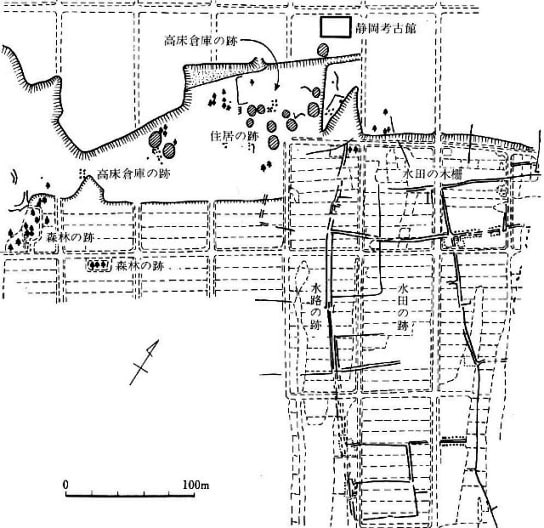

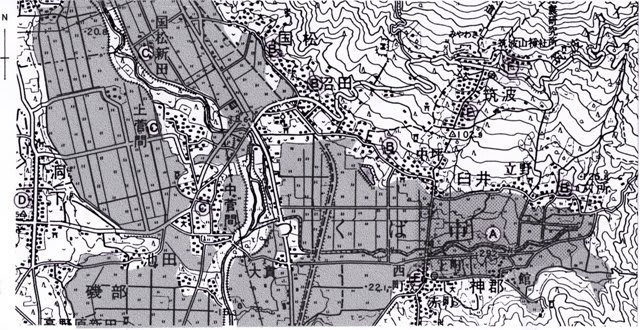

敦煌周辺地図 「基本地図帳」帝国書院 刊より

この乾燥度の高い地域一帯では、人は、日本とはまったく逆に、一帯のなかで標高が最低の地に住み着いています。

天の授かりものとしての「人が暮すための必要条件」は、彼の地では、そこに於いてはじめて確保できる、そこでなければ、水が簡単には得られないのです。

山に雨季に降る雨雪は、地中に深く浸みこみ、やっと最低地点で地表近くに顔をだす、それがいわゆる「オアシス」です。

仏像群で有名な敦煌もその一つでしたが、今は砂漠が近くまで押し寄せています。

日本で言えば盆地の底にあたりますから、昼間は暑く、夜は冷えます。日本で人びとが最初に選ぶ土地ではありません。

このオアシス以外の場所の「必要条件」の整備は、並大抵のことではありません。

先に紹介した茨城・小貝川周辺を開拓した伊奈備前守忠次をもってしても、その何倍もの知恵と労力を必要とするはずです。

なぜなら、拠り所となる水源、河川は遥か彼方。

仮に水路を設けたとしても、大部分の水は、目的地にたどりつく前に大地に吸い込まれてしまう。西域には、海に注ぐ河川はありません。

水路を水を吸わない材料でつくるか、吸い込まれてもなお流れるだけの大量の水を流すか、蒸発しない地下水路をつくり汲み上げるか・・・・。

最近のTVで、南米ボリビア、アンデス山脈の標高4150mにある人口89万の街エルアルトが紹介されていました。

エルアルトだけで、そこから500~600mほど下にある(標高3650m)ボリビアの首都ラパスの人口を越えてしまった

といいます。

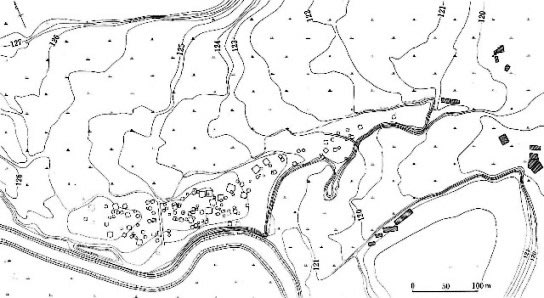

ボリビア・ラパス周辺 「基本地図帳」帝国書院 刊より

当然、乾燥地帯。まわりは赤茶けた斜面。この地では農業はできません。

昼夜の気温差は30度を越えるそうです。昼間20度、夜-10度。

しかし、ますます人口が増える傾向にあるといいます。

ここは緑の溢れる眼下の街ラパス周辺に土地を求め得ない庶民が集まって暮す「下町」なのです。

農業を生業とする人びとは、農業可能なもう少し下で農業を営み、作物をエルアルトやラパスで商う。

商いを生業とする人たちも、この街を拠点にして暮す。

普通の都市では、「下町」は「山の手」より低地にできる。だから「下町」。

これが逆になっているのです。

なぜこのような高地に「下町」ができたのか。可能にしたものは何か。

それは、その町のある斜面は、標高6000m近い万年雪をいただく山の中腹。その万年雪が水道の水源。

近代的道具:重機と近代的材料:コンクリートがその水を使う水道の設置を可能にしたからなのです。

つまり、最近になって可能になった・・・・。

むしろ、このような高地に「下町」をつくらざるを得ない社会構造の方が問題になりそうです。

人が暮しやすい標高の低く、緑溢れる地域は、かつて侵出した西欧の人びとによって占められているらしい。

エルアルトに暮す人びとは、先住民(この言葉は嫌な言葉です。むしろ「本住民」と言うべきでしょう)、

モンゴル系の顔立ちの方々でした。

中国西域では、このような様態にはなりません。というより、なれません。

近くに、商うにも大都市はないからです。

そこで、西域で行なわれているのは、荒蕪地の農地化です。

これも、遥か遠くの黄河から近代的技術:コンクリートによる水路建設が可能にしたのです。

以下は、敦煌鎮、つまり敦煌村で行なわれていた開拓地の写真。

開拓は、道路に沿って運河を築き、そこから網の目のように、灌漑用の水路を敷設することから始まります。

これは開拓中の場所 一旦土を掘り起こして放置すると、土中の塩分が滲出してきて、

先ずそれを取り除くようです。白く見えるのが塩分(いわゆる「にがり」)。

この塩分の濃い土を固めたのが、このあたりの「舗装」道路。日本の土間の「たたき」の理屈。

開拓が進んだところは下の写真のようになります。

開拓が進んでかなり時間の経ったところ。左の写真はキビの畑。

右の写真の樹木が生えているのは、水が近くまできているから。

左の写真の遠くに見える並木のあたりにも灌漑水路がある。

中国西域とボリビア・エルアルトに共通するのは、建物が「日乾し煉瓦:アドベ」でつくられることです(中国の場合には版築もありますが、エルアルトでは見かけないようです)。

* 「日乾し煉瓦:アドベ」は、足元の土を掘って材料にします。

そのため、住まいが増えてくると、あたりは穴だらけになります。

そこで、西域では、焼成煉瓦用の窯があちらこちらに築かれていました。

燃料となる石炭を鉄道で運んで来れるようになったからです。

それ以前には、焼成するにも燃料がなかったのです。

一説によると、例の「兵馬俑」を焼成するために、周辺の樹林が丸裸になった、

と言われています。多分、間違いないでしょう。

このような環境の建物づくりを観ると、建物づくりとその材料の関係が、実に明快に分ります。

近ごろ日本で言われる「木は暖かく人に優しいから木でつくる」などというのは、まさに戯言に聞こえてきます。

下は、開拓地につくられたお宅です。私の「住居観」をいわば決定的にした住居です(

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/96fa99810f1b340e57b5b01db1b38e7b)。

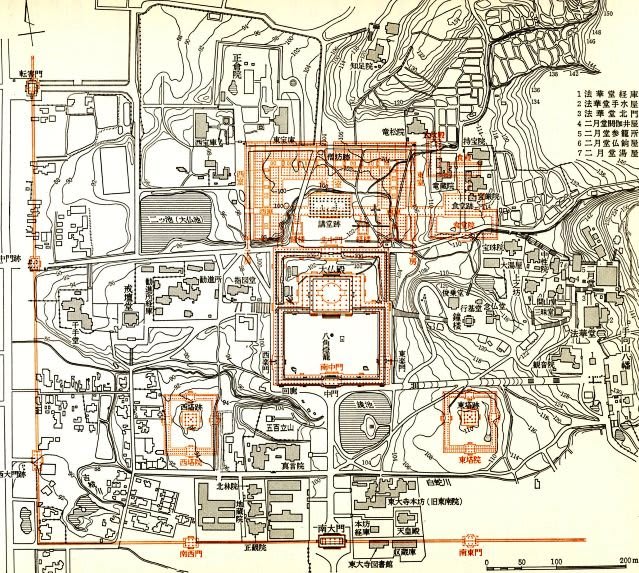

このお宅の概略の平面は、上記の記事で紹介しましたが、再び載せます。

基幹の水路から、細い灌漑用水路が引かれ、その際に構えています。

幹線道路からわき道に入り近付くと、木が茂り、畑が耕され、そして家の門が見える。

門は頑丈な板戸で閉ざされていた。

扉を開けてもらって入ると、塀で囲まれた光輝く空間が広がる。

左は、門から見たところ。右は、振り返って門を見る。

「房」(居室)前には枝や草を積んだパーゴラがある。枝や草は、乾かして燃料にする。

「房」に入れていただいた。

主たる「房」。 寝室にもなるようだ。一段高いところ(45cmほど)も土でつくってある。電気は細々と来ている。

屋根は木造。四周の壁の上に架ける。樹種は楊樹。

上は粗朶(小枝)などを敷詰め、土塗り。

通訳の方に頼んで、「飛び込み」で見せていただいたのだけれども、よいつくりのお宅でした。

楊樹は非常に撓みやすい木のため、写真でも分るように、アーチ状に曲げることができます。

楊樹の特徴をよく示している例を、西安* の近くの工事中の建物の小屋組で見ました。

左は建屋の基幹になる日干し煉瓦による壁の構築中。

右2枚は小屋組の様子。

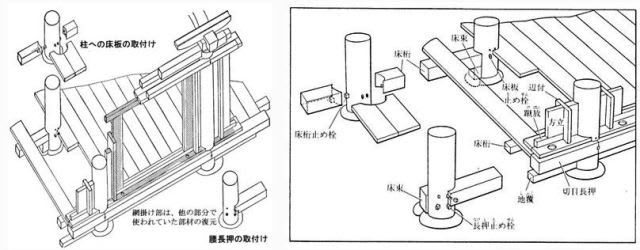

この施工中の建物の小屋を見たとき、咄嗟に、奈良時代の寺院で、当初、垂木を円形断面に加工した理由が分った気がしたことを覚えています。

彼の地では、垂木に丸太を使っていたのです。

ことによると、日本に来た大陸の工人には、垂木とは円形のもの、あるいは丸太を使うもの、という「観念」が深く染み付いていたのかもしれません。

そして、それに対して、日本の工人は、わざわざ角材から先端だけ円形に加工した垂木をつくっています。

そのとき、日本の工人は、寺院の垂木は、円形断面でなければならないのだ、と思ってしまったのかもしれません。

この小屋に粗朶(そだ)などの小舞を掻き、土を塗り、瓦を敷き並べると、当然ながら、壁から壁に渡した棟木は撓んできます。そして垂木も撓みます。

すでに人の住んでいるまわりの家屋の棟や屋根面が反っているのは(左端の写真)、言うなれば「自然現象」なのであり、ことによると、中国の建物の屋根の反りの曲線の「原理」は、意外とこんなところにあるのかもしれない、とも思ったことを覚えています。

* 西安は、敦煌より数百km東に位置しますから、乾燥度はかなり落ちます。

それでも、日本とは比べものにならないほど雨量は少ない。

だから、日乾し煉瓦で建てることができるのです。

しかし、敦煌よりは雨が降りますから、屋根を土塗りで仕上げるわけにはゆかず、

勾配をつけた瓦葺きになります。

壁も日乾し煉瓦の上に漆喰を塗る例も少しありました。雨による剥落防止です。

更に東に、つまり大陸を海側に近付くと、日乾し煉瓦を漆喰仕上げたり、瓦を張る例も増え、

終には、日干し煉瓦ではなく、焼成煉瓦の使用が増えてきます。

中国大陸の東から西へ、材料とつくり方の違いが、きわめて図式的に観られたのは、驚異的でした。

日本では、はっきりと見えないのです。

さて、このような西域の例を少しばかり紹介したのは、

日本独特の「暮しやすい環境」にどっぷりとつかっているためか、

日本では、住まうことの「必要条件」「十分条件」についての「認識」なしに「事」が運ばれている、

しかもますますその傾向が強くなっている、と思ったからなのです。

これについても、折に触れて書いてきたつもりではありますが、この際、正面から書いてみようという気になったのです。

その一つの契機は、日本の建築を貶める昨今の動きにあります。

どういうわけか、最近になって、支離滅裂に、しゃにむに、貶める作業が行なわれています。

日本というのは、そんなに無思想の人間ばかりだったのでしょうか?

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

以下に、正月特別付録?!として、もしかしたら、日本に暮す人たちの自らの足元を見直す刺激剤になるかもしれないと思い、西域の建物づくりのいくつかの写真を紹介します。

左は、乾燥中の日乾し煉瓦。数日も経たず、できあがります。

右は、建物づくりの現場。足元の土を練り、この場合は版築による「囲い」づくり。

水を入れてある「フネ」は、もしかしたら古墳の「石棺」かも・・・・。

日本ではとかく忘れられがちな、「住まい」とは、先ず外界に対して「囲い」をつくること、という「事実」をよく物語っています。

同様な例をもう一つ。

2枚とも、一族が大勢集まって「住まい」をつくっている現場です。

すでに、「住まい」の大枠:「囲い」の「塀」が仕上がり、「門扉」が入っています。これが彼らの「上棟」なのです。

大部分は、手仕事です。

最後は、かつて日本の政治家が、《まだ地面に掘った穴で暮している》と言ったので有名な、大地を穿って「住まい」をつくる例です。

左は、崖状の場所で横穴:「房」を掘る例。

右の2枚は、大地そのものを掘り込んでできる「崖」に「房」を掘る例。

穴の大きさは15m四方程度が多い。

いずれも、仕事は大半が手作業です!

「房」の上を畑にしている例もありました。

温度が一定で、とても暮しやすいそうです。土蔵造と同じ。

いずれも西安の近く、秦の始皇帝の陵墓の近くの山腹にあります。

残念ながら、中には入れませんでした。

とにかくまわりは土また土。どこが元の地面なのか分りません。

それほど激しく大地は「加工」されているのです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

大変長くなってしまいましたが、ここまで読んで下さり、ありがとうございます。