[末尾に追記 追加 9.21 9.00am]

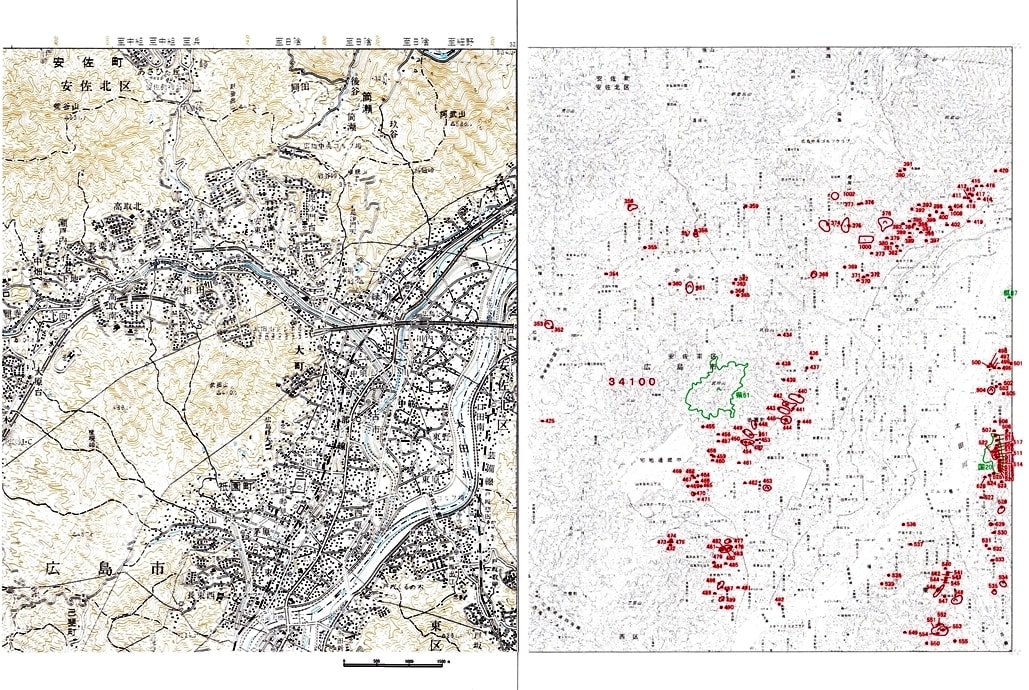

川島 宙次 氏の名著「滅びゆく民家」三部作の「屋敷まわり・形式」編の「災害に備えて」に、河川氾濫多発地域の「水塚(みづか、みつか、みずつか)が紹介されています。

洪水の予想される平坦地で、屋敷全体ではなく、建物を建てる範囲だけ盛り土をして、その上に建屋を建てる方法で、その盛り土部を「水塚」と呼ぶのです。そこに建てる建物に必需品の備蓄をし、災害に備えておく方策です。万一の時の居住場所にもなります。

以下に、同書から、「水塚」の事例の写真を、一部転載させていただきます。

写真の51、52 は、利根川流域・栗橋の事例とありますが、「水塚」の周囲は、大谷石を積んで「護岸」としてあります。

大谷石の段数からおよそ7尺以上盛り土してあるものと思われます(大谷石は、1尺×5寸×3尺が標準的な大きさです)。写真52 に、遠くに利根川の堤防が写っていますが、それを見ると、敷地がかなりの低地であることが分ります。

盛り土を7段程度の高さにする判断は、おそらく、「過去の経験」に拠るものでしょう。

註 栗橋(埼玉県)は利根川本流に面し、今回の被災地域、常総市、境町の西側にあたります。

周囲に大谷石が使われるのは、石の産地の栃木県の大谷に近いからでしょう。

法面に石を積まず、樹木を植えて保護している場合もあるようです。

私も栗橋の少し上流、北川辺町(埼玉県)のあたりで、実例を見たことがあります(写真を撮ったのですが直ぐにみつかりません・・・)。

写真53 の事例の在る五箇町(ごかまち)は、境町から利根川を越えた西隣の町で、利根川を越えてはいますが茨城県です。

註 茨城県の西の県境は、大きく見れば利根川に」沿っていますが、この部分では、権現堂川になっています。

この川は、利根川の旧流路です。

このように、流路が変ってしまった結果、行政区画が川で分断されている場所は、鬼怒川、小貝川流域に数多く在ります。

また、一帯には、蛇行していた旧流路の遺った三日月状の池沼も、いくつか見かけます。

この五箇町の事例では、主屋自体も盛り土の上に建てられ、そこから更に10段ほど石段を登った場所に納屋・離れ屋が建っています。階段の段数から判断して、主屋の地盤から更に7~8尺は高いと思われます。建物の1階床面はその敷地面から2尺程度は高いでしょう。

主屋の土地は2~4尺は盛ってありそうですから、納屋の建つ地盤は、一帯の地盤よりは9~12尺は高いと考えられます。つまり、一帯が10尺:3mほど浸水しても、納屋・避難小屋は浸水を免れるのです。

私が見た事例の納屋の軒先には、木造の小舟がぶら下がっていました。最悪の場合の用意です(写真がなくて残念・・・)。川島氏の著書にも載っていますが、「上げ舟」と言うそうです。

これらはいずれも、明治・大正あるいは昭和初期の建設と思われます。現在のような「情報網」もなく、「知識」も少なかった時代です。しかし、人びとには、自分たちで身に着けた『知識』があったのです。おそらく、その地に住み着いた頃から、世代を超えて引き継がれ蓄積されてきた「その地で暮す上での必須知識」です。それは、河川の氾濫・洪水を完全に防ぐのではなく、「浸水しても、それに堪えてゆこう」、とするための「知識」だったと言えばよいかもしれません。水の流れ方・性質をよく知り、それに徒に抵抗しようとはせず、自然の流下に任せよう、という「姿勢」だった、と言えるかもしれません。

この考え方は、おそらく現在でも採ることができるはずではないか、と私は思います。

ものの見事に一階部分が浸水し、早々に機能しなくなってしまった常総市役所の建物は、たしか、昨年新築されたばかりのはずです。

設計者は、耐震にばかり気を使い、市役所の場所が洪水多発地域であることを失念していたのでしょう。あるいは、堤防がしっかりしているから(しっかりしていれば)洪水など起きないと思い込んでいたのかもしれません。いずれにしろ、洪水多発地域であった、という事実に対し無関心・無知であったのは確かです。

印象に残っている映像に、布基礎で囲まれた床下に水が溜まっている様子がありました。

布基礎がダム・堰堤になって水がはけにくいからです(当然、湿気も抜けにくい・・・)。

かつての石破建てでは、まずそういうことはないでしょう。それは前掲の写真53 の建屋の床下に水が流れ込んだ場合を想像すれば分ると思います。

洪水多発地域の愛知県のある町では、街中に、河川の堤防の標高と過去の氾濫水位を記した標識を立てているそうです。住人に「氾濫した場合の町中の姿」を日常的に、かつ具体的に知っておいてもらうため」とのことです。人びとにその「認識」があれば、建物を建てる時に、あるいは実際に洪水に見舞われた時に、行動に反映されることを願ってのことのようでした。

私たちは、自分の暮す場所、建物を建てる場所の「素性」を、よく知っておかなければならない、このことを、今回の鬼怒川の氾濫は、あらためて私たちに教えてくれているように思います。

追記 下記に、近世以前の「治水」例を簡単に紹介してあります。お読みください。[9.21 9.00am追記]

「閑話・・・・最高の不幸・最大の禍」

川島 宙次 氏の名著「滅びゆく民家」三部作の「屋敷まわり・形式」編の「災害に備えて」に、河川氾濫多発地域の「水塚(みづか、みつか、みずつか)が紹介されています。

洪水の予想される平坦地で、屋敷全体ではなく、建物を建てる範囲だけ盛り土をして、その上に建屋を建てる方法で、その盛り土部を「水塚」と呼ぶのです。そこに建てる建物に必需品の備蓄をし、災害に備えておく方策です。万一の時の居住場所にもなります。

以下に、同書から、「水塚」の事例の写真を、一部転載させていただきます。

写真の51、52 は、利根川流域・栗橋の事例とありますが、「水塚」の周囲は、大谷石を積んで「護岸」としてあります。

大谷石の段数からおよそ7尺以上盛り土してあるものと思われます(大谷石は、1尺×5寸×3尺が標準的な大きさです)。写真52 に、遠くに利根川の堤防が写っていますが、それを見ると、敷地がかなりの低地であることが分ります。

盛り土を7段程度の高さにする判断は、おそらく、「過去の経験」に拠るものでしょう。

註 栗橋(埼玉県)は利根川本流に面し、今回の被災地域、常総市、境町の西側にあたります。

周囲に大谷石が使われるのは、石の産地の栃木県の大谷に近いからでしょう。

法面に石を積まず、樹木を植えて保護している場合もあるようです。

私も栗橋の少し上流、北川辺町(埼玉県)のあたりで、実例を見たことがあります(写真を撮ったのですが直ぐにみつかりません・・・)。

写真53 の事例の在る五箇町(ごかまち)は、境町から利根川を越えた西隣の町で、利根川を越えてはいますが茨城県です。

註 茨城県の西の県境は、大きく見れば利根川に」沿っていますが、この部分では、権現堂川になっています。

この川は、利根川の旧流路です。

このように、流路が変ってしまった結果、行政区画が川で分断されている場所は、鬼怒川、小貝川流域に数多く在ります。

また、一帯には、蛇行していた旧流路の遺った三日月状の池沼も、いくつか見かけます。

この五箇町の事例では、主屋自体も盛り土の上に建てられ、そこから更に10段ほど石段を登った場所に納屋・離れ屋が建っています。階段の段数から判断して、主屋の地盤から更に7~8尺は高いと思われます。建物の1階床面はその敷地面から2尺程度は高いでしょう。

主屋の土地は2~4尺は盛ってありそうですから、納屋の建つ地盤は、一帯の地盤よりは9~12尺は高いと考えられます。つまり、一帯が10尺:3mほど浸水しても、納屋・避難小屋は浸水を免れるのです。

私が見た事例の納屋の軒先には、木造の小舟がぶら下がっていました。最悪の場合の用意です(写真がなくて残念・・・)。川島氏の著書にも載っていますが、「上げ舟」と言うそうです。

これらはいずれも、明治・大正あるいは昭和初期の建設と思われます。現在のような「情報網」もなく、「知識」も少なかった時代です。しかし、人びとには、自分たちで身に着けた『知識』があったのです。おそらく、その地に住み着いた頃から、世代を超えて引き継がれ蓄積されてきた「その地で暮す上での必須知識」です。それは、河川の氾濫・洪水を完全に防ぐのではなく、「浸水しても、それに堪えてゆこう」、とするための「知識」だったと言えばよいかもしれません。水の流れ方・性質をよく知り、それに徒に抵抗しようとはせず、自然の流下に任せよう、という「姿勢」だった、と言えるかもしれません。

この考え方は、おそらく現在でも採ることができるはずではないか、と私は思います。

ものの見事に一階部分が浸水し、早々に機能しなくなってしまった常総市役所の建物は、たしか、昨年新築されたばかりのはずです。

設計者は、耐震にばかり気を使い、市役所の場所が洪水多発地域であることを失念していたのでしょう。あるいは、堤防がしっかりしているから(しっかりしていれば)洪水など起きないと思い込んでいたのかもしれません。いずれにしろ、洪水多発地域であった、という事実に対し無関心・無知であったのは確かです。

印象に残っている映像に、布基礎で囲まれた床下に水が溜まっている様子がありました。

布基礎がダム・堰堤になって水がはけにくいからです(当然、湿気も抜けにくい・・・)。

かつての石破建てでは、まずそういうことはないでしょう。それは前掲の写真53 の建屋の床下に水が流れ込んだ場合を想像すれば分ると思います。

洪水多発地域の愛知県のある町では、街中に、河川の堤防の標高と過去の氾濫水位を記した標識を立てているそうです。住人に「氾濫した場合の町中の姿」を日常的に、かつ具体的に知っておいてもらうため」とのことです。人びとにその「認識」があれば、建物を建てる時に、あるいは実際に洪水に見舞われた時に、行動に反映されることを願ってのことのようでした。

私たちは、自分の暮す場所、建物を建てる場所の「素性」を、よく知っておかなければならない、このことを、今回の鬼怒川の氾濫は、あらためて私たちに教えてくれているように思います。

追記 下記に、近世以前の「治水」例を簡単に紹介してあります。お読みください。[9.21 9.00am追記]

「閑話・・・・最高の不幸・最大の禍」