[午前3時記載の内容に、若干手を加えました(2月10日午前9時20分)]

建築法令の規定する仕様が広く普及している今、法令仕様以前の工法(いわゆる「伝統工法」)について知る人は少ないのではないかと思われる。

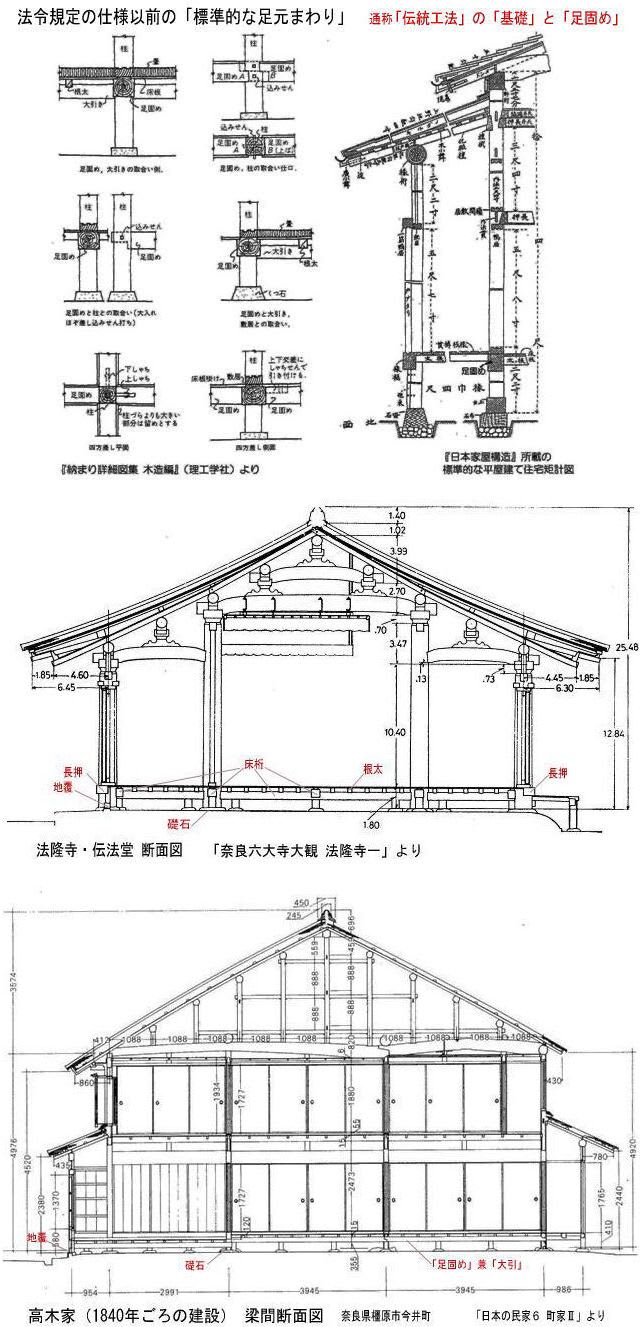

そこで、前回の補足として、いわゆる「伝統工法」の標準的な足元まわりを図で紹介する(上掲の図)。

上段の図は、現在の工法紹介図書と、明治年間の教科書で紹介されている「法令仕様が普及する以前の標準的な足元まわり」=「伝統工法」。

中段の図は、奈良時代の建物、法隆寺・伝法堂の断面図。

下段は、江戸時代の商家の断面図。

柱を地面に据えた「礎石」上に立て、1階の床は、地面から一段上った位置で柱の中途に設けるのは、古来、日本の建物づくりの普通の方法であった(通称「高床」)。

「礎石」の下については、念入りな「地形(地業:ぢぎょう)」が行われる(前回記事参照)。

註 奈良時代には、当初、中国風に、建物の建つ場所全体に、

「版築」で地盤整備を行っている。

中国の平野部は地盤が悪いからである。

しかし、日本ではその必要がなく、柱の立つ部分だけの

地形(地業)で済ますようになる。

註 地面と床面との間には風通しのよい空間があり、

この間の木部に腐朽が生じることはきわめて少なかった。

しかし、この高床は腐朽防止を目的としたものではなく、

多湿な環境での生活のために採られた方法であり、

結果として木部の腐朽防止にも効果があったため、

長期にわたり、この方式が受け継がれてきたものと思われる。

伝法堂では、「床桁」を柱と柱の間に渡し架け、「根太」を載せ床板を張っている。柱間に渡された「床桁」は、現在の「大引」と考えてよい。この「床桁」は、後の「足固め」の前身の姿と言ってよいのではないだろうか。

なお、伝法堂は当時の貴族の住居を移築したものと考えられているが、当初建物では、「根太」はなく、「床桁」間に厚い床板(厚3寸:90㎜程度)が架け渡されていたという。

高木家では、「足固め」が「大引」を兼ねている。これは、上段の明治の教科書に載っている方法と同じと言える。

「足固め」は、床を支える役目を持っているが、それ以上に、礎石上に立つ柱相互を結びつける重要な役割を持っていた(礎石:布石上に土台を流し柱を立てる場合でも、床位置に「足固め」を設けるのが普通の方法)。

柱と「足固め」との仕口:接合法は上段の図に詳しいが、これは「通し柱」に横架材(「胴差」や「差物:差鴨居」)を取付けるときの仕口と同様のきわめて丈夫な仕口で、法令仕様以前には、ごくあたりまえに使われていた(註)。

註 「竿シャチ継ぎ」と呼ばれる。

この仕口の刻み:加工は、現在でも容易にできる。

いずれの場合も、柱あるいは土台は礎石上に置かれているだけで、緊結はされていない。緊結することを必要とは考えていないのである。

註 礎石が自然石の場合は、礎石の形状にあわせ

柱または土台下部を刻み込む。「ひかりつけ」と呼ばれる。

礎石天端を平らに均す場合は、柱がずれないように、

柱下部にダボ(太枘)を造り出し、礎石に同型の孔を穿ち、

柱を立てる。

布石を敷く場合は、土台は布石上に置くだけ。

上記のように、軸組(土台)を基礎に緊結することは従来はなく、緊結するようになるのは、日本の建築の歴史上では、ごく最近のことなのである(1世紀も経っていない)。

緊結が奨められるようになった理由について、次に考える。