[少し間が空いてしまいました][節の題名新設:9月3日 2.11]

先々回と先回とで、木造の「原初的な段階」の「軸組、小屋組」、つまり「柱」「梁」「桁」「又首」そして「垂木」で架構をつくる方法について書きました。

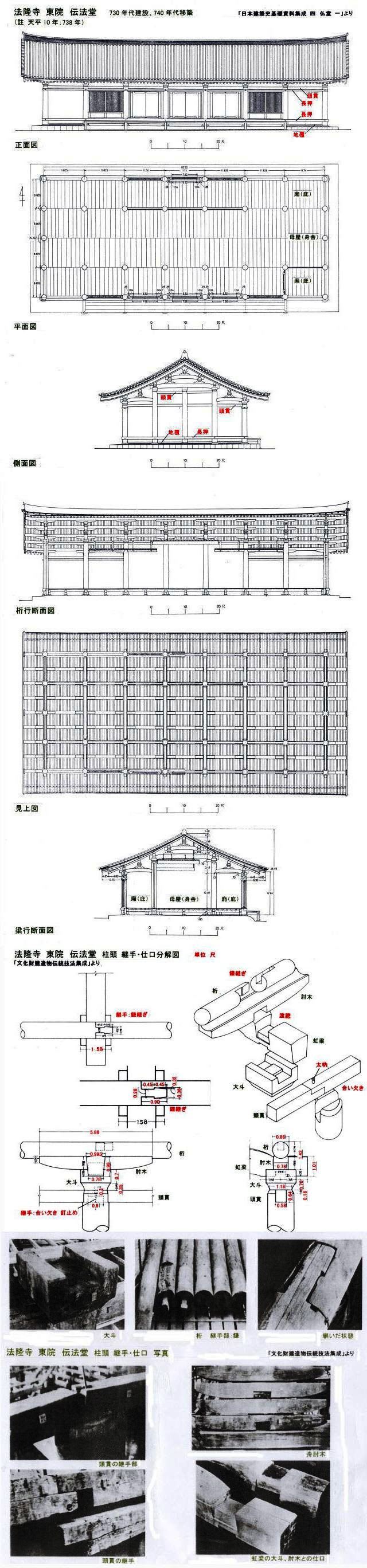

また、「梁」と「桁」の架け方には二通りあり、「梁」を先行して「桁」を載せる方法を「折置組」、「桁」を先行して「梁」を架けるのを「京呂組」と呼ぶことにも触れました。例として挙げた寺院の付属建屋:「法隆寺 東室」「同 妻室」は、ともに「京呂組」です。

いずれにしても、「棟木」は、現在では普通の「束柱」による方法ではなく、「又首」によって支える、という方法が採られていたのです。

事例は存在しませんが、古代には、おそらく一般の建物も同じような方法だった、と考えられます。これは、現存する住宅遺構を見ても、同様な過程をとっていることからの判断です。

◇ 寺院建築と神社の建築

中国から移入された仏教のための寺院建築は、架構法にも中国の影響を大きく受けます。

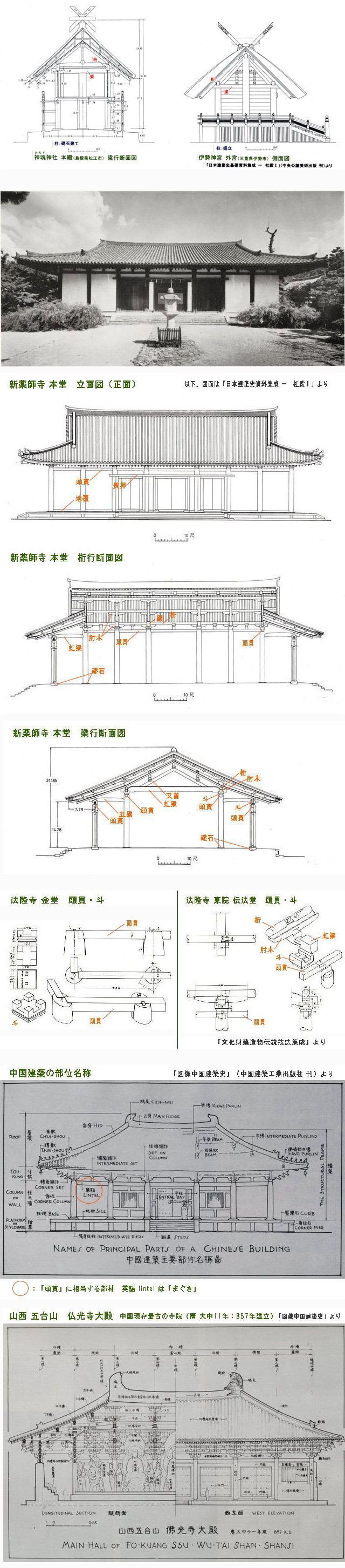

しかし、神社の建物:「社殿」では、「柱」「梁」「桁」「又首」そして「垂木」で架構をつくる単純な方法は行なわれ続けます。

神社の「社殿」には、その形式に、いくつかの系統があるようですが、上掲の図版の上段は、その内の「出雲大社」系列と「伊勢神宮」系列の例です(ただ、「出雲大社」は何度か改築されていますから、ここでは「出雲大社」の古式を伝えているとされる「神魂(かもす)神社本殿」を例に挙げています)。

註 私は、残念ながら、今もって出雲大社を訪れていません!

図で分るように、これらはともに、「梁」を先行設置する「折置組」となっています(「神魂神社本殿」では、「桁」にあらためて「梁」を架け、「束立て」で「棟木」を受けていますが、この部分は天井で隠されています)。

◇ 単純な架構の寺院建築

古代の仏教寺院の最も簡単・単純な架構法を分りやすく見せてくれるのが「新薬師寺 本堂」の建物です。

上に、「日本建築史基礎資料集成」から、「正面(南面)の写真」と「正面立面図」「桁行断面図」「梁行断面図」を転載させていただきました。

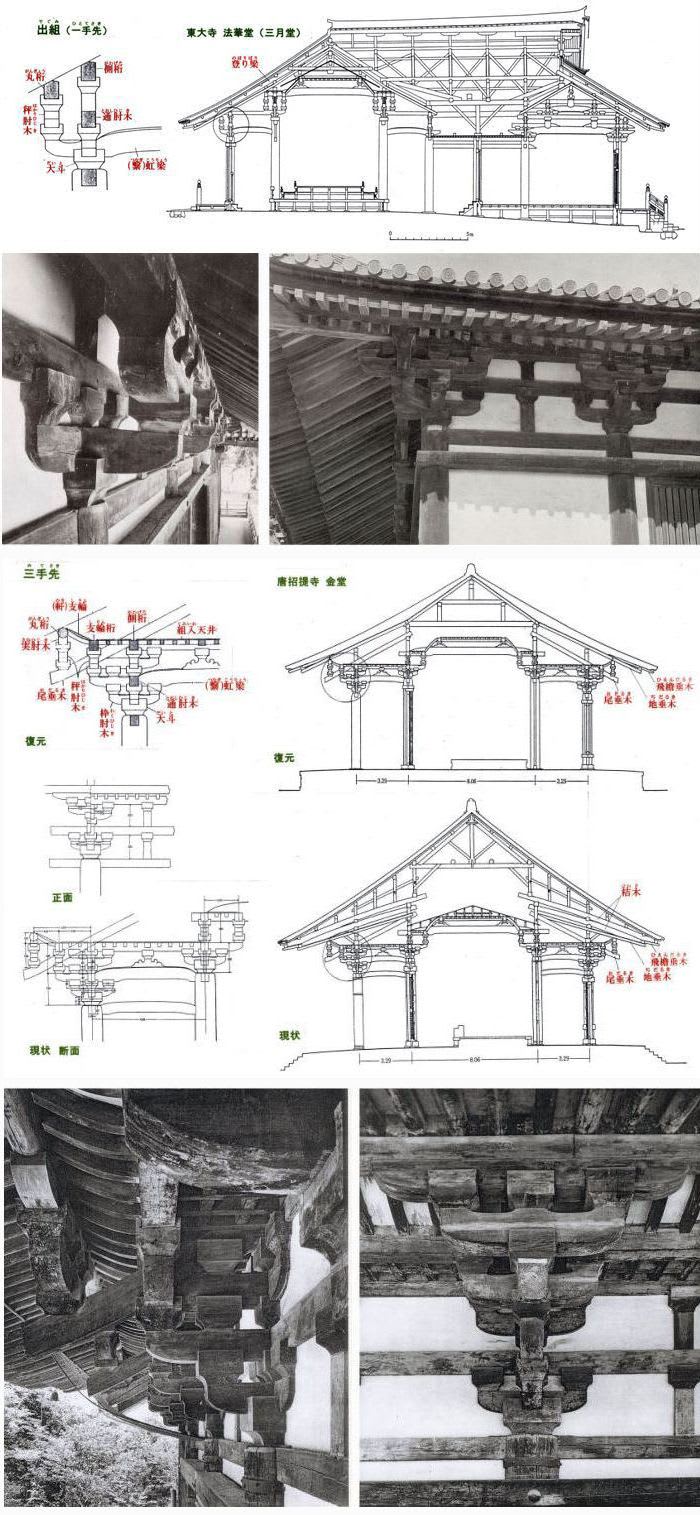

先に紹介した「原初的な架構法」との大きな違いは、部材に「頭貫(かしらぬき)」「斗(ます)」「肘木(ひじき)」という部材が別途加わっていることです。

なお、この場合の「斗」は、「大きく、基本となる斗」であることから「大斗(だいと)」と呼ばれます。

作業の工程は、

①「柱」を立て、「柱」と「柱」の間に、角材の「頭貫」の上端を「柱」の頂部:上端に揃えて落とし込み

②「柱」頭部に「斗:大斗」を据え

③「斗:大斗」に「虹梁(こうりょう)」を架け

④「虹梁」先端、「柱」の直上位置に「肘木(ひじき)」を「渡り腮」で載せ

⑤「肘木」で「桁」を受ける

という順序になります。

「原初的な架構法」の場合は、「桁」までが一面の壁になりますが、この場合は、壁は「頭貫」下と、「頭貫」上の小壁の二つに分かれることになります。

なお、壁の下部の見切りになっている材は「地覆(ぢふく)」と言い、一見「土台」のように見えますが、そうではなく、「柱」と「柱」の間に後入れされる材です。

「頭貫」は、「貫」という字がありますが「柱」を貫いているわけではなく、いわば、「柱」と「柱」の間に落とし込む形になっています。

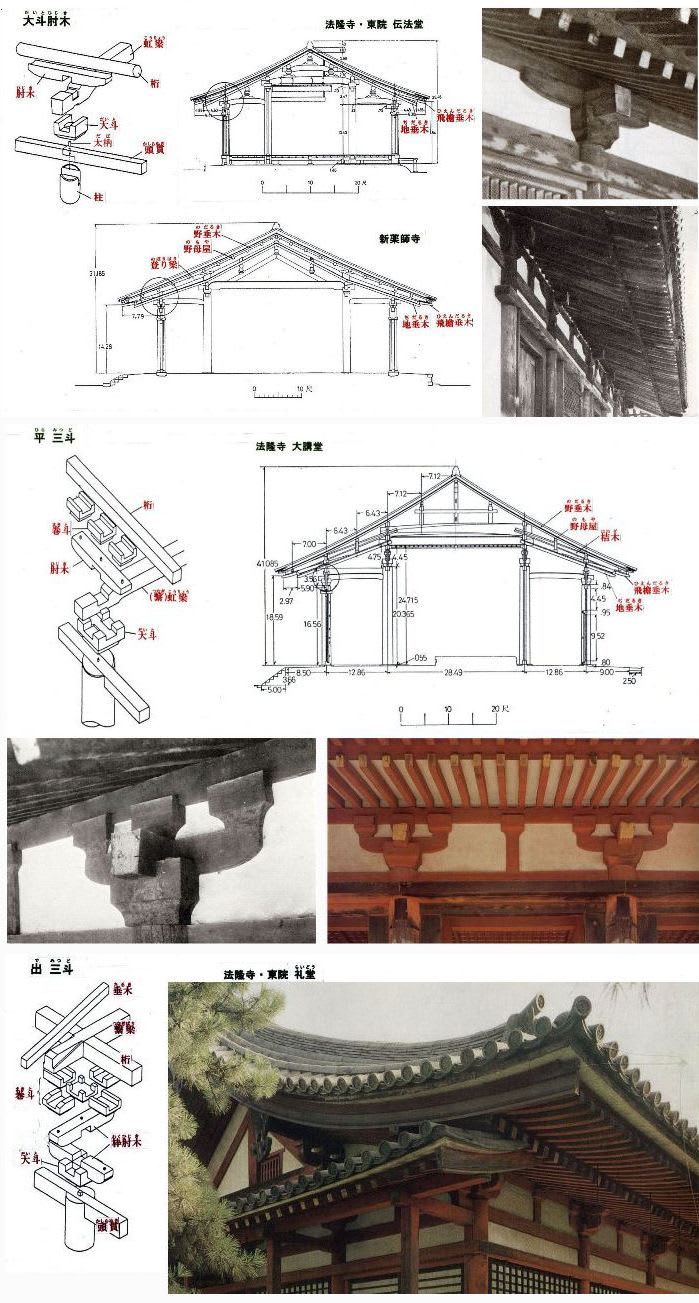

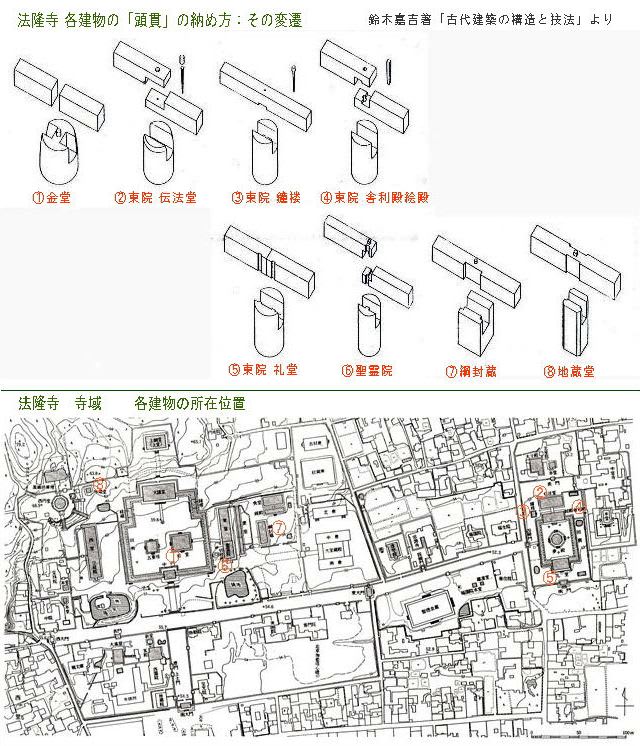

上に、「法隆寺 金堂」と「法隆寺 東院 伝法堂」の「頭貫」の「柱」への仕口の図解を載せました。

「法隆寺 金堂」の分解図では「隅柱」への「頭貫」の納め方、「伝法堂」の図では「頭貫」の「継手」(「合い欠き、大栓打ち」)が示されています。

「新薬師寺 本堂」でも、同様な方法が採られていると考えてよいでしょう。

なお、「斗」は、「金堂」では「柱」上の「太枘(だぼ)」で、「伝法堂」では「頭貫」上の「太枘」で取付けています(「伝法堂」の場合、「継手」の「大栓」頭部も併用しているようです)。

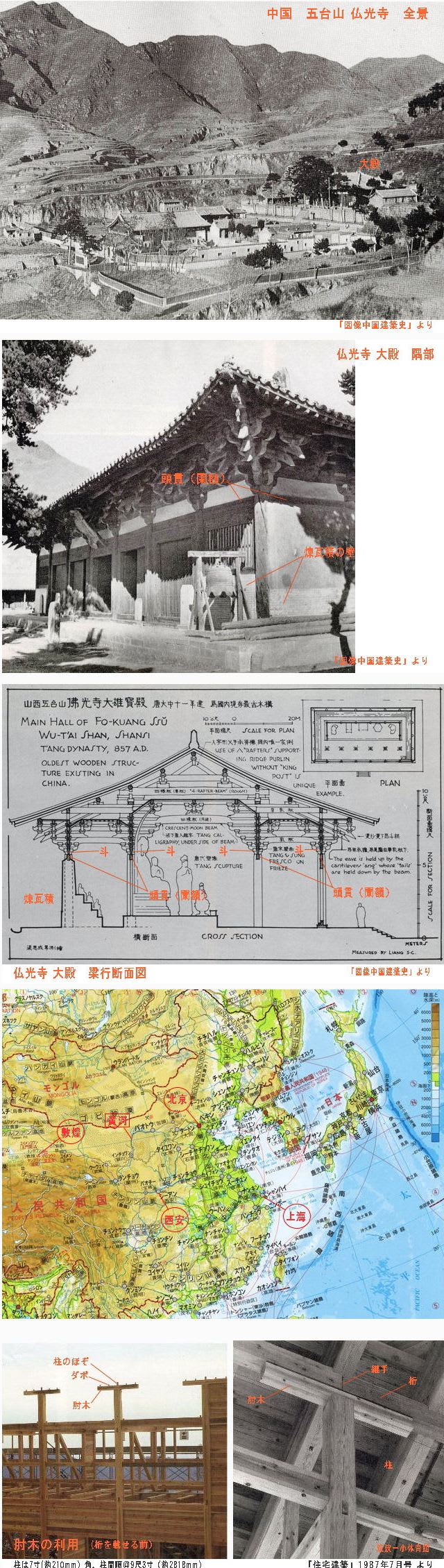

◇ 中国の寺院建築

比較のために、「図像中国建築史」(中国建築工業出版社、1991年初版)から、中国の寺院建築の部材名称と中国現存最古と言われる「山西 五台山 仏光寺 大殿」の図面を載せました。

註 「山西 五台山 仏光寺 大殿」は9世紀半ばの建立。

奈良時代の日本に影響をあたえた時代の遺構はなく、

また、資料もないようです。

日本の修理工事報告書の「実測図」にあたる図面が、

あるのかどうかも不明です。

上掲の部材名称の解説図によれば、「頭貫」に相当する部材の名称は「闌額(日本読み:らんがく)」となっています。「闌」は「欄干」の「欄」と同義のようです。

『字通』(白川静著)によると、「闌(らん)」「額」の意味は次の通りです。

「闌」:「柬(かん)」は、固く嚢(ふくろ)の上下を括りとめる形。

[説文]に「門の遮りなり」とあり、門にわたして出入を遮る木を言う。

⇒門にさしわたす木、しきり、かまち(框)。

註 框(かまち):門や窓の枠組み。

「額」:①ひたい ②高くめだつところに標識とするもの、がく(額縁)

それゆえ、「闌額」は、「高いところで目立つ横木」と言ったような意味でしょう。あるいは、額縁のごとき「枠」の意かもしれません。

なお、解説図には、「闌額」の英訳として lintel と書かれています。

lintel に相当する語は「まぐさ:楣」です。

『字通』には、「楣」:①のき、ひさし ②はり、門の横ばり、まぐさ、とありますから、「高いところで目立つ横木」とほぼ同様な意味になります。

また、壁の下部の見切り材「地覆」にあたる材は「地栿」となっています。多分「地覆」と同じような意味だと思われます。

◇ 「頭貫」「斗」「肘木」を必要とした理由:中国建築の特性

では、なぜ、直接「柱」に「梁」または「桁」を載せるのではなく、「頭貫」を設け、「大斗」を据え、「肘木」を載せ「桁」を受ける・・・・という工程を採るのでしょうか。

その理由について、私の学習不足かもしれませんが、いまだかつて聞いたり読んだりしたことがありません。

以下は私の推量です。

古代日本が学んだ中国文化は、「隋」「唐」の文化が主体です。

「隋」は581~619年、「唐」は618~907年、「長安(ちょうあん)」の地を都として繁栄しました。「長安」は現在の「西安(せいあん)」。

「隋」「唐」は、現在の中国とは異なり、中国大陸内陸部を中心にしています。

「西安:旧長安」は「陝西(せんせい)省」にあり、西は「敦煌(とんこう)」のある「甘粛(かんしゅく)省」、「五台山仏光寺」のある「山西(さんせい)省」は、「陝西省」の北東に位置します。

世界地図を見ていただくと分りますが、これらの地は、いずれも、黄土高原のいわば台地上にあります(この台地を、黄河に沿って東に下れば、広大な平坦地が広がることになります)。

ということは、建物づくりにおいては、「隋」「唐」は、日本のように木造建築が主体ではなく、「土の建築」と「木の建築」が混在する地域だった、ということです。

そして、その比率は、どちらかと言えば、「土の建築」が主体である、あるいは、建物づくりは「土の建築」が基本で、それを補う形で「木」が使われた、と考えた方がよいのかもしれません。

簡単に言えば、「土」で主要部をつくり、「土」ではつくりにくい箇所を「木」でつくる方法です。

しかも、中国の木は、以前に少し触れましたが、日本のような針葉樹が主体ではなく、楊樹のような比較的柔らかな、しかし弾力性のある広葉樹が主体です。

なお、ここでいう「土の建築」とは、以前「earth construction」で紹介した、「版築」「日乾し煉瓦:adobe」「焼成煉瓦」による建物づくりのことです(下註参照)。

註

「煉瓦造と地震-1・・・・“earth construction”の解説から」

「煉瓦造と地震-2・・・・“earth construction”の解説から」

「土の建築」の基本は、先ず、建物の外郭となる「壁」を「土」あるいは「土の加工品」でつくることです。そしてそれに「屋根」を架ける、これが一般的な方法と言ってよいでしょう。

「屋根」は、得られるならば、「木」でつくります。その方が容易だからです。

この点については、簡単に下記で紹介しました。

註

「分解すれば、ものごとが分かるのか・・・・中国西域の住居から」

註 「木」が得にくい地域では、「土」(土の加工品を含む)だけで

屋根をつくる方法(ヴォールトやドーム)が生まれます。

このような建物づくり:「土」の構築法を身につけた人びとが「木の建築」に、つまり、「木」が主体の建物づくりに立ち向おうとしたとき、人々は先ず何をするでしょうか。

おそらく、先ず、「土の壁」に相当する「木を用いた壁」をつくることを考えるに違いありません。

これは、日本人にしてみれば、「常識外」な対応です。だから、多分、想像できないに違いありません、

その方法は、先ずはじめに「木」で「枠」をこしらえ、「枠」の内側に「土」や「煉瓦」をつめる方法です。つまり、日本で言えば「真壁」です。

こう考えれば、「柱」の上下に横木を渡して「枠」をつくる、つまり「柱」と「闌額」:「頭貫」と「地覆」とで「枠」をつくるのは、ごく自然なことなのではないでしょうか。

そして、「斗」で「梁」を受ける、というのも、「土の建築」で、壁の上で「木」の「梁」をどのように受けて固定するか、を考えたとき考案されたのだ、と思われます。

相手が「土」の壁のときは、「木」の「梁」は、端部を「壁」の中に埋め込んで固定するのが簡単な方法です。

けれども、「煉瓦」ではきれいに納まりますが、「版築」ではかならずしもきれいには仕上がらず、見栄えもいいとは言えません。

註 喜多方の煉瓦造建築の内、組積造では、トラス梁を

煉瓦壁に埋め込んだ「枕木」で受けています(下記参照)。

「『実業家』たちの仕事・・・・会津・喜多方の煉瓦造建築-1」

「梁」を「土の壁」に埋め込まず、見栄えよく据えるには、「壁」の上端に、「梁」を受けるための「用意」をする必要があります。

一つは「壁」上に「土台」様の「木」を流す方法ですが、それには「直材」、まっすぐで曲がりや反り、捩れのな木材が必要になります。

これは日本だったら容易なことで、多分そうすると思います。しかし、楊樹の使用の多い中国では容易なことではありません。直材が簡単には得られないのです。

もう一つの方法は、「梁」を架ける所にだけ「受け台」を「土の壁」の上に据える方法です。これならば簡単です。

そして多分、これが「斗」の考案に連なったのだ、と思います。

では、「斗」を据え、「梁」を「斗」に架けた後、「梁」に直接「桁」を載せずに「肘木」を置くのはなぜでしょうか。

これも、中国の主要木材:柔らかく反りやすい楊樹の「梁」・「桁」(多くの場合、丸太のまま使っていたようです)を、なるべく反らないようにするために生まれた工夫と考えられます。

反りやすい木材で、反りが生じないようにするには、太い材料を使わなければなりません。

しかし、「桁」を、「点」ではなく、つまり、「梁」との「交叉点」だけではなく、「肘木」上の、より広い「線」上で支持すれば、相対的に太い材料にしなくて済みます。

別な見方をすれば、「肘木」は、支持点で「桁」に方杖を設けるのと同じ効果がある、と考えることもできます。

おそらく「肘木」も、現場での経験の積み重ねの中から行き着いた工夫・発案だと思われます。

そしてなによりも、「肘木」の優れた点は、「肘木」の上に「継手」を設けると、簡単な「継手」で、安心して継ぐことができ、しかも見栄えもよい、ということです。

端部に何の細工も施さない切りっぱなしの2材を、「肘木」に「太枘(だぼ)」で取付け、「突き付け」のままでも継ぐことができます。「肘木」がいわば「副木:添え木」の役割をしてくれるからです。

また、「肘木」の上で継ぐと、外からは、一見したところ、「継手」があるのかどうか、分りません。

なお、「肘木」は、現在でも、有能かつ簡単な架構法として使うことができます。

◇ 中国の木造建築と日本の木造建築

すなわち、以上のように、「土の建築」の構築法の延長上で「木の建築」を考えた、これが「中国の木造建築」だった、と考えると納得がゆくのではないか、と私は考えています。

これに対して、日本はもともとが「木の建築」の地域ですから、人びとは、「土の建築」を発祥とする中国の「木の建築」の技術を、ただ単に鵜呑みにするのではなく、日本なりに消化・吸収・変貌・発展させていった、と考えることができるでしょう。

◇ 「新薬師寺本堂」は中国建築の姿を伝えている

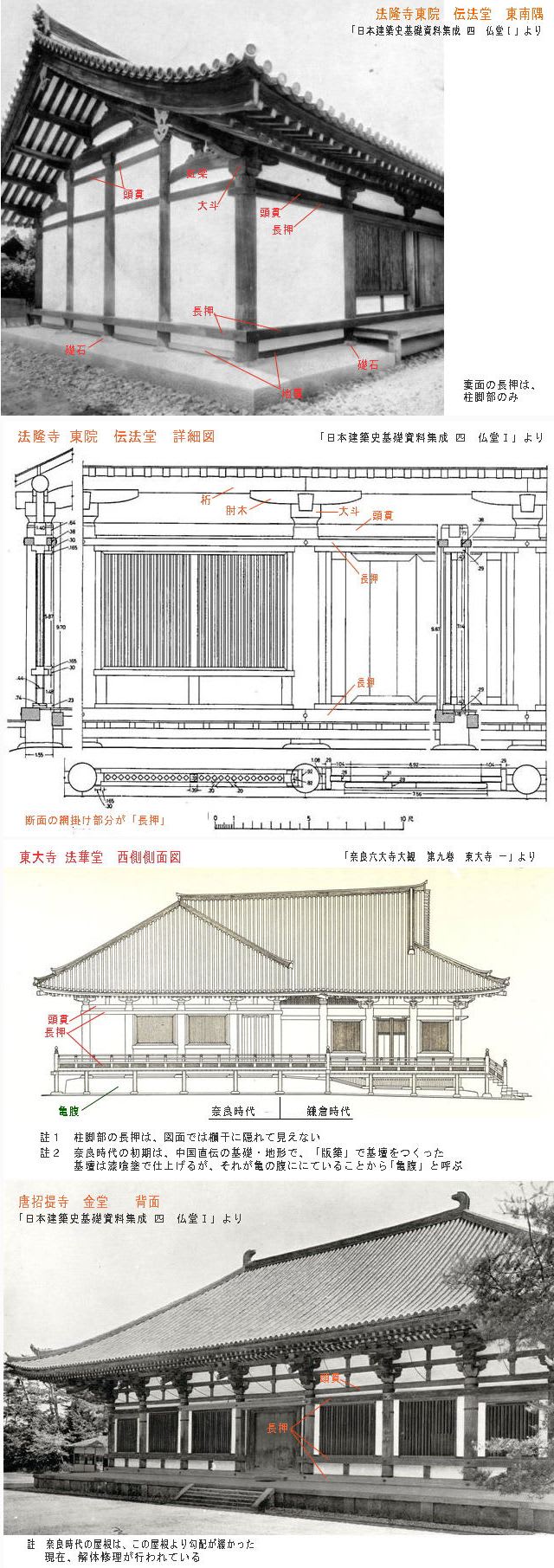

さて、中国建築の「部材解説図」に書かれている建物の正面、そして「仏光寺 大殿」の正面は、「頭貫」上の複雑な軒先部分を除けば、「新薬師寺 本堂」の正面にきわめてよく似ていることに気がつくと思います。

「新薬師寺 本堂」の特徴は、奈良時代の多くの建物にある「長押(なげし)」がなく(出入口の部分にだけ、扉取付け枠として「長押」様の部材が付いています)、「地覆」から「頭貫」までが一面の壁であることですが、それはそのまま中国の普通の寺院の壁なのです。

また、屋根の勾配は、他の奈良時代の建物に比べて緩く、それも「中国風」を思わせる原因だと思われます。

◇ 次回へ向けて

屋根の部分、そして、日本で独自に生まれた「長押」の発生理由などについては、次回以降に触れます。なお、屋根のさわりと、新薬師寺の簡単な紹介を下記でしています。

「新薬師寺・・・・山の辺を歩く」

「山の辺」は、都市化が進んだ奈良のなかでも、まだ昔のおもかげを残しています。そしてこれから、「新薬師寺」の境内は、萩が見ごろになります。

「東大寺」から「春日大社」を経て森の中を歩くと、「新薬師寺」は意外と直ぐです。

次回に続く