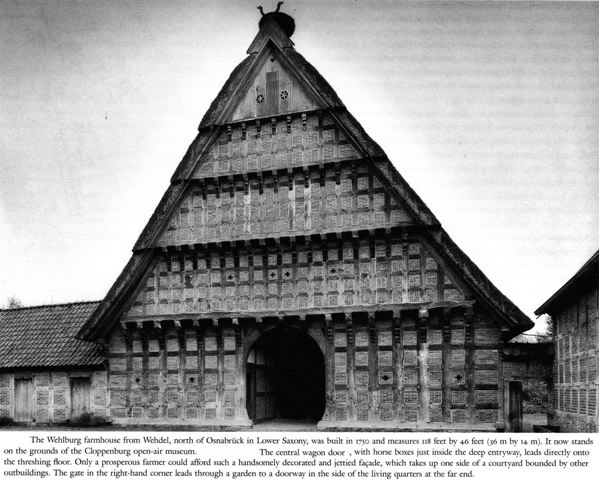

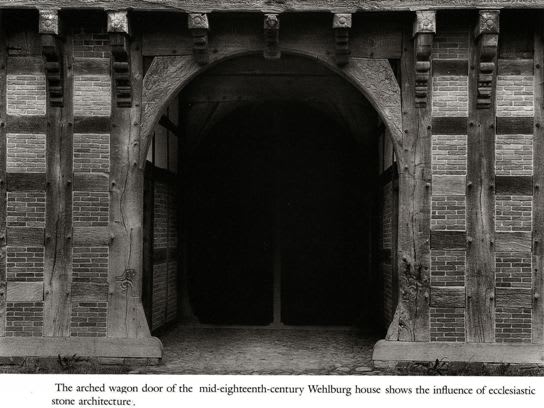

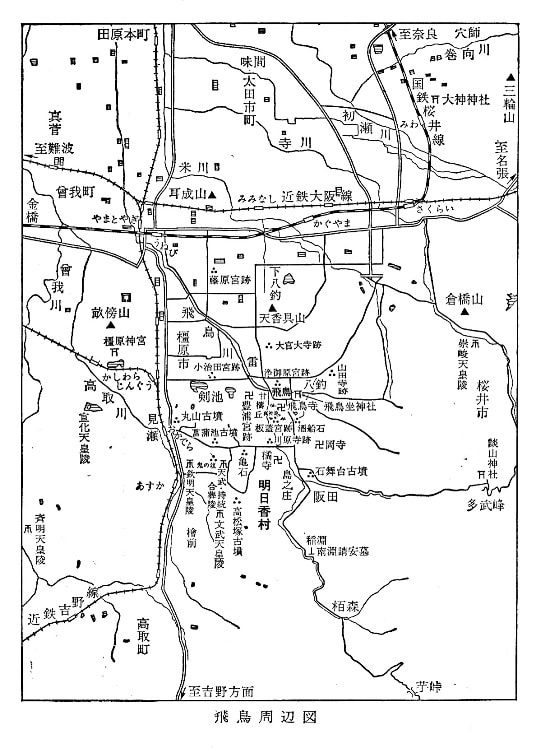

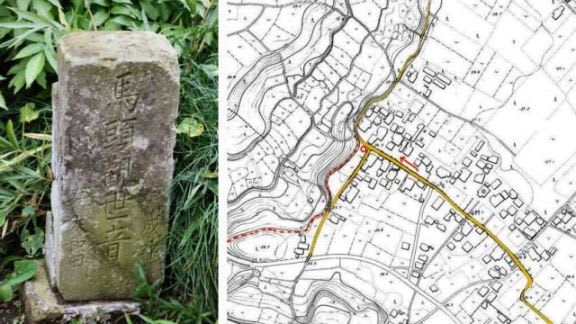

近くの集落内にある「道しるべ」。今は地図の赤い円で示した場所にある。

「馬頭観世音」だけの碑は、あちらこちらの集落内でかなり見かける。

書かれている土地名とそこへの方角を照合すると、

矢印を付した道と、この道に直交する道の右手(地図の上方)は往時のままらしいが、

左手(下方)は、右手からの延長で、等高線に沿っていたのではないかと思われる(赤い点線)。

「道しるべ」も、多分、丁字型にぶつかるあたりにあったのだろう。

普通、こういう石には立てた時期などが裏側に刻まれているが、

この石の裏面は破損していて、分らない。

****************************************************************************************

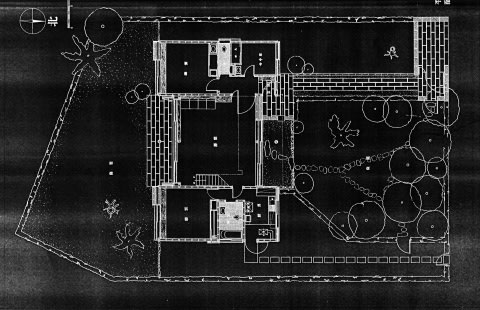

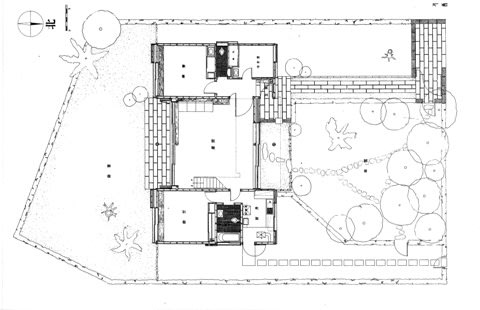

◇「私の世界」が、「点」から「面」に広がるまで・・・・初めから「全体」は分らない [副題追加 30日 8.20]

「明日香のような山あいの地に居住した人びとが、平地へ、徐(おもむろ)に、怖ず怖ず(おずおず)と出てゆく、その『展開』はどのようにして可能になってゆくか」、このことを考えるための「前段」について、先回書きました。

今回は、その本題。

ただ、そういっても、真正面から書くには考慮に入れる「要素」が多すぎます。

そこで、ごく単純な場面を設定して考えることにします。

どういう場面か。

私が、ある初めての所:まったく知らない場所へ行く、という場面です。

それでも話しにくいので、さらにもう少し状況を限定します。

たとえば、所用である人の自宅を訪ねることになった。しかし、その人は知っているが、自宅は初めて。

〇〇駅の北口で降りると、駅前から広い道が見えるから、その「道なり」に10分ほど歩くと右手に神社が見えてくる、その裏手、という「情報」は教えてもらっている。

だからと言って私にとっては「分っている」という状態ではない。あいかわらず「未知」であることには変りありません。

私にとって「分っている」のは、駅まで。

つまり、大げさに言えば、駅は、私にとって「既知の世界」と「未知の世界」の境。「既知の世界の出口」であり、「未知の世界への入口」、ということになります。

したがって、駅を出た私の目の前には「未知の世界」が広がっているわけです。それが「見えているもの」。

それは、私にとっては「未だ分っていないもののかたまり」。「何かある」ということは分っていても、それが(私にとって)「何であるか」が分らない。かたまりの大きささえ分らない。言ってみれば不気味で不安。

これが夜だったりすると、不安は激増します。

「見えているもの」のほとんどは「暗いもの」「よく確認できないもの」だからです。

改札を出た。目の前にはいろいろな「景色」が広がっている。いろいろなものが「見えている」。なるほど「広い道」が見える。

駅を出て歩きだします。あらかじめ「情報」を得ているから、すいすいと歩を進めているか、というとそうではありません。

おそらく傍から見ると、目はキョロキョロとあたりを見まわし続けているはずです。ときには、人にぶつかりそうになったりして・・・。つまり、いわゆる「おのぼりさん」の風情。

そのとき、私は、まったく何もしないで、ただ「情報」どおりに、歩を進めているのではないのです。

何をしているか、というと、一所懸命、「分ろうとしている」のです。

どのようにして?

「想像」をたくましくして・・・。

「自分の歩みの方向」は正しいのだろうか、つまり、自分の歩みが「正当」であるかどうかの確認を、懸命になってやっているのです。

ところが、「正当」であることを保証してくれるものは何もない。だから、「不安」なのです。目がキョロキョロになるのです。

もしも、自分の歩みの「正当性」に「疑問」を抱いたら、つまり「正当ではないらしい」という「確信」を持ったら最後、歩みは止まるでしょう。

でも、普通は歩を進める、「見当をつけて動きまわる」のです。「見当をつけて動きまわる」とは、「試行錯誤」と言い換えていいでしょう。「見当をつけない動き」は試行錯誤ではありません。

町なかだからこれで済みますが、山などでこれをやると遭難します。

町なかなら、一応、何処へ行っても、人の世界。

もっとも、人の世界だからといって、農山村では通じません。

つまり、私がしていることは、「自分の歩みの正当性を得よう」という試み。

「私は目的地に正しく近づいている」「私は、未知の世界の入口と目的地(この場合は駅と訪問先)を結ぶ線上に確かにいる」という「確信を持とうとする試み」なのです。

すなわちこれも、すでに触れた、人が常に行なっている「自分の所在確認の作業」「定位の作業」にほかなりません。

しかし、私がしていることは、結局のところ、「まわりに見えるものを見ての(勝手な)『私の判断』」以外の何ものでもないのです。だから「見当」なのです。「勘」「直観」と言ってもよいでしょう。

「その判断が正しいと」いう「保証」は、「自分がその目的の地にたどりつくだろう」と「信じる」こと以外にないのです。

すれ違う人が、尋ねもしないのに、あなたの歩みは正しい、などとは言ってくれません。だから不安になるのです。

つまるところ、「これでいいだろう」と懸命になって自分の「判断」を「信じている」に過ぎないのです。

目的地にたどりついたとき、私の不安は一気に吹き飛びます。

実際は「情報」どおり10分程度であっても、かなりの時間がかかったように思えているはずです。それゆえ、不安感の解消のよろこびの程度も大きいのです。

それは、単に目的地に着いた、ということだけによるのではなく、私の「定位」作業が間違っていなかった、ということへの安堵感、自分の「想像力」への感謝・評価の念も多分に入っているはずです。

これは、事前の「情報」に簡単な地図が添えられていた場合でも変りありません。

たしかに目に見えているものと地図とを対照して自分の現在地を容易に比定できますが、

「目的」が目に見えてこないかぎり、程度こそ軽いものの、不安であることには変りないのです。

道行く人に尋ねたところで、私が訪れる人を、その人が知っているわけがなく、

せいぜい地番で尋ねるぐらいしかできません。

そして、〇本目の交差点を過ぎてすぐ、などという「情報」を得ても、不安は多少緩和されるだけです。

また、この「不安」は、「案内板」「サイン」があれば解消されるか、というとそうではありません。

たしかに一定程度、たとえば「方向」などの判断の援けにはなっても、

「定位」の援けになっているわけではないからです。

「案内板」「サイン」で得られる情報だけでは、「自らの了解」には達しないのです。

駅で観察していると、明らかにこの地は初めての人だ、と見える人は、たいてい、案内板に目をやっていません。

先ずもって「自分の感覚による定位作業」に忙しく、「案内板」に目をやる「ゆとり」がないのです。

これについては、以前、「かならず迷子になる病院」を例にして書いています。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/d17820975974c21230a13c527f26af2d

その意味で、古き駅舎、初期の駅舎では、そういうことがなかった。

自分の感覚による「定位」作業が容易だったからです。おのぼりさんにも分りやすかった。

だから、「案内板」も、今よりもずっと少なかった。

設計者が、人の動き方をよく分っていたからなのでしょう。

「案内板」で何とかなる、などというのは、きわめて姑息な考え方なのです。

そして、最近の町や建物は「姑息」の集積・・・。

無事に訪問先に着き、話も済んで帰途につきます。

その「帰途」も、出発点だった駅にスムーズに戻れる場合と、

そうではなく、

駅に着くまで、往路と同じく、不安でどうしようもない場合とがあります。

夜などは、後者が多いはずです。

何がそうなるのか、考えてみます。

駅から訪問先の「途中」で私の目の前に次つぎと現れるものが、私にとって何の特徴もなく均質なものに見えるとき、

簡単に言えば、同じような感じのものが並んでいるとき(たとえば、最近の新興の住宅地の中などはそうです)、

私の内に沸き起こる不安は増幅されるばかりで、時間の経つのも長く感じられるでしょう。

そうではなく、時折り、均質に感じられないものや場所、別の言い方をすれば、何か他とは大きく異なる特徴が感じられるものや場所は、私の目にとまります。

そして、そういうものや場所は、行程の途中の私にとって、重要な役割を持つことになるのです。

先ほど、駅から歩を進めて、「自分の歩みの『正当性』に『疑問』を抱いたら、『正当ではないらしい』と思ったら最後、歩みは止まるでしょう」と書きました。

そのとき人はどうするでしょう。

一つの策は、道行く人に尋ねる。

しかし、あいにく尋ねる人に会わなければ、人は普通は出発点の駅に戻るはずです。出発点から「出直す」のです。

しかし、もしも、行程の途中で、「何か他とは大きく異なる特徴が感じられるものや場所」を認めていると、どこかで歩みが止まってしまったとき、人は出発点:駅まで戻らずに、先ほど見つけた「何か他とは大きく異なる特徴が感じられるものや場所」まで戻れば済むのです。

つまり、そこが目的地へ向うための、いわば「前進基地」になる、ということです。

通常は、行程の途中がすべて均質であることはなく、目的地までの間に、いくつもの「前進基地」が築かれます。

そして、このいくつもの「前進基地」を往路において築くことができたとき、帰路は大きな不安感を抱くことなく駅まで戻れるのです。自ら築いた「前進基地」を目指して歩けばよいからです。

逆に、「前進基地」を築くことができずに目的地へ到達したときは、帰路もまた、不安にさいなまれるのです。

道案内をするとき、私たちは、かならず「ある指標となるもの」を指示します。

それは、多分それが、その人の「前進基地」になるであろう、という私の「勝手な想定」が根拠です。

つまり、私たちは、そのとき、私たちの「共通の感覚」「感性」に「信を置いている」のです。

先ほど触れた「案内板」も、この「共通の感覚」「共通の感性」に依拠しているならば効果があるはずです。

残念ながら、現在の多くの「案内板」は、このことを失念しています。

今でもありますが、農山村の道には、よく、要所に「道しるべ」が立っています(冒頭の地図と写真参照)。右へ行くと、どこを経て何処に至る、左は・・・、と記されています(もっとも、自動車の普及が、往時の道を替えてしまって、道しるべも失せてしまっている場合が多い)。

何が「要所」か?

道が分岐するような場所が「要所」です。

しかし、単に分岐しているわけではない。

分岐する場所は、何処でもよい、というわけではないのです。それが、現在つくられる道路との大きな違いです。

簡単に言えば、「分かれるべくして分かれる」ような場所でしか道は分かれない。

たとえば、地形が大きく変化する場所、峠状の場所、あるいは、そこへ来るとある風景が見える(「当て山」と呼ぶようです。「一本杉」「六本木」・・などというのもそれだったはずです)・・・などなど。

そういうところを「選んで」道は分岐しています。そういうところを、往時の人びとは分岐点として選んだのです。

これは、人の心の内を見通した計画であった、と言ってよいでしょう。

しかしそれは、「わざわざ意識して心の内を見通すべく努めた」のではなく、往時の人びとにとっては、「当たりまえのこと」だったのです。そういうところでなければ、道をつくらなかった。

要は、道はどのようにしてどうしてつくられるか、ということです。この点については下記でも書いています。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/262176cccda7b41acd735a3d8f2732ac

実は、カーナビに頼っての運転では、往路の「経験」は、帰路に役立つわけではなく、

と言うよりも、「経験」にはなっておらず、

帰路もまたカーナビに頼らなければならないはずです。

ところが、「前進基地」がいくつか設定できても、帰途で迷うことがあります。

一つは、そのいくつかの「前進基地」相互がどれも同じように見える場合です。どういう順番に並んでいたか分らなくなるのです。

もう一つは、それぞれの「前進基地」には差があるけれども、その配列の順には何の特徴がない、どういう順番だったか分らなくなる場合です。

私の頭の中には、出発点と目的との間は、いくつかの「前進基地」:「点」とそれをつなぐ「線」で描かれているのですが、これは、そうして描かれた「地図」が、「あやふや」な場合にほかなりません。

もしも、その配列がきわめて印象に残るものであるときは、迷うことはありません。おそらく、当たりまえのように、すいすいと出発点の駅に着くはずです。したがって、不安感も生じません。

私は、中学の頃、非常に野性味あふれる教師の引率で、八ヶ岳・赤岳に登りました。

梅雨時で、雨が降っていました。野辺山から尾根沿いの登山道を登るコース。

昭和20年代のことで、案内標識などない。

野性味あふれる、というのは、その引率になってない引率法。

尾根を登る、ということで、いわば、「勝手に」それぞれの判断で登る。

雨中で頂上の小屋に着き、それから下山。これもバラバラの下山。

尾根を下るのだから分りやすいのは確か。

しかし、登りで見ていた風景と下りでみる風景は微妙に異なる。

それでも、往路で見かけた風景・ものに出会うと、これで間違いない、と思い安心する。

ところが、時に、この次には、こんな場所に出るはずだ、と思っているのに、ない。

これは、きわめて不安になる要素。

実際は、その風景の「出番」の記憶が、私の中で間違っていただけ。

「思っていた」順番を変えて現われる。

同じような「風景」であるために、配列が分らなくたっていたのです。

しかし、約100人の生徒は、誰一人として迷子になることもなく、夕刻までには帰着。

おそらく、引率の教師は、この尾根道筋では、

普通の感覚があれば、迷うことはない、と考えていたのだと思う。

今では考えられない話。

以上は、知人宅を一度訪ねる場合の顛末。

しかし、これが数度以上繰り返されると、だんだん「慣れ」が生じてきます。繰り返すたびに、不安の度合いも少なくなる。つまり「日常化」するのです。

その場合でも、二つの場合が考えられます。

一つは、「拠点」:「前進基地」の配列順を「覚えこむだけ」の場合です。これは、「繰り返し」の度合いが少ない段階です。

そのとき、私のなかに描いている地図は、あたかも鉄道の路線図のように、「点」と「線」からなっています。駅が「点」です。

もう一つは、何度か繰り返しているうちに、「拠点」をつないでいた「線」の部分に、さらにいくつかの「点」を読み取れるようになり、さらには、「線」の幅が広くなってくる場合。つまり、「面」として理解できるようになる段階。

心に「ゆとり」が生まれたため、それができるのです。

こうなってくると、私の「出発点」と「目的地」を結ぶ「線」は、今日はこのコース、・・と言う具合に、その「面」の中で任意に選ぶことができるようになります。

つまり、初めは「未知の世界」にあった知人宅は、私の「既知の世界」に組み込まれたのです。

私は、その「面」の中、言い換えれば「既知の世界」に組み込まれた一帯では、自由奔放に行動できることになったのです。

なぜなら、そこでは、自らの「定位」がきわめて容易だからです。言い方を変えれば、「定位」はしているのですが、それを意識しないで済んでいるのです。

日常では、人は「定位」の作業をしていないように見えますが、そうではなく、

「定位」作業は常に行なわれているのです。ただ意識していないだけ。

これまでの話の「駅」を、新たにある場所に居を構えた地点:居所に置き換え、「知人宅」をそこでの暮しで必要な場所(たとえば商店や役場、耕作地、仕事場、・・・など)に置き換えてみたとき、そこに、人が「新たな土地・地域に馴染んでゆく過程」が見えてくるはずです。

簡単に言えば、これが、「山あいの地に居住した人びとが、平地へ、徐(おもむろ)に、怖ず怖ず(おずおず)と出てゆく」過程にほかなりません。

「徐(おもむろ)に、怖ず怖ず(おずおず)」とした行動になるのは、最初は不安の度合いが大きいからなのです。

そしてまた、以上のことは、同時に、「人にとって住居とは何か」、そしてまた「建物の設計とは何をすることか」を考えるヒントをも示している、と私は考えています。

次回は、ここで見てきた「過程」で起きる諸事象、たとえば「勘違い」について・・・、考えてみます。