[註記追加 7月22日 7.48]

いま一般に、「建物」のまわりは「外構」または「庭」と考えるのが普通です。

そして、そのうちの「建物」をつくる、または設計することが「建築」と考えられています。

手元の辞書で、「建築」を引いてみると、次のようにあります。

「①建物や橋を造ること(技術)。②造られた建物。」(新明解国語辞典)

「(architecture)(江戸末期に造った訳語)家屋・ビルなどの建造物を造ること。普請。作事。」(広辞苑)

註 [註記追加 7月22日 7.48]

「広辞苑」の説明は、私の承知していることとは異なる。

明治初期の architecture の訳語は「造家」であって、

当時の「建築」は、字義どおり build、construct の意であった。

「architecture=建築」になったのは明治30年(1897年)である。

伊東忠太の「architecture=建築術」と改称すべきとの主張から

「術」を取去って生まれたもの。

同年、「造家学会」も「建築学会」に改称された。

私は、「建築術」の方が、その後現在に至るまでの用語の混乱を

生じなかった、と思っている。

現在、「建築」の語は、architecture と construct、build の

どちらかに、使う人によって「適宜に」使い分けられている。

なお、この経緯の詳細は、下記で触れています。

「日本の『建築』教育・・・・その始まりと現在」

では、「建物」とは何か。

「人が居住・執務・作業したり 文化・娯楽を享受したり ものを貯蔵・飼育したり するなどの目的で建てた物。建築物」(新明解国語辞典)

「建築物。建造物。」(広辞苑)

一般の方々はもちろん、「建築」に係わっている方々の理解も、おそらく、これらと同様だと思われます。

たしかに、「建物」「建造物」は、多くの場合、一つの「形」として目に入ることが多いですから、このような「解釈」がなされるのは当然と言えば当然です。

そして、日本の場合(おそらく西欧でも)、「建物」「建造物」には「屋根」がかかるのが普通です。つまり、「建物は屋根があるもの」ということになります。

しかし、「建物は屋根があるもの」ということと、先の「建物」とは「人が居住・執務・作業したり 分化・娯楽を享受したり ものを貯蔵・飼育したり するなどの目的で建てた物。」という「解釈」が重なってくるとき、「事実にそぐわない解釈」が生じます。一言で言えば「誤解」です。

たとえば、「『住居』『住まい』とは『建物』である」という「解釈」が、当然の如く生まれ、一般にも、あたりまえのこととして通用しています。逆の言い方をすれば、「住居、住まいには屋根があるものだ」という「解釈」があたりまえになるのです。

さらにその延長で、「建物」と「それ以外」という「腑分け」「仕分け」で分ける「考え方」が派生します。

この「住居、住まいについての解釈≒『定義』」は、すべての住居・住まいには適用できないこと、

そして、そもそも、私たちの「視界」を、「建物」と「それ以外」に分けること自体が事実にそぐわない、ということを、中国・西域の農家の住まいを例にして触れました(下記)。

註

「分解すれば、ものごとが分るのか・・・・中国西域の住居から」

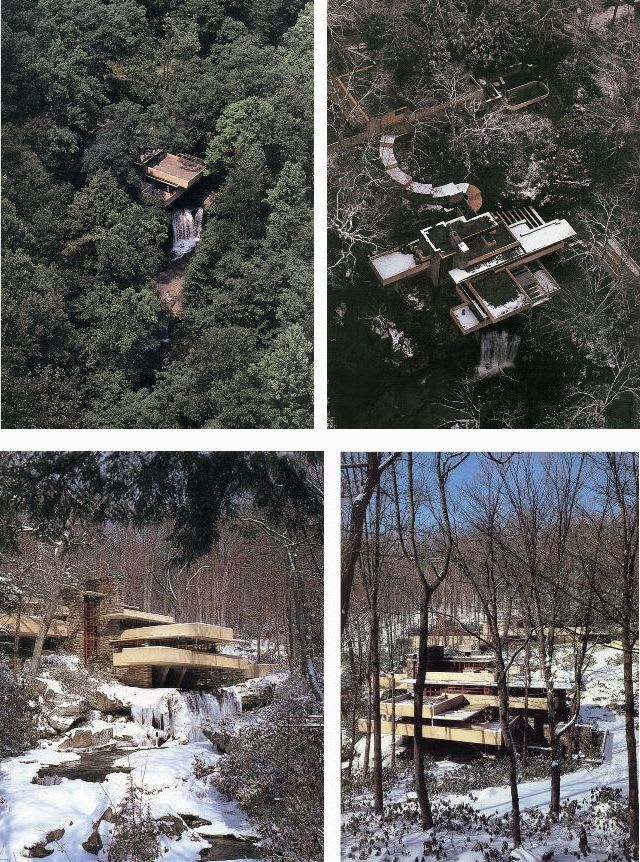

前置きが長くなりましたが、現在の「常識的な見かた」、すなわち「建物」と「それ以外」で見る見かた、で解釈しようとすると解釈できない例が、この「落水荘」です。

そしてそれは、「建築とは、建物:建造物をつくること」という現在の「常識的な」考え方、建物づくり:設計の考え方をくつがえすに十分な例でもある、と言えるでしょう。

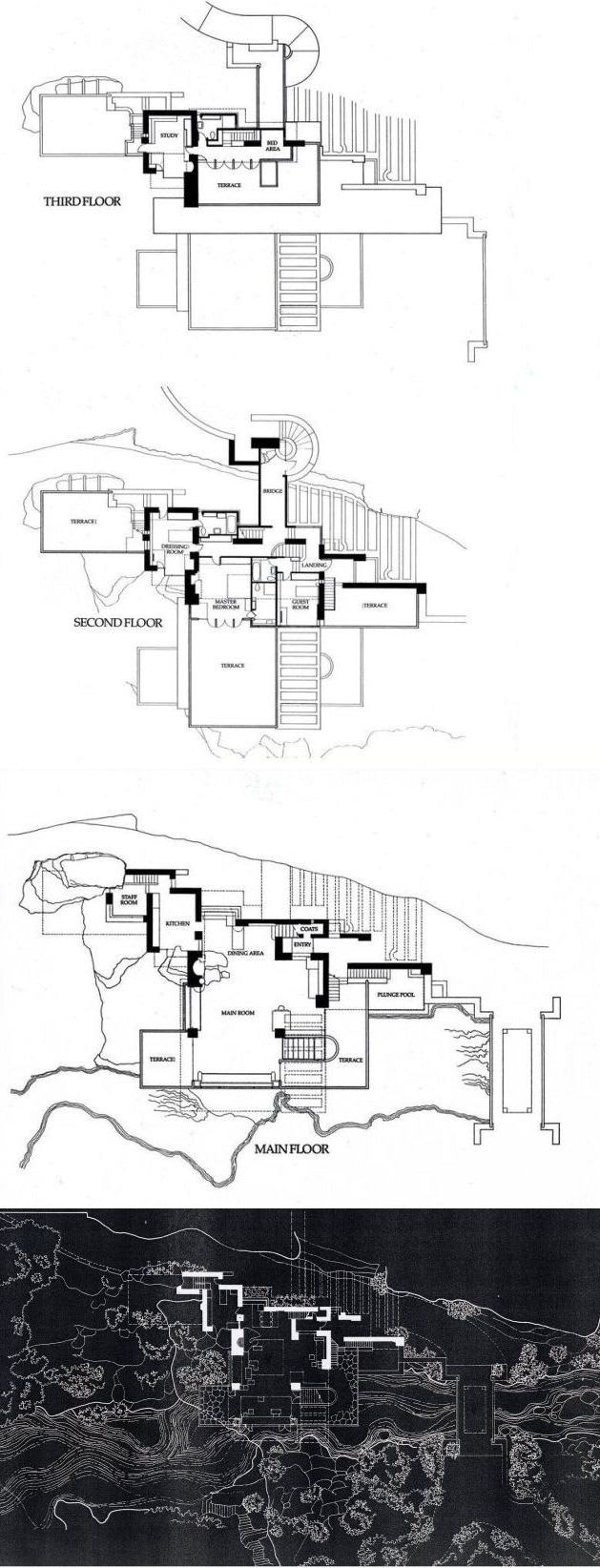

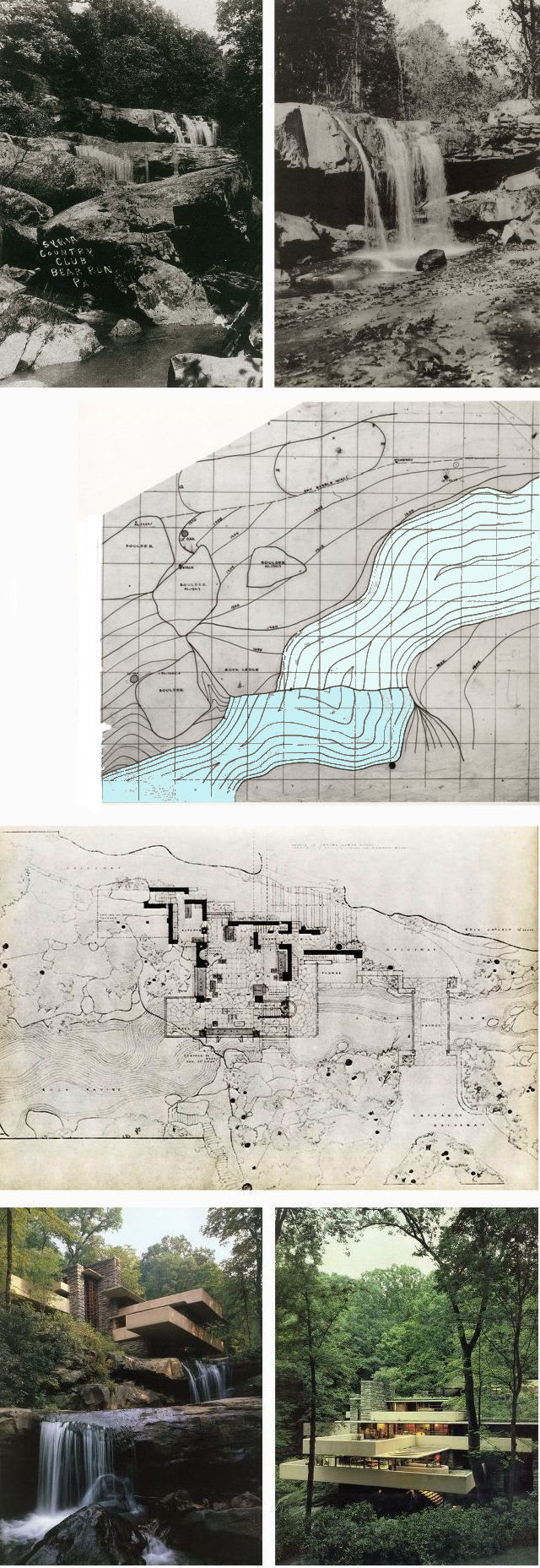

上掲の写真・図は、三段目の「配置図」を除き、先回紹介した書物からの転載です(配置図は作品集から)。

註 先回紹介した「FALLINGWATER」の著者は、

落水荘の設計をライトに依頼したカウフマンの子息で、

設計中、カウフマンとライトの交渉役を担っていたそうです。

最下段の左は、「落水荘」の下を流れるベア・ラン(bear run)からの見上げ(もっとも、撮影のとき以外この場所に行くことはない)、右は川向こうからの南面全景。

さて、「落水荘」の場合、この「建築」を、[「建物」+「それ以外のまわり」]という見かたで理解できるでしょうか?

あるいは、この「建築」を、「滝の上にダイナミックに飛び出す立体造形」である、として理解すれば済むでしょうか?

前者の見かたでの理解はかなり難しい。なぜなら、「落水荘」は、どこまでが「建物」なのか、どこからが「それ以外のまわり」なのか、その「腑分け」が難しい筈だからです。

後者のような理解は、多分、最も先端を行く現代建築家には多いかもしれません。最近の先端を行くとされる「建築」には、そのような巨大立体造形を目指したとしか思えない事例が目立つからです。

いずれの考え方をされても、ライトは呆れるだけだと思います。彼は、そんなことは一つも考えていないからです。

彼は、ベア・ランの場所が好きで、そこにくつろぐ場所を設けたい、というカウフマン夫妻の願いを充たす「空間」の造成に意をそそいだのです。

註 カウフマン夫妻の居所は、アメリカ・五大湖の南東150kmほどの

ところにある町ピッツバーグ。

ベア・ランは、そこから200kmほど離れた山中にある。

上段の左の写真は1890年のベア・ランの絵葉書。

ゴルフ場の「表札」がわりの岩石。

上段右の写真は、「落水荘」建設前のベア・ラン。

多分、カウフマン夫妻は、その「くつろぎの空間」にいて、ベア・ランを橋の上から眺めるような感じを味わえるようになる、とは思ってはいなかったでしょう。

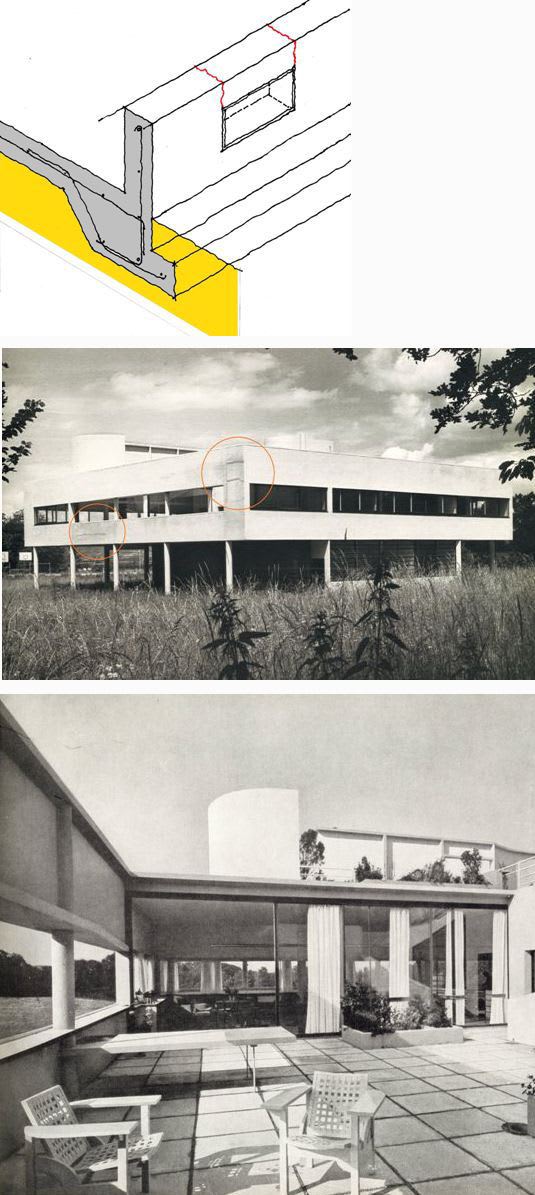

それを、ライトは、当時ヨーロッパで盛んになっていたRCを使えば実現できる、と考えたのだと思います(これは次回以降に触れるつもりですが、そのためにライトは徹底してRCの理屈・原理を学んだと思われます。なぜなら、きわめて筋の通ったRCになっているからです)。

ライトの建物は、その「形」を多くの住宅メーカーが真似ているように、日本人には馴染みやすいようです。

しかし、ライトの「考え方」そのものを理解しているとは、残念ながら言えません。

ある時代以降、建築にかかわる方々は、どうも「形」「形式」を先ず最初に考えるようになったからです。

ところが、ライトの建築:建物をつくるにあたっての「考え方」の根底には、東洋的な思想への共感があったのです。それは、西欧では普通の「二分法」の否定と言えばよいでしょう。

註 なお、彼は、滝の傍に立つ神社を描いた江戸時代の版画なども

参考にしたようです。

その「考え方」は、簡単に言えば、ある「物」をつくるとき、その「物」が置かれる場所には、かならず既に他の「物」が存在している、という認識・理解です。

ある場所に建物をつくるとき、そこには既に「ある表情を持った土地」があり、隣地にはすでに建物が立っていたり、あるいは樹林や川や山が迫っているのです。

それらを無視するわけにはゆかない、無視してはならない、と言う考え方です。

この認識、前提に立つならば、ある場所に建物をつくるとき、既に存在する「物たち」の「存在そのもの」を認め、その上で、それを意識して新たな「物」をそこに加えてゆく、そしてそこに今までなかった空間が生まれる、そういう考え方を採らざるを得なくなります。

そしてそのとき、新しい「物」を加えることによって、既存の「物」の存在が貶められたり、無視されたりしたならば、その作業は失敗なのです。

それがライトの考え方の根底にあると言えばよいでしょう。

註 この至極あたりまえな考え方が(私にとってですが)、

なぜ現代のわが国の建築にかかわる方々に採られないのか?

至極簡単な理由があります。

そんなことしてたら「儲からない」!

そんなことしてたら自分の「思い通りの建築がつくれない」!

建築にかかわることの本義がどっかにすっ飛んでいるのです。

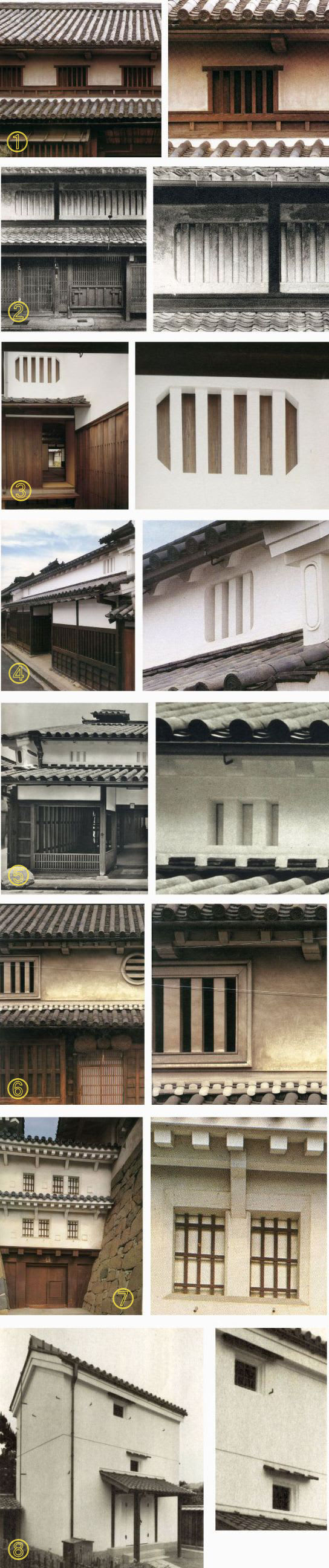

実は、わが国の近代以前の建物のつくり方の根底には、ライトとまったく同様の考え方があったのです。むしろ、先駆者は日本にいたのです。

そして、各地に残る心和む町や町並は、その結果生まれたのだ、ということを私たちは知る必要があります。

註 町並の景観をよくするために、

材料や色や形について規制すればよい、と考えられがちですが

それでは心和む町、町並は生まれません。

では、あらたに加えてゆく「物」は、どのようにして決めるのか。

それは、そのような場所に立つ人の内に湧きあがる「感覚」によると言えばよいと思います。私流に言えば「心象」「心象風景」です。

都会から車ではるばるやってくる。だんだん山の中に入ってくる。風とともに森の匂いにつつまれ、滝の音も聞こえてきた。川を渡り、目の前には緑に埋まった断崖。行く手の左には川から目を隔てる壁。

いったん川から離れ崖に沿って入口に近づく。滝の音も、心なしか小さくなる。

壁の隙間から入口を入ると、突然、低い天井の広い空間の向うに対岸が一望に広がる。滝の音も、ふたたび耳に入ってくる・・・。

こういった「過程」がこま切れではなくスムーズに展開する。

それを形づくっているのは、目に入る「空間」、地面・床から伝わる感覚、広くあいた開口から聞こえてくる滝の水音・・・そういったすべての感覚を統合して心の内に湧いてくる感懐、「心象」なのです。

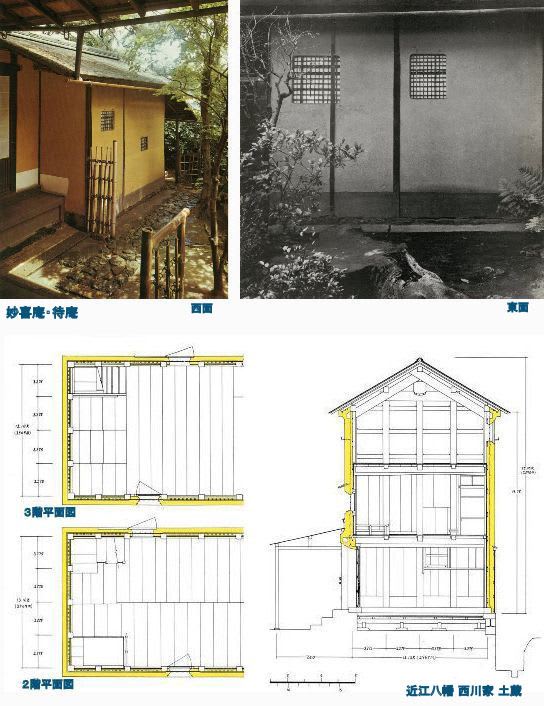

これは、近世の人たちがつくった建物づくりの考え方(「孤篷庵」や「妙喜庵・待庵」などはその典型、下記参照)とまったく同じと言ってよいでしょう。

註

「日本の建築技術の展開‐16・・・・心象風景の造成-1」~-その6

「日本の建築技術の展開‐19・・・・心象風景の造成・4:孤篷庵」~6

ライトが「落水荘」の設計で最初に行なったことは、現地の測量でした。二段目の図はその成果の「測量図」の一部です。

「測量図」は、先の「心象風景を造成する」にあたっての、基礎資料だからです(これを基に、地形模型をつくったのかもしれません)。

上掲の測量図を右30度ほど回転させると、配置図の向きとそろいます。

おそらくライト(の心の目)に見えているのは、手で触れることのできる「物」をセットすることで生まれる「手で触れることのできない空間」であり、そこにいる人に生まれる感懐:「心象」だろうと思います。「心象」もまた、目には見えません。

私は、学生の頃、建物の形を決める方策が分らず悩んだ時期があります。

その救いになったのが、ライトの考え方であり、アアルトの考え方、設計事例でした。

いつであったか紹介した「旧帝国ホテル」のロビーも、形や表現方法はまったく「落水荘」とは異なりますが、「考え方」は同じと考えられます。

この「考え方」を「学ぶ」には、図面に「空間」を読み、そこに自分を立たせること以外にないように思っています。

長くなったので、とりあえず今回はここまでにして、次回、もう少し詳しく「建築とは何をつくる」ことか、「設計」とは何か、そして、「軒の出はどうやって決めたらよいか」・・・私の考えを書きたいと思います。