ほぼ一段落しましたので、Aisled Barns の紹介から再開します。

******************************************************************************************

[文言追加 26日10.36、10.54][註記追加 27日16.56]

“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”( Little, Brown and Company 1994年刊)所載の建物紹介は、今回が最後です。

今回は、ヨーロッパから北アメリカに移住した人びとがつくった bahn 。

移住した人びとは、それぞれ、生まれ故郷のつくりかたで建物をこしらえたようです。

そのため、北アメリカには、ヨーロッパ各地域のつくりかたによる建物が、それぞれの入植地にあります。

今回は、同書に載っているオランダの入植者が18世紀に建てた建物。

Deertz bahn とありますが、Deertz の意味が不明です。固有名詞?

当初、Middleburgh(Schoharie Country), New York に建っていたと説明にありますが、この場所も手持ちの地図では見つかりません。末尾の h のないMiddleburg という地名はワシントンの北にありますが、そこは New York 州ではない。 New York 州は、オンタリオ湖の南部一帯。多分そのあたりの平野部にあるようです。

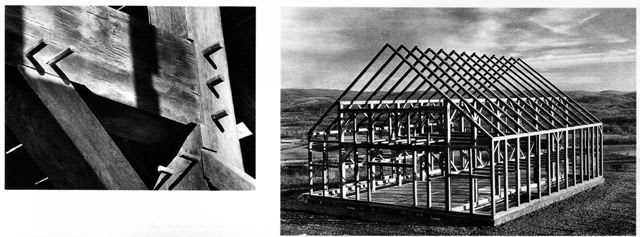

下の写真は、移築のために下見板( weather boards )を剥がした状態。

「差物」を多用した、と言うより、「横材」はすべて「柱」に「差口」で納めている、骨組が見えます。

「差物」「差口」は、前回までに紹介したヨーロッパの例にも多く見られます。

「差物」「差口」は、決して日本の木造建築の特技ではないのです。誰だって、同じことを考えるのです。

その実測図が下図。柱間は6間。平面は、60ft×50ft(18.25m×15.25m)。

ヨーロッパの bahn との大きな違いは、石の上に直かに柱を立てるのではなく、石の上に流した「土台」上に、「枘差し」で柱を立てていること( tenoned into longitudinal timber sills )。

緩い北斜面に建っていたようです。

「土台」が使われた、ということは、入植者たちが建物づくりに習熟した人たちばかりではなかった、ということを示しているのではないでしょうか。

「礎石」の上に直かに「柱」を立てるには、熟練の技を必要としますが(「礎石」の天端をすべて同じ高さに据えられるとはかぎりませんから、「礎石」ごとに「柱」の長さを調節しなければならない)、「土台」を使用すれば、誰にでもできるからです(「土台」を水平に据えることは比較的容易、そうすれば横材が角材なら、「柱」の長さは全部同じですむ)。

日本の城郭づくりと、同じような状況だったのでは。

「柱」の中途に、床位置とは関係なく「横材」が入っていますが、これは「飛貫」同様の役割を担っているものと考えられます。

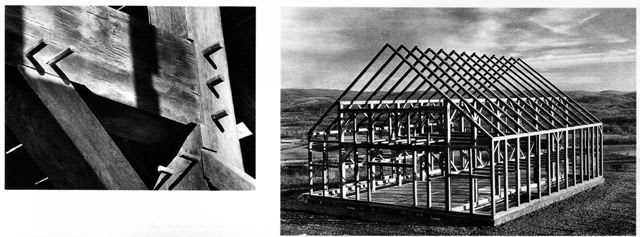

以下は、移築時の建て方の様子です。

1990年代の移築ですから、クレーンが使われています。

先ず、「身廊」:上屋に当たる部分を建てます。両妻、そして中央の列を先行したことが分ります。

柱の外面に打たれている斜材は、「仮筋かい」。

「仮筋かい」は部分的に入れられていますが、本体に入る斜材は、同じ位置に、すべて入れられていることに留意してください。

入れるなら、全部に入れる、これが「斜材」を入れるときの鉄則。

次は、模型の写真のようですが、左が上の写真の段階の、長手方向から見た写真。

右は、軸部が側廊:下屋 aisle まで組み上がった段階。

まわりの景色は、ヨーロッパの風情ではありません。

次は、「仕口」(「枘差し・込み栓」)のクローズアップと合掌まで仕上がった写真です。これも、まるで模型のよう。

側廊側面の「柱」頂部の「斜材」:「方杖」は、両妻位置と中央の「柱」にのみ設けられていますが、「桁」を中央の柱上で継いでいるからのようです。日本では「肘木」を据えるところです。

******************************************************************************************

ここまで、各地域の木造を主とする Aisled Bahn を紹介してきましたが(イタリア・ドロミテの木造を主とする建物群も過日紹介しました)、人びとが考えることは、洋の東西を問わず、地域によらず、同じである、ということを、あらためて強く感じています。

その土地土地の状況において、人びとはそれぞれなりに建物づくりを考える。

しかし、そのとき人びとが考える「構築の原理」は、結局のところ、同じである、ということです。考えてみれば、きわめて当たり前のこと。

そして、今、日本で、「伝統」「伝統工法」・・と騒いでいることが、ますます馬鹿げたことだ、と私には思えてきました。

なぜなら、日本の建物づくりの「構築の原理」もまた、人びとなら必ず至りつく考えにほかならないからです。

「伝統」「伝統工法」と騒ぐ方がたは、それを「原理」という眼で捉えているようには、思えないのです。単なる「形」としてしか捉えていないように思えるのです。

「伝統」とは、形ではない。もちろんファッションではない。その意が、ますます強くなってきました。

このような日本の「特異な状況」は、ここ1世紀足らずの間の一部の人たちの考え方(耐力壁に依存する考え方)によって人為的に為されてきたこと、その結果生じた現象である、これは、今さら言うまでもないでしょう。

この人たちは、耐力壁に依存する考え方の《普及》のために、「普通の人びと」に「事実を知られないよう」に必死になった。その結果、人びとは「事実を知ること」から遠ざけられてきたのです。[文言追加 26日10.36]

なぜそうしたのか?

自らの《「学」の権威を維持するため》である、としてしか私には考えられません。なぜなら、この人たちの論理には「理」がないからです。

このような状況を「普通の」「当たり前の」状態に戻すには、人びとが「事実を知る」こと以外にありません。

広く、一般に「事実」を開示することです。

「事実」を「一部特権者」の下に秘匿しておいてはいけないのです。

普通の、一般の人びとの存在を無視して、《専門家》が専制的に勝手なことをする、そんなことを放置しておいてよいわけがないのです。

《専門家》が勝手なことができないようにする「最良の策」、それは、「皆が事実を知っていること」、これに尽きるのです。

私はそのように思っています。[文言追加 26日10.54]

註 「伝統」「伝統工法」・・と騒ぐことを馬鹿げたことと思うわけを補足します。

法令を「伝統的工法」の仕様が可能になるように改訂せよ、という「要望・要求」がなされています。

たしかに、そうなれば、当面、「伝統的工法」が「可能になるように見えます」。

けれども、建物づくりの「仕様」は、本来、「場面場面で工夫・考案される」ものです。

法令で規定を定めると、どうなるか。

使える「仕様」が規定され、それ以外は不可。「場面場面での工夫・考案」

言い換えれば、工人の「創意・工夫」は禁じられてしまうに等しいのです。

現に、現行の法令規定によって、私たちは苦労しているではありませんか。

「伝統的工法」仕様が可能になったところで、「創意・工夫」が禁じられることに変りはないのです。

それでいいのですか?「自由」が広がった?狭いより広いからいい?・・・

いわゆる「伝統的工法」は、なぜ、一定の体系にまで仕上がったのか。

それは、つまるところ、年月をかけての「醸成」にあります。

しかし、この「醸成」は、工人たちの「場面場面での創意・工夫」がなければ「なされなかった」。

第一、かつて、工人の「創意・工夫」を「規制」するようなことがあったでしょうか。

法令や「指導」で「創意・工夫」を規制することは、

「技術の固定化」「技術の衰退」を結果する、

これは自明の論理ではないでしょうか。

当面の状況の打開にのみ邁進するのは、私には不可解なのです。「姑息」に写るのです。

[註記追加 27日16.56]

******************************************************************************************

今回の最後に、講習会の「案内」をさせていただきます。

下記をご覧ください。

こういう event 案内に徹したHPがあるのを、初めて知りました!

http://www.kenchiku.co.jp/event/detail.php?id=2416

******************************************************************************************

[文言追加 26日10.36、10.54][註記追加 27日16.56]

“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”( Little, Brown and Company 1994年刊)所載の建物紹介は、今回が最後です。

今回は、ヨーロッパから北アメリカに移住した人びとがつくった bahn 。

移住した人びとは、それぞれ、生まれ故郷のつくりかたで建物をこしらえたようです。

そのため、北アメリカには、ヨーロッパ各地域のつくりかたによる建物が、それぞれの入植地にあります。

今回は、同書に載っているオランダの入植者が18世紀に建てた建物。

Deertz bahn とありますが、Deertz の意味が不明です。固有名詞?

当初、Middleburgh(Schoharie Country), New York に建っていたと説明にありますが、この場所も手持ちの地図では見つかりません。末尾の h のないMiddleburg という地名はワシントンの北にありますが、そこは New York 州ではない。 New York 州は、オンタリオ湖の南部一帯。多分そのあたりの平野部にあるようです。

下の写真は、移築のために下見板( weather boards )を剥がした状態。

「差物」を多用した、と言うより、「横材」はすべて「柱」に「差口」で納めている、骨組が見えます。

「差物」「差口」は、前回までに紹介したヨーロッパの例にも多く見られます。

「差物」「差口」は、決して日本の木造建築の特技ではないのです。誰だって、同じことを考えるのです。

その実測図が下図。柱間は6間。平面は、60ft×50ft(18.25m×15.25m)。

ヨーロッパの bahn との大きな違いは、石の上に直かに柱を立てるのではなく、石の上に流した「土台」上に、「枘差し」で柱を立てていること( tenoned into longitudinal timber sills )。

緩い北斜面に建っていたようです。

「土台」が使われた、ということは、入植者たちが建物づくりに習熟した人たちばかりではなかった、ということを示しているのではないでしょうか。

「礎石」の上に直かに「柱」を立てるには、熟練の技を必要としますが(「礎石」の天端をすべて同じ高さに据えられるとはかぎりませんから、「礎石」ごとに「柱」の長さを調節しなければならない)、「土台」を使用すれば、誰にでもできるからです(「土台」を水平に据えることは比較的容易、そうすれば横材が角材なら、「柱」の長さは全部同じですむ)。

日本の城郭づくりと、同じような状況だったのでは。

「柱」の中途に、床位置とは関係なく「横材」が入っていますが、これは「飛貫」同様の役割を担っているものと考えられます。

以下は、移築時の建て方の様子です。

1990年代の移築ですから、クレーンが使われています。

先ず、「身廊」:上屋に当たる部分を建てます。両妻、そして中央の列を先行したことが分ります。

柱の外面に打たれている斜材は、「仮筋かい」。

「仮筋かい」は部分的に入れられていますが、本体に入る斜材は、同じ位置に、すべて入れられていることに留意してください。

入れるなら、全部に入れる、これが「斜材」を入れるときの鉄則。

次は、模型の写真のようですが、左が上の写真の段階の、長手方向から見た写真。

右は、軸部が側廊:下屋 aisle まで組み上がった段階。

まわりの景色は、ヨーロッパの風情ではありません。

次は、「仕口」(「枘差し・込み栓」)のクローズアップと合掌まで仕上がった写真です。これも、まるで模型のよう。

側廊側面の「柱」頂部の「斜材」:「方杖」は、両妻位置と中央の「柱」にのみ設けられていますが、「桁」を中央の柱上で継いでいるからのようです。日本では「肘木」を据えるところです。

******************************************************************************************

ここまで、各地域の木造を主とする Aisled Bahn を紹介してきましたが(イタリア・ドロミテの木造を主とする建物群も過日紹介しました)、人びとが考えることは、洋の東西を問わず、地域によらず、同じである、ということを、あらためて強く感じています。

その土地土地の状況において、人びとはそれぞれなりに建物づくりを考える。

しかし、そのとき人びとが考える「構築の原理」は、結局のところ、同じである、ということです。考えてみれば、きわめて当たり前のこと。

そして、今、日本で、「伝統」「伝統工法」・・と騒いでいることが、ますます馬鹿げたことだ、と私には思えてきました。

なぜなら、日本の建物づくりの「構築の原理」もまた、人びとなら必ず至りつく考えにほかならないからです。

「伝統」「伝統工法」と騒ぐ方がたは、それを「原理」という眼で捉えているようには、思えないのです。単なる「形」としてしか捉えていないように思えるのです。

「伝統」とは、形ではない。もちろんファッションではない。その意が、ますます強くなってきました。

このような日本の「特異な状況」は、ここ1世紀足らずの間の一部の人たちの考え方(耐力壁に依存する考え方)によって人為的に為されてきたこと、その結果生じた現象である、これは、今さら言うまでもないでしょう。

この人たちは、耐力壁に依存する考え方の《普及》のために、「普通の人びと」に「事実を知られないよう」に必死になった。その結果、人びとは「事実を知ること」から遠ざけられてきたのです。[文言追加 26日10.36]

なぜそうしたのか?

自らの《「学」の権威を維持するため》である、としてしか私には考えられません。なぜなら、この人たちの論理には「理」がないからです。

このような状況を「普通の」「当たり前の」状態に戻すには、人びとが「事実を知る」こと以外にありません。

広く、一般に「事実」を開示することです。

「事実」を「一部特権者」の下に秘匿しておいてはいけないのです。

普通の、一般の人びとの存在を無視して、《専門家》が専制的に勝手なことをする、そんなことを放置しておいてよいわけがないのです。

《専門家》が勝手なことができないようにする「最良の策」、それは、「皆が事実を知っていること」、これに尽きるのです。

私はそのように思っています。[文言追加 26日10.54]

註 「伝統」「伝統工法」・・と騒ぐことを馬鹿げたことと思うわけを補足します。

法令を「伝統的工法」の仕様が可能になるように改訂せよ、という「要望・要求」がなされています。

たしかに、そうなれば、当面、「伝統的工法」が「可能になるように見えます」。

けれども、建物づくりの「仕様」は、本来、「場面場面で工夫・考案される」ものです。

法令で規定を定めると、どうなるか。

使える「仕様」が規定され、それ以外は不可。「場面場面での工夫・考案」

言い換えれば、工人の「創意・工夫」は禁じられてしまうに等しいのです。

現に、現行の法令規定によって、私たちは苦労しているではありませんか。

「伝統的工法」仕様が可能になったところで、「創意・工夫」が禁じられることに変りはないのです。

それでいいのですか?「自由」が広がった?狭いより広いからいい?・・・

いわゆる「伝統的工法」は、なぜ、一定の体系にまで仕上がったのか。

それは、つまるところ、年月をかけての「醸成」にあります。

しかし、この「醸成」は、工人たちの「場面場面での創意・工夫」がなければ「なされなかった」。

第一、かつて、工人の「創意・工夫」を「規制」するようなことがあったでしょうか。

法令や「指導」で「創意・工夫」を規制することは、

「技術の固定化」「技術の衰退」を結果する、

これは自明の論理ではないでしょうか。

当面の状況の打開にのみ邁進するのは、私には不可解なのです。「姑息」に写るのです。

[註記追加 27日16.56]

******************************************************************************************

今回の最後に、講習会の「案内」をさせていただきます。

下記をご覧ください。

こういう event 案内に徹したHPがあるのを、初めて知りました!

http://www.kenchiku.co.jp/event/detail.php?id=2416

空気に冬の気配が感じられます。

この10日に近く、以前、「遠野」の「千葉家」の写真を載せた記事に寄られる方が、毎日多くおられます。何かわけがあるのだろうか?

少しばかり締め切り仕事に追われ始めました。というわけで「 BAHN 」の方も「建物・・・・」の方も、一休みさせていただきます。

******************************************************************************************

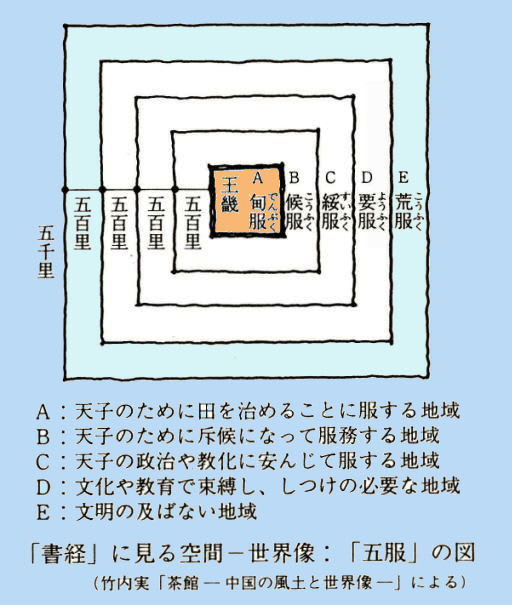

先回紹介の「五服」の図の載っていた「茶館(ちゃかん)」、あらためて読み直しました。

この書物は、雑誌「中国語」に著者 竹内 実氏が連載した文を総集したもの。

A、B二人の対話という形で一貫して書かれているので、「問」が明らかになり、分りやすい。

その中から、「五服」のあたりの部分を、抜粋コピーして、そのまま転載させていただきます。

途中からコピーして編集し直してあります。

これは、中国の「広さ」からはじめ、その「広さ」の中での「世界像」についての対話部分。

その節全部を載せたくなりますが、長くなるので抜粋にします。

この書物は、1974年の発行。

かれこれ40年近くになりますが、ことによると、「時節柄」ぴったりの話かもしれません(この書物、現在も刊行されているかどうかは調べてありません)。

[文言追加 12.25]

先回まで、「私の世界」、すなわち「自分が思うがままに振舞える世界」が、どのように獲得されてゆくか、簡単な例で説明してきました。

このシリーズの第2回(下記)で「・・・うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。しかあれども、うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。ただ用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。・・・」という道元の言葉を紹介しました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/33a09f3a4a0c35a53734ccdb48a370c8

人は常に「空間に在る」のであって、

「人」が一方に在り、他方に「空間」が在る、と考え、その二者の関係を云々するという見かた・考えかたを採ると(これが一般的な近・現代のものの見かた・考えかた)、

出るに出られない落し穴に陥る。

私たちそれぞれの「世界の広さ」は、

一に、「空間に在る私たち」それぞれの「用」「要」に拠って決まる「空間の大きさ・広さ」である、ということです。

私たちが、ある「地域」に詳しくなる、自由に歩き回れるようになるのは、その「地域」が、私たちの「用」「要」と係わりがあるからなのです。

もちろん、その「用」「要」は、暮し・生活にとって不可欠、「それがなければ生きてゆけない」、という局面の場合もありますし、単に「遊興」のための場合もあるでしょう(ただ、「遊興」の場面は、「それがなければ生きてゆけない」という状況が満たされていなければ存在し得ません(「遊興」が先行する、あるいはそれだけしかない《暮し》は、存在しないということです)。

それゆえ、第4回(下記)で紹介した諏訪の宿屋の番頭の「姿」、すなわち、

「見えているからといって知る必要はない、知る必要のあるもの・ことを知ればよいではないか」という生き方の姿が、元来の私たち人間の姿であった、と考えてよいのではないでしょうか。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/bc31d7679162a2ee5a49f2d7e27fa02b

ある頃から、「見えるもの・こと」を「知る」こと、そしてその「量」が、

その人の「知性」であるかのように見なされるようになってしまったのです。

サン・テグジュペリの言葉を借りれば

「・・・おまえが私に示す人間が、なにを知っていようが、

それが私にとってなんの意味があろう?それなら辞書と同じである。」(「城砦」より)

そしてまた、第5回(下記)では、私たちが新たな世界を「獲得する」場面では、自分の「既知の世界」から「未知の世界」に向け、いくつかの「前進基地」を築きながら行動する、ということを、これも簡単な例で見てきました。

では、いかなる「もの・こと」が「前進基地」になるのか、

そして、もしも「前進基地」を築くことができない場合には、

私たちは常に「既知の世界」へと戻らなければならない、そこから出直さなければならない、ということについても簡単に触れました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/419bda1f19b90b3fa13f19d175f38811

けれども、「既知の世界」もまた、かつては「未知の世界」であったはずです。

先験的に「既知の世界」が私たちに備わっているのではありません。それはあくまでも、私たちそれぞれが、自ら「獲得」したもの。

しかし、時折り、この厳然たる事実を忘れがちになります。

「自らで獲得する過程」を省き、「既存の《知識》」を鵜呑みにし、

それでよし、としてしまうのです。

もちろん、「その過程のすべて」を体験することなどできません。

それは、人の歴史のすべてを辿る、経験することに他ならないからです。

どの時代に生きた人も同じだったはずです。

それを補ったのが、私たちそれぞれの「感性」による「想像」です。

今は、「想像」さえ働かすことをしなくなっている、そのように私には思えるのです。

むしろ、「そんな勝手な想像をするな」、

「偉い人の言うことに従え」「偉い人に従っていればいいのだ」、そんな気配さえ感じます。

これまでは、「未知の世界」へ向う場面について考えてきましたが、この現在の「既知の世界」ができあがるまでの過程を逆にたどるとどうなるか。

そこには、これまでの拠りどころとなった多数の「前進基地」が現われ、終には、それ以上逆にたどれない地点に至りつくはずです。

いわば、自らの世界を獲得するための「始源的な拠点、原点」にたどりつく。そこから先には、もう戻るところがない。それゆえに、「始原的」なのです。[文言追加 12.25]

そして、この「始源的な拠点・原点」こそ、人にとっての「住まい」に他ならない、と私は考えています。

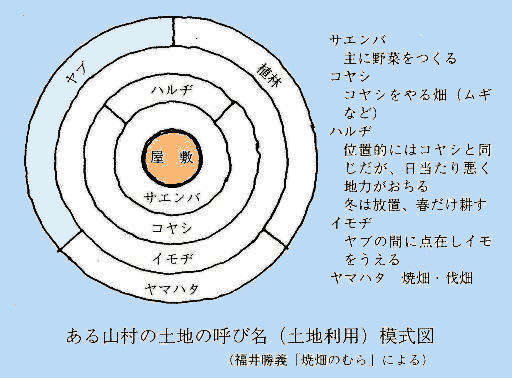

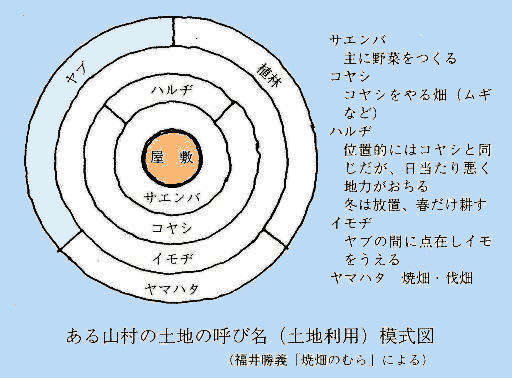

このことをきわめて明瞭に示しているのが下の図です。

これは、大分昔に読んだ福井勝義著「焼畑のむら」(朝日新聞社)に載っていた図で、ある山村の土地の呼び名、そのように呼ばれる土地がどのあたりに在るのかを示した「土地利用の模式図」です。

この図の「屋敷」とは、つまるところ「住まい」です。

かなり前に、「建屋」だけを「住まい」と見なすのは誤解を招く、建屋を含む「屋敷」が「住まい」なのだ、と書きました(下記)。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/96fa99810f1b340e57b5b01db1b38e7b

つまり、「屋敷」とは、そこで人は「まったく自由である」と「思える」一帯・場所のこと。それがすなわち「住まい」。

「屋敷」を中心にした同心円は、「屋敷」:「住まい」からの相対的な遠近:距離を表しているとみてよいでしょう。

この図で、色を着けたところはいわば「未知」の、この場合は「未開」の世界、やや薄い色をかけた場所は、既知ではあるが、あるいは既知になりかけているが、未利用の場所。

この模式図を説明する恰好な一文がありますので、引用します。

・・・・・

農民と土地との関係は、具体的には「地片」の利用の仕方を通して表現される。

土地のもつ形状・地勢・陽の当たり具合・土壌の厚さ・自然の植生といった

土地そのものの自然条件にうまく適合しながら、

住居との距離、家族の労働能力、素質、作目配分などを考えて決まってくるのが 「地片」の利用であり、

土地利用とはそれらの「地片」利用の総括に他ならない。

・・・・・

(安達生恒著「むらの再生」より)

註 ここで定義されている「土地利用」とは、

人びとの、その「在る空間」の認識のしかたに他ならないでしょう。

「自然」もまた「在る空間」の「一側面の状況」なのです。

「自然」のない(欠いた)「在る空間」は存在しない、ということです。

また、ここでいう「土地利用」は、

現在の建築や都市計画の「専門」の方がたが唱える《土地利用》とは、まったく意味が違います。

安達氏は、ここでは、「農民と土地との関係」に限定して述べています。

しかし私は、この「関係」は、

農民に限らず、「人と土地との関係」の「原理」として、一般化してよいのではないか、と考えます。

現在の建築や都市計画の方がたの《土地利用計画》には、

このような意味、

すなわち「土地そのものの自然条件との適合」は視野にありません。

現代の《科学・技術》をもってするならば、そんなことは視野に入れる必要はない、と《信じている》からです。

そして、そのような「土地そのものの自然条件との適合」が視野にない《計画》こそが、

多くの大きな災害の因となっている、と私には思えるからです。

当然、このような「土地利用」に当たっては、最初に、どこに「屋敷」を構えるべきか、考えられているはずです。

もちろん、人は突然、ある場所に天から降ってくるわけではありません。

その「ある場所」に辿りつくまでの過程は深遠です。それゆえ、ここで人類発祥まで遡る気はありません。せいぜい、あるところに人びとが住み着いた、そのあたりから後の話にします。実際、そのあたりからでなければ、私には分りません。

そのあたりについて、昔読んだ書物を挙げます。いずれも、いわば入門書。それぞれには、原本になった学術書があります。なかには絶版もあり、そして今は、さらに深化した書物が出ていると思います。

和辻哲郎著「風土」(岩波書店):これはある意味で古典

玉城哲、旗手勲著「風土・大地と人間の歴史」(平凡社選書):これはすでに紹介

上山春平著「照葉樹林文化」(中公新書)

中尾佐助著「栽培植物と農耕の起源」(岩波新書)

谷泰著「牧夫フランチェスコの一日・イタリア山村生活誌」(NHKブックス)

などなど

「聚落」という語があります。今は「集落」と書くのが普通です。

「聚」「集」は、ともに「集まる」という意味です。

「新漢和辞典」(大修館)によれば

「聚」は、①あつまる(寄りあう、むらがる、ひとつになる、つみかなる )②あつめる(あわせる、そろえる、たくわえる) ③あつまり(つみかさなり、集まった多くの人、なかま) ④たくわえ ⑤むら、さと、多人数集まって住むところ、村落

「集」は、①あつまる、つどう ②あつまり、つどい ③詩文などをあつめたもの ④市場 ⑤とりで ⑥まじる ⑦ととのう ⑧なる(就)、なしとげる ⑨いたる(至) ⑩とまる、とどこおる ⑪やすらか ⑫やわらぐ・・・・

「落」は、①おちる(枯れおちる、高所から低所に急にさがる、おちいる、ぬけおちる、おちぶれる、おとろえる、へる、しずまる、手にはいる、おちつく) ②おとす ③死ぬ ④おちているもの ⑤はじめ ⑥建造物が完成したときこれを祭ること ⑦まがき ⑧さと、むらざと・・・

白川静著「字統」によれば、

「聚」は、元は「(人が)会する意」、この字一字でも「村落」の意となる。

「集」は、元をたどると「鳥が木に群れている形」、そこから「集まる」という意

「落」は、「元の姿を失うこと」「建造物や器物ができ上がったとき、血で清める儀礼」

あるいは「落成」、あるいはまた「旧を捨て新たにする」という意。

これらの語彙の解釈から、「聚落」「集落」とは、

「居所を定めず暮していた人びとが、一定の場所に定着した、落ち着いた、そういう所」

という意味がある、と考えてよいと思います。簡単に言えば「定住」です。

その結果として「聚」「落」の語が、一字だけでも「むら」「さと」の意になった、のではないでしょうか。

英語の「聚落」「集落」に相当する語は settlement です。

この語は、settle の派生語ですが、settle の語の意味を「研究社 新英和中辞典」で調べてみると、どちらかというと「落」の意に近いようです。

そして settlement の語義は、①解決、決定 ②清算、決算 ③植民、移民、開拓 ④定住・・・とあります。この③と④が「聚落」「集落」に対応していることになります。

つまり、人びとの暮しかたの様相は、洋の東西を問わず、同じように捉えられていた、と言ってよいでしょう。

この場合、集まった「人びと」が、どういう人びとか。

「任意に」集まった人びとではありません。「暮しを共にすることに意義を認めている人びと」のはずです。

ですから、通常、「聚落」「集落」という語ではなく、「村」「町」・・という語が用いられますが、本来の意味で言うと、現在の都会の「町」をも「聚落」「集落」という概念に位置付けるのには躊躇いがあります。

では、なぜ人びとは「定住」するようになったか。

言うまでもなく、食物を「栽培」することと関係しています。農耕を発明することで、暮しの安定を図った、と言えばよいのでしょう。

「遊牧」民は「放浪」「浮遊」しているように思われますが、実際は、年間の「行程」は決まっているのだそうです。

この人たちは、家畜たちと行動を共にしますから、一に家畜たちの食料の確保が生活を左右します。

家畜たちの食料、それは草原の草木が主体。

たとえばある場所で春先を過し、その場所の草を食べつくした頃には、次の「放牧地」を目指す・・・、

これを繰り返して春になると最初の場所へ戻ってくる。その頃には、その場所の草は繁っている・・・。

このように、一年を通しての「行程」は一定していると言います。

日本のような、すぐに草が生えてくる、そういう地域ではないところで暮すがゆえの生活スタイル。

言い方を変えれば、その「行程」そのものが彼らの「定住」地なのかもしれません。

しかし、不安定であることはたしか。オアシスへの「定住」が彼らの「願望」なのだそうです。

では、どういう場所が「定住地」:「聚落」「集落」の適地として選ばれるのか。

その「選定」の「原理」は、先に紹介した安達氏の一文と同じと言ってよいでしょう。

ただ、そこに示されているのは、いわば「必要条件」。

私は、そのとき、人びとは、自らの「感性」に基づいた判断も加えているはずだ、と考えます(このことについては、下記で書きました)。

つまり、「必要条件」を充たしたところなら、どこでも「定住地」にした、ということはない、ということです。

毎日気分よく過したいはずだから、気分の悪くなる場所は、できることなら選ばないはずなのです。「毎日気分よく過したい」条件、それを「十分条件」と言いました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/31a97d11acdc29d010ec4d548e7df7b5

けれども、ある場所に長く暮している人びとが、なぜここに住んでいるのか、不可思議に思うときがあってもおかしくはありません。その場所に何代も暮していれば、当然、始原のことは分らなくなる、忘れられます。

そして、それを知りたくなるときが来る。「歴史」への関心です。そうなるときが必ずある。そして、考えてみればみるほど、まさに不思議。だからこそ、天孫降臨説が生まれてもおかしくはないのです。

このような「歴史への関心」は、これも人の「定位」の作業の一と言えるのではないでしょうか。

さて、そうして選定された「定住地」で、人びとは個々の「住まい」を設けることになります。

それは、その定住地を拠点に暮す個々の人びとの「拠点」です。

その一例が、先の「ある山村の土地利用模式図」の中心に構えられた「屋敷」なのです。

しかし、「屋敷」が現われるまでには、特に日本の場合は、時間がかかります。

なぜなら日本は雨が多い。乾燥地域なら、とりあえずは「囲い」さえあればよく、強いて「屋根」はなくてもよい。そしてその「囲い」が「住まい」であり、日本で言えば「屋敷」。日本では、先ず、「囲い」には屋根が必要。「屋根を持った囲い」、それが「家屋」=「住まい」と理解された。

このことについて触れたのが、先の中国西域の住まいを例にして書いたこと(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/96fa99810f1b340e57b5b01db1b38e7b)。

このことは、「屋敷」という語に端的に示されているのではないでしょうか。

「屋」とは古では「屋根」のこと。「屋」を並べることのできる一帯=「屋敷」。当然、自分の「屋」を並べられるのは、自分に任されていると認められる、あるいは、思える、一帯。つまり、自分の「住まい」のこと。

そして、その「住まい」の始原的状態の姿、それが一つ屋根のワンルームだった、ということ、そして、人びとが自分の住まい以外につくる「空間」の姿も、それが原型であった、ということは下記で触れました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4144be4e6c9410282a4cae463e3d42a3

またまた大分長くなってしまいました。

では、「定住地」の、どういうところに「住まい」を設けたのか、なぜワンルームなのか(そして今、なぜ基本がワンルーム、ということが忘れられたのか・・・)、どのように「つくった」のか・・・。これらの点について、次回以降、あらためて考えてみることにします。

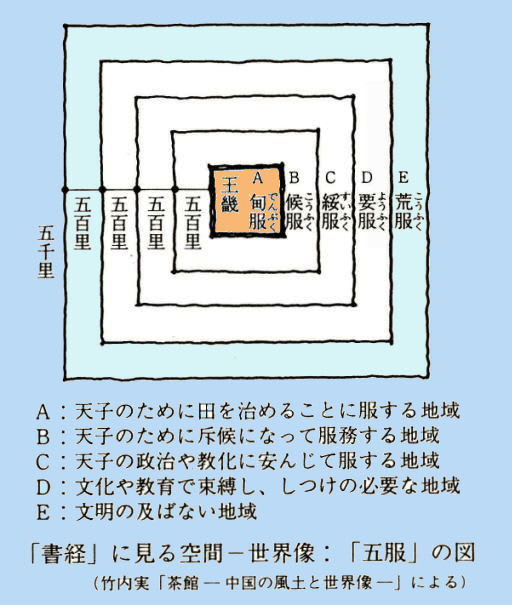

今回の最後に、さきほど掲げた「山村の土地利用模式図」に似た図を紹介します。

これは、古代中国の「書経(しょきょう)」に載っているという「天下」の図です。

天下:世界を、自分を中心に、このように描いていた、あるいは、そのように描くのが「理想」であった、ということのようです。

もちろん、私は「書経」に触れたことはありません。

竹内実氏のエッセイ「茶館―中国の風土と世界像―」(大修館書店)に載っていた「五服九服対照図」を簡略化して描きあらためた図です。

この「方五千里」四方が「天下」。

色を着けた部分が「未知」「未開」の地域、薄い色の一帯は、少し「既知」になりかけている、あるいは取り込もうとしている一帯、と考えられます。

「畿」とは「城」のことですから、「王畿」とは「王城、直轄地」ということになります。

つまり、「住まい」とは、住まいの主の「畿」なのです。

註 「書経」は儒学が規範とする「五経:易経、詩経、書経、礼記、春秋」の一。

「経」とは、いわば「教本」。

先回まで、「私の世界」、すなわち「自分が思うがままに振舞える世界」が、どのように獲得されてゆくか、簡単な例で説明してきました。

このシリーズの第2回(下記)で「・・・うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。しかあれども、うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。ただ用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。・・・」という道元の言葉を紹介しました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/33a09f3a4a0c35a53734ccdb48a370c8

人は常に「空間に在る」のであって、

「人」が一方に在り、他方に「空間」が在る、と考え、その二者の関係を云々するという見かた・考えかたを採ると(これが一般的な近・現代のものの見かた・考えかた)、

出るに出られない落し穴に陥る。

私たちそれぞれの「世界の広さ」は、

一に、「空間に在る私たち」それぞれの「用」「要」に拠って決まる「空間の大きさ・広さ」である、ということです。

私たちが、ある「地域」に詳しくなる、自由に歩き回れるようになるのは、その「地域」が、私たちの「用」「要」と係わりがあるからなのです。

もちろん、その「用」「要」は、暮し・生活にとって不可欠、「それがなければ生きてゆけない」、という局面の場合もありますし、単に「遊興」のための場合もあるでしょう(ただ、「遊興」の場面は、「それがなければ生きてゆけない」という状況が満たされていなければ存在し得ません(「遊興」が先行する、あるいはそれだけしかない《暮し》は、存在しないということです)。

それゆえ、第4回(下記)で紹介した諏訪の宿屋の番頭の「姿」、すなわち、

「見えているからといって知る必要はない、知る必要のあるもの・ことを知ればよいではないか」という生き方の姿が、元来の私たち人間の姿であった、と考えてよいのではないでしょうか。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/bc31d7679162a2ee5a49f2d7e27fa02b

ある頃から、「見えるもの・こと」を「知る」こと、そしてその「量」が、

その人の「知性」であるかのように見なされるようになってしまったのです。

サン・テグジュペリの言葉を借りれば

「・・・おまえが私に示す人間が、なにを知っていようが、

それが私にとってなんの意味があろう?それなら辞書と同じである。」(「城砦」より)

そしてまた、第5回(下記)では、私たちが新たな世界を「獲得する」場面では、自分の「既知の世界」から「未知の世界」に向け、いくつかの「前進基地」を築きながら行動する、ということを、これも簡単な例で見てきました。

では、いかなる「もの・こと」が「前進基地」になるのか、

そして、もしも「前進基地」を築くことができない場合には、

私たちは常に「既知の世界」へと戻らなければならない、そこから出直さなければならない、ということについても簡単に触れました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/419bda1f19b90b3fa13f19d175f38811

けれども、「既知の世界」もまた、かつては「未知の世界」であったはずです。

先験的に「既知の世界」が私たちに備わっているのではありません。それはあくまでも、私たちそれぞれが、自ら「獲得」したもの。

しかし、時折り、この厳然たる事実を忘れがちになります。

「自らで獲得する過程」を省き、「既存の《知識》」を鵜呑みにし、

それでよし、としてしまうのです。

もちろん、「その過程のすべて」を体験することなどできません。

それは、人の歴史のすべてを辿る、経験することに他ならないからです。

どの時代に生きた人も同じだったはずです。

それを補ったのが、私たちそれぞれの「感性」による「想像」です。

今は、「想像」さえ働かすことをしなくなっている、そのように私には思えるのです。

むしろ、「そんな勝手な想像をするな」、

「偉い人の言うことに従え」「偉い人に従っていればいいのだ」、そんな気配さえ感じます。

これまでは、「未知の世界」へ向う場面について考えてきましたが、この現在の「既知の世界」ができあがるまでの過程を逆にたどるとどうなるか。

そこには、これまでの拠りどころとなった多数の「前進基地」が現われ、終には、それ以上逆にたどれない地点に至りつくはずです。

いわば、自らの世界を獲得するための「始源的な拠点、原点」にたどりつく。そこから先には、もう戻るところがない。それゆえに、「始原的」なのです。[文言追加 12.25]

そして、この「始源的な拠点・原点」こそ、人にとっての「住まい」に他ならない、と私は考えています。

このことをきわめて明瞭に示しているのが下の図です。

これは、大分昔に読んだ福井勝義著「焼畑のむら」(朝日新聞社)に載っていた図で、ある山村の土地の呼び名、そのように呼ばれる土地がどのあたりに在るのかを示した「土地利用の模式図」です。

この図の「屋敷」とは、つまるところ「住まい」です。

かなり前に、「建屋」だけを「住まい」と見なすのは誤解を招く、建屋を含む「屋敷」が「住まい」なのだ、と書きました(下記)。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/96fa99810f1b340e57b5b01db1b38e7b

つまり、「屋敷」とは、そこで人は「まったく自由である」と「思える」一帯・場所のこと。それがすなわち「住まい」。

「屋敷」を中心にした同心円は、「屋敷」:「住まい」からの相対的な遠近:距離を表しているとみてよいでしょう。

この図で、色を着けたところはいわば「未知」の、この場合は「未開」の世界、やや薄い色をかけた場所は、既知ではあるが、あるいは既知になりかけているが、未利用の場所。

この模式図を説明する恰好な一文がありますので、引用します。

・・・・・

農民と土地との関係は、具体的には「地片」の利用の仕方を通して表現される。

土地のもつ形状・地勢・陽の当たり具合・土壌の厚さ・自然の植生といった

土地そのものの自然条件にうまく適合しながら、

住居との距離、家族の労働能力、素質、作目配分などを考えて決まってくるのが 「地片」の利用であり、

土地利用とはそれらの「地片」利用の総括に他ならない。

・・・・・

(安達生恒著「むらの再生」より)

註 ここで定義されている「土地利用」とは、

人びとの、その「在る空間」の認識のしかたに他ならないでしょう。

「自然」もまた「在る空間」の「一側面の状況」なのです。

「自然」のない(欠いた)「在る空間」は存在しない、ということです。

また、ここでいう「土地利用」は、

現在の建築や都市計画の「専門」の方がたが唱える《土地利用》とは、まったく意味が違います。

安達氏は、ここでは、「農民と土地との関係」に限定して述べています。

しかし私は、この「関係」は、

農民に限らず、「人と土地との関係」の「原理」として、一般化してよいのではないか、と考えます。

現在の建築や都市計画の方がたの《土地利用計画》には、

このような意味、

すなわち「土地そのものの自然条件との適合」は視野にありません。

現代の《科学・技術》をもってするならば、そんなことは視野に入れる必要はない、と《信じている》からです。

そして、そのような「土地そのものの自然条件との適合」が視野にない《計画》こそが、

多くの大きな災害の因となっている、と私には思えるからです。

当然、このような「土地利用」に当たっては、最初に、どこに「屋敷」を構えるべきか、考えられているはずです。

もちろん、人は突然、ある場所に天から降ってくるわけではありません。

その「ある場所」に辿りつくまでの過程は深遠です。それゆえ、ここで人類発祥まで遡る気はありません。せいぜい、あるところに人びとが住み着いた、そのあたりから後の話にします。実際、そのあたりからでなければ、私には分りません。

そのあたりについて、昔読んだ書物を挙げます。いずれも、いわば入門書。それぞれには、原本になった学術書があります。なかには絶版もあり、そして今は、さらに深化した書物が出ていると思います。

和辻哲郎著「風土」(岩波書店):これはある意味で古典

玉城哲、旗手勲著「風土・大地と人間の歴史」(平凡社選書):これはすでに紹介

上山春平著「照葉樹林文化」(中公新書)

中尾佐助著「栽培植物と農耕の起源」(岩波新書)

谷泰著「牧夫フランチェスコの一日・イタリア山村生活誌」(NHKブックス)

などなど

「聚落」という語があります。今は「集落」と書くのが普通です。

「聚」「集」は、ともに「集まる」という意味です。

「新漢和辞典」(大修館)によれば

「聚」は、①あつまる(寄りあう、むらがる、ひとつになる、つみかなる )②あつめる(あわせる、そろえる、たくわえる) ③あつまり(つみかさなり、集まった多くの人、なかま) ④たくわえ ⑤むら、さと、多人数集まって住むところ、村落

「集」は、①あつまる、つどう ②あつまり、つどい ③詩文などをあつめたもの ④市場 ⑤とりで ⑥まじる ⑦ととのう ⑧なる(就)、なしとげる ⑨いたる(至) ⑩とまる、とどこおる ⑪やすらか ⑫やわらぐ・・・・

「落」は、①おちる(枯れおちる、高所から低所に急にさがる、おちいる、ぬけおちる、おちぶれる、おとろえる、へる、しずまる、手にはいる、おちつく) ②おとす ③死ぬ ④おちているもの ⑤はじめ ⑥建造物が完成したときこれを祭ること ⑦まがき ⑧さと、むらざと・・・

白川静著「字統」によれば、

「聚」は、元は「(人が)会する意」、この字一字でも「村落」の意となる。

「集」は、元をたどると「鳥が木に群れている形」、そこから「集まる」という意

「落」は、「元の姿を失うこと」「建造物や器物ができ上がったとき、血で清める儀礼」

あるいは「落成」、あるいはまた「旧を捨て新たにする」という意。

これらの語彙の解釈から、「聚落」「集落」とは、

「居所を定めず暮していた人びとが、一定の場所に定着した、落ち着いた、そういう所」

という意味がある、と考えてよいと思います。簡単に言えば「定住」です。

その結果として「聚」「落」の語が、一字だけでも「むら」「さと」の意になった、のではないでしょうか。

英語の「聚落」「集落」に相当する語は settlement です。

この語は、settle の派生語ですが、settle の語の意味を「研究社 新英和中辞典」で調べてみると、どちらかというと「落」の意に近いようです。

そして settlement の語義は、①解決、決定 ②清算、決算 ③植民、移民、開拓 ④定住・・・とあります。この③と④が「聚落」「集落」に対応していることになります。

つまり、人びとの暮しかたの様相は、洋の東西を問わず、同じように捉えられていた、と言ってよいでしょう。

この場合、集まった「人びと」が、どういう人びとか。

「任意に」集まった人びとではありません。「暮しを共にすることに意義を認めている人びと」のはずです。

ですから、通常、「聚落」「集落」という語ではなく、「村」「町」・・という語が用いられますが、本来の意味で言うと、現在の都会の「町」をも「聚落」「集落」という概念に位置付けるのには躊躇いがあります。

では、なぜ人びとは「定住」するようになったか。

言うまでもなく、食物を「栽培」することと関係しています。農耕を発明することで、暮しの安定を図った、と言えばよいのでしょう。

「遊牧」民は「放浪」「浮遊」しているように思われますが、実際は、年間の「行程」は決まっているのだそうです。

この人たちは、家畜たちと行動を共にしますから、一に家畜たちの食料の確保が生活を左右します。

家畜たちの食料、それは草原の草木が主体。

たとえばある場所で春先を過し、その場所の草を食べつくした頃には、次の「放牧地」を目指す・・・、

これを繰り返して春になると最初の場所へ戻ってくる。その頃には、その場所の草は繁っている・・・。

このように、一年を通しての「行程」は一定していると言います。

日本のような、すぐに草が生えてくる、そういう地域ではないところで暮すがゆえの生活スタイル。

言い方を変えれば、その「行程」そのものが彼らの「定住」地なのかもしれません。

しかし、不安定であることはたしか。オアシスへの「定住」が彼らの「願望」なのだそうです。

では、どういう場所が「定住地」:「聚落」「集落」の適地として選ばれるのか。

その「選定」の「原理」は、先に紹介した安達氏の一文と同じと言ってよいでしょう。

ただ、そこに示されているのは、いわば「必要条件」。

私は、そのとき、人びとは、自らの「感性」に基づいた判断も加えているはずだ、と考えます(このことについては、下記で書きました)。

つまり、「必要条件」を充たしたところなら、どこでも「定住地」にした、ということはない、ということです。

毎日気分よく過したいはずだから、気分の悪くなる場所は、できることなら選ばないはずなのです。「毎日気分よく過したい」条件、それを「十分条件」と言いました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/31a97d11acdc29d010ec4d548e7df7b5

けれども、ある場所に長く暮している人びとが、なぜここに住んでいるのか、不可思議に思うときがあってもおかしくはありません。その場所に何代も暮していれば、当然、始原のことは分らなくなる、忘れられます。

そして、それを知りたくなるときが来る。「歴史」への関心です。そうなるときが必ずある。そして、考えてみればみるほど、まさに不思議。だからこそ、天孫降臨説が生まれてもおかしくはないのです。

このような「歴史への関心」は、これも人の「定位」の作業の一と言えるのではないでしょうか。

さて、そうして選定された「定住地」で、人びとは個々の「住まい」を設けることになります。

それは、その定住地を拠点に暮す個々の人びとの「拠点」です。

その一例が、先の「ある山村の土地利用模式図」の中心に構えられた「屋敷」なのです。

しかし、「屋敷」が現われるまでには、特に日本の場合は、時間がかかります。

なぜなら日本は雨が多い。乾燥地域なら、とりあえずは「囲い」さえあればよく、強いて「屋根」はなくてもよい。そしてその「囲い」が「住まい」であり、日本で言えば「屋敷」。日本では、先ず、「囲い」には屋根が必要。「屋根を持った囲い」、それが「家屋」=「住まい」と理解された。

このことについて触れたのが、先の中国西域の住まいを例にして書いたこと(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/96fa99810f1b340e57b5b01db1b38e7b)。

このことは、「屋敷」という語に端的に示されているのではないでしょうか。

「屋」とは古では「屋根」のこと。「屋」を並べることのできる一帯=「屋敷」。当然、自分の「屋」を並べられるのは、自分に任されていると認められる、あるいは、思える、一帯。つまり、自分の「住まい」のこと。

そして、その「住まい」の始原的状態の姿、それが一つ屋根のワンルームだった、ということ、そして、人びとが自分の住まい以外につくる「空間」の姿も、それが原型であった、ということは下記で触れました。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4144be4e6c9410282a4cae463e3d42a3

またまた大分長くなってしまいました。

では、「定住地」の、どういうところに「住まい」を設けたのか、なぜワンルームなのか(そして今、なぜ基本がワンルーム、ということが忘れられたのか・・・)、どのように「つくった」のか・・・。これらの点について、次回以降、あらためて考えてみることにします。

今回の最後に、さきほど掲げた「山村の土地利用模式図」に似た図を紹介します。

これは、古代中国の「書経(しょきょう)」に載っているという「天下」の図です。

天下:世界を、自分を中心に、このように描いていた、あるいは、そのように描くのが「理想」であった、ということのようです。

もちろん、私は「書経」に触れたことはありません。

竹内実氏のエッセイ「茶館―中国の風土と世界像―」(大修館書店)に載っていた「五服九服対照図」を簡略化して描きあらためた図です。

この「方五千里」四方が「天下」。

色を着けた部分が「未知」「未開」の地域、薄い色の一帯は、少し「既知」になりかけている、あるいは取り込もうとしている一帯、と考えられます。

「畿」とは「城」のことですから、「王畿」とは「王城、直轄地」ということになります。

つまり、「住まい」とは、住まいの主の「畿」なのです。

註 「書経」は儒学が規範とする「五経:易経、詩経、書経、礼記、春秋」の一。

「経」とは、いわば「教本」。

“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”( Little, Brown and Company 1994年刊)所載の建物紹介を続けます。

今回は、イギリス WILTSHIRE 州 BRADFORD-on-AVON にある事例。

BRADFORD という町はイギリス中部にもありますが、 WILTSHIRE 州は、辞書によるとイギリス南部の地域とあります。したがって、中部の町ではない。

BRADFORD-on-AVON の on-AVON は、地図を見ると AVON 川というのがありますから、多分、その川沿いの BRADFORD という意味と解釈し(日本の飛騨・高山、常陸・太田などというのと同じ)、下にそのあたりの地図を載せました(この地図には WILTSHIRE 州という名は載っていません)。

AVON 川には傍線を振り、その流域の地域を円で囲んであります。あくまでも推定です。

説明によると、tithe bahn とあります。tithe とは「十分の一税」のこと。それで納められた穀物を収納しておく納屋だそうです。

当時、農民は、収穫の「十分の一」を、その地の領主に「物納」していたようです。

この建物には、aisle 「側廊」:「下屋」がありません。

柱間が14間。平面の大きさは167.5ft(51m)×30.25ft(9m)。

壁部分を石積みでつくり、小屋は「木造アーチ梁」。

石の壁の高さは、梁行が30ftから推定して、16~7ftはありそうです。約 5m。

一個の石の幅が 1ft:約 1尺はありそうですから、壁厚はおそらく 2ft:約 2尺≒60cmはあると思われます(石の厚さ:高さは、0.8~1ft程度のようです)。

下は側面に設けられる出入口部分。

石壁と木造小屋組との取合いがよく分ります。

石壁上に「枕」になる木材(「枕木」)を据え(断面は石の断面に相当)、「束柱」を立て「垂木」を受けています。

木造のアーチ梁は、石壁の中途で、壁に「枕木」を埋め、そこで受けています。

小屋を「枕木」で受ける方法は、地域によらず組積造に共通する方法で、小屋が鉄骨になっても採られています(旧信越線「横川」の煉瓦造変電所や喜多方の煉瓦蔵も同じ方法です)。

以前に、日本の古代の寺院建築で用いられた「頭貫」は、「組積造」に「起源」があるのではないか、と書きましたが、この写真の出入口の上を飛んでいる「枕木」の様子を見ると、その推定は間違いないだろう、と思えてきます(中国の木造建築は、元来、組積造と木造のハイブリッド、そこで生まれた木造技法がそのまま日本に伝わった)。

小屋のアーチ梁の詳細が下の写真です。なお、部材の名称は、私が仮に(勝手に)付けた名称です。

アーチの形状は、両側の壁から出た「方杖」が受ける「登り梁」と、それが受ける「微妙に湾曲した陸梁(ろくばり)」、そして「登り梁」と「陸梁」との鈍角部に設けられる「微妙に湾曲した斜め材:火打ち」によって構成されます。

日本では一般に、このような斜め材を「火打ち」と呼んでいます。

火打石を使っていた頃、打ち付ける金物が三角形をしていたことから、

「斜め」を称して「火打ち」と呼ぶようになったそうです。

工人仲間の符丁だったのではないでしょうか。(「日本建築辞彙」より)

「火打ち」が「陸梁」「登り梁」に接する部分は、全長にわたって「枘(ほぞ)」をつくりだし、陸梁に彫られた「枘穴」にかませ、「込み栓」打ちにしてあるようです。

さらに、この「登り梁」は、1本で伸びるのではなく、その上部は、先の「陸梁」の上に新たに置かれています。あるいは、先の「登り梁」などで構成された小屋の上に、新たにAの字型の小屋を組んだ、と言ってもよいかもしれません。

いずれにしろ、このような方策は、まさに、広葉樹ゆえの仕事です。

次は、全体の形は似ていますが、壁部も含めてすべて木造の事例です。

この建物は、イギリス南西部の WORCETERSHIRE 州(ウスターシャー州)にある14世紀に建てられた柱間10間、平面が100ft(30.5m)×27ft(8.25m)、この地域最大の cruck bahn 、と説明にあります。

先の地図の上部、バーミンガムの南西にウスター: WORCETER という町があります。そのあたりが WORCETERSHIRE 州だろうと思われます。なお、WORCETER は WORCETER SAUCE :ウスター・ソース発祥の地とのこと。

cruck bahn の cruck とは、「中世の建物の土台から屋根の頂まで延びて屋根を支える湾曲した一対の大角材の一」とのこと(研究社「新英和中辞典」による)。

この建物の場合、角材の寸法は、土台に接する位置で、20in(51cm)×14in(35.5cm)の1本もの。たしかに巨大な木材です。当然広葉樹です。

cruck という「特殊な」語彙が存在することから考えると、中世のイギリスには、このようなつくりの建物が、当たり前のようにあったのではないか、と思われます。

壁は下部が煉瓦を充填した真壁。外部は、大壁になっているように見えます(煉瓦2枚あるいは3枚積み)。上部は板張りのようです。

ただ、外観の写真がないので、いずれも詳細は不明です。

今回の最後に、“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”に載っている中世イギリス(14~15世紀)の収穫風景(麦の収穫と思われます)の絵を、まとめて紹介します。

このような立派な納屋はありませんでしたが、この風景は、馬を牛に代えれば、私が子どもの頃に目にした風景そのものです。

砂利道の坂を行く牛車を、学校の行き帰りに、よく押したものです。

その道は、今の環状8号線。今から60年ほど前の話です。

私の家の隣は地付きの農家。茅葺の家の前庭で、麦秋の季節、梅雨の晴れ間を縫って、この絵と同じ方法で脱穀をしていました。

こういう工夫も、地域によらず同じなのです。

日本はイギリスから学んだのだ、などと思わないでください!

私が見たのは、回転する部分がもう少し大きかった(長かった)ように思います。

これが、ぎーこ・ぎーこと唸る足踏みの脱穀機に代るのはしばらく後になってからのこと。

ものすごく印象に残っているのは、作業終了後、あたりの地面には一粒も麦が散らばっていなかったこと。今は、コンバインが去った田んぼには、かなりの籾が散らばっています!

今回は、イギリス WILTSHIRE 州 BRADFORD-on-AVON にある事例。

BRADFORD という町はイギリス中部にもありますが、 WILTSHIRE 州は、辞書によるとイギリス南部の地域とあります。したがって、中部の町ではない。

BRADFORD-on-AVON の on-AVON は、地図を見ると AVON 川というのがありますから、多分、その川沿いの BRADFORD という意味と解釈し(日本の飛騨・高山、常陸・太田などというのと同じ)、下にそのあたりの地図を載せました(この地図には WILTSHIRE 州という名は載っていません)。

AVON 川には傍線を振り、その流域の地域を円で囲んであります。あくまでも推定です。

説明によると、tithe bahn とあります。tithe とは「十分の一税」のこと。それで納められた穀物を収納しておく納屋だそうです。

当時、農民は、収穫の「十分の一」を、その地の領主に「物納」していたようです。

この建物には、aisle 「側廊」:「下屋」がありません。

柱間が14間。平面の大きさは167.5ft(51m)×30.25ft(9m)。

壁部分を石積みでつくり、小屋は「木造アーチ梁」。

石の壁の高さは、梁行が30ftから推定して、16~7ftはありそうです。約 5m。

一個の石の幅が 1ft:約 1尺はありそうですから、壁厚はおそらく 2ft:約 2尺≒60cmはあると思われます(石の厚さ:高さは、0.8~1ft程度のようです)。

下は側面に設けられる出入口部分。

石壁と木造小屋組との取合いがよく分ります。

石壁上に「枕」になる木材(「枕木」)を据え(断面は石の断面に相当)、「束柱」を立て「垂木」を受けています。

木造のアーチ梁は、石壁の中途で、壁に「枕木」を埋め、そこで受けています。

小屋を「枕木」で受ける方法は、地域によらず組積造に共通する方法で、小屋が鉄骨になっても採られています(旧信越線「横川」の煉瓦造変電所や喜多方の煉瓦蔵も同じ方法です)。

以前に、日本の古代の寺院建築で用いられた「頭貫」は、「組積造」に「起源」があるのではないか、と書きましたが、この写真の出入口の上を飛んでいる「枕木」の様子を見ると、その推定は間違いないだろう、と思えてきます(中国の木造建築は、元来、組積造と木造のハイブリッド、そこで生まれた木造技法がそのまま日本に伝わった)。

小屋のアーチ梁の詳細が下の写真です。なお、部材の名称は、私が仮に(勝手に)付けた名称です。

アーチの形状は、両側の壁から出た「方杖」が受ける「登り梁」と、それが受ける「微妙に湾曲した陸梁(ろくばり)」、そして「登り梁」と「陸梁」との鈍角部に設けられる「微妙に湾曲した斜め材:火打ち」によって構成されます。

日本では一般に、このような斜め材を「火打ち」と呼んでいます。

火打石を使っていた頃、打ち付ける金物が三角形をしていたことから、

「斜め」を称して「火打ち」と呼ぶようになったそうです。

工人仲間の符丁だったのではないでしょうか。(「日本建築辞彙」より)

「火打ち」が「陸梁」「登り梁」に接する部分は、全長にわたって「枘(ほぞ)」をつくりだし、陸梁に彫られた「枘穴」にかませ、「込み栓」打ちにしてあるようです。

さらに、この「登り梁」は、1本で伸びるのではなく、その上部は、先の「陸梁」の上に新たに置かれています。あるいは、先の「登り梁」などで構成された小屋の上に、新たにAの字型の小屋を組んだ、と言ってもよいかもしれません。

いずれにしろ、このような方策は、まさに、広葉樹ゆえの仕事です。

次は、全体の形は似ていますが、壁部も含めてすべて木造の事例です。

この建物は、イギリス南西部の WORCETERSHIRE 州(ウスターシャー州)にある14世紀に建てられた柱間10間、平面が100ft(30.5m)×27ft(8.25m)、この地域最大の cruck bahn 、と説明にあります。

先の地図の上部、バーミンガムの南西にウスター: WORCETER という町があります。そのあたりが WORCETERSHIRE 州だろうと思われます。なお、WORCETER は WORCETER SAUCE :ウスター・ソース発祥の地とのこと。

cruck bahn の cruck とは、「中世の建物の土台から屋根の頂まで延びて屋根を支える湾曲した一対の大角材の一」とのこと(研究社「新英和中辞典」による)。

この建物の場合、角材の寸法は、土台に接する位置で、20in(51cm)×14in(35.5cm)の1本もの。たしかに巨大な木材です。当然広葉樹です。

cruck という「特殊な」語彙が存在することから考えると、中世のイギリスには、このようなつくりの建物が、当たり前のようにあったのではないか、と思われます。

壁は下部が煉瓦を充填した真壁。外部は、大壁になっているように見えます(煉瓦2枚あるいは3枚積み)。上部は板張りのようです。

ただ、外観の写真がないので、いずれも詳細は不明です。

今回の最後に、“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”に載っている中世イギリス(14~15世紀)の収穫風景(麦の収穫と思われます)の絵を、まとめて紹介します。

このような立派な納屋はありませんでしたが、この風景は、馬を牛に代えれば、私が子どもの頃に目にした風景そのものです。

砂利道の坂を行く牛車を、学校の行き帰りに、よく押したものです。

その道は、今の環状8号線。今から60年ほど前の話です。

私の家の隣は地付きの農家。茅葺の家の前庭で、麦秋の季節、梅雨の晴れ間を縫って、この絵と同じ方法で脱穀をしていました。

こういう工夫も、地域によらず同じなのです。

日本はイギリスから学んだのだ、などと思わないでください!

私が見たのは、回転する部分がもう少し大きかった(長かった)ように思います。

これが、ぎーこ・ぎーこと唸る足踏みの脱穀機に代るのはしばらく後になってからのこと。

ものすごく印象に残っているのは、作業終了後、あたりの地面には一粒も麦が散らばっていなかったこと。今は、コンバインが去った田んぼには、かなりの籾が散らばっています!

[文言訂正 15.20][文言追加 15.33]

◇「勘違い」・・・・「勘」による判断は誤まりか?

たとえば「東海道線」。知らない人はまずいない太平洋沿岸沿いに関東:東京(駅)と関西:神戸(駅)を結ぶ鉄道幹線。

では、西、つまり神戸方を向いて、東京駅の右手側、左手側は、方位で言うとどちらを向いているか?

同じく名古屋駅の右手側、左手側は?

多分、東京駅、名古屋駅を日常的に使っている人は、正しく方位を言い当てることができるでしょう。

私の場合、東京駅はある程度使うことが多いので、右手すなわち丸の内側が西、八重洲側は東にあたることは分る(ただ、八重洲側が大きく変った今は、多分駅構内では迷子になる)。

しかし、私は名古屋駅は日常的には使いません。名古屋市内も知りません。

一度、所用で名古屋を訪れたときのこと、用事まで時間があったので、街中を歩いて見る気になり、右手側の改札を出た。右手側に出たのは、街の中心はその方向であるらしいことが案内板で分ったから(案内板には、方位は示されていなかった)。

私はてっきり右手側の改札口は「北を向いている」と「理解」し(つまり、北側に出たと「理解」し)、それを「手がかり」に「適当に」歩いた。

多分、そっちに行けば名古屋城があるはずだ・・という程度。そう判断したのは、名古屋の北部に城があることは「何となく知っていた」からです。

けれども、しばらく歩いても、城は見えない。しかも、電柱に貼り付けてある地名表示も何となくおかしい。「〇〇東」などと地名に書かれている方位が、私の「理解」と喰い違うのです。

そうこうしているうちに、しばらくして、私は北に向って歩いているのではなく、東に向いていることに気付きました。

そうなると出直し。

そのときの出直し地点は、駅。途中に、先回触れた「前進基地」を築けていなかったからです。そのときの名古屋の街筋は、私にとって「のっぺらぼう」な街だったわけ。

駅に戻り、そこであらためて案内地図を見やり、東海道線は、名古屋では南から入ってきて北に抜け、岐阜に至ることに気付いたのです。

では、なぜ、私は「右手は北だ」と思い込んでしまったのでしょうか。

もちろん、日本列島の姿・形は、あらかた頭に入ってはいます。

ただ、鉄道の位置まで、その路線の曲折まで、頭に入っているわけではなく、大雑把に、東海道線は、その日本列島の「東西を結ぶ」鉄道、という程度の「理解」が頭にあるだけだったのです。

それは、たとえば、東北線は、東京と列島北端を「南北に結ぶ」鉄道、という「理解」と同じです。

そして、この「理解」が、私が方位・方向を取り違えてしまった原因なのです。東西に走る鉄道で、西に向って右側は北である、という「論理」による「理解」。

では、この私の「理解」は、間違っているのでしょうか。

その当否は一概には言うことはできないのです。

簡単に言えば、正しくもあり、正しくもない、のです。

つまり、非常に大きな捉えかたをするならば「右手は北」と見なすことは「正しい」、「間違っていない」。

けれども、詳細に見れば「正しくない」、「間違っている」。[文言訂正 15.20]

逆に言えば、ものごとの「理解」は、局面に応じて異なって当然、ということになります。

そして、これがきわめて大事なことだ、と私は思うのですが、

このように、私たちは、「新たなもの・こと」に当面したとき、常に、その「新たなもの・こと」について、「勝手な」「想像」を描きつつ「行動する」のです。

そして、その「想像」は、「事前に得ている各種の情報:データ」が基になっているのです。

ただし、その「事前に得ている各種の情報:データ」は、「当該の『新たなもの・こと』についてのものではない」ことに、留意しなければなりません。

では、それは何だ?

それは、私が、その「新たなもの・こと」に当面するまでの「多様な経験」からの「類推」にほかなりません。

「事前に得ている・・」とは、そういう意味であって、「新たなもの・こと」についての案内書などで知った、あるいは人から聞いた、という類の情報・データのことではありません。

ときには、「案内書」を見て、それに従い行動することもありますが、

そのときでさえ、

「案内書」から得ているものが、私の中に「姿」をもって捉えられているわけではありません。

私が私の中に描く「姿」は、それさえも「想像」の成せるものなのです。

「案内書」の中には、ときには「写真」もあるかもしれません。

しかし「写真」と「実際」を比定するためには、そこでも「想像」が必要になります。

第一、そのように「案内書」と首っ引きで街を歩くとき、それは自分の目で街を観ているのではなく、

「案内書を懸命になって比定している」に過ぎないのです。つまり、

「案内書」が、事実に合っているか、を確かめているようなもの。

それにいかほどの意味があるでしょうか?

それでは、(自分の目で)「街を観ていない」、ということ。

私は、かねてから、何かを見に行くときは、最初は案内書を持っていてもいいが、

二度目以降は見ない方がよい、と言ってきました。

カメラも持たない方がよい、カメラを持っていっても、

カメラを構えるのは、最後にすべきだ、とも言ってきました。

これも同じようなこと。

「自分の目でものを観る」ための必須条件。

つまり、「多様な経験」すなわち「経験の積み重ね」により、私たちは、自らの中に、「ものの見方」を「養っている」「培っている」のです。そしてそれが、一つの「想像」として結果するのです。私はそのように考えています。

それをして、「事実」と喰いちがっているがゆえに間違った「想像」だ、と言ってその「想像」を否定、批判するのは、それこそ『間違い』です。「想像するということ」を否定してはならないのです。

別の言い方をします。

「想像して描いたもの」、それは「仮説」と言ってもよい。

「仮説」を「もの・こと」:実際の事象、現象と付き合わす。事実・現象と食い違う。

「仮説」が妥当でなかった。だからと言って「仮説を立てること」を否定してはならない、ということです。

別の例を出します。

人にもよるとは思いますが、次のような経験はありませんか?

ある土地に出向いて、宿泊先に到着したのは、夜になっていた。疲れていたので、部屋に着いて早々に寝付いた。

翌朝、朝日が差し込んでいたので、カーテンを開けて外を見た。そしてそこに、「想像外の風景」を見た。

なにが「想像外」か。

前夜、部屋の窓の外には、「かくかくしかじかの風景」が広がっている、たとえば山が見える、あるいは海が見える・・・はずだ、と「思い込んでいた」からです。

私の場合、窓の外に、建物の裏手の雑然とした場所が目の前にあって驚いたり、あるいは海だと思っていたのに山側でびっくりした・・など、かなりの数の「想像外」を経験しています。

このときの私の「事実と符合しない」「勝手な」「想像」は、それはすなわち、すでに触れてきた「そのときの私の『定位』作業」にほかなりません。

もしも、翌日、カーテンを開けることなく部屋を出て、帰途についたならば、私の中には、「部屋の位置」についての「間違った理解」がそのまま残っているはずです。しかし、それは、翌日の行動に何らの差し障りにもならない。その日はその日で、「新たな想像」で一日を過ごすのです。

そして、もしもその地に長く居ついて仕事をするような場合には、私は、その「間違い」を徐々に修正し「事実」に近づくことになるはずです。

これが先回触れた「私の世界」が「点から線、そして面」へと広がってゆく過程にほかなりません。

この場合もまた、私の「間違った理解」「間違った想像」を理由に、「想像すること」自体を否定してはならないのです。

これは、「『思う』こと」と「思う『こと』」とを混同してはならない、ということです。『こと』が事実に合わなくても、それを『思う』ことを否定してはならないのです。

ところが、ものの見事に、「方位」まで「正しく」指摘できる「特技」のあるかたもいます。

以前このブログで紹介した「小坂鉱山」について調べた和泉恭子氏は、その特技の持ち主でした。

どこに行っても、ちゃんと、こっちが北、と言えるのです。

彼女は日本有数の世界に通用するパラグライダー選手だった。

それを可能にしたのも、この「特技」だったのかもしれません。

残念ながら、1998年、32歳で不慮のパラグライダー事故で急逝。

以上書いてきたことは、私たちが日常的に行なっている「定位作業」の実相の一つです。

そして、私たちの「定位作業」は、私たちの目にする、あるいは遭遇する「もの・こと」を基にしての私たちの「想像」に依拠しているのです。

この「想像」は、別の言葉で言えば、「勘」というものだ、と私は考えています。あるいは「直観」と言ってもよい。

つまり、私たちは、日常的に、意識はしていませんが、「勘」あるいは「直観」を働かせて行動している、別の言い方をすれば、「仮説」を立てつつ行動している、ということができるのです。

「勘」や「直観」は、多くの現代の《科学的であろうとする》人びとが、《非科学的》として「忌み嫌う」語・概念です。

「仮説」と言うと、《科学的であろうとする》人びとでも、さすがに文句をつける人はいないでしょう。

ただし、「仮説」でなく、「事実」に基づいて行動せよ、と言うかもしれませんが・・・!

では、「事実」は、どのようにして認識されるのか?「分る」のか?

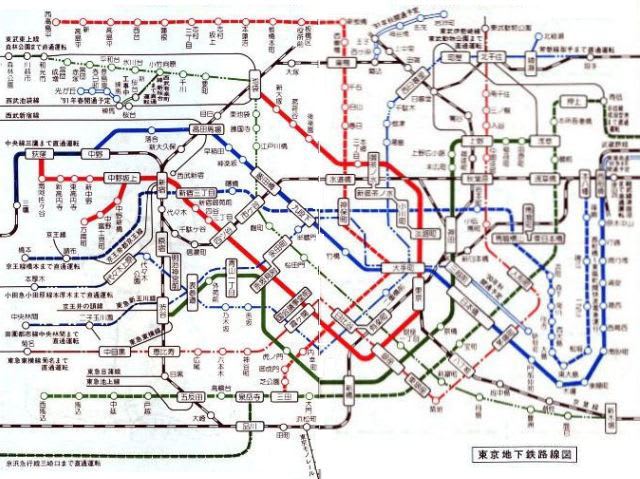

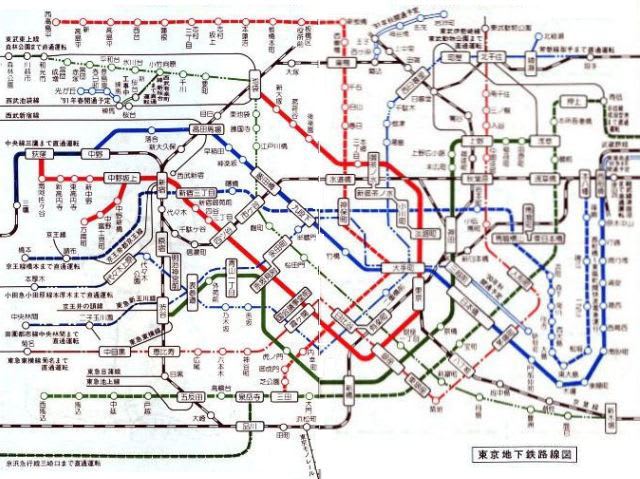

下の図は、1990年代、駅や車内でよく見かけた東京の地下鉄路線図です(今は別の表記の図になっているようです)。

この図は「日本地図センター」発行の1991年の手帳に載っていたもの。

駅や車内で見たのと少し違うようにも思えるのですが、類似のもので手許にあったのはこれだけだった・・(当時のJTBの「時刻表」にもあったと思いますが、手許にはない)。

これは、元はロンドン地下鉄かイギリス国鉄の路線図を模倣したものであったように記憶しています。

要は、複雑な路線網を、横線、縦線、そして45度(135度)に振れた線で構成されるグリッド上に整理して表記しようとした「グラフィックデザイン」の「成果」。それはそれで見事な成果です。

記憶では、ここに掲載の図よりも、もっと図柄は綺麗で格好よかったように思います。

しかし、「図柄が綺麗である、格好よい」ことと「分りやすさ」は、必ずしも一致しないのです。

さらに言えば、綺麗に「整理する」ことは、必ずしも「分りやすくなる」ことにはならないのです。

そもそも、「路線図」は何のためにあるのでしょうか。

言うまでもなく、それは「案内」のためです。

では、「案内」は、誰への「案内」か?

それは、「知らない人」への「案内」。「知っている」人は「案内」不要。

それでは「案内」とは何か?

それは、「ある人」が「ある所」に行こうとしている、それを「支援する」ことです。

当然、その「ある人」は、「ある所」に「初めて行こうとしている人」です。

「ある所」へ一度でも行ったことのある人には、「案内は必要ではない」からです。多少迷うことはあるかもしれませんが、何とかなるはずだからです。

では、「初めて行こうとしている人」は、何を支援して欲しいのでしょうか。

それは、自らの「定位」のために、自らの「想像」「勘」を働かせるにあたって「効果のある」支援です。

たとえば、駅を出たらどちらに向いているか、それが「事実に即して知らされる」、そういうことが分ることです。改札を出て、方向が間違っていないか、ということです。

先に掲げた「路線図」は、その援けになるでしょうか?

残念ながら、支援の足しにはなりません。

例えば、「上野」駅。この図では、東京から上野に向ったとき、右手は「南」になる。この図を見た人は、上野駅の右手は南側だ、と思ってしまってもおかしくない。しかし、実際は、右手は東側なのです。

そう思い込んだ人が、自らの「理解」を訂正するには、私が名古屋で駅に戻ったように「出直し」が必要になるはずです。そしてその因は、この「路線図」。

つまり、この路線図は、「誤まった」「情報」を伝えてしまうのです。

他の駅についても、多分、多くの「誤解」を「伝えて」いるはずです。

結論を言えば、この「路線図」は、「必要とする案内」には、なっていない、のです。

なぜそうなるか。

その原因は、「横線、縦線、そして45度(135度)に振れた線で構成されるグリッド」に整理することに「熱中した」あまり、「実際の位置関係を無視してしまった」こと、にあるのです。

と言って、私は、このグラフィックデザインを間違っているとして批難しているわけではないのです。

なぜなら、この図を作成したデザイナーも、先回の「建物をつくるとはどういうことか-5 の追補・・・・設計者が陥る落し穴」で触れた「落し穴」に落ちただけに過ぎないのです。

このような図に整理するには、いわば徹底的に各路線を頭に叩き込まなければできません。それは大変な作業です。

ところが、全体を徹底的に頭に叩き込む作業に没頭しているとき、図の目的を忘れてしまう、別の言い方をすれば、いつの間にか「適確に整理すること」に目が移ってしまっている、からなのです。

それは、建物の設計者が、全体を俯瞰した絵:「平面」のスケッチを描いているうちに、初めてその建物に接する人も、設計者と同じように全貌が分る、と思い込んでしまうのと同じです。

地下鉄をふだん使い慣れている人は、路線図を見ないはずです。

もし見るとすると、乗ったことのない路線に乗ることが生じたとき(たとえば、何かの会の案内に、乗ったことのない路線の〇〇駅で下車、とあるようなとき)、自分のふだん使っている路線から、どう乗り換えたらよいか知る、そういった場合のはずです。

そのとき、「自分のふだん使っている路線」は、自分の定位の「前進基地」になるわけです。

問題は、初めて乗る場合なのです。つまり、「おのぼりさん」相手の場合。

これがきわめて難しい。特に地下鉄は難しい。路線そのものが「目に見えない」からです。これが、地上の鉄道なら、もう少し何とかなる。

かつて、東京はもちろん大きな都市には路面電車、いわゆる市電が走っていました。東京や京都の場合、まさに四通八達。大体、どこへでも市電で行けた。

これがきわめて分りやすかった。

ところが、市電がバスに代替されてから、代替バスが同じ行程を通っているにもかかわらず、まったく分らなくなったのを覚えています。外には、以前と変らぬ風景が見えている、しかし、どこを通過中なのか、「見えなくなった」のです。

いったい、市電のときは、何を見ていたのか。

風景だけではなく、「線路」を見ていたのです。

詳しく言えば、道路上に敷設されているレールを基に、頭の中に「路線図」が描かれていたのです。その「路線図」は、「レールのある街路風景」と言った方がよいかもしれません。自分の乗った市電の「航跡」が、「レール」として、いつまでも消えずに残っているのです。

乗り換えの停留所なども、そこには描かれている。だから、どこそこに行くには、あれに乗って、どこそこであれに乗り換える、・・・といったことが即座に「目に浮かんだ」のです。

残念ながら、バスでは、こうはゆかないのです。「航跡」が残らない、見えないからです。

地下鉄に於いてはますます分らない、それがあたりまえ。だから案内もまた難しいのです。

最近の地下鉄案内をネットで確認してみました。だいぶ変っていましたが、それでも「おのぼりさん」の目でみると、やはり分りにくい。

案内図としての「地下鉄路線図」は、グラフィックデザイナーにとって、いわば「永遠の課題」なのかもしれません。

ちなみに、私は初めて訪れる場所に行くときは、極力「航跡の見える乗り物」を使うことにしています。

「安心して」いられるからです。

初めての人を案内するときも同じです。どんなに地下鉄の方が早くても、「見える乗り物」の方が、

その人の中に、「確実なデータ」が残るだろうと思うからです。

さて、ここまでくだくだと書いてきたのは、

私たちは常に自らの「定位」を行なうことによって行動を維持している、

そして、

その「定位」は、先ず以って私たちの「勘」によって為されているのだ、という重大な事実を確認しておきたい、そのためでした。

今、私たちは「勘」あるいは「直観」を馬鹿にしている気配があります。

多分それは、「この科学の時代に『勘』だなんて」という non scientific な考え方が広く流布しているからだ、と思えます。

先に書きましたが、「勘」とは「想像すること」であり、硬い表現で言えば「仮説を立てること」に他なりません。

裏返して言えば、「仮説」は「想像」しなければ生まれず、「想像」は、私たちの内に蓄積された経験を基にした「勘」「直観」に拠る以外にないのです。

残念ながら、私たちは、「想像すること」に臆病になっている、それぞれが備え持った「勘」を封じ込めようとしている、そのように私は思います。

このような話が、なぜ「建物をつくること」と関係あるのか、と問われる方もおられるでしょう。

しかし、ここまで書いてきたことのなかに、なぜ係わらなければならないか、その理由のいくつかは、すでに示されているはずです。

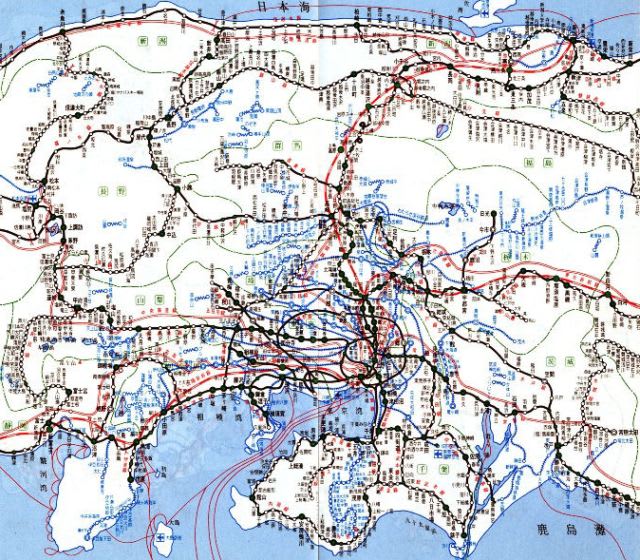

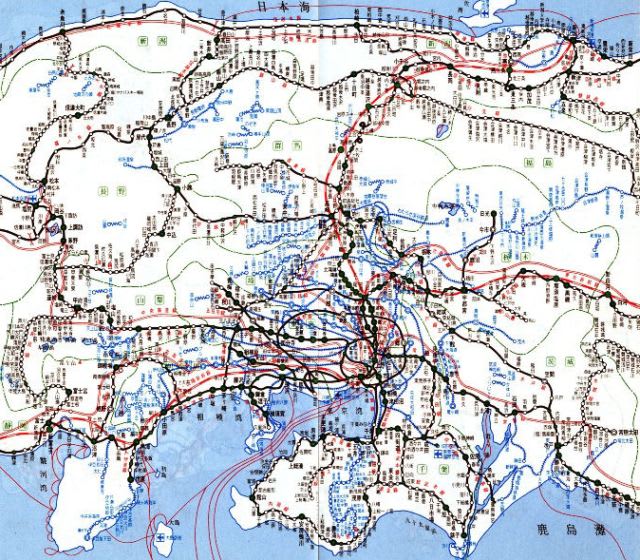

今回の最後に、これも「日本地図センター」の1991年版手帳にあった「鉄道路線図」を転載します(関東から中部の一部が載った部分)。これもJTBの「時刻表」にあるものと同じはずです。

頁の版面のなかに、路線と駅名をすべて表記しなければならない、それゆえこのような形になったのだと思います。これも苦労の成果。

この図もまた「分析」対象としてはなかなか面白いのです。

路線が曲って書かれているところは、実際もそうなっている場合(それには、曲る理由がある)と、たくさんの駅名を書き込むためにやむを得ず線を長くした場合、とがあるようです。[文言追加 15.33]

実際の地図と対比してご覧ください。

◇「勘違い」・・・・「勘」による判断は誤まりか?

たとえば「東海道線」。知らない人はまずいない太平洋沿岸沿いに関東:東京(駅)と関西:神戸(駅)を結ぶ鉄道幹線。

では、西、つまり神戸方を向いて、東京駅の右手側、左手側は、方位で言うとどちらを向いているか?

同じく名古屋駅の右手側、左手側は?

多分、東京駅、名古屋駅を日常的に使っている人は、正しく方位を言い当てることができるでしょう。

私の場合、東京駅はある程度使うことが多いので、右手すなわち丸の内側が西、八重洲側は東にあたることは分る(ただ、八重洲側が大きく変った今は、多分駅構内では迷子になる)。

しかし、私は名古屋駅は日常的には使いません。名古屋市内も知りません。

一度、所用で名古屋を訪れたときのこと、用事まで時間があったので、街中を歩いて見る気になり、右手側の改札を出た。右手側に出たのは、街の中心はその方向であるらしいことが案内板で分ったから(案内板には、方位は示されていなかった)。

私はてっきり右手側の改札口は「北を向いている」と「理解」し(つまり、北側に出たと「理解」し)、それを「手がかり」に「適当に」歩いた。

多分、そっちに行けば名古屋城があるはずだ・・という程度。そう判断したのは、名古屋の北部に城があることは「何となく知っていた」からです。

けれども、しばらく歩いても、城は見えない。しかも、電柱に貼り付けてある地名表示も何となくおかしい。「〇〇東」などと地名に書かれている方位が、私の「理解」と喰い違うのです。

そうこうしているうちに、しばらくして、私は北に向って歩いているのではなく、東に向いていることに気付きました。

そうなると出直し。

そのときの出直し地点は、駅。途中に、先回触れた「前進基地」を築けていなかったからです。そのときの名古屋の街筋は、私にとって「のっぺらぼう」な街だったわけ。

駅に戻り、そこであらためて案内地図を見やり、東海道線は、名古屋では南から入ってきて北に抜け、岐阜に至ることに気付いたのです。

では、なぜ、私は「右手は北だ」と思い込んでしまったのでしょうか。

もちろん、日本列島の姿・形は、あらかた頭に入ってはいます。

ただ、鉄道の位置まで、その路線の曲折まで、頭に入っているわけではなく、大雑把に、東海道線は、その日本列島の「東西を結ぶ」鉄道、という程度の「理解」が頭にあるだけだったのです。

それは、たとえば、東北線は、東京と列島北端を「南北に結ぶ」鉄道、という「理解」と同じです。

そして、この「理解」が、私が方位・方向を取り違えてしまった原因なのです。東西に走る鉄道で、西に向って右側は北である、という「論理」による「理解」。

では、この私の「理解」は、間違っているのでしょうか。

その当否は一概には言うことはできないのです。

簡単に言えば、正しくもあり、正しくもない、のです。

つまり、非常に大きな捉えかたをするならば「右手は北」と見なすことは「正しい」、「間違っていない」。

けれども、詳細に見れば「正しくない」、「間違っている」。[文言訂正 15.20]

逆に言えば、ものごとの「理解」は、局面に応じて異なって当然、ということになります。

そして、これがきわめて大事なことだ、と私は思うのですが、

このように、私たちは、「新たなもの・こと」に当面したとき、常に、その「新たなもの・こと」について、「勝手な」「想像」を描きつつ「行動する」のです。

そして、その「想像」は、「事前に得ている各種の情報:データ」が基になっているのです。

ただし、その「事前に得ている各種の情報:データ」は、「当該の『新たなもの・こと』についてのものではない」ことに、留意しなければなりません。

では、それは何だ?

それは、私が、その「新たなもの・こと」に当面するまでの「多様な経験」からの「類推」にほかなりません。

「事前に得ている・・」とは、そういう意味であって、「新たなもの・こと」についての案内書などで知った、あるいは人から聞いた、という類の情報・データのことではありません。

ときには、「案内書」を見て、それに従い行動することもありますが、

そのときでさえ、

「案内書」から得ているものが、私の中に「姿」をもって捉えられているわけではありません。

私が私の中に描く「姿」は、それさえも「想像」の成せるものなのです。

「案内書」の中には、ときには「写真」もあるかもしれません。

しかし「写真」と「実際」を比定するためには、そこでも「想像」が必要になります。

第一、そのように「案内書」と首っ引きで街を歩くとき、それは自分の目で街を観ているのではなく、

「案内書を懸命になって比定している」に過ぎないのです。つまり、

「案内書」が、事実に合っているか、を確かめているようなもの。

それにいかほどの意味があるでしょうか?

それでは、(自分の目で)「街を観ていない」、ということ。

私は、かねてから、何かを見に行くときは、最初は案内書を持っていてもいいが、

二度目以降は見ない方がよい、と言ってきました。

カメラも持たない方がよい、カメラを持っていっても、

カメラを構えるのは、最後にすべきだ、とも言ってきました。

これも同じようなこと。

「自分の目でものを観る」ための必須条件。

つまり、「多様な経験」すなわち「経験の積み重ね」により、私たちは、自らの中に、「ものの見方」を「養っている」「培っている」のです。そしてそれが、一つの「想像」として結果するのです。私はそのように考えています。

それをして、「事実」と喰いちがっているがゆえに間違った「想像」だ、と言ってその「想像」を否定、批判するのは、それこそ『間違い』です。「想像するということ」を否定してはならないのです。

別の言い方をします。

「想像して描いたもの」、それは「仮説」と言ってもよい。

「仮説」を「もの・こと」:実際の事象、現象と付き合わす。事実・現象と食い違う。

「仮説」が妥当でなかった。だからと言って「仮説を立てること」を否定してはならない、ということです。

別の例を出します。

人にもよるとは思いますが、次のような経験はありませんか?

ある土地に出向いて、宿泊先に到着したのは、夜になっていた。疲れていたので、部屋に着いて早々に寝付いた。

翌朝、朝日が差し込んでいたので、カーテンを開けて外を見た。そしてそこに、「想像外の風景」を見た。

なにが「想像外」か。

前夜、部屋の窓の外には、「かくかくしかじかの風景」が広がっている、たとえば山が見える、あるいは海が見える・・・はずだ、と「思い込んでいた」からです。

私の場合、窓の外に、建物の裏手の雑然とした場所が目の前にあって驚いたり、あるいは海だと思っていたのに山側でびっくりした・・など、かなりの数の「想像外」を経験しています。

このときの私の「事実と符合しない」「勝手な」「想像」は、それはすなわち、すでに触れてきた「そのときの私の『定位』作業」にほかなりません。

もしも、翌日、カーテンを開けることなく部屋を出て、帰途についたならば、私の中には、「部屋の位置」についての「間違った理解」がそのまま残っているはずです。しかし、それは、翌日の行動に何らの差し障りにもならない。その日はその日で、「新たな想像」で一日を過ごすのです。

そして、もしもその地に長く居ついて仕事をするような場合には、私は、その「間違い」を徐々に修正し「事実」に近づくことになるはずです。

これが先回触れた「私の世界」が「点から線、そして面」へと広がってゆく過程にほかなりません。

この場合もまた、私の「間違った理解」「間違った想像」を理由に、「想像すること」自体を否定してはならないのです。

これは、「『思う』こと」と「思う『こと』」とを混同してはならない、ということです。『こと』が事実に合わなくても、それを『思う』ことを否定してはならないのです。

ところが、ものの見事に、「方位」まで「正しく」指摘できる「特技」のあるかたもいます。

以前このブログで紹介した「小坂鉱山」について調べた和泉恭子氏は、その特技の持ち主でした。

どこに行っても、ちゃんと、こっちが北、と言えるのです。

彼女は日本有数の世界に通用するパラグライダー選手だった。

それを可能にしたのも、この「特技」だったのかもしれません。

残念ながら、1998年、32歳で不慮のパラグライダー事故で急逝。

以上書いてきたことは、私たちが日常的に行なっている「定位作業」の実相の一つです。

そして、私たちの「定位作業」は、私たちの目にする、あるいは遭遇する「もの・こと」を基にしての私たちの「想像」に依拠しているのです。

この「想像」は、別の言葉で言えば、「勘」というものだ、と私は考えています。あるいは「直観」と言ってもよい。

つまり、私たちは、日常的に、意識はしていませんが、「勘」あるいは「直観」を働かせて行動している、別の言い方をすれば、「仮説」を立てつつ行動している、ということができるのです。

「勘」や「直観」は、多くの現代の《科学的であろうとする》人びとが、《非科学的》として「忌み嫌う」語・概念です。

「仮説」と言うと、《科学的であろうとする》人びとでも、さすがに文句をつける人はいないでしょう。

ただし、「仮説」でなく、「事実」に基づいて行動せよ、と言うかもしれませんが・・・!

では、「事実」は、どのようにして認識されるのか?「分る」のか?

下の図は、1990年代、駅や車内でよく見かけた東京の地下鉄路線図です(今は別の表記の図になっているようです)。

この図は「日本地図センター」発行の1991年の手帳に載っていたもの。

駅や車内で見たのと少し違うようにも思えるのですが、類似のもので手許にあったのはこれだけだった・・(当時のJTBの「時刻表」にもあったと思いますが、手許にはない)。

これは、元はロンドン地下鉄かイギリス国鉄の路線図を模倣したものであったように記憶しています。

要は、複雑な路線網を、横線、縦線、そして45度(135度)に振れた線で構成されるグリッド上に整理して表記しようとした「グラフィックデザイン」の「成果」。それはそれで見事な成果です。

記憶では、ここに掲載の図よりも、もっと図柄は綺麗で格好よかったように思います。

しかし、「図柄が綺麗である、格好よい」ことと「分りやすさ」は、必ずしも一致しないのです。

さらに言えば、綺麗に「整理する」ことは、必ずしも「分りやすくなる」ことにはならないのです。

そもそも、「路線図」は何のためにあるのでしょうか。

言うまでもなく、それは「案内」のためです。

では、「案内」は、誰への「案内」か?

それは、「知らない人」への「案内」。「知っている」人は「案内」不要。

それでは「案内」とは何か?

それは、「ある人」が「ある所」に行こうとしている、それを「支援する」ことです。

当然、その「ある人」は、「ある所」に「初めて行こうとしている人」です。

「ある所」へ一度でも行ったことのある人には、「案内は必要ではない」からです。多少迷うことはあるかもしれませんが、何とかなるはずだからです。

では、「初めて行こうとしている人」は、何を支援して欲しいのでしょうか。

それは、自らの「定位」のために、自らの「想像」「勘」を働かせるにあたって「効果のある」支援です。

たとえば、駅を出たらどちらに向いているか、それが「事実に即して知らされる」、そういうことが分ることです。改札を出て、方向が間違っていないか、ということです。

先に掲げた「路線図」は、その援けになるでしょうか?

残念ながら、支援の足しにはなりません。

例えば、「上野」駅。この図では、東京から上野に向ったとき、右手は「南」になる。この図を見た人は、上野駅の右手は南側だ、と思ってしまってもおかしくない。しかし、実際は、右手は東側なのです。

そう思い込んだ人が、自らの「理解」を訂正するには、私が名古屋で駅に戻ったように「出直し」が必要になるはずです。そしてその因は、この「路線図」。

つまり、この路線図は、「誤まった」「情報」を伝えてしまうのです。

他の駅についても、多分、多くの「誤解」を「伝えて」いるはずです。

結論を言えば、この「路線図」は、「必要とする案内」には、なっていない、のです。

なぜそうなるか。

その原因は、「横線、縦線、そして45度(135度)に振れた線で構成されるグリッド」に整理することに「熱中した」あまり、「実際の位置関係を無視してしまった」こと、にあるのです。

と言って、私は、このグラフィックデザインを間違っているとして批難しているわけではないのです。

なぜなら、この図を作成したデザイナーも、先回の「建物をつくるとはどういうことか-5 の追補・・・・設計者が陥る落し穴」で触れた「落し穴」に落ちただけに過ぎないのです。

このような図に整理するには、いわば徹底的に各路線を頭に叩き込まなければできません。それは大変な作業です。

ところが、全体を徹底的に頭に叩き込む作業に没頭しているとき、図の目的を忘れてしまう、別の言い方をすれば、いつの間にか「適確に整理すること」に目が移ってしまっている、からなのです。

それは、建物の設計者が、全体を俯瞰した絵:「平面」のスケッチを描いているうちに、初めてその建物に接する人も、設計者と同じように全貌が分る、と思い込んでしまうのと同じです。

地下鉄をふだん使い慣れている人は、路線図を見ないはずです。

もし見るとすると、乗ったことのない路線に乗ることが生じたとき(たとえば、何かの会の案内に、乗ったことのない路線の〇〇駅で下車、とあるようなとき)、自分のふだん使っている路線から、どう乗り換えたらよいか知る、そういった場合のはずです。

そのとき、「自分のふだん使っている路線」は、自分の定位の「前進基地」になるわけです。

問題は、初めて乗る場合なのです。つまり、「おのぼりさん」相手の場合。

これがきわめて難しい。特に地下鉄は難しい。路線そのものが「目に見えない」からです。これが、地上の鉄道なら、もう少し何とかなる。

かつて、東京はもちろん大きな都市には路面電車、いわゆる市電が走っていました。東京や京都の場合、まさに四通八達。大体、どこへでも市電で行けた。

これがきわめて分りやすかった。

ところが、市電がバスに代替されてから、代替バスが同じ行程を通っているにもかかわらず、まったく分らなくなったのを覚えています。外には、以前と変らぬ風景が見えている、しかし、どこを通過中なのか、「見えなくなった」のです。

いったい、市電のときは、何を見ていたのか。

風景だけではなく、「線路」を見ていたのです。

詳しく言えば、道路上に敷設されているレールを基に、頭の中に「路線図」が描かれていたのです。その「路線図」は、「レールのある街路風景」と言った方がよいかもしれません。自分の乗った市電の「航跡」が、「レール」として、いつまでも消えずに残っているのです。

乗り換えの停留所なども、そこには描かれている。だから、どこそこに行くには、あれに乗って、どこそこであれに乗り換える、・・・といったことが即座に「目に浮かんだ」のです。

残念ながら、バスでは、こうはゆかないのです。「航跡」が残らない、見えないからです。

地下鉄に於いてはますます分らない、それがあたりまえ。だから案内もまた難しいのです。

最近の地下鉄案内をネットで確認してみました。だいぶ変っていましたが、それでも「おのぼりさん」の目でみると、やはり分りにくい。

案内図としての「地下鉄路線図」は、グラフィックデザイナーにとって、いわば「永遠の課題」なのかもしれません。

ちなみに、私は初めて訪れる場所に行くときは、極力「航跡の見える乗り物」を使うことにしています。

「安心して」いられるからです。

初めての人を案内するときも同じです。どんなに地下鉄の方が早くても、「見える乗り物」の方が、

その人の中に、「確実なデータ」が残るだろうと思うからです。

さて、ここまでくだくだと書いてきたのは、

私たちは常に自らの「定位」を行なうことによって行動を維持している、

そして、

その「定位」は、先ず以って私たちの「勘」によって為されているのだ、という重大な事実を確認しておきたい、そのためでした。

今、私たちは「勘」あるいは「直観」を馬鹿にしている気配があります。

多分それは、「この科学の時代に『勘』だなんて」という non scientific な考え方が広く流布しているからだ、と思えます。

先に書きましたが、「勘」とは「想像すること」であり、硬い表現で言えば「仮説を立てること」に他なりません。

裏返して言えば、「仮説」は「想像」しなければ生まれず、「想像」は、私たちの内に蓄積された経験を基にした「勘」「直観」に拠る以外にないのです。

残念ながら、私たちは、「想像すること」に臆病になっている、それぞれが備え持った「勘」を封じ込めようとしている、そのように私は思います。

このような話が、なぜ「建物をつくること」と関係あるのか、と問われる方もおられるでしょう。

しかし、ここまで書いてきたことのなかに、なぜ係わらなければならないか、その理由のいくつかは、すでに示されているはずです。

今回の最後に、これも「日本地図センター」の1991年版手帳にあった「鉄道路線図」を転載します(関東から中部の一部が載った部分)。これもJTBの「時刻表」にあるものと同じはずです。

頁の版面のなかに、路線と駅名をすべて表記しなければならない、それゆえこのような形になったのだと思います。これも苦労の成果。

この図もまた「分析」対象としてはなかなか面白いのです。

路線が曲って書かれているところは、実際もそうなっている場合(それには、曲る理由がある)と、たくさんの駅名を書き込むためにやむを得ず線を長くした場合、とがあるようです。[文言追加 15.33]

実際の地図と対比してご覧ください。

[文言訂正 6日 7.47]

“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”( Little, Brown and Company 1994年刊)所載の建物紹介を続けます。

今回はイギリスとベルギーの例。

はじめにイギリス南部のケント州アッシュフォードにある農家。

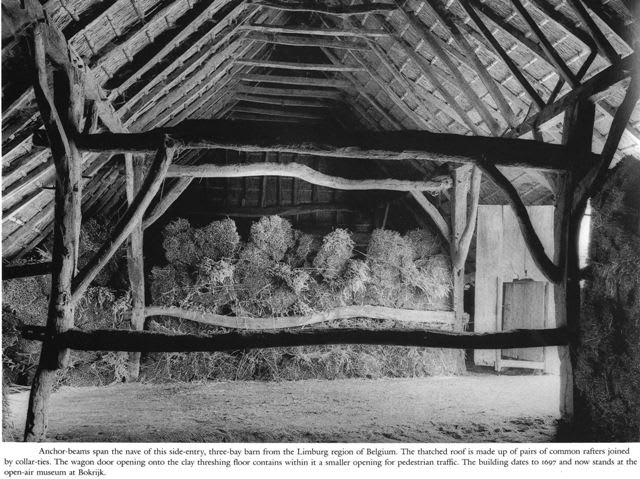

ケント州アッシュフォードは、下の地図で地名を円で囲んでありますが、このシリーズのはじめに紹介したフランスの事例の所在地、SEINE-MARITIME:セ-ヌマリティム、CALVADOS :カルバドス の対岸にあたります。[地名に英文追加]

下は外観。緩い傾斜地に煉瓦の基礎・擁壁をつくって、その内側に盛り土をして平坦にしているのでしょう。

屋根は板を並べてゆく板葺きと思われます。下の内観で垂木に直接載っているのが分ります。あるいはシングル葺き(割り木を重ねてゆく)。

最近つくられた、と言ってもおかしくありませんが、つくられたのは15世紀中ごろとのこと。

写真の説明によると、当地域の「自作農」:「自由民」( yeoman )が、まわりの修道院にある bahn のつくりかたに影響されてつくったのではないか、とあります(西欧中世の「身分」「階級」は、調べていないので、よく分りません)。[英文追加]

下は内部です。まさに納屋そのものの使い方。脱穀に使っているようです。

梁を受ける「方杖」の「柱」と「方杖」の両者には、下の写真のように、「記号」が彫られています。

これは、日本の「番付」に相当する組立ての際の利便のため。

日本の「番付」は、現在は「いろは・・」と「一、二、三・・」の組合せで付けられますが、中世には「絵」で表しています。

組み合わせる2材に同じ「絵」「記号」を記しておくいわば「絵合わせ」。それと同じ発想と考えられます。ただ、日本の場合は、彫らずに墨で記した。

ただし、現在の建築教育では、

水平方向はX、Y、縦方向をZで示し、それと洋数字の組み合わせで示すように教えられる。

たとえば[X2・Y5(・Z2)]のように表示され、記入文字が多すぎ、しかも分りにくい。

これは、現場のことを知らない(忘れた)偉い人たちの机上の《アイディア》。

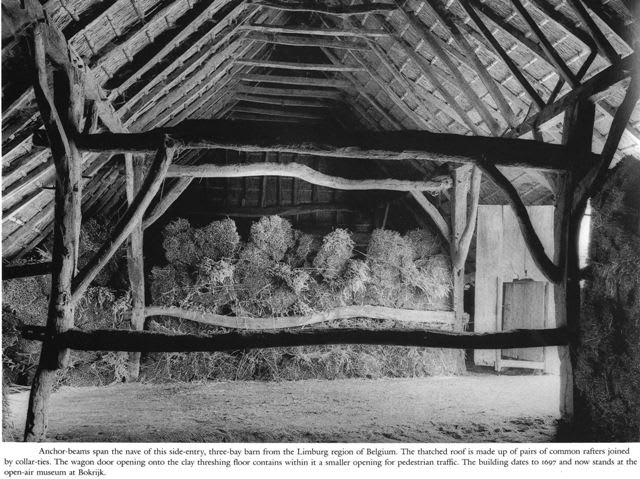

次はベルギーの LIMBURG:リンブルフ地域の農家。1697年に建てたという記録があるようです。

リンブルフというのは、下の地図の円で囲んだあたり。

先に紹介したドイツの LOWER SAXONY : NIEDERSACHSEN の南西、陸続きの一帯です。と言っても、数百キロ離れていますが・・・(この地図の右上が NIEDERSACHSEN )。

下の写真は外観。

屋根は茅葺、寄棟。

図面がないので不詳ですが、上屋:nave (身廊)の四周に下屋:aisle (側廊)がまわされたつくりと思われます。

上屋の端部を斜めに切り上げて「寄棟」型にしてあるわけですが、切り上げなければ「入母屋」型になる。ただ、西洋では見かけないようです。[文言訂正 6日 7.47]

壁のつくりが分りません。目地のような線が見えますから、厚いパネル状のものを張っているようにも見えます。

この写真は、出入口部分。

上屋の垂木の上に、もう一段垂木を束柱で支えています。その二段目の垂木の勾配を少しずつ変えて曲面をつくりだす。これは日本でもやる方法です。

なお、この建物は、現在「屋外博物館」( open-air museum )に移築されて保存されているとのこと。

こうして見ると、現在の所属する国名は違いますが、往時は、海を挟んだ地域も含め、ほぼ同じ環境の地域一帯には、同じようなつくりかたの建物が多数つくられていたことが分ります。

考えてみればそれは当たりまえ。基本は「人」。

その同じような環境で、「人」はどのように暮すか。おそらく似たような暮しになるはずです。

「国」概念は、人の歴史で言えば、ごく最近のもので、第一次世界大戦まで、明確な線としての国境はなかった、と聞いたことがあります。

その大戦の因は、資源争いだった・・・!今になってもやっている。

太陽光利用が今以上に盛んになると、太陽のあの部分はオレのものだ、などと言って太陽に国旗を立てたがる人たちも出てくるのかも・・!現代のイカロス?

ある種の近現代の「偉い人」たちよりも、中世の「自由民」たちの方が、考え方が「自由」「柔軟」そして「真っ当」だった、私にはそう思えます(西洋にかぎらず、日本という地域でも)。

上掲の地図を見ていても、この「国境線」はいったいなぜ此処なのだ、と思わず考えてしまいます。多分、妥協の産物。

“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”( Little, Brown and Company 1994年刊)所載の建物紹介を続けます。

今回はイギリスとベルギーの例。

はじめにイギリス南部のケント州アッシュフォードにある農家。

ケント州アッシュフォードは、下の地図で地名を円で囲んでありますが、このシリーズのはじめに紹介したフランスの事例の所在地、SEINE-MARITIME:セ-ヌマリティム、CALVADOS :カルバドス の対岸にあたります。[地名に英文追加]

下は外観。緩い傾斜地に煉瓦の基礎・擁壁をつくって、その内側に盛り土をして平坦にしているのでしょう。

屋根は板を並べてゆく板葺きと思われます。下の内観で垂木に直接載っているのが分ります。あるいはシングル葺き(割り木を重ねてゆく)。

最近つくられた、と言ってもおかしくありませんが、つくられたのは15世紀中ごろとのこと。

写真の説明によると、当地域の「自作農」:「自由民」( yeoman )が、まわりの修道院にある bahn のつくりかたに影響されてつくったのではないか、とあります(西欧中世の「身分」「階級」は、調べていないので、よく分りません)。[英文追加]

下は内部です。まさに納屋そのものの使い方。脱穀に使っているようです。

梁を受ける「方杖」の「柱」と「方杖」の両者には、下の写真のように、「記号」が彫られています。

これは、日本の「番付」に相当する組立ての際の利便のため。

日本の「番付」は、現在は「いろは・・」と「一、二、三・・」の組合せで付けられますが、中世には「絵」で表しています。

組み合わせる2材に同じ「絵」「記号」を記しておくいわば「絵合わせ」。それと同じ発想と考えられます。ただ、日本の場合は、彫らずに墨で記した。

ただし、現在の建築教育では、

水平方向はX、Y、縦方向をZで示し、それと洋数字の組み合わせで示すように教えられる。

たとえば[X2・Y5(・Z2)]のように表示され、記入文字が多すぎ、しかも分りにくい。

これは、現場のことを知らない(忘れた)偉い人たちの机上の《アイディア》。

次はベルギーの LIMBURG:リンブルフ地域の農家。1697年に建てたという記録があるようです。

リンブルフというのは、下の地図の円で囲んだあたり。

先に紹介したドイツの LOWER SAXONY : NIEDERSACHSEN の南西、陸続きの一帯です。と言っても、数百キロ離れていますが・・・(この地図の右上が NIEDERSACHSEN )。

下の写真は外観。

屋根は茅葺、寄棟。

図面がないので不詳ですが、上屋:nave (身廊)の四周に下屋:aisle (側廊)がまわされたつくりと思われます。

上屋の端部を斜めに切り上げて「寄棟」型にしてあるわけですが、切り上げなければ「入母屋」型になる。ただ、西洋では見かけないようです。[文言訂正 6日 7.47]

壁のつくりが分りません。目地のような線が見えますから、厚いパネル状のものを張っているようにも見えます。

この写真は、出入口部分。

上屋の垂木の上に、もう一段垂木を束柱で支えています。その二段目の垂木の勾配を少しずつ変えて曲面をつくりだす。これは日本でもやる方法です。

なお、この建物は、現在「屋外博物館」( open-air museum )に移築されて保存されているとのこと。

こうして見ると、現在の所属する国名は違いますが、往時は、海を挟んだ地域も含め、ほぼ同じ環境の地域一帯には、同じようなつくりかたの建物が多数つくられていたことが分ります。

考えてみればそれは当たりまえ。基本は「人」。

その同じような環境で、「人」はどのように暮すか。おそらく似たような暮しになるはずです。

「国」概念は、人の歴史で言えば、ごく最近のもので、第一次世界大戦まで、明確な線としての国境はなかった、と聞いたことがあります。

その大戦の因は、資源争いだった・・・!今になってもやっている。

太陽光利用が今以上に盛んになると、太陽のあの部分はオレのものだ、などと言って太陽に国旗を立てたがる人たちも出てくるのかも・・!現代のイカロス?

ある種の近現代の「偉い人」たちよりも、中世の「自由民」たちの方が、考え方が「自由」「柔軟」そして「真っ当」だった、私にはそう思えます(西洋にかぎらず、日本という地域でも)。

上掲の地図を見ていても、この「国境線」はいったいなぜ此処なのだ、と思わず考えてしまいます。多分、妥協の産物。

[文言追加 3日 10.18]

「建物をつくるとはどういうことか-5」で、新たな場所が「分ってくる」過程を簡単に見ました。要は、「点」から「面」へという過程をたどって、自分の世界の一部に取り込まれる、ということです。

それゆえ、たった一度しか訪れる必要のなかった場所については、「出発点」:「自分にとっての既知の世界からの出口」と「目的地」が、「線」でつながったことだけが「記憶」に残り、「線」の周辺(これが「途中」なのですが)については、単に「見えていた」だけで、何も分ってはいないのです。

これは、ある場所へ、自らの足で訪れる場合の話。

ところが、新幹線や飛行機で訪れる場合は、頻繁に訪れていても、「途中」は常に「分らない」、極端に言えば、「途中」は「なくてもよい」「余計なもの」になっている。

別の言い方をすれば、活動範囲は、数字上では飛躍的に広がってはいても、「自らの(既知の)世界」は、何も広がってはいないのです。ところが、それをして、自らの世界も広がったと思い込んでしまう・・・。これが現代なのではないでしょうか。

こういう思い込みが当たり前になってしまったからでしょうか、「点」から「面」へという過程をたどって初めて「自分の世界」「自分の自由に動け、分る世界」は確立する、という事実は、忘れがちになっているように思えます。

「自分の自由に動け、分る世界」の全貌・全体を、「一時に捉えることができる」と思ってしまうのです。

この「傾向」は、設計をする人によく起こりがち、陥りやすい「思い込み」です。

そこで、

この設計者の陥りやすい「思い込み」を如実に知り、

そしてまた、

私たちが「点」から「線」そして「面」へと徐々に「分ってゆく」のだ、という事実を知ることのできる

恰好の体験場所を紹介します。

そしてさらに、そこは、

目の見えない方がたは、自分を中心にした直交座標でものごとを捉える、ということ、

そしてそれは、普段忘れてはいるけれども、目の見える人びとに於いても同じである、という事実をも

「身にしみて」実感できる場所でもあります。

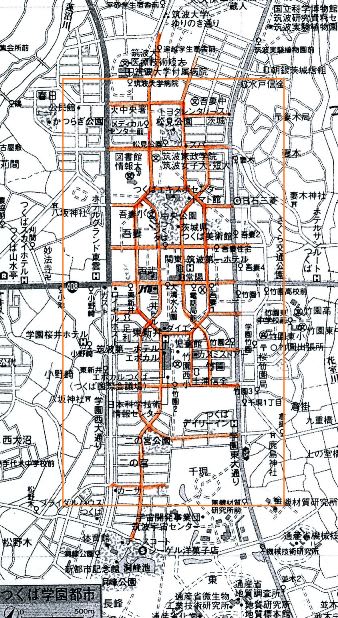

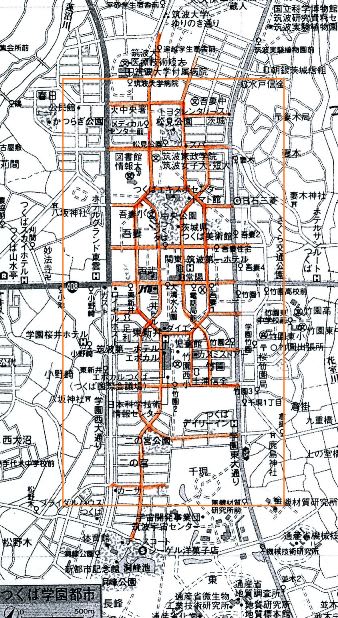

その場所とは、下の地図に示した「筑波研究学園都市」の中心部です。

私はこの町に20数年暮しました。このあたりへもよく行きました。車で、そして歩いても。

しかし、私の中には「確とした地図」はできていません。今でも、間違え、迷います。

当然、初めて訪れた人は皆が迷う、と言っても言い過ぎではありません。

有名な笑い話があります。

ここに暮している人のところへ、ある人が車で訪ねてきた。

道が分らなくなって、やっと見つけた公衆電話から訪問先に電話をかけた。

今どこにいる?と訊く。

訪問者曰く、それが分らない・・・。

これは、まだ人家が混んでいなかった頃の話。

なぜ、「分らない」のか、「分りにくい」のか。

その原因は、一に、「糸を撚ったような鎖状」の道路にあります。

まっすぐ平行して北に向って走っていた2本の道は、「糸を撚ったような鎖状」の形になるため、左側の道は東北へ、右側の道は西北へ、それぞれ135度曲ります。曲った道は交叉します。そして今度はそれぞれ向きを北に変え(そのためには135度曲ることになります)、ふたたび平行して走ることになります。

これを中心部で二度繰り返すのです(三度の場所もあります)。

このようになっている、ということは、図面の上ではよく分ります。しかし地上の人は、そんな具合に俯瞰はできません。

それこそ、目の前に「見える」景色に応じて、歩を進め、車を動かします。だから、こんな風になっている、などということは事前に分りません。

用意のいい方は、あらかじめ地図を見て、分っているつもりになっているかもしれません。

しかし、地図を見ていない人はもちろん、地図を見ている人も、かならず混乱に陥るのです。

その原因は「135度の曲り」にあるのです。

人は北に向いて歩いて、あるいは走ってきた。道なりに「右135度」に曲った。ところが、曲り終わった後、実は北東に向っているのに、本人は「東向きになった」と思ってしまうのです。曲ったことは分っているが、それが「135度だ」、「斜めだ」という意識はないのです。東に向いて走っているとの思い込みで次の135度を曲ると、北向きになったと意識します。結果としては合っています。

しかし、途中は間違った方向感覚。だから、中途の交差点を左折すると、本人は北に向いたと思い込む(実は北西に向いている)。次に135度曲る。曲ったのだからと、本人は東に向いたと思う。実際は北に向いている。・・・そこから先は、方向は滅茶苦茶になります。

これは、この場所を実際に歩いたり走ったりしていただければ、あるいは「紙上で」試みていただければ、即座に分る事実です。

135度の曲り、というのを意識・認識できるかどうか、を含め、いろいろと、験してみてください。

そしてまさに、この場所で私たちの内に生じる混乱は、「私たちは、目の見えない人も見える人も、直交座標の中心に自分を置いて、『前後-左右』でものを捉えている」ということを証明してくれているのです。その意味では、ここは、《大変貴重な場所》です。

このような「混乱」は、何度実際に歩いたり走ったりしても生じます。「慣れてくる」ことがない。

なぜ「慣れない」のか。

その最大の原因は、「なぜそこで曲らなければならないのか」、しかも、「選りに選って135度に・・・」、その「理由がない」、「(そのように)曲る必然性がない」からなのです。

すでに触れましたが、「曲るべくして曲る」、これが本来、人がつくる道の「原則」だった。

それは、人の「感覚」「感性」による判断。そして、この「感覚」「感性」は、現代でも変りはないのです。

では、なぜ、このような「計画」が実現してしまったのでしょうか。

それは、設計者の「誤解」です。

設計者は、紙の上に「絵」を描いている。「絵」は、全体を俯瞰している。

そこに、二つの問題が生じるのです。

一つは、「絵」の図柄としての「恰好」が気になってしまう。「恰好よい」「絵」にしたいという「誘惑」が生じる。

それが、「糸を撚ったような鎖状」の道路の形。

もう一つは、自分は計画した全体の「恰好」を見ている(それは当たり前「俯瞰した絵」で見ているのだから)。だから、その道を歩いたり走ったりする人たちも(つまり、現実の地上の人びとも)、全体の「恰好」を分ってくれるだろう(全体が見えているだろう)・・・、という設計者の「思い込み」。[( )内、文言追加 3日 10.18]

つまり、この設計者は、人が、ある(初めての)場所を「分る」とはどういうことか、その考察を忘れていたのです。

すなわち、人は、一時に「自分の必要とするものの全体」、たとえば「自らの自由に動ける世界」を捉えることはできず、「徐に、怖ず怖ずと、少しずつ把握してゆく」のだということ、そしてそれは、それぞれの人それぞれの備えもった「感覚」「感性」に拠るのだ、ということを忘れていたからなのです。

私が「くどくど」ととここに書いているのは、それが、「建物をつくる」ということを考えるにあたって不可欠なことどもである、と思っているからです。

もう少しのご辛抱を・・・。

「建物をつくるとはどういうことか-5」で、新たな場所が「分ってくる」過程を簡単に見ました。要は、「点」から「面」へという過程をたどって、自分の世界の一部に取り込まれる、ということです。

それゆえ、たった一度しか訪れる必要のなかった場所については、「出発点」:「自分にとっての既知の世界からの出口」と「目的地」が、「線」でつながったことだけが「記憶」に残り、「線」の周辺(これが「途中」なのですが)については、単に「見えていた」だけで、何も分ってはいないのです。

これは、ある場所へ、自らの足で訪れる場合の話。

ところが、新幹線や飛行機で訪れる場合は、頻繁に訪れていても、「途中」は常に「分らない」、極端に言えば、「途中」は「なくてもよい」「余計なもの」になっている。

別の言い方をすれば、活動範囲は、数字上では飛躍的に広がってはいても、「自らの(既知の)世界」は、何も広がってはいないのです。ところが、それをして、自らの世界も広がったと思い込んでしまう・・・。これが現代なのではないでしょうか。

こういう思い込みが当たり前になってしまったからでしょうか、「点」から「面」へという過程をたどって初めて「自分の世界」「自分の自由に動け、分る世界」は確立する、という事実は、忘れがちになっているように思えます。

「自分の自由に動け、分る世界」の全貌・全体を、「一時に捉えることができる」と思ってしまうのです。

この「傾向」は、設計をする人によく起こりがち、陥りやすい「思い込み」です。

そこで、

この設計者の陥りやすい「思い込み」を如実に知り、

そしてまた、

私たちが「点」から「線」そして「面」へと徐々に「分ってゆく」のだ、という事実を知ることのできる

恰好の体験場所を紹介します。

そしてさらに、そこは、

目の見えない方がたは、自分を中心にした直交座標でものごとを捉える、ということ、

そしてそれは、普段忘れてはいるけれども、目の見える人びとに於いても同じである、という事実をも

「身にしみて」実感できる場所でもあります。

その場所とは、下の地図に示した「筑波研究学園都市」の中心部です。

私はこの町に20数年暮しました。このあたりへもよく行きました。車で、そして歩いても。

しかし、私の中には「確とした地図」はできていません。今でも、間違え、迷います。

当然、初めて訪れた人は皆が迷う、と言っても言い過ぎではありません。

有名な笑い話があります。

ここに暮している人のところへ、ある人が車で訪ねてきた。

道が分らなくなって、やっと見つけた公衆電話から訪問先に電話をかけた。

今どこにいる?と訊く。

訪問者曰く、それが分らない・・・。

これは、まだ人家が混んでいなかった頃の話。

なぜ、「分らない」のか、「分りにくい」のか。

その原因は、一に、「糸を撚ったような鎖状」の道路にあります。

まっすぐ平行して北に向って走っていた2本の道は、「糸を撚ったような鎖状」の形になるため、左側の道は東北へ、右側の道は西北へ、それぞれ135度曲ります。曲った道は交叉します。そして今度はそれぞれ向きを北に変え(そのためには135度曲ることになります)、ふたたび平行して走ることになります。

これを中心部で二度繰り返すのです(三度の場所もあります)。

このようになっている、ということは、図面の上ではよく分ります。しかし地上の人は、そんな具合に俯瞰はできません。

それこそ、目の前に「見える」景色に応じて、歩を進め、車を動かします。だから、こんな風になっている、などということは事前に分りません。

用意のいい方は、あらかじめ地図を見て、分っているつもりになっているかもしれません。

しかし、地図を見ていない人はもちろん、地図を見ている人も、かならず混乱に陥るのです。

その原因は「135度の曲り」にあるのです。

人は北に向いて歩いて、あるいは走ってきた。道なりに「右135度」に曲った。ところが、曲り終わった後、実は北東に向っているのに、本人は「東向きになった」と思ってしまうのです。曲ったことは分っているが、それが「135度だ」、「斜めだ」という意識はないのです。東に向いて走っているとの思い込みで次の135度を曲ると、北向きになったと意識します。結果としては合っています。

しかし、途中は間違った方向感覚。だから、中途の交差点を左折すると、本人は北に向いたと思い込む(実は北西に向いている)。次に135度曲る。曲ったのだからと、本人は東に向いたと思う。実際は北に向いている。・・・そこから先は、方向は滅茶苦茶になります。

これは、この場所を実際に歩いたり走ったりしていただければ、あるいは「紙上で」試みていただければ、即座に分る事実です。

135度の曲り、というのを意識・認識できるかどうか、を含め、いろいろと、験してみてください。

そしてまさに、この場所で私たちの内に生じる混乱は、「私たちは、目の見えない人も見える人も、直交座標の中心に自分を置いて、『前後-左右』でものを捉えている」ということを証明してくれているのです。その意味では、ここは、《大変貴重な場所》です。

このような「混乱」は、何度実際に歩いたり走ったりしても生じます。「慣れてくる」ことがない。

なぜ「慣れない」のか。

その最大の原因は、「なぜそこで曲らなければならないのか」、しかも、「選りに選って135度に・・・」、その「理由がない」、「(そのように)曲る必然性がない」からなのです。

すでに触れましたが、「曲るべくして曲る」、これが本来、人がつくる道の「原則」だった。

それは、人の「感覚」「感性」による判断。そして、この「感覚」「感性」は、現代でも変りはないのです。

では、なぜ、このような「計画」が実現してしまったのでしょうか。

それは、設計者の「誤解」です。

設計者は、紙の上に「絵」を描いている。「絵」は、全体を俯瞰している。

そこに、二つの問題が生じるのです。

一つは、「絵」の図柄としての「恰好」が気になってしまう。「恰好よい」「絵」にしたいという「誘惑」が生じる。

それが、「糸を撚ったような鎖状」の道路の形。

もう一つは、自分は計画した全体の「恰好」を見ている(それは当たり前「俯瞰した絵」で見ているのだから)。だから、その道を歩いたり走ったりする人たちも(つまり、現実の地上の人びとも)、全体の「恰好」を分ってくれるだろう(全体が見えているだろう)・・・、という設計者の「思い込み」。[( )内、文言追加 3日 10.18]

つまり、この設計者は、人が、ある(初めての)場所を「分る」とはどういうことか、その考察を忘れていたのです。

すなわち、人は、一時に「自分の必要とするものの全体」、たとえば「自らの自由に動ける世界」を捉えることはできず、「徐に、怖ず怖ずと、少しずつ把握してゆく」のだということ、そしてそれは、それぞれの人それぞれの備えもった「感覚」「感性」に拠るのだ、ということを忘れていたからなのです。

私が「くどくど」ととここに書いているのは、それが、「建物をつくる」ということを考えるにあたって不可欠なことどもである、と思っているからです。

もう少しのご辛抱を・・・。