PDF「筑波通信 №6」1982年9月 A4版10頁

地方の重さ・・・・八月十五日によせて・・・・ 1982年度「筑波通信 №6」

地図の上のアメリカ

アメリカ帰りの人から、おみやげに向うの道路地図をもらった。一ページがわら半紙よりひとまわり(縦横とも1~2㎝)大きく、見開き二ページに一州がおさまるようになっている。日本のそれを見慣れている目には驚くことばかりであった(もっとも、ヨーロッパのそれを見てもそれほど驚いた覚えはないから、アメリカが少しばかり独特なのかもしれない)。

驚きの一つは、言うまでもないが、その国土の(私たちからすると)途方もない大きさについてである。その昔、カリフォルニアの半島に日本列島がすっぽり入ってしまうと教わって驚いたことがあるけれども、しかしその驚きはどちらかと言えば実感の裏づけを欠いた観念的なそれだったように思う。いまこうして道路や町々の所在がこまかく書きこまれた地図を見ていると、日常的な尺度・感覚でその巨大さがあらためて伝わってくる。

はじめのうち私は、なんとなく日本のそれを見るようなつもりでながめていたのだが、ふと気になってその縮尺を調べてみた。なんと、そのほとんどが百万分の一から百五十万分の一といった縮尺なのである(見開きニページに一州をおさめるため、州ごとで縮尺が違っている)。日本の道路地図は大抵見開きニページでわら半紙の大きさ(いま私の見ているアメリカのそれの半分)で、縮尺は大体四十万分の一である。そして中学・高校の学生用地図帳も見開きニページでわら半紙大であり、試みに「関東・中部地方」を開いてみると、それが百五十万分の一で東は福島県、西は京都府あたりまで入っている。念のために言えば、一州の半分の大きさに、である。一州が実にけたたましいほど(私たちの目からすると)大きいのである。はじめ私は、ページごとに縮尺が違うなんて不親切な地図であるなどと思っていたのだけれども、そう思うのはやはり日本に慣れた目のせいで、日本でのように一日のうちに地図の数ページ分を動いてしまうなどということは彼の国ではまずないのである。州境近くを動く場合の他は一度開いた見開きのなかでことは足りるのである。ページごとの縮尺の違いなど、この地図の目的上、問題にならない。いずれにしろ、日本に慣れた目を大幅に修正しながら見ないと、とんだ錯覚を起こしかねない。

もう一つの驚きは、その地図の上に網の目のようにひろがる道の形状の特異な形についてのものである。もちろん例外はあるが、まず八割がたは東西・南北に向きをそろえた方形の格子状をなしている。百万から百五十万分の一という縮尺の地図では町なみ家なみは当然書きあらわせず、道も他の地物もいわば記号化されて書かれることになる。そのためかえって道の格子がきわだって見えてくる。それはあたかも(スケールは全く違うのだが)条里制の水田(あるいはその跡をとどめる地図)を見ているかのようである。それが顕著なのはもちろん平原状の大地の場合で、山地ではさすがにそうではない。しかし。平原状だからといってたとえば関東平野をおおう道がほとんど全て格子状をなしているなどという姿を、私たちは想像できるだろうか。私たちの道は、川にぶつかれば素直に向きをかえるのをいとわない。彼の地に川や起伏がないのかというと、そんなことはない。よく見ると川もちゃんと流れているし、当然ながらその向きも東西・南北を向いているわけではなく勝手気ままに流れている。そして道は、よほどの大河でない限り、およそ川の向きなどおかまいなく、その初志をまさに字のとおりに貫徹している。道というのは、およそいかなる形をしていようが全て(ことばの本義で言えば)人工物なのだけれども、この地図の上の道を見ていると、これこそが人工であって私たちにとってあたりまえな道の方は自然物であるかのように見えてくるからおもしろい。

しかし、全部が全部格子様なのではない。よく見てゆくと、この大平原のなかに、全体から見ると異質に見えるのだが、微妙に曲りくねり、東西・南北の向きには関係なく斜めに走る道も見えてくる。地図の上では異質だけれども、私はこれに出会って少なからずほっとした。それは私たちが普通目にしてきた道とそっくりだからである。しかし、この道はなぜ斜めなのか。理由は単純なはなしである。これは素直に川に沿った道なのである。明らかにこの道は例の格子様、の道とはその成因が違うとみてよいだろう。大きな町、その地方の中心と思われる町は、どうやらこの斜めに走る道に沿ってあるように見える。そういったことを考えてみると、この斜めの道は多分この地方の古道なのではあるまいか。そして格子様の道は開拓の結果として生じたもの、道としてよりもむしろもともとは地割線に違いあるまい。

つまりこういうことだ。人々は下流から川に沿って開拓を目的にさかのぼってくる。まず、適当と思われる場所に仮にとどまり、そこを拠点にまわりの土地を物色し定着地をきめる。つまり、仮の場所は言わば前進基地、開拓中の土地が前線である。まさに字のとおりフロンティアである。開拓がすすむにつれ、それを支える前進基地は町として発展してゆく。そして開拓した農地は整然と区画され、その塊界線がそれらを互いに結ぶ道とされる。おそらくそのとき、それら方形の線が全土をおおう道路網になるなどという発想はなかったに追いない。そうなったのはずっと後になってからだ。なぜなら。拠点の町へゆく道はともかく、開拓地を越えて更に先へすすむ道は、彼ら定住地を見つけてしまった開拓者たちには当面必要なかったはずだからである。それを全土をおおう道路網の一つとしてくみこんだのは、多分、後の時代の別の(目的をもった)人たちなのだ。

実際に見たこともなく詳しく調べたわけでもないのにこういうように思うのは、およそどこの国であっても、全土をおおう道路網の建設が人々の定着・定住よりも先行するはずがないからである。先行するのは、まず人々が定着すること、そしてできた村々や町々がそこに住む人たちの必要に応じて道を介してつながってゆく。そのとき彼らが、はるか数百㎞も先の(自分たちの生活とは、自分たちの側から見て、何の関係もない)町や都とのつながりを第一義的に考えるわけがない。たしかにいまでこそ、まず基幹としての道路を整備し、それから開発をすすめる、というのがあたりまえになっているけれども、それはあくまでも近代の合理主義的考えのしからしめるところなのであって、唯一そういう見かただけで古今人々がその住む大地に拠って営んできたことを見てしまったら、何度も言ってきたことだけれども、そこにはとんでもない誤解が生まれてくるだろうと私は思う。そしてまた、そういう近代的開発の目でしかものを見ないならば、あの格子状の網の目の下に、ことによるとこの開拓をした人々以前に住みついていた人たちの道が隠されているかもしれないことに、全く思いもおよばなくなってしまうかもしれないのだ。

地図のなかの人々

こういった驚きをともないながら地図を見ていると、それが全く見知らぬ土地の地図だからでもあろうが、その地図の上のすみずみで暮している人たちの生活というのはいったいどういうものなのか、いろいろな思い・想いがわいてくる。

たしかにはじめのうちは地図をひろげその縮尺を確認し、その大きさにためいきをつき、名も知らぬ町々を順にたどってゆき、隣り町までちょうど土浦と東京ほどの距離があるのだ。などとどちらかといえばその物理的な側面での感嘆をくりかえしていたわけなのだが、そのうちに、こういうような状況のなかで暮している人たちの生活(感覚)というのはいったいどんなものなのだろうか、とても気になりだしてきた。

たとえば、そこの町に住んでいる人たちにとってアメリカの政治の中枢ワシントン、あるいは文明の先端をゆくと思われているニューヨークなどなど私たちもよく知っているアメリカの代表的な都市やそこでの動向は、いったいいかばかりの意味をもつものなのだろうか。あくまでも私の感じにすぎないのではあるが、その町に住む覚悟をしている限り、おそらくそれらははるかかなたの言わばどうでもいいこととして受けとめられているのではなかろうか。すなわち、あそこはあそこ、ここはここ、というとらえかたが至極あたりまえになされているのではないかと思う。なにしろ、ワシントンなどははるかかなたの地の果てにあり、さきの地図なら何ページもめくらなければならないし、そこへ仮に行くとなれば、日付はともかく時計の針は何度か変更しなければならないのである。ことによると、ワシントンなどときくと、まず自分の州の(隣り町の一つとしての)ワシントンを頭に描くかもしれないのである(ワシントンなる地名は、私たちの知るあの有名なもののほかにも各地にたくさんあるのだそうである)。もちろんたずねてみたわけでもなく調べたわけではないのだが、多分まちがってはいないと思う。

つまり、そこの町に住む人たちの日常的な暮らしの世界のなかには、そのはじめに抽象的なアメリカ全体:「全国」などという観念は決して入ってこないだろうということだ。「全国」的な世界は、その日常生活の何段階か上の次元のはなしなのであって、まずはその町でしかあり得ない(その町だから当然の)ものごとが考えられると見てよいだろう。そして、これだけ広い国土だと、一生自州はもとより自分の町のまわり数百㎞以上の外に出たこともなく終ってしまうというのも決して珍らしくはないだろう。そう考えてくると、成功をおさめたアメリカの(いなかの)おじいさん・おばあさんが世界一周の旅にくりだしてゆくというのも、なんとなく分るような気がしてくる(「農協さん」などと少しばかり皮肉った表現がされている日本の農家の人たちの海外旅行もまた、これに似た側面があるのではないかと思える。彼らもまた、土地にとりくめばとりくむほど、自分の「世界」だけで過ごし終ってしまうことが多いからである)。

こう見てくると、少しばかり短絡的かもしれないが、アメリカが一つの「中央」による国内政治ではなく、各「地方」:各州の州政治を基とした連邦制をとっているのが、まことに理の当然であると思えてくる。

「統一的」あるいは「画一的」なやりかたで「全国」一律に処するなどということは、物理的にもまず不可能だからである。この百五十万分の一という地図の上に辛うじて点となって書き示された町に、もはやその縮尺では目に見える点にもなり得ない人々が住んでいる。しかし、その人々の存在ゆえにその町や村が存在する。この人たちは、まさに「草の根」なのである。この広大な土地の地図は、それが広大であるがゆえにかえってこの「草の根」の存在をひしひしと感じさせてくれるのである。そして、そういう「草の根」が繁茂しているがゆえに町が在り、州が在る。州という「林」がなりたつ。そしてその集合体が合衆(州)国すなわちUnaitedstatesという「森」となっている。また、そうならざるを得ないのだ。現実に「草の根」たちがどう扱われているかは知らない。しかし、アメリカの(少なくとも建前としての)民主主義とはこういうものなのだろう。いや、なにもアメリカに限らなくたってよい。およそどこの国においても、「草の根」の存在しない村や町もそして国も在るわけがない。とりわけ「国」というような抽象的な存在が「草の根」より先に在るわけがない。

だが、日本の様相はどこか違う。日本ではむしろ「中央」という名の大樹が、「草の根」を一本残らずむしりとり根こそぎにしてしまうことによって繁茂している。更にまた繁茂しようとしている。はたしてそれが「国力」を強くなることなのであろうか?そしてこの日本の様相は、国土が狭いという特性ゆえの日本なりの当然の様相なのであろうか?たしかに「統一的」「画一的」なことの処理は、狭いがゆえに数等やり易いだろう。しかし、やり易いということと、「草の根」の存在を認めるかどうかということとは、本来別の問題である。先に記したように、国土が広かろうが狭かろうが、そして「画一的」な処理がし易かろうがしにくかろうが、「草の根」すなわち個々の人々は、厳然として存在する。仮にその個々の人々の個々としての存在が(ある人たちにとって)都合が悪いからといって、現実に、そして諭理的に言っても、その存在を消し去ることは絶対にできない。

私はいま、あのアメリカの地図を見ていて、そこに「草の根」の存在を見たと書いた。しかしほんとは、日本の地図の上にもそれを見なければいけないのである。もしその上に、そこで暮す人々の姿が見えてこないならば、それはそこに土地ではなく単なる地面の拡がりを見ているにすぎない。こういう見かたが横行するとき、頭のなかからは日々を暮らしている生身の人間が消えていってしまう。そして、そういう人々が存在しない前提のもとで、次から次へと人々に係わりをもつことがらが処理されてゆく。これを矛盾と言わずとして何と言うのだろうか。

「地方」のニュース‥‥事実とニュース

八月の七・八日、所用で山梨県へ行った。泊ったのは一足信州に入った富士見町(八ヶ岳のふもとで、名前のとおり信州から東へ向うとここへ来てはじめて富士山が一望のもとに見わたせる)であったが、そのあたり(富士川の上流にあたるが)一帯、南アルプスへかけて、ちょうど一週間前の台風十号で相当ひどい被害を受けたようであった。ようであったと書いたのは、現地に着くまで被害について全く知らなかったからで、私は車ででかけたのであるが、私は運よく車が通れるようになって間もなくの道を通ったらしく、一日前だったら来れなかったのだそうである。そんな情報は、訪れる前何も知らなかった。

実際こんな場合、知るといったって、私たちはどうやって知るのだろうか。だれか知りあいでもその町にいれば、いちはやく知り得たかもしれないが、そうでもない限りせいぜい新聞・ラジオ・テレビのニュースによるしかなく、そのころニュースは東海道線の富士川鉄橋の倒壊や東名・中央両高速道の土砂くずれによる不通など、どちらかといえば首都圏にとって何らかの係わりもちそうな障害について多く報じられていたように思う。道路情報というのがあり、電話一本で状況を知り得るのであるが、報道に拠る限り私の目的地は大したことはないと頭から思いこんでしまっているから、私は問いあわせをしようとは思わなかったのである。実際はかなりの被害であった。その時信州は、東京方面からの二通りの幹線:信越線・中山道と中央線・甲州街道:が両方だめになり、一時的に孤立の状態だったのだそうである。そういう具合だから、あちこちで浸水、洪水、鉄砲水、土砂くずれがあり大変だったらしい。よく考えてみれば、富士川下流の鉄橋が倒壊するほどの水が流れた以上は、その上流の雨がいかにひどかったか自明のはずなのだが、ニュースで報じられるとどうしても報じられた一件にのみ目がいってしまって、関心もそれだけで終ってしまい、その背景・全景:全体像にまでは目をやらないで済ましてしまうのである。

私はその地の新聞、信濃毎日や山梨日日を読んで、やっとのことで現地の状況の大体についておぼろげなその姿を知ることができた。というより、筑波で読んだ向う側の「中央」紙の報道と、そこで読んだこちら側の「地方」紙の報道とをあわせてみて、今度の台風十号がどんな具合に列島を横切っていったかがはじめてよく分ったような気がしたのである。

なにも今回のこの経験によってだけではないのだが、とかくこういう場面に出くわすと、いったい「中央」紙なる新聞の紙面をにぎわす記事というのは何なのか、あらためて考えざるを得なくなる。なぜなら、現場に居あわせでもしない限り、多くの人々は、その読む「中央」紙において報じられた個々の事例だけによって、たとえば今回の台風十号についてのイメージを、勝手に、描いてしまうだろう。それで全てだと、つい思いこんでしまうのだ。(もちろん、その勝手は必らずしも読み手の責任ではない。)そして多分、人々は分った気になってしまうはずである。

言うまでもなく、全ての事件、あるいは全景をくまなく報ずることは不可能であるから、報じることの内容に対して必ずある種の選択が行われよう。だから、その選択のなされかたの当否はともかく、少なくとも、そこに記されていることはあくまでも全体の一部にすぎないということを私たちは知るべきであり、そしてまた、そのほんの一部分のことがらをもとに、私たちが個々に、その全体:全景あるいは背景について思いをはせるべきなのではないだろうか。おそらくそれが、知ろうとする私たちにとっての最低の努めのはずである。

「中央」からのニュース・・・・知らされることと知ること

実際、「中央」の近くに住み時折「地方」に出向いて、その地の新聞やテレビを見ていると、日ごろ気づかずにすごしていた、同一のことがらも自分の立つ場所によって全く違う見えかたをするものだ、ということにあらためて気づく。言わば、向う側に押しやって見ていたものを、こちら側に近づけて見れるようになり、私の立場の所在の確認をせまられることになる。いつもいったい何を見ていたのか、ということだ。

よく「地方」でテレビの(特にNHKの)ニュースをきいていると、「きょうの日曜日は久しぶりに夏らしい青空がひろがり・・・・」だとか「きょうは九月一日、夏休みも終りきょうから新学期、まっくろに日焼けした子どもたちが元気よく・・・・」などと言っているのに出会うことがあるけれども、たまたまその日一日その地が曇っていたり、あるいはその地が寒冷地であったりすると(寒冷地の二学期は八月二十日ごろにははじまっているから)実にもう白々しくきこえることがある。多分、これを東京で見ている人は別になんとも思わず、そういえばそうだったなどと思うだけだろう。あたかも「全国」的なはなしをしているようでいて、実はそれは東京のはなしをしているからなのだ。ことによると、東京のことは「全国」に通じるかの錯覚におちいっているからなのかもしれない。いや、ことによると、知らせる方も知る方も、錯覚どころか素直に(ほんとに)そう思ってしまい、更にそれどころか、その「全国」共通からはずれているようなことがまるで悲いことでもあるかのように思っているのかもしれない。それがたまたま自分の身のまわりで起きたことがらについてのニュースのときには、事実と違うではないかと白々しく思うだけで(もしかすると、そういうことに慣れてしまって、軽くまたかと思うだけで)、その他のことは、多分、そのままうのみにしてしまう。

考えてみると、これはまことにこわい、恐ろしいことだ。なぜなら、事実を知るのではなくニュースを知ったことで、あたかも事実を知ったかの気になってしまう。それに慣れてしまうと、自らが(事実を)知るということが忘れ去られ、(事実を)知るということ自体も他人まかせになってしまう。自ら知り得ていないことまで、知っているかの錯覚におちいりかねない。そうなれば、自ら知らないがゆえに分らない、と言うことさえもなくなり、だれもが分っているかの気にさえもなってしまう。つまり、自らのものごとの判断が放棄されるということである。ものごとの判断までも他人まかせとなる。

しかしほんとうは、自ら知り得ない、それゆえ分らない、そうはっきり言いきることが大事なのであり、そう言いきれるとき(つまり、知ったかぶりですごさないとしたとき)、実は逆にそこにおいてはじめて、自ら知ろう、分ろう、と努める気持がわいてくるのではないだろうか。「中央」から(だれかの手によって)整理された事実だけが知らされるのに慣れ、それが全てだと思いこんでしまったとき、私たちは、この自ら知ろう、分ろうと努める気持さえ失なってしまうに違いない。そして、私たちがそれに慣れてしまったとき、そのとき私たちに知らされるものはいったい何か。そしてそのとき、私たちはどのようなふるまいかたをするようになるか。多分そうなったとき、私たちは、ひとりひとりの判断を忘れて、画一的な判断を(別に強制されているとも思わず、あたかも自らの判断であるかの如くに)するようになるのではなかろうか。

実際、昭和二十年八月十五日以前において私たちがおかれていた状況はまさにこういうものであったと思うし、その後三十七年を経過したいま、民主主義を片方で(建前として)かかげつつ、ある種の人たちがつくろうとしているものもまたこういう状況に他なるまい。そうでなければ、あれほどしつこく教科書の画一化にこだわるわけがない。私たちがともすればおちいる知らされたことを事実そのものと思いこむ錯覚が巧みに利用され、私たちの(強制されているとも気づかない)画一的な判断を生む状況づくりが着々と行なわれている。そしてまた、情報量の増加、しかも一見したところ多種多様な情報は、人々をしてただ単純にいろんなことや考えがあるのだと思わしめるだけで、かえって自らが自らにより知ろうとする気を起こさせなくなってしまっている。そしてその多種多様な情報でさえ、それは決して多種多様な人たちによって発せられているのではなく、端的に言えば、「中央」にいる(「中央」こそ全てであると思いこんでいる)ある種の人たちによって発せられていると言ってよいだろう。それらもまたテレビのニュースと同じに、必らず一度「中央」を経由して「全国」に流されるのであり、このやりかたは、ことによると戦前戦後を通してなんら変らなかった極めて日本に特有な現象なのではなかろうか。

しかしいったいなぜ全ての情報やニュースが「中央」からあるいは「中央」を経由して伝えられなければならないのだろうか、そしてそれが(日本では)あたりまえになっているのだろうか。

たとえば、さきのアメリカの道路地図の上に見つけた名もきいたこともない小さな町でも、ニュースは「中央」から伝えられるのだろうか。そうではないだろう。新聞でいえば、彼の地には日本のような「中央」紙はない(系列はあるようだが)。「全国」紙はなく(系列はあっても)全ては「地方」紙である。というより「全国」紙、「地方」紙ということばがないはずだ。どれもがいわば「地方」紙なのだから。かのニューヨークタイムズにしたところで、基本的にはその名のとおり一「地方」の新聞にすぎない。なぜそれがあんなに有名なのかといえば、それは発行部数によるのではない、その内容によってだろう。当然あの小さな町のあたりにも「地方」紙があるに違いない。部数はとるに足らない小さな新聞。そしてそれは多分、その「地方」の目で編集されているに違いない。言わば、「世界」は彼らの目でもってとらえられる。もちろんニュースは通信社から配られるだろう。だが、そのあつかいかた:つまり編集は、あくまでも彼らの目によるはずである。つまり、その新聞はその「地方」のためにつくられるのだ。おそらく、諭説や主張や論評もまたその「地方」に根ざして説かれるだろう。ことによると、中立をよそおうなどということもなく旗じるしの鮮明な新聞がいくつもあるのかもしれない。そして、もしその論説や主張が、その「地方」を越えた共通性普遍性のあるものであれば、それはまたすすんで他の「地方」紙(有名無名を問わず)転載されることもあるというはなしもきいたことがある。

すじの通った一「地方」の主張は、それが仮に数の上ではとるに足らない「地方」や「地方」紙であったとしても、それは無視・黙視できない価値を認められるということだ。もちろん実態を詳しくは私はしらない。しかし、建前は、その土壌は、基本的にはこういうものだろうと思われる。あの広大な広がりという物理的状況では、こうでなければ成り立つまい。すなわち、「中央」ではなく、「中央」だけではなく、そして「中央」におもねることもなく、一「地方」がそれぞれ「世界」を語ることができる。これが日本なら、正しい情報は「中央」だけが持ち得るのだと自他ともに思いこんでいるから、正しくない、あるいは情報量の少ない「地方」の見解なんてとばかり一笑に付されるのがおちだろう。そして実際各地の「地方」紙で、自負と見識をもって編集している例はほんとに少ないように思う。その少ない例では、一般紙面はもとよりその投稿欄などを見ると、一見して地元の人たちに支えられているというのが分かる。しかし、大かたの場合は、第一面から三面記事みたいで読む気がおきない。まるで、その「地方」のことも全て「中央」にまかせておけばよいかのようである。

たとえば、私が住む茨城ではいわゆる科学万博が数年後に開かれることになっているけれども、地元の新聞はのっけからそれを行なうことがよいことであるかの前提で話をすすめている。万博を成功させよう、といういわばキャンペーンの先兵を卒先してつとめているといってよい。なぜなら、それを契機としての「中央」からの「公共投資」という名の「下付金」が欲しいからなのだ。おそらくこれはなにも万博がらみだけではなく他のことも同じだろう。およそ県政というものが、いかに「中央」に対していい子ぶりっ子をしておこづかいをたくさんもらうか、という点にのみ関心があるわけで、地元の新聞はそれを援護することに意味を見つけているようなのだ。「中央」のその「地方」に対する施策に唯々諾々として従うことをもってよしとする。万博がどういう意味をもつかなどという論議はそっちのけでそれによっておちる金勘定が先になる。第一、そのおりてくる下付金のでどころがそもそもどこであったかを忘れている。言ってみれば、もとはそれぞれの「草の根」から集められたものだ。ある地方行政の担当者が、やたらに使途をこまかく規定した補助金をいろいろくれるよりも、それらをまとめた金をくれた方がどれだけよいかわからない、それに、なにも一度国:「中央」に吸いあげてから再びもどってくるという過程もあほらしい、と言っていたけれども、これはある面で正当に思える。しかし現実はそうでないから、少しでも「中央」に近い方が「地方」のためになるという発想になり、それに大抵慣れきっているわけである。

だから、国家的スケールのプロジェクトから、どうみても地域の限定されるものまで、およそ全てが「中央」の意図どおりに動くことになる。そして、「地方」も「地方」紙も多くの場合それに迎合する。「地方の時代」などときこえのよいことばがでまわったけれど、その発想元もまた「中央」なのであって、それの意味はあくまでも「中央」の体制化のもとの(「中央」のための)「地方」であり、それは決して「地方の自治」ではないのである。考えてみれば、「地方」からの発想が基本となるのがあたりまえにあたりまえになっていたならば、あえて「地方の時代」なる新語(珍語)が生がれるわけがない。

知ることと知らせること

このように見てくると、いま私たちがおかれている、そしてあたりまえだとさえ思い、慣れきってしまっているこの状況、そしてそれに慣れきって、どこかえらい人たちから知らされることをもって事実の全てと思いがちな私たち自身の状況、これはまた大変に恐ろしい。

「中央と地方の問題は、その地域がそれぞれにもつ固有性によって、いっそうむつかしいものになっている。地域の社会と文化、人間の暮らしかたの総体を真に深く理解し得るのは、まずそこに住むもの自身であり、そこに住むものが、自分たちの暮らしかたの実態と地域に深く横たわっている問題とを、広く他の地方や中央の人々に知らせる必要がある。だが、情報時代といわれる今日においても、それが実際にむつかしいこと、無限にむつかしいことは変りがない。

近世末期に越後湯沢の一商人にすぎない鈴木牧之が、『北越雪譜』二編七巻を著して、雪に埋もれて暮らす自分たちの地域のことを、巨細、天下の人々に知らせ、その理解を深めようとしたのは、稀有の出来ごとであった。」(益田勝実<北越雪譜のこと>より)

むつかしいことは分りきっている。しかし、私たちに残されているのは、そしてそれはつまるところはじめにして終りでもあるのだが、私たちが私たち自らを語ることだけだろう。なぜなら、さきにも書いたけれども、「中央」という大樹が「草の根」よりも先に存在するわけではないからである。別に「草の根」は、得体の知れぬ「中央」のために在るのではないからである。知るということは、知らされることを知ることではなく、私自身が自分の目で知ることだからである。そしてそれは、少なくとも、三十七年前の八月十五日以降、私(たちの世代)が身をもって身につけてしまった考えかたでもある。

あとがき

〇暑い。むし暑い。乾いた空気がほしい。

〇暑いのと、いろんな仕事が重なったことで、ついに今号はまとめるのがおそくなってしまった。

〇教科書問題。あの戦争で、なにも学ばなかったのだろうか。学んだのは、多数決だけだったのか。

〇空気が少し澄んできた。

〇それぞれなりのご活躍を! そして、その共有されんことを!

1982・8・21 下山 眞司

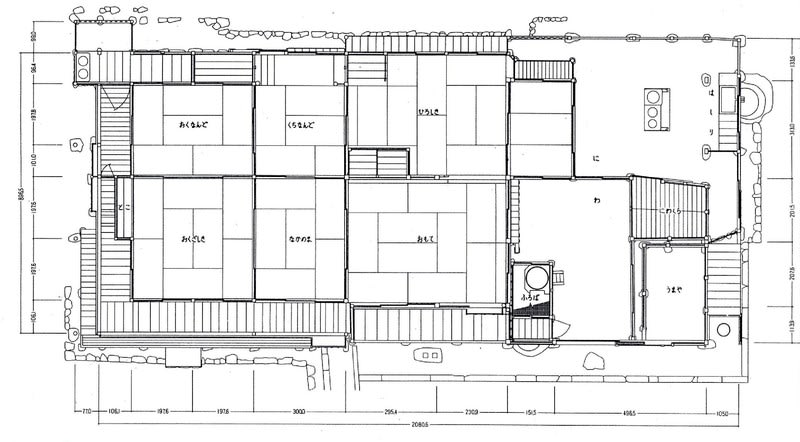

国土地理院1/20万地形図より転載・編集

国土地理院1/20万地形図より転載・編集

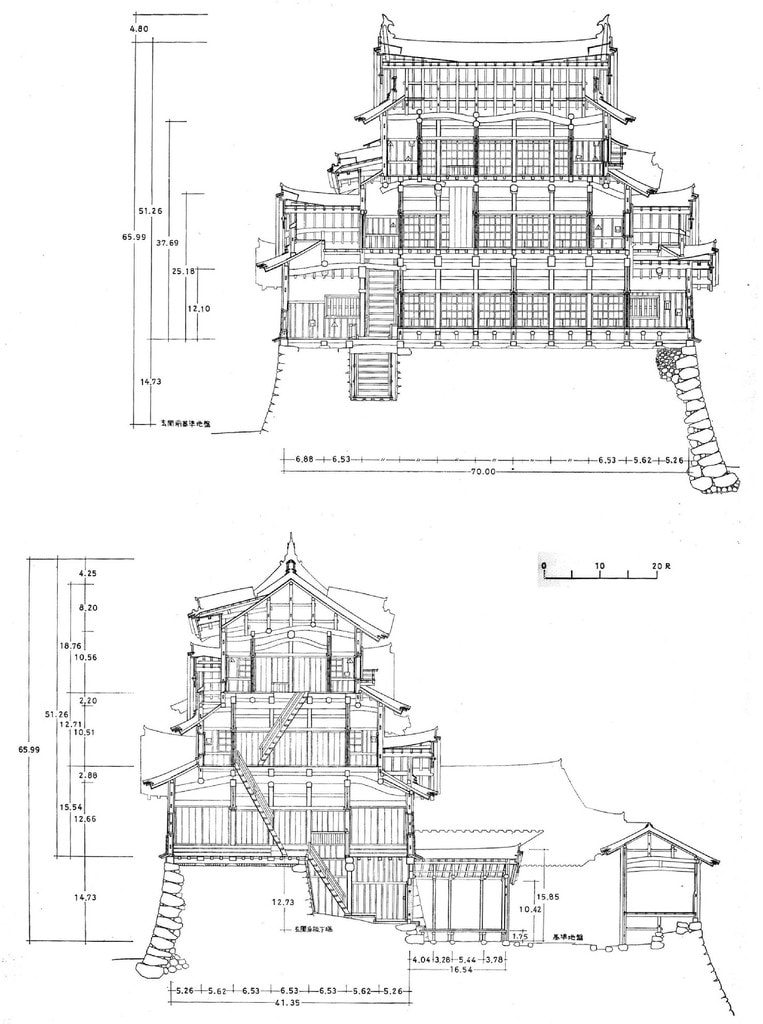

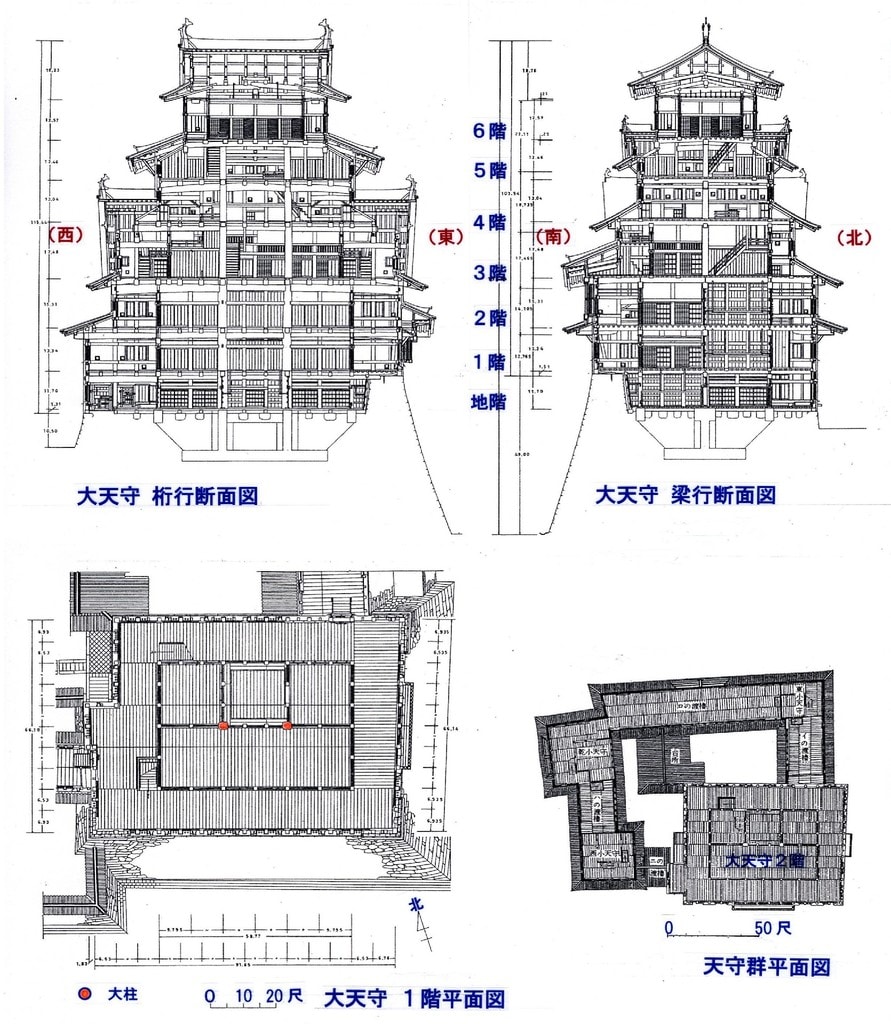

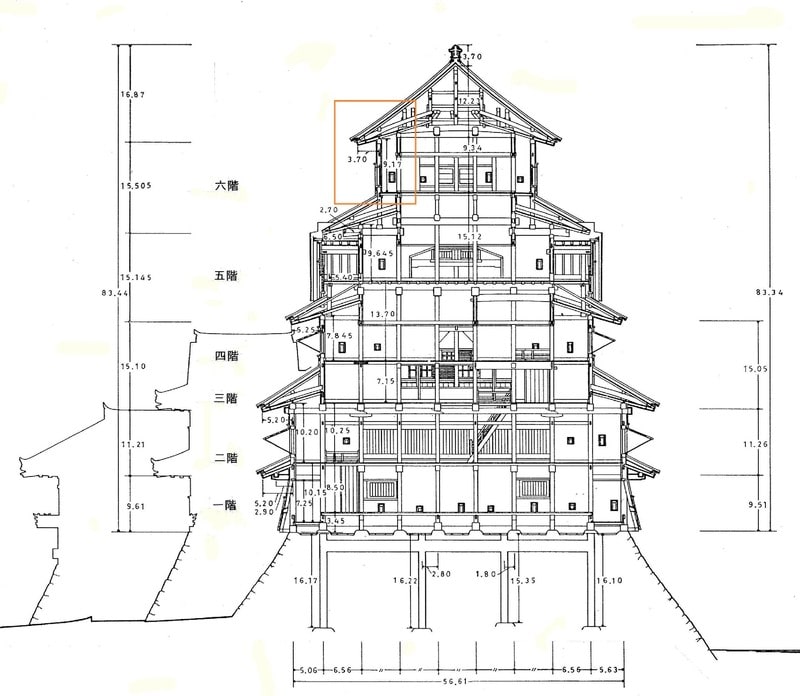

1階・2階部分矩計

1階・2階部分矩計 :

:

平面図 上から 天守三階 二階 一階

平面図 上から 天守三階 二階 一階

△ 復元後 南面部分

△ 復元後 南面部分

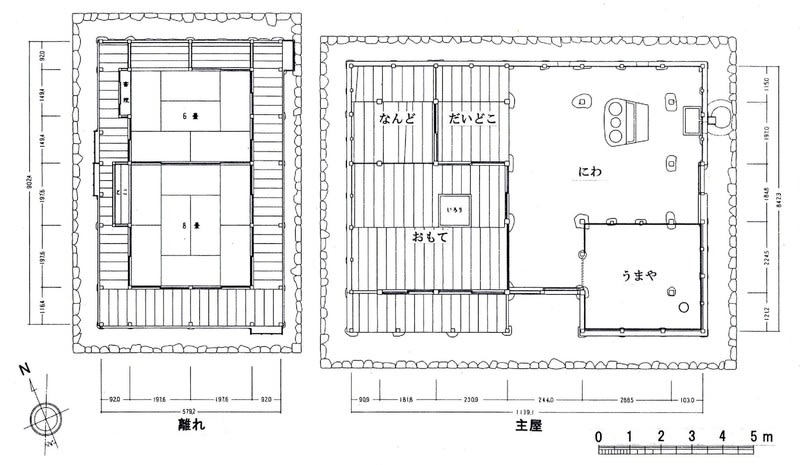

△ 梁行断面図 にわ部分 断面図とモノクロ写真は重要文化財 箱木家住宅(千年家)修理工事報告書より

△ 梁行断面図 にわ部分 断面図とモノクロ写真は重要文化財 箱木家住宅(千年家)修理工事報告書より