霞ヶ浦周辺では、この連休は田植の最盛期。

農政担当の行政機関は、品質のよい収穫を考えて、しきりに連休が明けてからの田植を奨めているが、農家は無視。というのも、たとえ機械化が進んでも、やはり田植には人手がいり、連休が丁度よいのだ。

つい最近まで、昨年の名残りが見られた田は、きれいに耕され、そしてここ数日、水が張られるようになった。早いところでは、もう田植が済んでいる。

この時期、筑波山に登ったことがある。そこから観る下界は圧巻である。なにしろ、足もとが全面水浸しの様相だからである。あたかも筑波山は大きな湖の中にそびえているかのように思え、集落は島のように浮いている。普段は気が付かない集落の立地、集落の構造がよく分る。

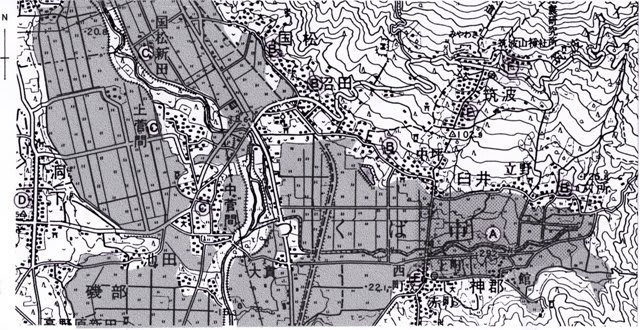

上の地図は、筑波山麓の国土地理院の2万5千分の1地形図の、水田部分に網掛けをしたもの。この網掛けした部分が、この季節いわば湖面になるのだ。

この地図は、耕地整理が進んだ後のもの。大きな道路の際で水田を埋め立てて商業用地化されだしているが、もう少し古い地図なら、島のような集落相互をつなぐ道も田に埋没していたはずで、田の形も整形ではなく、等高線に沿った形をしていただろう。

少し見にくいかもしれないが、地図中のAと記したところは、古代の「条里制水田」の遺構のあったところ。3・40年前には、その姿をのこしていたが、耕地整理の結果、今は分らない。

まわりの山の裾で湧き出した水は、この西に開いたU字型をした地形のほぼ中央で合わさり小川を形成して、「桜川」(北の「岩瀬」のあたりから来て「土浦」で霞ヶ浦に注ぐ)に合流する。そこは大きな人工を施さなくてもよい自然の田。そういう場所に人は住みついたのである。このあたりでつくられる米がいわゆる「北条米」、水が良いと味も良くなるのだという。

山麓にほぼ等高線沿いに山裾に並ぶBと記した集落・字も、今はかならずしも農業を営んでいる家とはかぎらないが、元をたどれば、古代にまでさかのぼる住居地と言ってよいだろう。

そこでは、裏手に水が湧き、あるいは井戸を掘れば容易に質の良い飲み水が得られる。当然、その水は農業用水になる。人が生きる必要条件はそろっている。しかも後に山を背負った南向きの斜面。人が住み着いて当然な一帯なのである。こういう湧き水がある等高線を湧水点と呼ぶらしく、大体山に応じて決まっているようだ。

Cと記した場所は、いわゆる「新田」。おそらく中世以降の開拓と考えられる。

「新田」には、河川のつくりだした周囲よりわずかに標高の高い自然堤防を拠りどころにした場合と、河川氾濫原の真っ只中に濠を掘り、その土で居住地をかさ上げする場合(環濠集落などと呼ばれる)とがある。

いずれの場合も、飲み水はかならずしも良いとはかぎらず、良質の水を得るには、深い井戸を掘る技術が必要だったと思われる。

ただ、この地図は、河川が改修された後のものなので、このあたりの様相は古い地図を見なければ分らない。

地図左端のDは丘陵の尾根沿いに通る街道筋に生まれた半農半商の家並。

そして、地図の右下「神郡(かんごおり)」から北上し「臼井」あたりから筑波山の山肌をほぼ等高線に直角に直登する道の周辺のEは、江戸幕府がつくった筑波詣のための参詣路沿いの集落。かなりの急坂で、元は階段状になった箇所もあったが、今は車も通れるようにはなっている。しかし車で下るときは前が見えなくて怖い。それほど急なのだ。

道の両側には宿屋、茶店があったという。今は普通の住宅地になっている。

こういった大地の上に人びとに刻み込んできた痕跡を、現代の「開発」や「計画」にかかわる方々の中で、見ようとする人は極めて少ないだろう。

もしも、見る気があり、そして綿密に見ていたならば、「つくば新線」周辺で現在行われているような、「歴史」の抹殺こそが使命、と考えているが如き開発は生まれないはずなのだ。

残念ながら、現代の建築関係者には、人びとにより大地に刻まれた「歴史」を考える「素養」がないのであり、またその必要を説く「教育」もなされていないのである。

最近の建築関係者は、よく「環境」という言葉を使う。しかし、もしも「環境」について口を出すならば、そのためには、「歴史」が必須な「素養」だと私は考える。

おそらく、大地の「歴史」を無視したがるのは、いわゆる先進国と言われる国の中では、日本と、先住民の存在を認めたがらないアメリカだけだろう。

目の前の大地は、単なる不動産と考えたら、大間違いなのである。