[文言追補 3月6日 16.26]

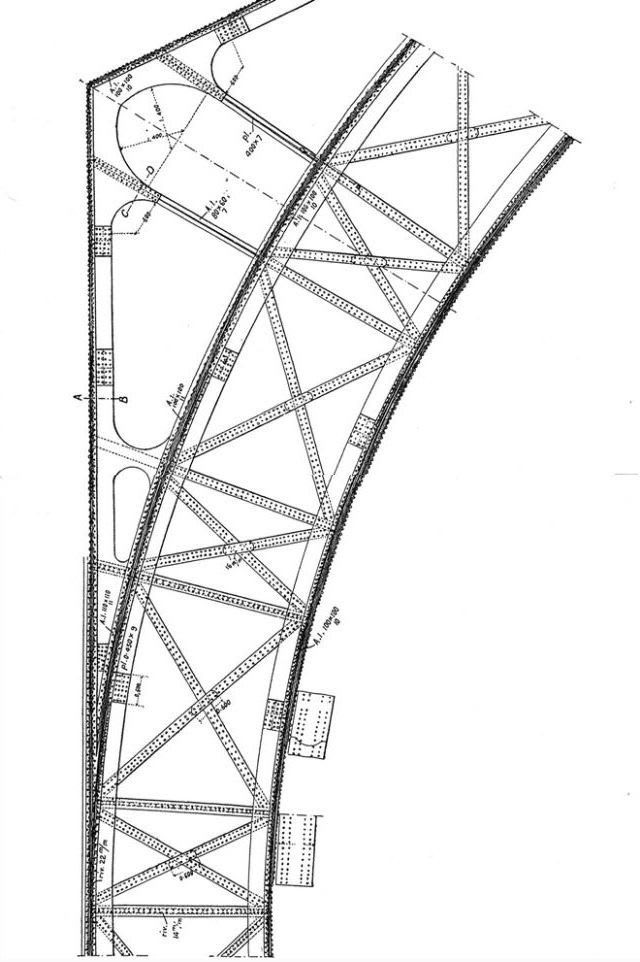

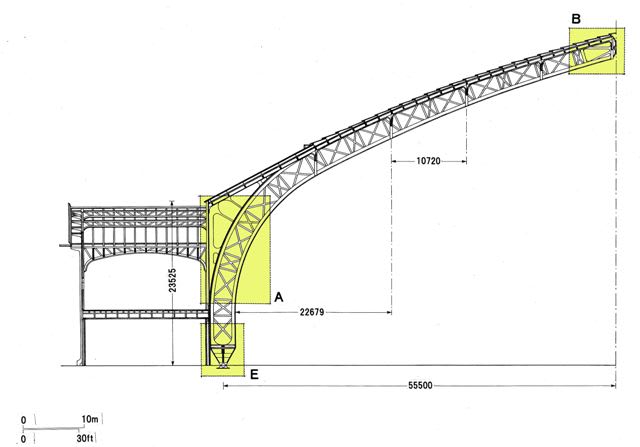

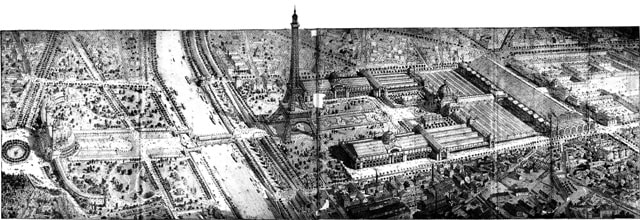

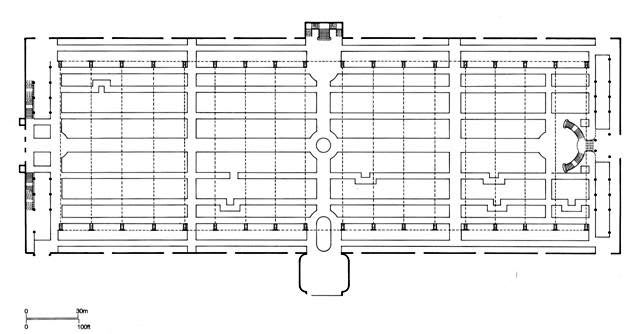

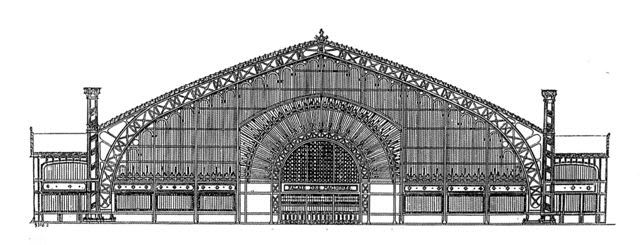

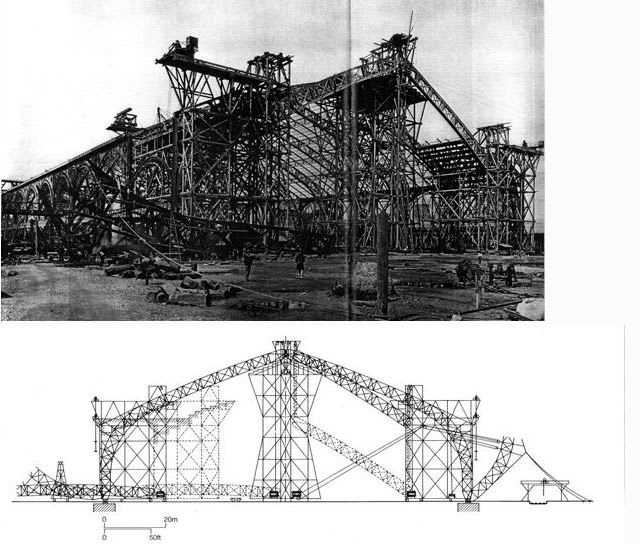

1889年パリ万博・機械館の工事は、二つの会社が担当し、それぞれが別の方法でトラスの「建て方」を行なっています。

下は、一社の採った方法の工事中の写真と解説図です。

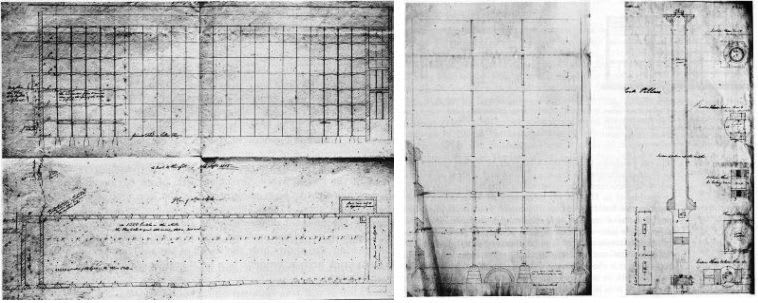

仮設足場が左右の柱脚部と棟位置につくられます。

トラスは、棟を中心に左右対称ですが、建て方は左右を別々に持ち上げ、棟の位置のピンで繋ぎます。

片側だけでもかなり重くなるため、さらに二分して持ち上げています。

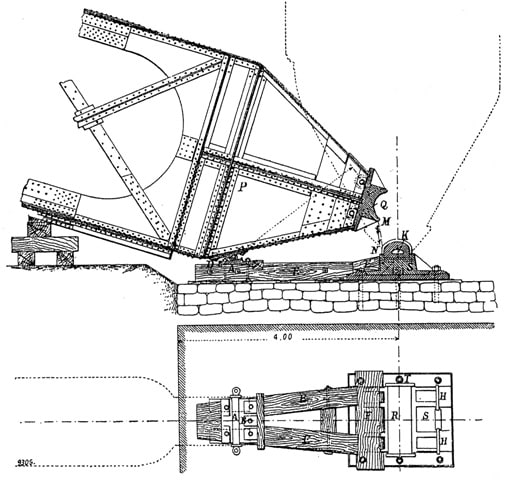

図の右側は、右側になるトラスの「建て方」を示したもの。

二分されたトラスの柱脚部を柱脚になるピンに噛ませ、トラスの上側になる端部に結んだロープを右側の足場上部の滑車に掛け、中央部の足場下のウィンチで曳くと、所定の位置まで持ち上げることができます。

当時のウィンチは、図にハンドル様のものが描きこまれているので、手動:人力ではないかと思います。不明です。

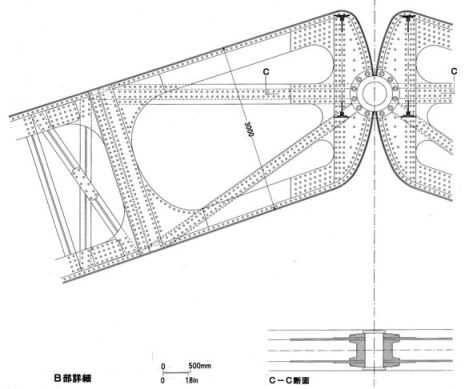

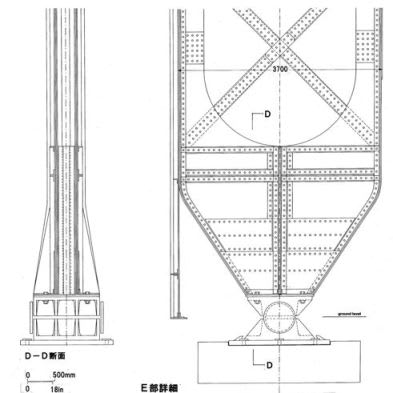

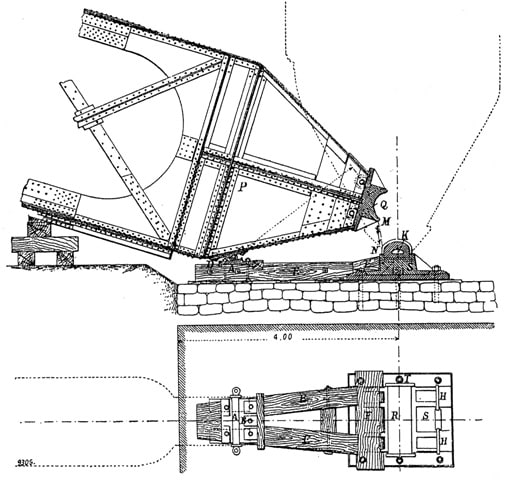

その際のピンに噛ませる方法が下図です(左半分のトラスの場合の図です)。

図のように、トラス端部にロープを掛けて持ち上げ、ピンからの位置を正確に計り木材の枕を噛ませます。

ロープをさらに曳くと、端部が持ち上がるとともに、自重も加わって、トラスは図のA点を中心にして回転してピンに載る、という手順のように推察されます。

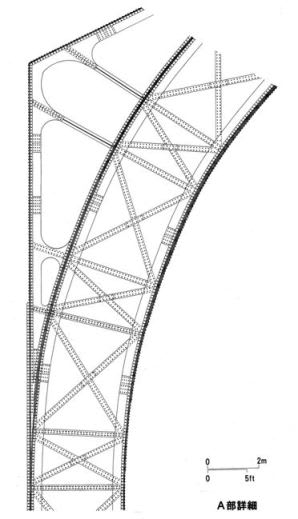

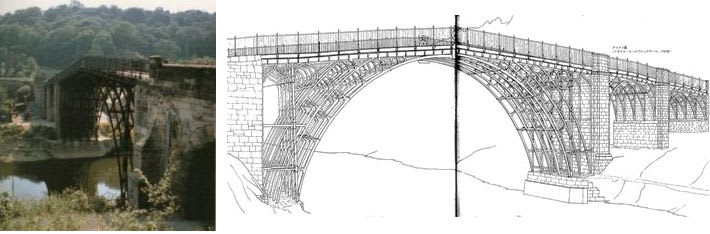

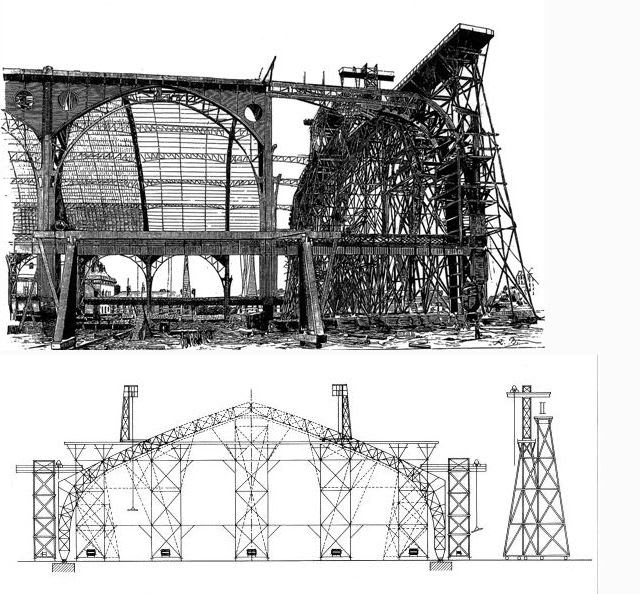

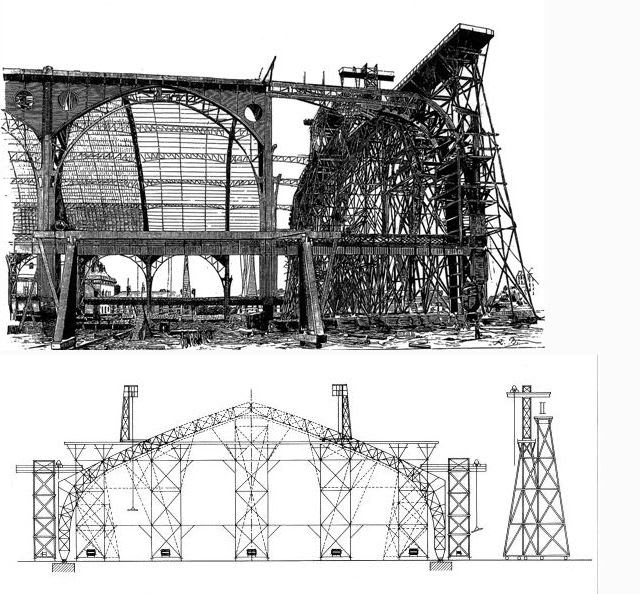

次の図はもう一社の採った方法です。

工事中の様子は、写真ではなく、銅版画かペン画のようです。写真を下図にして描いた(彫った)のではないでしょうか。銅版画やペン画の方が、写真よりも保存性がよかったからではないかと思います(先の写真はかなり見にくくなっています)。

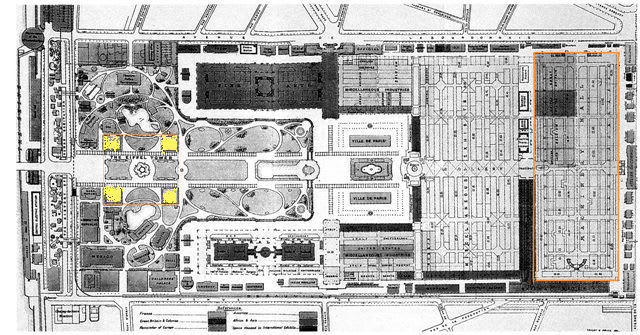

5基の足場をつくり、その上に、梁行方向に「橋」を架け、さらにその上に塔状の足場を2基立てます。これはどうやら「橋」の上を移動できるようです。

右側の図は、足場全体を、短手から見た図です。

あとは、先の方法と同じく、ウィンチで引き上げて、トラスを組立てます。

“LOST MASTERPIECES”の著者は、後者の方策の方が効率がよい、と書いています。

たしかに、「橋」の上を自在に歩けるわけですから(先の方法では、一旦地上に降りてからでなければ、もお一方の足場には行けません)作業性は数等よいと考えられます。

いずれの足場も丸太でつくってあるようです。かなりまっすぐですから針葉樹でしょう。

この「建て方」をみると、先ず「構想」があり、次いで、どのように建てるか、が検討されたと考えられます。

今なら、「建て方」が難しいから、あるいは構造に無理、無駄があるから・・・として、「構想」だけで終わってしまうのではないでしょうか。

たとえば、シドニー・オペラハウスは、ウッツォンの原設計とはまったく違って、生硬な形になってしまいましたが、それは当時の「新鋭の構造力学」が「介入」したからのようです(その「変遷」をいつか紹介します)。

機械館が構想どおりに建てられたのは、万国博覧会だったからでしょうか。

私にはそうは思えません。それが「時代の空気」だったのだ、だからこそ清新で溌剌、颯爽とした建物が生まれたのだ、と私は思います。

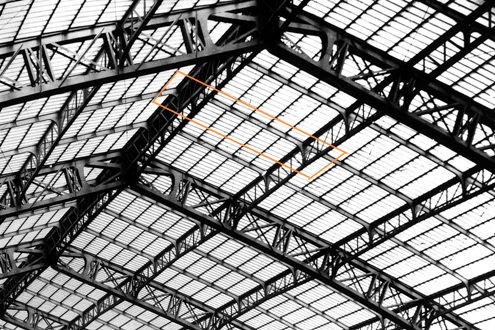

なお、“LOST MASTERPIECES”には、この機械館のトラスの構造解析図も載っていますので、以下に紹介します。

この部分については、解説を原文のまま載せます。

この話題は、これで終りです。

1889年パリ万博・機械館の工事は、二つの会社が担当し、それぞれが別の方法でトラスの「建て方」を行なっています。

下は、一社の採った方法の工事中の写真と解説図です。

仮設足場が左右の柱脚部と棟位置につくられます。

トラスは、棟を中心に左右対称ですが、建て方は左右を別々に持ち上げ、棟の位置のピンで繋ぎます。

片側だけでもかなり重くなるため、さらに二分して持ち上げています。

図の右側は、右側になるトラスの「建て方」を示したもの。

二分されたトラスの柱脚部を柱脚になるピンに噛ませ、トラスの上側になる端部に結んだロープを右側の足場上部の滑車に掛け、中央部の足場下のウィンチで曳くと、所定の位置まで持ち上げることができます。

当時のウィンチは、図にハンドル様のものが描きこまれているので、手動:人力ではないかと思います。不明です。

その際のピンに噛ませる方法が下図です(左半分のトラスの場合の図です)。

図のように、トラス端部にロープを掛けて持ち上げ、ピンからの位置を正確に計り木材の枕を噛ませます。

ロープをさらに曳くと、端部が持ち上がるとともに、自重も加わって、トラスは図のA点を中心にして回転してピンに載る、という手順のように推察されます。

次の図はもう一社の採った方法です。

工事中の様子は、写真ではなく、銅版画かペン画のようです。写真を下図にして描いた(彫った)のではないでしょうか。銅版画やペン画の方が、写真よりも保存性がよかったからではないかと思います(先の写真はかなり見にくくなっています)。

5基の足場をつくり、その上に、梁行方向に「橋」を架け、さらにその上に塔状の足場を2基立てます。これはどうやら「橋」の上を移動できるようです。

右側の図は、足場全体を、短手から見た図です。

あとは、先の方法と同じく、ウィンチで引き上げて、トラスを組立てます。

“LOST MASTERPIECES”の著者は、後者の方策の方が効率がよい、と書いています。

たしかに、「橋」の上を自在に歩けるわけですから(先の方法では、一旦地上に降りてからでなければ、もお一方の足場には行けません)作業性は数等よいと考えられます。

いずれの足場も丸太でつくってあるようです。かなりまっすぐですから針葉樹でしょう。

この「建て方」をみると、先ず「構想」があり、次いで、どのように建てるか、が検討されたと考えられます。

今なら、「建て方」が難しいから、あるいは構造に無理、無駄があるから・・・として、「構想」だけで終わってしまうのではないでしょうか。

たとえば、シドニー・オペラハウスは、ウッツォンの原設計とはまったく違って、生硬な形になってしまいましたが、それは当時の「新鋭の構造力学」が「介入」したからのようです(その「変遷」をいつか紹介します)。

機械館が構想どおりに建てられたのは、万国博覧会だったからでしょうか。

私にはそうは思えません。それが「時代の空気」だったのだ、だからこそ清新で溌剌、颯爽とした建物が生まれたのだ、と私は思います。

なお、“LOST MASTERPIECES”には、この機械館のトラスの構造解析図も載っていますので、以下に紹介します。

この部分については、解説を原文のまま載せます。

この話題は、これで終りです。