[補注追加 30日 11.35]

山梨へ行く機会が多く、そのたびに、「ある思い」を抱いて帰ってきます。

それは、二つ。

一つは、中央線の車窓から見る、高尾山の麓に至るまでの間、延々と続く家並の「凄さ」。

もう一つは、帰路、中野あたりから見え始める新宿の高層ビル群の「おぞましさ」です。

東京に住んでいて、

切れ目なく、果てしなく続く家並を、おかしいと思う方はいないのでしょうか。

新宿の競い立つ高層ビル群の「風景」を、汚い、醜い、と思う方は居られないのでしょうか。

註 風景という語は、本当は使いたくありません。

こういう状態になったのは、そんな昔のことではありません。1970年代以降です。

1900年代の初頭、明治42・3年(1909・10年)測量の国土地理院(当時は陸軍陸地測量部)の地図でみると、東京の市街地は下図(「図集・日本都市史」東京大学出版会 刊より転載)のとおりです。

地図の黒く見える部分が市街地、白い部分は農地、山林等と考えてよいでしょう。

茨城に移り住む前は、東京の西郊に暮していました。

大学生の頃までは、まわりの状況は、この地図とほとんど変わりはなかった、と言ってよいでしょう。もちろん、明治の頃に比べれば、人家は増えてはいます。しかし、農地、山林はいたるところに見ることができたのです。

家の前には、広大な杉の林が広がっていました。そこは、その当時の「都市計画」で、いわゆるグリーンベルトに指定されていたのです。今でもその面影が残っていますが、所有者の代替わりの際の相続税で取られ、徐々に小さくなってきています。

通っていた高校は、グリーンベルトの近くに位置し、まわりは一面芝の栽培地、春先には肥料として撒かれた人糞まじりの砂塵がまともに吹付けてきたものです。

以前に触れましたが、現在の環状8号線の周辺がグリーンベルト。

その外側は、市街化が制限されていました。

その頃、人びとは土地を容易に手に入れることができ、しかも100坪はおろか200、300坪の広さが当たり前でした。その一方、建築費はきわめて高かった。戦後の復興期、木材が高価だったのです。実は、これが住宅金融公庫の生まれた理由。建築費の補助が目的。

しかし、列島改造論議で、簡単にグリーンベルトは消失します。

特に注意する必要があるのは、地価の上昇をもって「経済の繁栄」と見なす、という政策がバックにあることです(当時の国土庁長官のアイディア)。

このあたりのことについては、「日本に『都市計画』はあるのか?」でもう少し詳しく書いています。

その「結果」は、簡単に言えば、建築費>土地購入費であったものが、建築費<土地購入費に移り変わった。それはすなわち、宅地の狭隘化を促すことになります。

「評価額」や「路線価」が騒がれるようになるのも、その頃からです。

そして今は、地価が高いことがはよいことだ、というのが「常識」になっているようです。

「評価額」「路線価」が下がると、メディアの多くは「悲観」的な論を張ります。

私には、これがよく分らない。

「評価額」「路線価」が下がることは、その土地に暮す人びとにとっては最良のこと、と私には思えるからです。

市街地の中で貴重な存在であった農地や山林は、先にも触れたとおり、代替わりのたびに、

「相続税」対策で切売りされ、小分けの宅地にされます(中央線沿いでは、30坪≒100㎡程度とのこと)。

地価が高いため、狭隘化するのです。

土地が天からの預かりものではなくなった。

近世まで、土地の大きさではなく、間口の長さに税金が掛けられていたのです。

下の衛星写真は、最近の東京、新宿あたりです。

矢印マークは、都庁の近く。高層ビルの長い影が見えます。西は大体環状7号線のあたりまで写っています。

これが当たり前になっていますから、世界の大きな都市も同じだ、と思う方が多いかと思います。

しかし、それはまったく違います。

下は、同じスケールのロンドンの衛星写真です。

矢印マークは、いわゆるシティ呼ばれるあたりです。

何が異なるか、一目瞭然です。

ロンドンの写真で、黒く見えるのは樹林です。

東京とロンドンの矢印マークからおよそ10キロ程度の位置を、もう少し近寄って見たのが次の2枚です。スケールは同じです。

上が東京、下がロンドンです。ともに鉄道の駅のそばの住宅地です。

これは、ほんの一例です。

Google Earth で東京、ロンドンを検索して、いろいろな地区を観てみてください。

ロンドンの住宅も、多分二階建てが主でしょう。しかも、一戸が大きいようです。

なぜこういう違いが生じているのでしょうか。

日本は国土が狭く、人口密度が高いからだ、あるいは、東京一極集中だからだ、というわけではありません。

因みに、2009年のデータでは

大ロンドンの面積は1572平方キロメートル、人口は775万で総人口の約12%。

東京(「東京都」域)は2189平方キロメートル、1320万で総人口の約10%。

ロンドンの方が集中していることになります。

人口密度は、平方キロメートルあたり、ロンドン4932人、東京6024人。

たしかにロンドンの人口密度は東京の8割強。単純に計算すると、東京の50坪はロンドンの62.5坪にあたる。

しかし、この差が東京の様態をつくった、とは考えられません。

それを説明してくれるのが次の地図です。

ロンドンをとり上げているのには、他意はありません。

この地図があるからです。

これは、現在のロンドンの地図に、

1888年(明治21年)の「ロンドン市界」、

「大ロンドン」の境界、

「景観保存地域」

などを書き込んだもの(帝国書院刊「基本地図帳2008」より転載)。

赤色の線で描かれた円は、都心から20キロ圏を示しています。

つまり、ロンドンにはこのようなヴィジョンが100年以上前からあり、それを継承し続けてきたのです。

一方、東京は、ときどきの「都合」で、「適当に」に変えられてきた。

なぜ「適当に」変えられたか。

その理由は、数値信仰。そのなかでも最も単純な「ものの価値を金銭で計る」ことが当たり前になってしまったからではないか、と私は考えています。

たしかに、「ものの価値」を「評価する」ことは難しい。

そこで、手っ取り早いのが「金銭に置き換える」こと。

金銭で計るなら、土地の価格も高いほどいい。それは地域の経済の活性化に連なる・・・。

そうなったとき、SURROUNDINGS への関心・気遣いなど、いっぺんに吹っ飛んでしまいます。

なぜなら SURROUNDINGS への関心・気遣いには、私たちの感覚、感性が係わる。

しかし、「人の感覚・感性」を「数値化する」ことはできないのです。まして金銭に置き換えることなどできない。ゆえに、無視、黙殺しよう・・・・、あるいは「金銭化」できるものだけとり上げよう・・・。地価がその一つなのです。

日本は西欧流の「合理主義」を是として積極的に受容してきました。しかし、何か「勘違い」をしているのではないか、と私は思っています。

「合理(的であること)」=「事象を数値化して捉えること」、と解してしまっているのではないか。

「ものの価値を金銭で計る」ことが当たり前になると、別の「動き」が生まれます。「個別の価値の追求」に励むようになるのです。

建物をつくるにも、まわりは関係ない、「自分の持物の価値」だけを考えるようになります。普通の人びとはもとより、「専門家」さえも、です。

以前、このことを、( SURROUNDINGS に対する)「作法」の喪失、と書きました。

その結果、街並み、家並も、かつての街並み、家並とは、数等見劣りするものになってしまった、と私は考えています。「作法」もまた数値化できない・・・。

もしかしたら、そこには、個別の価値の足し算で全体の価値が定まる、という考えも潜んでいるのかもしれません。

ロンドンの地図の中に「景観保存地域」を区画する線が見えます。

「景観保存地域」の内容については詳しくは知りませんが、その広さに驚きます。20km圏はもとより「大ロンドン」はその中に入っています。東京で言えば、関東平野の大部分が入る大きさ。

「景観保存地域」の内容について詳しい方は、ご教示ください。

日本にも「景観法」というのができましたが、個別条項の言及のみです。

何度も触れてきましたが、近世までの(少なくとも、それを多少とも引き摺ってきた昭和初期までの)日本の建物づくりには、 SURROUNDINGS の造成、という「理念」がありました。

西欧でも、「近代建築《理論》」以前は、同様であった、と考えてよいと思います。なぜなら、それが普通の、当たり前の感覚だからです。

どの地域であろうが、人が建物をつくるにあたっては、普通の、当たり前の感覚を拠りどころにするからです。

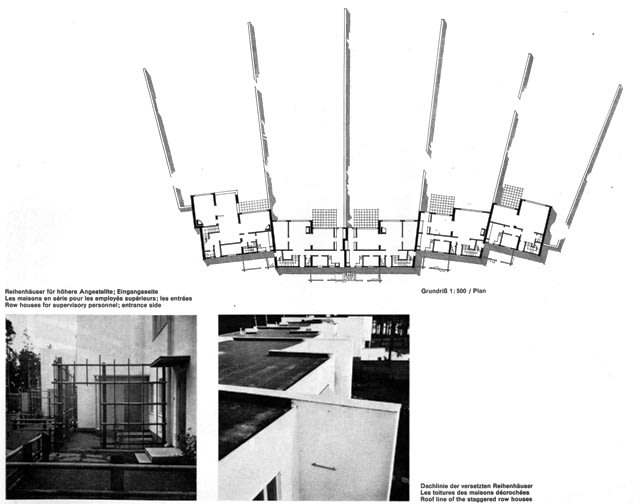

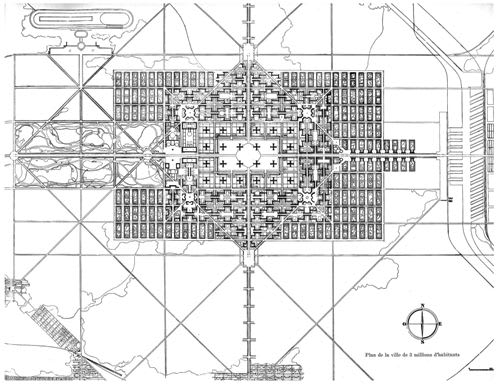

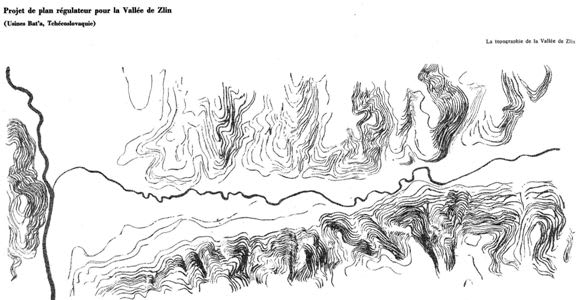

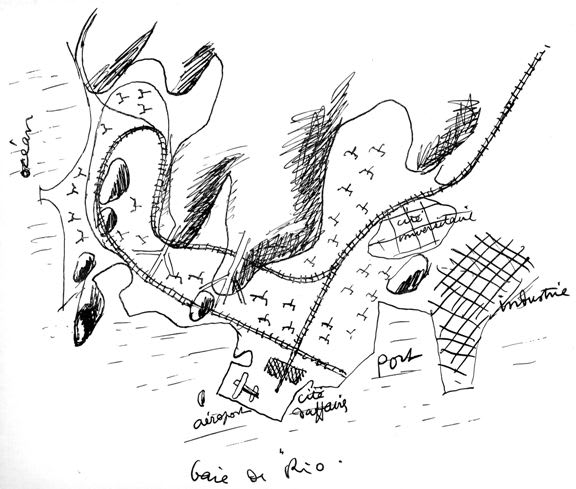

ところが、1900年代の西欧で、そうでない動きが出てきた。いわゆる「近代建築《理論》」です。端的に言えば、建物の建つ大地が、建築家のキャンバスと見なされるようになってしまったのです。あるいは、人の普通の目線ではなく、俯瞰・鳥瞰の目線でものを考え、つくるようになった、と言ってもよい。

たしかに、俯瞰・鳥瞰では、全貌がよく見える。

しかし、ここで気をつけなければならないのは、俯瞰・鳥瞰で見えているものが、俯瞰・鳥瞰の目線でつくられているわけではない、という事実です。少なくとも近世までは、洋の東西を問わず、普通は、人の目線を拠りどころにつくられていた。

例外は、ローマ帝国をはじめとする植民地での「町づくり」。

権力を持つと、どうも、そういう風潮が生まれるらしい。

現代の「建築家たち」もまた、「権力を持った」と考えているのではないか。

「権力を持つ」とは、「他の一切を見下す視線を持つ」ということ。

それが「理解不能」な言動・行動の因になっているのではないか。

第二次大戦後、「近代建築《理論》」にかぶれた日本は、明治初頭同様、「旧い日本」をすべて廃棄しようとしてきたのです。

その結果、建物づくりは、《個人主義》に走ります。個々の建物を取り囲んでいる SURROUNDINGS はどうでもよくなったのです。

何度も書きますが、建物は、不愉快だからといって、押入れや倉庫に仕舞いこむことができません。だから、見たくなくても目の前に現れてくる。つまり、不愉快は、その建物が立っている間は永遠に続くのです。これは一種の犯罪である、と私は思います。

最近の建築評論家諸氏は、個別の建物を「評論」します。しかし、その一帯の SURROUNDINGS を含めての評論を、私は読んだことがありません。

いったい、新宿の高層ビル群の街を、どう考え、どう評論するのでしょうか。

そしてまた、所狭しと肩を並べて建つ住宅群の密集を、それを生じさせた訳を、どのように評論するのでしょう。

折しも、直下型地震によって、膨大な数の木造住宅が被災するという「報告」がありました。それへの「対策」として言われるのが、いつものように、耐震化と耐火。

木造建築が悪者にされる。

江戸の町や各地の近世の町も、よく大火があった。しかし、それらの町の密度は、現代ほどひどくはないのです。その上で、きめ細かな防火・消防対策も講じられていた。

狭隘な土地に肩を接して建つのを当たり前、と思うのが間違い、そう私は思っています。人が暮してゆくには、それなりの SURROUNDINGS を要するのです。それは、肩を接してではありえない。

それゆえ、必要なのは、狭隘化の原因が何なのか、宅地が細分化される原因が何なのか、それを考えることこそが最大の対災害策なのではないでしょうか。

SURROUNDINGS は、勘定できない価値です。

しかし、勘定できないから捨てていい、というものではありません。

むしろ、勘定に入れなければならない最大の視点ではないか、と私は思っています。

その視点を持ったとき、近世までに人びとがつくりだした、日本の、そして各地域の、家並や街並み、いろいろな「もの」は、単なる《観光資源》:客寄せの道具:なのではなく、私たちの目の前に、私たちが忘れてきてしまった大事な「原理」を具体的に教えてくれる「もの」として表れてくるはずだ、と私は考えています。

実はそれが「観光」の真の意味なのです。「聴風、観光」です。そこに流れる風を感じ、光を観るのです。

補注 下記でも同じようなことを書いています。[追加 30日 11.35]

「わざわざ危ないところに暮し、安全を願う?!」

「危ない所が街になったのは・・・・江戸の街と今の東京の立地要件は同じか?」

山梨へ行く機会が多く、そのたびに、「ある思い」を抱いて帰ってきます。

それは、二つ。

一つは、中央線の車窓から見る、高尾山の麓に至るまでの間、延々と続く家並の「凄さ」。

もう一つは、帰路、中野あたりから見え始める新宿の高層ビル群の「おぞましさ」です。

東京に住んでいて、

切れ目なく、果てしなく続く家並を、おかしいと思う方はいないのでしょうか。

新宿の競い立つ高層ビル群の「風景」を、汚い、醜い、と思う方は居られないのでしょうか。

註 風景という語は、本当は使いたくありません。

こういう状態になったのは、そんな昔のことではありません。1970年代以降です。

1900年代の初頭、明治42・3年(1909・10年)測量の国土地理院(当時は陸軍陸地測量部)の地図でみると、東京の市街地は下図(「図集・日本都市史」東京大学出版会 刊より転載)のとおりです。

地図の黒く見える部分が市街地、白い部分は農地、山林等と考えてよいでしょう。

茨城に移り住む前は、東京の西郊に暮していました。

大学生の頃までは、まわりの状況は、この地図とほとんど変わりはなかった、と言ってよいでしょう。もちろん、明治の頃に比べれば、人家は増えてはいます。しかし、農地、山林はいたるところに見ることができたのです。

家の前には、広大な杉の林が広がっていました。そこは、その当時の「都市計画」で、いわゆるグリーンベルトに指定されていたのです。今でもその面影が残っていますが、所有者の代替わりの際の相続税で取られ、徐々に小さくなってきています。

通っていた高校は、グリーンベルトの近くに位置し、まわりは一面芝の栽培地、春先には肥料として撒かれた人糞まじりの砂塵がまともに吹付けてきたものです。

以前に触れましたが、現在の環状8号線の周辺がグリーンベルト。

その外側は、市街化が制限されていました。

その頃、人びとは土地を容易に手に入れることができ、しかも100坪はおろか200、300坪の広さが当たり前でした。その一方、建築費はきわめて高かった。戦後の復興期、木材が高価だったのです。実は、これが住宅金融公庫の生まれた理由。建築費の補助が目的。

しかし、列島改造論議で、簡単にグリーンベルトは消失します。

特に注意する必要があるのは、地価の上昇をもって「経済の繁栄」と見なす、という政策がバックにあることです(当時の国土庁長官のアイディア)。

このあたりのことについては、「日本に『都市計画』はあるのか?」でもう少し詳しく書いています。

その「結果」は、簡単に言えば、建築費>土地購入費であったものが、建築費<土地購入費に移り変わった。それはすなわち、宅地の狭隘化を促すことになります。

「評価額」や「路線価」が騒がれるようになるのも、その頃からです。

そして今は、地価が高いことがはよいことだ、というのが「常識」になっているようです。

「評価額」「路線価」が下がると、メディアの多くは「悲観」的な論を張ります。

私には、これがよく分らない。

「評価額」「路線価」が下がることは、その土地に暮す人びとにとっては最良のこと、と私には思えるからです。

市街地の中で貴重な存在であった農地や山林は、先にも触れたとおり、代替わりのたびに、

「相続税」対策で切売りされ、小分けの宅地にされます(中央線沿いでは、30坪≒100㎡程度とのこと)。

地価が高いため、狭隘化するのです。

土地が天からの預かりものではなくなった。

近世まで、土地の大きさではなく、間口の長さに税金が掛けられていたのです。

下の衛星写真は、最近の東京、新宿あたりです。

矢印マークは、都庁の近く。高層ビルの長い影が見えます。西は大体環状7号線のあたりまで写っています。

これが当たり前になっていますから、世界の大きな都市も同じだ、と思う方が多いかと思います。

しかし、それはまったく違います。

下は、同じスケールのロンドンの衛星写真です。

矢印マークは、いわゆるシティ呼ばれるあたりです。

何が異なるか、一目瞭然です。

ロンドンの写真で、黒く見えるのは樹林です。

東京とロンドンの矢印マークからおよそ10キロ程度の位置を、もう少し近寄って見たのが次の2枚です。スケールは同じです。

上が東京、下がロンドンです。ともに鉄道の駅のそばの住宅地です。

これは、ほんの一例です。

Google Earth で東京、ロンドンを検索して、いろいろな地区を観てみてください。

ロンドンの住宅も、多分二階建てが主でしょう。しかも、一戸が大きいようです。

なぜこういう違いが生じているのでしょうか。

日本は国土が狭く、人口密度が高いからだ、あるいは、東京一極集中だからだ、というわけではありません。

因みに、2009年のデータでは

大ロンドンの面積は1572平方キロメートル、人口は775万で総人口の約12%。

東京(「東京都」域)は2189平方キロメートル、1320万で総人口の約10%。

ロンドンの方が集中していることになります。

人口密度は、平方キロメートルあたり、ロンドン4932人、東京6024人。

たしかにロンドンの人口密度は東京の8割強。単純に計算すると、東京の50坪はロンドンの62.5坪にあたる。

しかし、この差が東京の様態をつくった、とは考えられません。

それを説明してくれるのが次の地図です。

ロンドンをとり上げているのには、他意はありません。

この地図があるからです。

これは、現在のロンドンの地図に、

1888年(明治21年)の「ロンドン市界」、

「大ロンドン」の境界、

「景観保存地域」

などを書き込んだもの(帝国書院刊「基本地図帳2008」より転載)。

赤色の線で描かれた円は、都心から20キロ圏を示しています。

つまり、ロンドンにはこのようなヴィジョンが100年以上前からあり、それを継承し続けてきたのです。

一方、東京は、ときどきの「都合」で、「適当に」に変えられてきた。

なぜ「適当に」変えられたか。

その理由は、数値信仰。そのなかでも最も単純な「ものの価値を金銭で計る」ことが当たり前になってしまったからではないか、と私は考えています。

たしかに、「ものの価値」を「評価する」ことは難しい。

そこで、手っ取り早いのが「金銭に置き換える」こと。

金銭で計るなら、土地の価格も高いほどいい。それは地域の経済の活性化に連なる・・・。

そうなったとき、SURROUNDINGS への関心・気遣いなど、いっぺんに吹っ飛んでしまいます。

なぜなら SURROUNDINGS への関心・気遣いには、私たちの感覚、感性が係わる。

しかし、「人の感覚・感性」を「数値化する」ことはできないのです。まして金銭に置き換えることなどできない。ゆえに、無視、黙殺しよう・・・・、あるいは「金銭化」できるものだけとり上げよう・・・。地価がその一つなのです。

日本は西欧流の「合理主義」を是として積極的に受容してきました。しかし、何か「勘違い」をしているのではないか、と私は思っています。

「合理(的であること)」=「事象を数値化して捉えること」、と解してしまっているのではないか。

「ものの価値を金銭で計る」ことが当たり前になると、別の「動き」が生まれます。「個別の価値の追求」に励むようになるのです。

建物をつくるにも、まわりは関係ない、「自分の持物の価値」だけを考えるようになります。普通の人びとはもとより、「専門家」さえも、です。

以前、このことを、( SURROUNDINGS に対する)「作法」の喪失、と書きました。

その結果、街並み、家並も、かつての街並み、家並とは、数等見劣りするものになってしまった、と私は考えています。「作法」もまた数値化できない・・・。

もしかしたら、そこには、個別の価値の足し算で全体の価値が定まる、という考えも潜んでいるのかもしれません。

ロンドンの地図の中に「景観保存地域」を区画する線が見えます。

「景観保存地域」の内容については詳しくは知りませんが、その広さに驚きます。20km圏はもとより「大ロンドン」はその中に入っています。東京で言えば、関東平野の大部分が入る大きさ。

「景観保存地域」の内容について詳しい方は、ご教示ください。

日本にも「景観法」というのができましたが、個別条項の言及のみです。

何度も触れてきましたが、近世までの(少なくとも、それを多少とも引き摺ってきた昭和初期までの)日本の建物づくりには、 SURROUNDINGS の造成、という「理念」がありました。

西欧でも、「近代建築《理論》」以前は、同様であった、と考えてよいと思います。なぜなら、それが普通の、当たり前の感覚だからです。

どの地域であろうが、人が建物をつくるにあたっては、普通の、当たり前の感覚を拠りどころにするからです。

ところが、1900年代の西欧で、そうでない動きが出てきた。いわゆる「近代建築《理論》」です。端的に言えば、建物の建つ大地が、建築家のキャンバスと見なされるようになってしまったのです。あるいは、人の普通の目線ではなく、俯瞰・鳥瞰の目線でものを考え、つくるようになった、と言ってもよい。

たしかに、俯瞰・鳥瞰では、全貌がよく見える。

しかし、ここで気をつけなければならないのは、俯瞰・鳥瞰で見えているものが、俯瞰・鳥瞰の目線でつくられているわけではない、という事実です。少なくとも近世までは、洋の東西を問わず、普通は、人の目線を拠りどころにつくられていた。

例外は、ローマ帝国をはじめとする植民地での「町づくり」。

権力を持つと、どうも、そういう風潮が生まれるらしい。

現代の「建築家たち」もまた、「権力を持った」と考えているのではないか。

「権力を持つ」とは、「他の一切を見下す視線を持つ」ということ。

それが「理解不能」な言動・行動の因になっているのではないか。

第二次大戦後、「近代建築《理論》」にかぶれた日本は、明治初頭同様、「旧い日本」をすべて廃棄しようとしてきたのです。

その結果、建物づくりは、《個人主義》に走ります。個々の建物を取り囲んでいる SURROUNDINGS はどうでもよくなったのです。

何度も書きますが、建物は、不愉快だからといって、押入れや倉庫に仕舞いこむことができません。だから、見たくなくても目の前に現れてくる。つまり、不愉快は、その建物が立っている間は永遠に続くのです。これは一種の犯罪である、と私は思います。

最近の建築評論家諸氏は、個別の建物を「評論」します。しかし、その一帯の SURROUNDINGS を含めての評論を、私は読んだことがありません。

いったい、新宿の高層ビル群の街を、どう考え、どう評論するのでしょうか。

そしてまた、所狭しと肩を並べて建つ住宅群の密集を、それを生じさせた訳を、どのように評論するのでしょう。

折しも、直下型地震によって、膨大な数の木造住宅が被災するという「報告」がありました。それへの「対策」として言われるのが、いつものように、耐震化と耐火。

木造建築が悪者にされる。

江戸の町や各地の近世の町も、よく大火があった。しかし、それらの町の密度は、現代ほどひどくはないのです。その上で、きめ細かな防火・消防対策も講じられていた。

狭隘な土地に肩を接して建つのを当たり前、と思うのが間違い、そう私は思っています。人が暮してゆくには、それなりの SURROUNDINGS を要するのです。それは、肩を接してではありえない。

それゆえ、必要なのは、狭隘化の原因が何なのか、宅地が細分化される原因が何なのか、それを考えることこそが最大の対災害策なのではないでしょうか。

SURROUNDINGS は、勘定できない価値です。

しかし、勘定できないから捨てていい、というものではありません。

むしろ、勘定に入れなければならない最大の視点ではないか、と私は思っています。

その視点を持ったとき、近世までに人びとがつくりだした、日本の、そして各地域の、家並や街並み、いろいろな「もの」は、単なる《観光資源》:客寄せの道具:なのではなく、私たちの目の前に、私たちが忘れてきてしまった大事な「原理」を具体的に教えてくれる「もの」として表れてくるはずだ、と私は考えています。

実はそれが「観光」の真の意味なのです。「聴風、観光」です。そこに流れる風を感じ、光を観るのです。

補注 下記でも同じようなことを書いています。[追加 30日 11.35]

「わざわざ危ないところに暮し、安全を願う?!」

「危ない所が街になったのは・・・・江戸の街と今の東京の立地要件は同じか?」