「驚きの《実物》実験」の話のとき、「伝統的木造住宅」の柱は太いものだ、という「予断」があるのではないか、と書いた。特に、いわゆる「民家」は骨太だ、と一般に「理解」されているようだ。

註 最近、長寿命の建物は、太い柱に太い梁・・・などと奨める本が

出ている。確かに太い材そのものは永もちかもしれない。

しかし、組まれた架構の耐久性は、材寸ではなく、組み方にある

という理解が必要なのではないか。

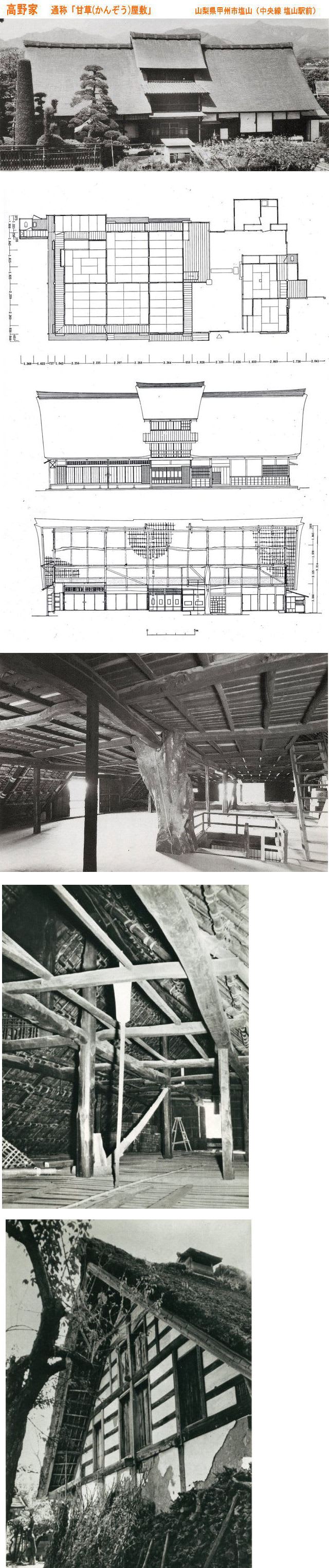

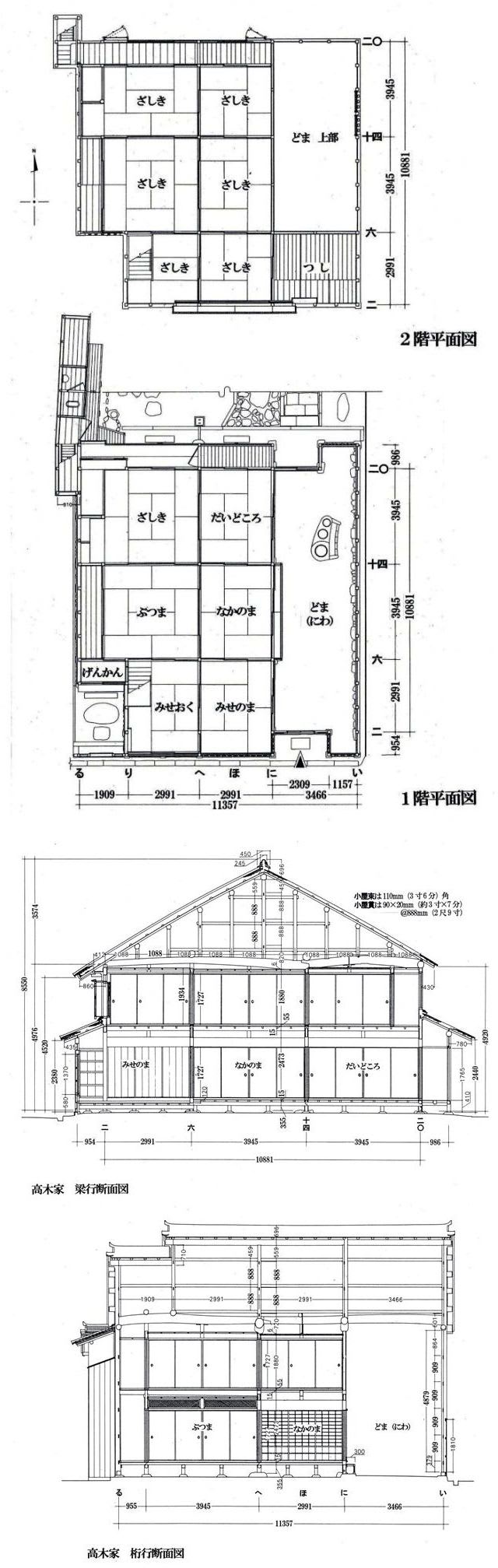

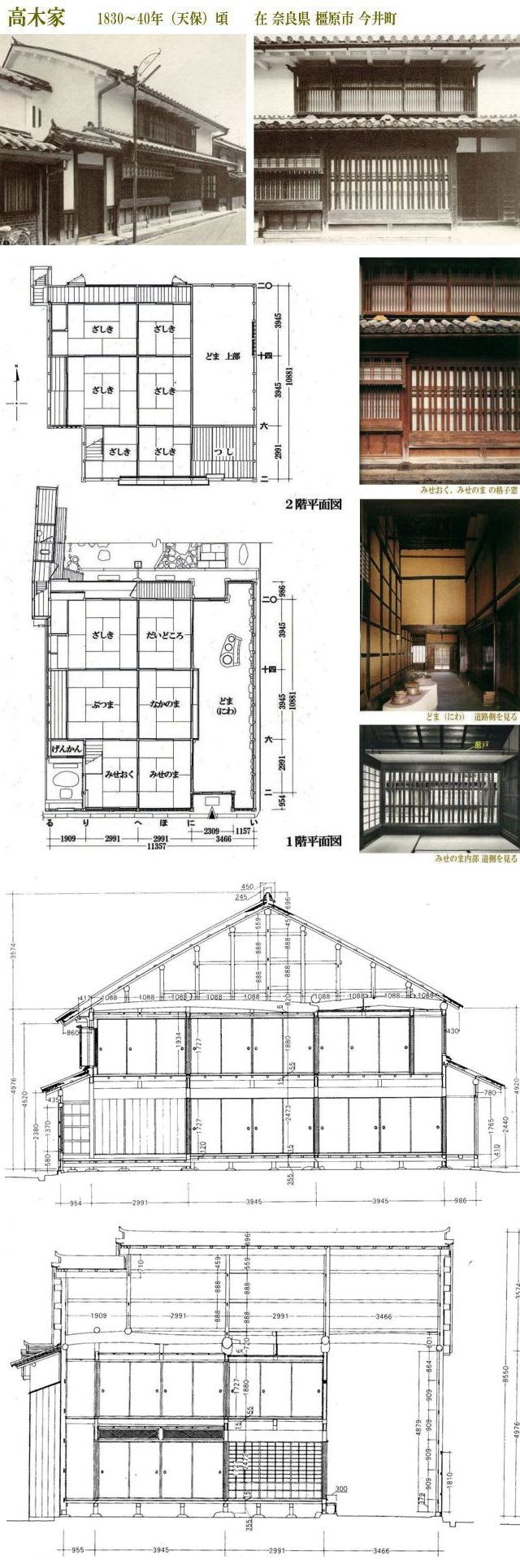

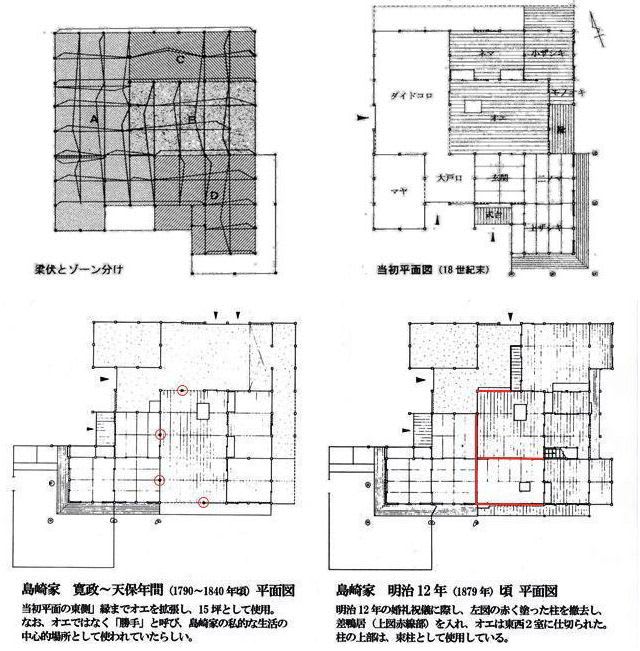

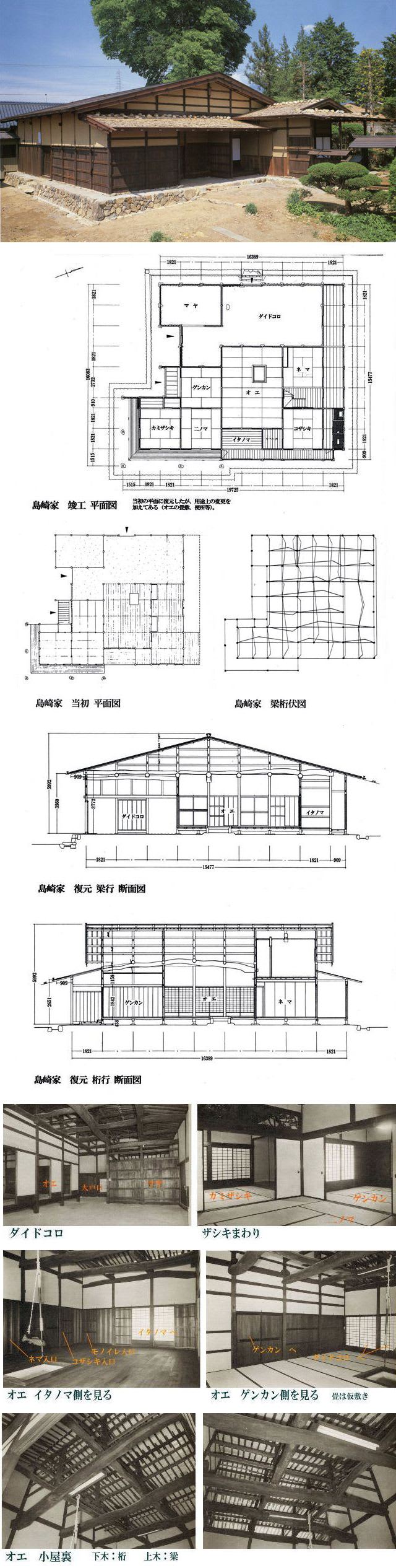

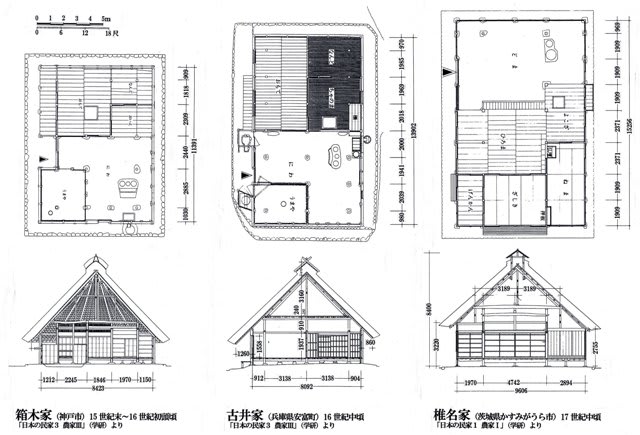

「民家は骨太」「骨太は永もち」・・という単純な理解は「誤解」だとして、奈良今井町の二階建町家・「高木家」と、信州・塩尻の「島崎家」を例にだした。

これらの建物の柱は、いずれも平均4寸2分~4寸3分角(約130㎜)。決して太くはない。

註 島崎家⇒07年5月24,25日 参照

「日本の建築技術の展開-27」

「日本の建築技術の展開-27・補足・・・・島崎家について追記」

高木家⇒07年5月30,31日 参照

「日本の建築技術の展開-29・・・・二階建の町家 その2」

「日本の建築技術の展開-29の補足」

「日本の建築技術の展開-29の補足・再び・・・・高木家の架構分解図」

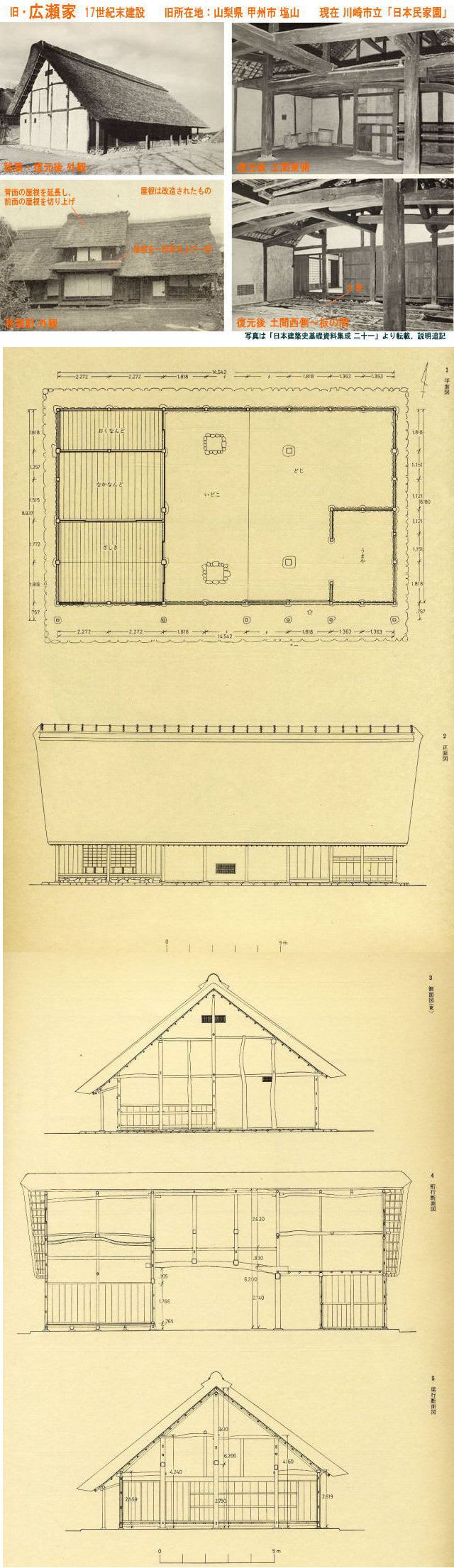

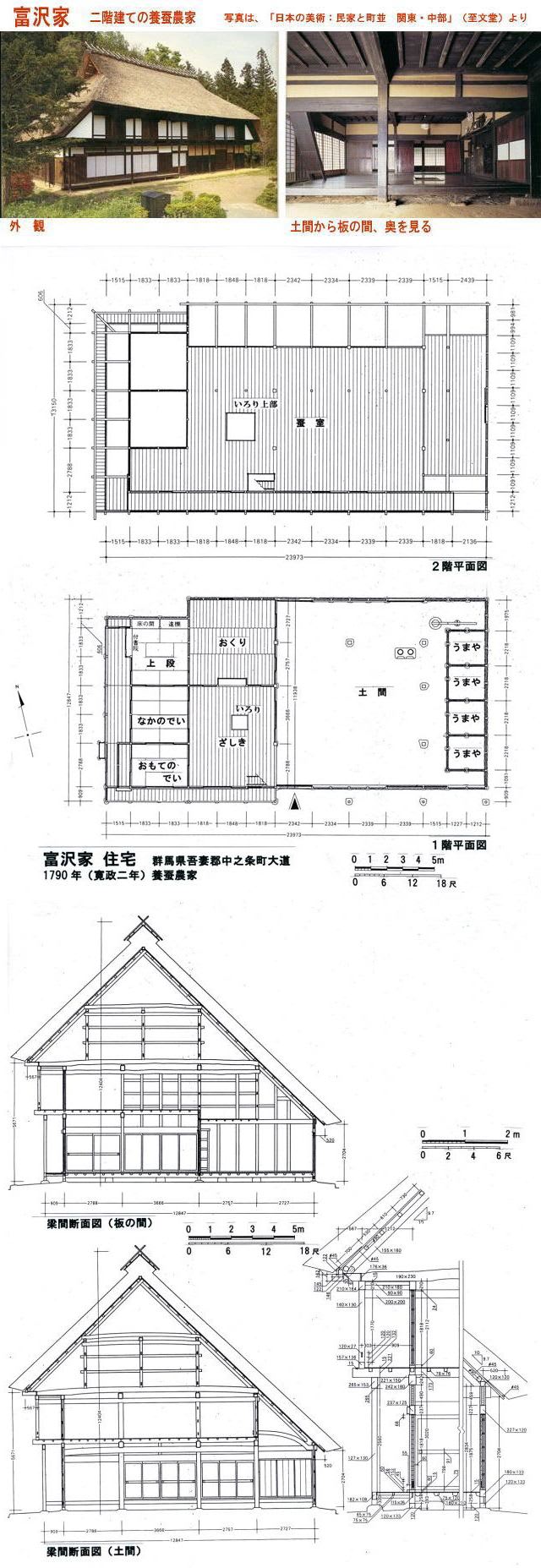

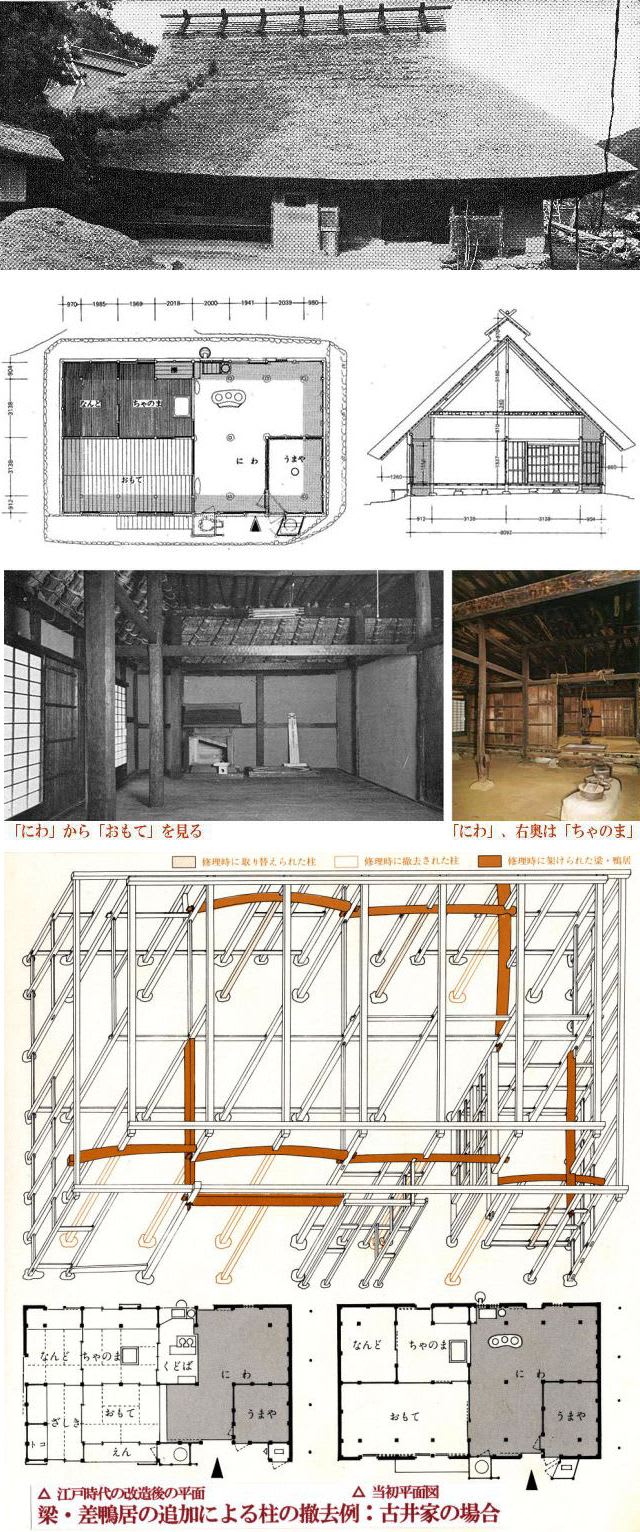

「島崎家」は平屋建、農家の二階建例はないかと考えていたとき、大分昔に見た「富沢家」のことを思い出した。

上掲の写真、図面がそれである。

昔撮った写真がどこかにあるはずなのだが、ここでは「日本の美術」の写真を転載させていただく。

また、図面は「日本の民家 1 農家Ⅰ」(学研)からの転載。

「富沢家」は、群馬県の渋川から長野原に通じるJR吾妻線の途中・中之条から山を越えて三国街道:国道17号線へ出る街道の峠(大道峠)の手前、「大道」という集落にある。

この集落は、新田開発で開かれたが、地図を開いてみていただければ分るが、標高が高い山深い寒村、古くから養蚕が盛んであったらしい。なお、「富沢家」に「うまや」が4室あるのは、「富沢家」が街道筋の運送をも業としていたから。

上州、甲州そして信州にかけての山地は、江戸期~明治にかけて養蚕が盛んな一帯。独特の養蚕農家が各地にある。いずれも山間の地。群馬・富岡に官営製糸場がつくられたのも、そういう地理的関係からの選定(選定にかかわったのは若きフランスの青年であることは以前書いた)。

今、甲府盆地は、葡萄をはじめ果物の産地として有名だが、ほとんどの葡萄園は、かつて桑畑だったということは、意外と知られていない。養蚕の衰退にともない果樹園に代ったのだ(茨城も養蚕が盛んであった頃があり、元桑畑は果樹やタバコの栽培に代った)。

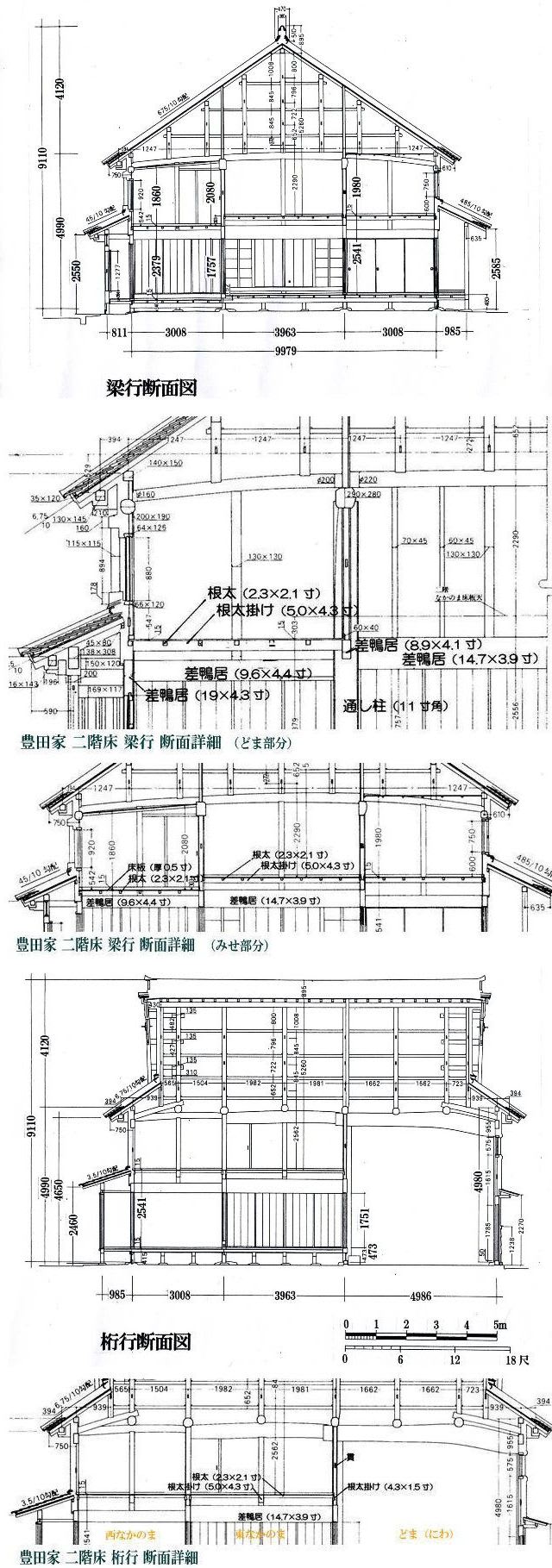

さて、「富沢家」は、ほとんど総二階と言ってもよいつくりの茅葺農家。二階部分が「踏み天井(根太天井)」の蚕室になっている。

養蚕のしかたには時代によっていろいろと変遷があるようだが、「富沢家」では、通称「ざしき」と呼ばれていた現在の居間に相当する部屋の「いろり」の上の天井=蚕室の床が大きく開けられ、暖気が二階に抜けるようになっている。

また、蚕室の南面は、出桁・出梁でベランダ様の張り出しが設けられ、ほぼ全面が開口、紙障子が入っている。

これに似たつくりは、瓦葺きではあるが、上州・群馬では高崎~伊勢崎あたり、甲州・山梨では勝沼~塩山あたり、そして埼玉では秩父あたり、信州では諏訪周辺で、今でも見ることができる。

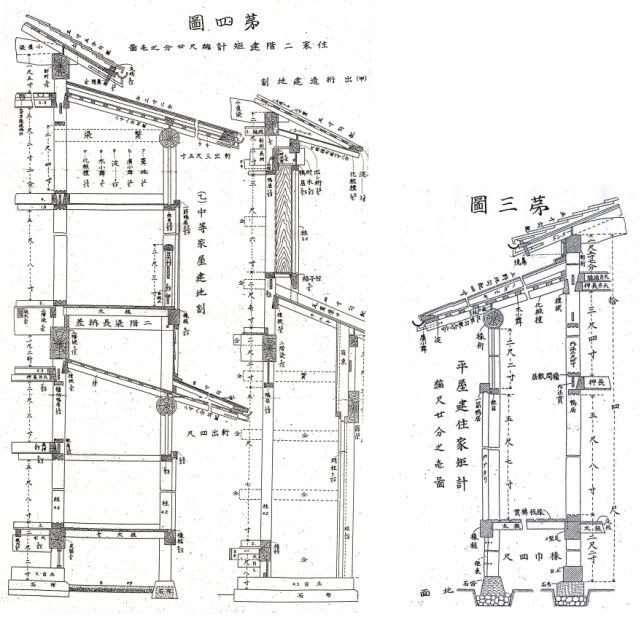

この建物では、土間と土間境の柱は礎石建てで太目の材、はねだし部の柱も礎石建てだが、実測矩計図によると127×130mm。

そのほかは土台が使われていて、土台は丈120×幅133mm。柱が土台からこぼれている箇所がないから、先の柱の他は最大でも133mm角。つまり4寸3分角程度である。ただし、必ずしも正角ではない。

「差鴨居」も各所に使われていて、237×125mm、227×120mmなどで、材の幅はほとんど柱幅と同じである。

「差鴨居」上の小壁には、外観写真で分るように欄間が設けられている箇所もある。

使用材は、土間、土間境の太目の柱はクリ、居室部分はスギ、土台はクリ、梁・桁にはクリ、マツ、スギなど。差鴨居は参照図書に記載がないが、マツと思われる。

ということは、材がスギであっても、「差鴨居」を納めるために、柱幅を差鴨居の幅より1寸近くも大きくする必要はない、ということ。

なお、土間には、広さの割には柱が少ない。これは、土間部分の断面図分るように、土間部分の二階床根太を受ける梁(南端部は「出梁」になる)の下に、もう一段、格子梁組を設けることで可能になっている。

何度も書いてきたが、永住の住まいをつくるからと言って、必要以上の材寸の材を使う、などということは普通にはあり得ない、ということ。

なぜなら、材料を収集することは、大変なことだからである(今だって、基本的には事情は変らないはずだ)。

そして、「人びととともにあることがあたりまえ」の工人たちも、基本的に、字の真の意味で「合理的な寸面の材」を使う、つまりムダなこと、「余計なこと」はしない。

註 「余計」とは、新明解国語辞典によれば

「それだけ有れば十分だとされる程度を越して、多く有る様子」