[誤字等訂正 27日10.50][文言追加:11.40]

25日、26日と久しぶりの雷雨。25日は北西から、そして26日は北東からの襲来。

2日とも大雨・洪水警報が出ましたが、この地区では居住地の浸水・洪水は先ず起きない。幸いなことに、そういう場所を避けて人が住んでいるからです。[文言追加:11.40]

26日の毎日新聞に、「ちゃんと調べている方がおられるのだ」ということばが思わず口をついて出た貴重なデータが紹介されていました。

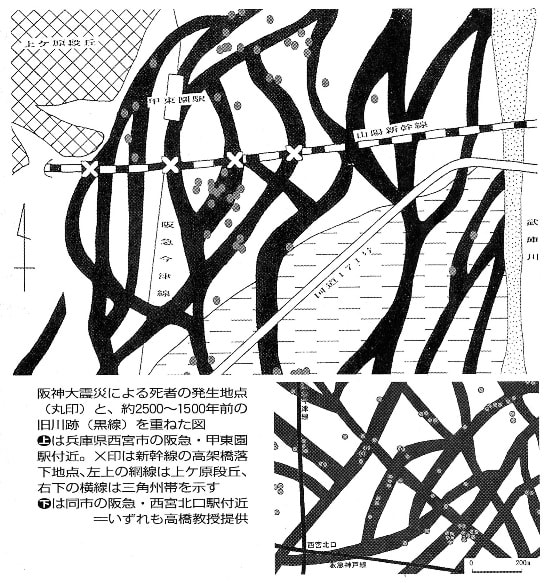

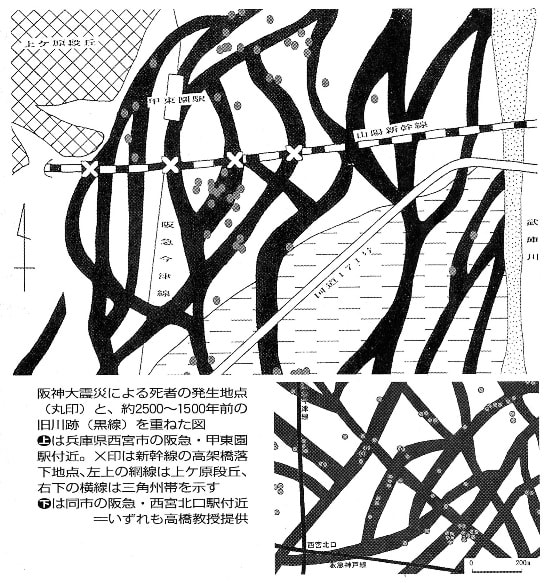

下の「阪神大震災による死者の発生地点と旧河川跡を重ねた地図」です。

立命館大学の高橋学氏(環境考古学)が作成されたもの。

私も、被災が、元来人が住んでいなかった東海道線よりも海側の地区に於いて激しい、と見ていましたが、そのことについて、詳細な調査が行われていたわけです。

しかし、このようなデータは、震災後出された「報告書」にはまったくありません。

一言で言えば、旧河川敷のような土地は、被災しやすい場所だ、ということ。記事にもありましたが、古人はそういうところには住まなかった。

東海道線のルートは、明治期の鉄道敷設では多い事例ですが、人が居住可としてすでに住み着いていた地区を避けて、空いていた場所でかつ市街に近いところ、したがって市街地の縁に設定されたのです。簡単に言えば、「人の住めない(と人びとが判断していた)」場所に敷設した。

現在、耐震補強が盛んに言われています。

幸か不幸か、茨城県の学校の耐震補強化率は、全国で上から45番目。

現在の耐震補強の指針について、私はかねてから疑問を抱いています。

先ず、一律に震度6弱の地震に対して「耐」震にする、ということのおかしさ。

なぜなら、一方で、「揺れやすさ」地図がつくられているからです。

(耐震補強の怪-1参照)。

そこでは、それぞれの地域の地形・地質によって、揺れやすさが大きく異なることが示されています。つまり、地震の程度は、地域によって異なり、一律ではない、ということです。

耐震補強の「目安」としている震度6弱の地震とは、場所によらず、「一律に、震源上端深さ=4kmで、M6.9の地震が起きた場合の想定震度」を言っています。

そのような地震が起きたならば、ほとんどすべての場所が「震度6弱」以上の揺れを受けることになるというのです。

そう仮定すると、そのような巨大地震が、頑強な地盤のところでも起きるというわけです。頑強な地盤がどのような過程でできあがっているか、それゆえ、そういうところでは、地震はどのように起きるか、そういったこととは一切関係なく「震源上端深さ=4kmで、M6.9の地震」が起きるという想定。

これは scientific と言えますか?

つまり、場所によっては、「震度6弱」以上の地震は起きないところもあるはずです。

註 そういうと、「もしも起きたらどうするのだ」、だから「安全側」で考えているのだ、と言うでしょう。

だったら、「揺れやすさ」地図は、何のためにつくった?

次に現在奨められている「耐」震補強の具体的な諸例の「ひどさ」。

これは、偉い人たちが、「人は耐震のために一生を過ごせ」と考えていると見てよいでしょう。古人ならば、たとえ「耐」震を考えたとしても、こんなことはしなかった。「耐」震が人生の目的であるとは考えないからです。

古人は、「人生」を完遂するために地震に対した。それは「耐」震ではなかったのです。

これから何世紀か後、発掘された「現代の建物」遺構をみて、未来人は、何と思うでしょうか。人は毎日地震のことばかり考えて暮していた?!

本来、都市計画とは、そのような場所は居住地として不可、ということを明確に指示し、建築法例とは、そういう場所には建ててはならないこと、を明確に指示すべきで、そういう場所にも人が住める、そういう場所ではベタ基礎にせよ、などというのは、本末転倒の指示と言ってよいでしょう。

茨城県の耐震化率が下から3番目というのは(上から45番目は下から3番目でした、訂正)、未だ、不要なことに支出をしていない、建物の監獄化が進んでいない、ことを意味し、だから、むしろ「幸」なのです。

註 こんなことを言うと、地震で被害にあったらどうするのだ、と言われるでしょう。

私は、個々の事例について詳細に考えるべきであって、

一律の指針で進めるのは間違いだ、と言っているのです。

一律の指針で耐震補強を行なった建物が被災したらどうするのだ、と言いたいのです。

私には、補強の結果、かえって危なくなった建物が多いように思えるからです。

そのとき、いままでに経験したことのない地震だった、などという言い訳は、もう結構です。

そしてまた、建築構造に関わる方々から、何の「意見」も出ないことを不審に思っています。

すべての建築構造に関わる方々が、

今進められている「耐震補強」が妥当・正当だ、とお考えなのでしょうか。

[誤字等訂正 27日10.50]

25日、26日と久しぶりの雷雨。25日は北西から、そして26日は北東からの襲来。

2日とも大雨・洪水警報が出ましたが、この地区では居住地の浸水・洪水は先ず起きない。幸いなことに、そういう場所を避けて人が住んでいるからです。[文言追加:11.40]

26日の毎日新聞に、「ちゃんと調べている方がおられるのだ」ということばが思わず口をついて出た貴重なデータが紹介されていました。

下の「阪神大震災による死者の発生地点と旧河川跡を重ねた地図」です。

立命館大学の高橋学氏(環境考古学)が作成されたもの。

私も、被災が、元来人が住んでいなかった東海道線よりも海側の地区に於いて激しい、と見ていましたが、そのことについて、詳細な調査が行われていたわけです。

しかし、このようなデータは、震災後出された「報告書」にはまったくありません。

一言で言えば、旧河川敷のような土地は、被災しやすい場所だ、ということ。記事にもありましたが、古人はそういうところには住まなかった。

東海道線のルートは、明治期の鉄道敷設では多い事例ですが、人が居住可としてすでに住み着いていた地区を避けて、空いていた場所でかつ市街に近いところ、したがって市街地の縁に設定されたのです。簡単に言えば、「人の住めない(と人びとが判断していた)」場所に敷設した。

現在、耐震補強が盛んに言われています。

幸か不幸か、茨城県の学校の耐震補強化率は、全国で上から45番目。

現在の耐震補強の指針について、私はかねてから疑問を抱いています。

先ず、一律に震度6弱の地震に対して「耐」震にする、ということのおかしさ。

なぜなら、一方で、「揺れやすさ」地図がつくられているからです。

(耐震補強の怪-1参照)。

そこでは、それぞれの地域の地形・地質によって、揺れやすさが大きく異なることが示されています。つまり、地震の程度は、地域によって異なり、一律ではない、ということです。

耐震補強の「目安」としている震度6弱の地震とは、場所によらず、「一律に、震源上端深さ=4kmで、M6.9の地震が起きた場合の想定震度」を言っています。

そのような地震が起きたならば、ほとんどすべての場所が「震度6弱」以上の揺れを受けることになるというのです。

そう仮定すると、そのような巨大地震が、頑強な地盤のところでも起きるというわけです。頑強な地盤がどのような過程でできあがっているか、それゆえ、そういうところでは、地震はどのように起きるか、そういったこととは一切関係なく「震源上端深さ=4kmで、M6.9の地震」が起きるという想定。

これは scientific と言えますか?

つまり、場所によっては、「震度6弱」以上の地震は起きないところもあるはずです。

註 そういうと、「もしも起きたらどうするのだ」、だから「安全側」で考えているのだ、と言うでしょう。

だったら、「揺れやすさ」地図は、何のためにつくった?

次に現在奨められている「耐」震補強の具体的な諸例の「ひどさ」。

これは、偉い人たちが、「人は耐震のために一生を過ごせ」と考えていると見てよいでしょう。古人ならば、たとえ「耐」震を考えたとしても、こんなことはしなかった。「耐」震が人生の目的であるとは考えないからです。

古人は、「人生」を完遂するために地震に対した。それは「耐」震ではなかったのです。

これから何世紀か後、発掘された「現代の建物」遺構をみて、未来人は、何と思うでしょうか。人は毎日地震のことばかり考えて暮していた?!

本来、都市計画とは、そのような場所は居住地として不可、ということを明確に指示し、建築法例とは、そういう場所には建ててはならないこと、を明確に指示すべきで、そういう場所にも人が住める、そういう場所ではベタ基礎にせよ、などというのは、本末転倒の指示と言ってよいでしょう。

茨城県の耐震化率が下から3番目というのは(上から45番目は下から3番目でした、訂正)、未だ、不要なことに支出をしていない、建物の監獄化が進んでいない、ことを意味し、だから、むしろ「幸」なのです。

註 こんなことを言うと、地震で被害にあったらどうするのだ、と言われるでしょう。

私は、個々の事例について詳細に考えるべきであって、

一律の指針で進めるのは間違いだ、と言っているのです。

一律の指針で耐震補強を行なった建物が被災したらどうするのだ、と言いたいのです。

私には、補強の結果、かえって危なくなった建物が多いように思えるからです。

そのとき、いままでに経験したことのない地震だった、などという言い訳は、もう結構です。

そしてまた、建築構造に関わる方々から、何の「意見」も出ないことを不審に思っています。

すべての建築構造に関わる方々が、

今進められている「耐震補強」が妥当・正当だ、とお考えなのでしょうか。

[誤字等訂正 27日10.50]